Tiphaine Samoyault

Roland Barthes

París, Seuil, 2015, 720 pp.

“Queriendo convertir al crítico en científico exaltó los poderes creativos de la crítica como nadie lo había hecho. Y al fracasar en la imposición de una nueva ciencia demostró que la que tiene límites es la teoría literaria, no la literatura.” Con estas frases, acaso autocomplacientes, publiqué en la edición mexicana de Letras Libres, en diciembre de 2009, mi reseña del Diario de duelo de Roland Barthes, aspirando a ajustar cuentas finales con el crítico que, ahora al cumplir su centenario, me convoca de nuevo.

Una vez concluida la lectura de Roland Barthes, de Tiphaine Samoyault, mi admiración plagada de matices por Barthes no ha cambiado demasiado. Ello se debe no solo a mi obcecación sino al carácter de la biografía escrita por Samoyault, más biografía intelectual que biografía a secas, muy preocupada en ser a la vez “una vida y obra”, preocupación que entiendo muy bien pues ello pretendí hacer yo mismo al publicar el año pasado Octavio Paz en su siglo. De las biografías que he leído desde entonces, unas pocas en verdad, con ninguna me sentí tan identificado, en sus falencias, como con esta. Por si algún lector encontrara en los colores de esta reseña algo de los brochazos del autorretrato, lo admito desde el principio.

Ocurre que la de Barthes no fue una vida interesante. Sorprendentemente no lo fue. Fue el último de los tuberculosos decimonónicos tratados, antes de los antibióticos, como los pacientes pintados por Thomas Mann en La montaña mágica con curas de altura, neumotórax y reposo absoluto, fórmula ideal para el desarrollo de cualquier personalidad artística del orden contemplativo y de una escritura tan atenta a los detalles significativos como la suya. Duplicó no del todo conscientemente la vida de Gide (protestante, homosexual criado por mujeres fuertes, pianista algo más que amateur, diarista), aunque ese paralelo ya lo había resuelto brillantemente J. Benito Fernández en Gide/Barthes. Cuaderno de niebla (2011), pero los franceses nunca leen lo que los extranjeros dicen de sus clásicos, lo que los convierte, a ellos, tan universales, en una especie exótica de nacionalistas. El propio Barthes, me repito, no era muy ducho en otras lenguas y salvo Brecht no le interesaron mayor cosa los clásicos modernos extranjeros.

Pero, a diferencia de Gide, Sartre, Camus o Foucault, Barthes fue un hombre en el fondo apolítico, medroso si se quiere, un esteta (palabra usada con tino por Samoyault) que evadía el compromiso político. En esa tibieza influyó su admiración temprana por Jean Jaurès, por el socialismo moral y moderado, admiración que, por así decirlo, le costó la vida, pues el atropellamiento más célebre en la historia de Francia lo sufrió Barthes al regresar caminando de una reunión de intelectuales con François Mitterrand, a quien ya no vería, el año siguiente, convertido, al fin, en presidente de la República. Igualmente puede decirse, dado que este Roland Barthes empieza con la muerte de quien pregonó la-muerte-del-autor, que la marca de la tuberculosis tampoco se borró del destino barthesiano: murió el 26 de marzo de 1980 en la Pitié-Salpêtrière, no como consecuencia directa del accidente, sino de una infección hospitalaria instalada, durante el mes de internamiento, en sus debilitados pulmones. Mismos que, debe decirse, lo salvaron del reclutamiento en 1940.

Su más grave error político fue acompañar a sus amigos de Tel Quel a la China de la Revolución Cultural en 1974 y callarse su desinteresado disgusto por un país que juzgó infecto. Era Barthes “muy amigo de sus amigos”, de tal forma que se privó de decir las tonterías criminales de las que hubieron de arrepentirse Philippe Sollers y Julia Kristeva (que con Barthes como pieza asexuada formaban un brillante triángulo) y otro de los turistas, François Wahl, el recientemente fallecido inventor editorial del estructuralismo. Con todo, alguna frivolidad se le salió, motivo de una burla despiadada de ese desenmascarador de tontos útiles que fue Simon Leys, que sí sabía chino, además. Ni siquiera durante los setenta, cuando el compromiso político de un Foucault, amigo, cómplice y rival (cuya personalidad contrastada con la de Barthes es uno de los grandes logros de Samoyault), se volvió estridente y ambos eran famosísimos, se sintió obligado a participar en las causas a las que se le urgía sumarse. Fingía que se sumaba y se escondía: fue más un hombre privado que público y, como otros homosexuales estrechamente ligados a su madre, Barthes se cuidó de exhibirse por consideración con Henriette, madre culta y devota que se hacía de la vista gorda ante la orientación sexual de su hijo, a cuyos amigos y estudiantes, amantes o no, recibía afectuosamente ya fuese en su piso de la parisina rue Servandoni o en la casa de campo de Urt. El afable Roland solo montó en cólera una vez cuando su admirado Jean Genet lo llamó bergère (poltrona o pastora y en aquel léxico homosexual, al parecer, una manera insultante de referirse a un homosexual pasivo) en una entrevista publicada en libro por Dominique de Roux, al grado que le pidió al editor que arrancara esa página de todos los ejemplares en circulación. Fallecida su madre en 1977, Barthes quedó, en buena medida, liquidado.

De joven, como la mayoría de los intelectuales franceses, coqueteó con el Partido Comunista y sus textos sobre Brecht pueden calificarse hasta de estalinoides. Para no ser políticamente incorrecto no hizo público su deseo de que Argelia se conservase francesa pero significativamente se abstuvo de firmar el manifiesto de los 121 intelectuales por la insumisión en aquella guerra colonial. El 68, como a la mayoría de los ya bautizados “estructuralistas”, lo tomó a contra pie, como dijo, brillante, François Dosse, pues aquella era la revancha del obsoleto Sartre. Además, Barthes estaba bastante enfermo esos días y su escasa participación en reuniones y mítines también se debió a la gran cantidad de exámenes médicos que se estaba practicando. En todo caso, estaba deprimido durante aquel mayo, con más deseos de escaparse al norte de África a corretear mozalbetes que de lanzar adoquines contra la policía al lado de sus alumnos. Su respuesta al 68, según su biógrafa, fue Sade, Fourier, Loyola (1971), lo cual es decir todo y nada: la rebeldía, el utopismo y los ejercicios espirituales.

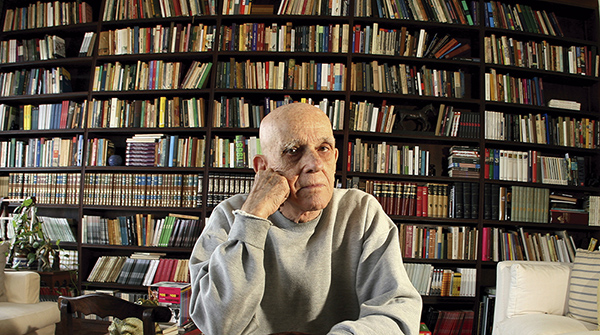

Barthes fue esencialmente un profesor –homo academicus en el más noble sentido de la palabra– preocupado por enseñar, metódico y generoso, arquitecto del seminario como espacio comunitario más cercano al falansterio utópico del xix que a la industria académica posestructuralista estadounidense, cuyo nacimiento apadrinó en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en 1966, el lugar y el año en que Jacques Derrida, con la anuencia de Barthes, fundó su exitoso imperio. La opinión que Barthes tenía de Derrida no me queda clara (aparecido el gramatólogo siempre todo se enreda), pero Samoyault explica lo doloroso que fue para el semiólogo sobrellevar el desprecio y la condescendencia que siempre le manifestó su admirado Claude Lévi-Strauss.*

En cuanto a Foucault, además del mercado de favores mutuos que los unía e hizo posible el ingreso de ambos al Colegio de Francia, coincidían en las correrías homosexuales pero, cuando Michel salió del clóset, Roland retrocedió. Sus personalidades eran del todo antagónicas: el primer empleo en el extranjero de Foucault fue en la nórdica Upsala, el de Barthes en la latina Rumania. El sádico asceta y el sibarita de lo neutro. Sin llegar a la doble vida de los homosexuales británicos o hasta de Gide (en matrimonio blanco con su prima y padre “experimental” de una hija), Barthes siempre prefirió, como Proust, la reserva. Nunca consideró que de la homosexualidad propiamente dicha pudiese generarse un discurso amoroso y por ello Fragmentos de un discurso amoroso –su bestseller de 1977– fue, digámoslo como entonces, unisex, o transgénero, como se dice hoy.

Sin ser reacio a la vanidad pública, Barthes prefería el salón de clase o el café a la mesa redonda o la conferencia magistral; lo suyo eran las fichas y los ficheros, la modesta artesanía del investigador y fue esa misma la que lo hizo dejar la teorética. Si algo me impresionó de la exposición que el Centro Pompidou le dedicó a Barthes en el nevado invierno de 2002-2003, fue que podían apreciarse, colgadas a media sala en un vitral transparente, cientos de las miles de fichas anotadas por el semiólogo. Profesor de los buenos y quizá, también, un gran escritor, pero jamás el escribiente mecánico e insípido postulado en sus teorías juveniles. ¿Muchos Barthes? Parece que algunos, para empezar. Tanto Samoyault como Louis-Jean Calvet, su anterior biógrafo, reconocen aliviados en el autor de El grado cero de la escritura (1953) a un típico escritor francés dubitativo entre el clasicismo y el romanticismo. De joven tomó partido al mismo tiempo por Camus y Michelet (esa sí, su respuesta a la Segunda Guerra Mundial, pues el historiador, como un mormón, quería para sí todos los muertos de Francia con nombres y apellidos), habiéndolo hecho debutar Maurice Nadeau, ese incansable que a sus cien años, no hace mucho, contestaba correos electrónicos. Entrando a la vejez, junto con su inseparable Sollers, se inclinó por Chateaubriand y por Severo Sarduy. Se alejó del cientismo por convencimiento de que la obra literaria, una vez leída, es siempre un anacronismo y a la explicación de esa obsolescencia debe dedicarse la crítica. Por ello el Barthes del siglo XXI, el de El placer del texto (1973), está más cerca de la escuela de Ginebra que de la de París, no tan lejos de lo que ahora es la “vieja” crítica como de la ejercida por los deconstruccionistas y sus actuales compañeros de viaje.

En todo caso, era un antimoderno, como lo definió su amigo Antoine Compagnon, el gran apóstata del posestructuralismo. No fue ajeno a las modas, no podía serlo el autor de las Mitologías (1957), y entre su reinterpretación de la lectura y la escritura abundan las contradicciones y las falacias. Fue también un autocrítico cruel al grado de sacar del alfabeto que compone sus Fragmentos de un discurso amoroso muchas de las entradas, censuradas con exceso de celo por quien entonces era su alumno favorito. Samoyault, como otros intérpretes previos, concede que Barthes se descubría a sí mismo jugando al impostor y su propio rigor protestante lo llamaba a capítulo pues si algo hace conservar esa fe, decía, es un lenguaje interior violento, autoritario. Como el de Jean-Jacques, como el de Gide.

De no haber muerto precozmente habría hecho una historia de la retórica como Foucault alcanzó a hacerla de la sexualidad, me parece. De joven Barthes quiso reconstruir, junto con otros jóvenes tuberculosos de La Sorbona, el teatro de la Grecia clásica y en los comienzos de su vejez votó por los antiguos contra los modernos, ambiguamente, acorde a su personalidad, pues lo suyo no eran las grandes batallas, y cuando ocurrió la polémica con Raymond Picard, tras la publicación de Nouvelle critique ou nouvelle imposture (1965), fueron sus amigos quienes lo empujaron al combate. Además, como lo explica con honradez Samoyault, Picard no era ningún improvisado y sabía muchísimo más de Racine, motivo inicial de la bronca, que un Barthes desmesurado y generalizador a quien protegió, más que la verdad, la moda, la nueva mitología. Sabía dónde estaba el grano y dónde estaba la impostura. Crítica y verdad (1966), su respuesta, posee dos aspectos que Samoyault destaca: por un lado, Barthes arremete solo contra Picard y no contra la vieja crítica o la tradicional, porque en esos días ya estaba coqueteando con Curtius, y, por el otro, presenta el programa, tenido por oficioso, del estructuralismo: hacer de la literatura una rama más de la antropología.

Hipersensible, al proclamar su programa ya dudaba también de él, pues Kristeva y Tzvetan Todorov llegaban de Bulgaria con una sorpresa en su maleta de estudiantes pobres: Bajtín. S/Z (1970) acabará por inmovilizar a la ciencia como herramienta para hacer crítica literaria. Y entre ellos está el peor de los libros de Barthes, El imperio de los signos, también de 1970, en donde, haciendo a un lado las virtudes del observador meticuloso que sin duda fue, su Japón está explicado desde una arrogancia bastante estúpida: la dudosa virtud de ignorar una lengua. Eso pienso yo, no Tiphaine Samoyault, a cuyo correcto Roland Barthes solo lo afean las demasiadas páginas dedicadas a los pasatiempos del semiólogo: acuarelista dominguero, calígrafo aficionado y, como muchos malos cocineros, teórico de la gastronomía, actividades que su biógrafa pretende incorporar a una grandilocuente lección teórica. El buen y hogareño Barthes no da para tanto.

Barthes, el escribiente, ha acabado por ser –salvo para algunos fanáticos recluidos en las universidades gringas– anecdótico frente al verdadero homo academicus y al crítico que reordenó el canon francés y reivindicó el placer universal de la lectura. Nadie puede decir que Racine, Balzac o Chateaubriand sean los mismos tras la lectura de Barthes, aunque su Sade haya envejecido, repudiado en el siglo de los derechos humanos, y las Mitologías sean un “método” al alcance de cualquier cronista periodístico avispado. No encuentro mejor elogio para un crítico: hizo de sus costumbres de lector naturaleza. ~

* El desdén absoluto y a mi entender injusto de Octavio Paz por Barthes, a quien conoció en 1969 gracias a Severo Sarduy, muy bien pudo deberse a las opiniones de Lévi-Strauss sobre la frivolidad del semiólogo, que nuestro poeta tomaba muy en serio. Al final de su vida, Paz se amistó con Sollers pero Barthes y Sarduy ya habían muerto.

es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile