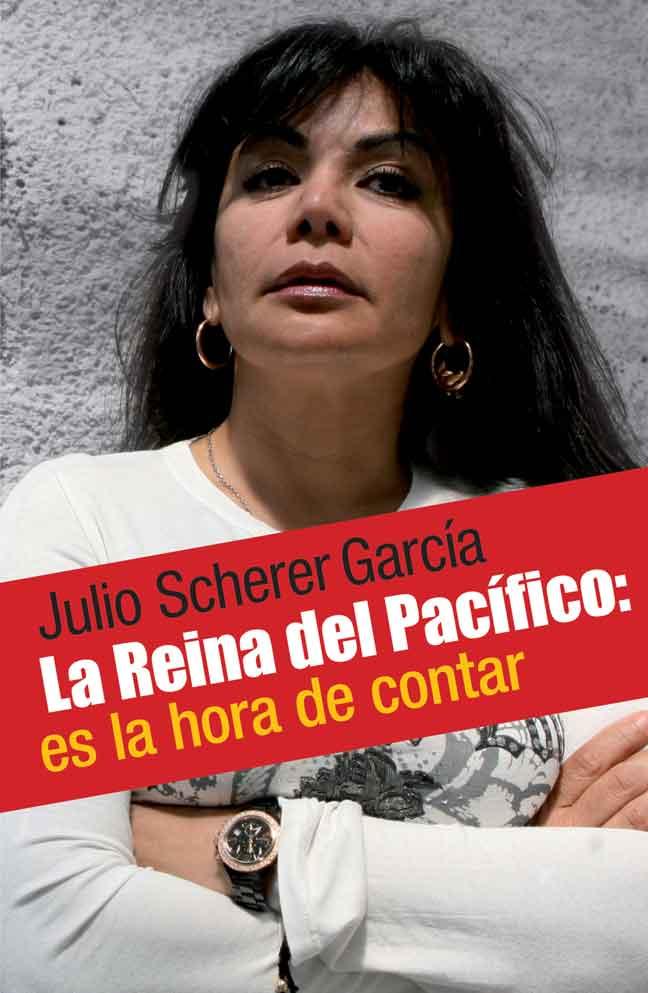

La miré a los ojos oscuros, brillantes, suave la avellana de su rostro. Me miró a la vez, directa, sus ojos en los míos. Con el tiempo llegamos a bromear:

–El que pestañee, pierde.

El cabello, carbón por el artificio de la tintura, descendía libremente hasta media espalda y los labios subrayaban su diferencia natural: delgado el superior, sensual el de abajo. Observada de perfil, la cara se mantenía fiel a sí misma. De frente y a costa de la armonía del conjunto, un cirujano plástico había operado la nariz y errado levemente en la punta, hacia arriba.

Es Julio Scherer García. Describe a Sandra Ávila Beltrán, detenida en septiembre de 2007 por fuerzas federales y considerada, desde Los Pinos, una de las cabezas más poderosas del narcotráfico en México y, debido a sus supuestas relaciones en Colombia, posiblemente en América Latina. Los dos acordaron una serie de entrevistas que culminó en un libro: La Reina del Pacífico / Es la hora de contar.

Se trata de un documento imprescindible por la pesadilla que vive hoy el país; por la calidad del autor, uno de los consagrados del periodismo mexicano, y por la importancia de la entrevistada. No debe verse como un abecé del narco, aunque todos los que importan están aquí. Es más bien una especie de mea culpa cargada de datos cifrados, un viaje guiado por el inframundo, un mapa que permite atar cabos. “Yo no soy turista en el mundo del narco”, confiesa ella, y aclara: “He estado allí y no tendría sentido que negara la realidad. Pero eso no me hace delincuente.”

La Reina del Pacífico confirma la indignante relación cotidiana entre los capos de la droga, los policías y los militares; duda de que los muertos y el dinero invertidos por la sociedad y el Estado mexicanos durante los últimos meses sirvan de algo para contener a la Hidra de Lena; y demuestra que la corrupción es el origen de ese monstruo ingobernable. Sin hacerlo explícito, cada una de las historias que teje la dama hacen ver qué tan ridículas, demagógicas e ingenuas son las acciones del gobierno de Felipe Calderón: la militarización sin labor de inteligencia, la persecución que no hurga en el sistema financiero. No es este un libro de denuncia, a pesar del enorme poder de su contenido (con menos información, redactores sin escrúpulos lanzan dos, tres libros al año en los que “redescubren” la “realidad” de temas que venden en las mesas de novedades: que si las muertas de Juárez, las mataviejitas o los caníbales). Si conduce a sacar conclusiones, no se permite señalar dónde está Heracles: la misma mujer que habla de la despenalización de las drogas exhibe la colusión de las autoridades (incluyendo a su propio esposo, un comandante narco muerto en una vendetta).

Sandra Ávila podría no ser la Reina del Pacífico; qué va: podría ser inocente de los delitos por los que el gobierno federal, en su campaña de espots, ya la condenó sin juicio. Pero Sandra Ávila es, y aquí se confirma, parte importante de lo que ella misma define como la “sociedad narca”. El libro de Scherer García es virtuoso al describir este aspecto: pocas veces ha quedado tan claro que el tráfico de drogas es el negocio oficial en buena parte del territorio nacional; que el dinero que genera, y el tiempo que ha durado, ha permitido “formar” a miles de mexicanos; que los herederos van tomando, de manera natural, las riendas de la policía, los cárteles o la administración pública como si fueran (y en muchas regiones lo son) una misma cosa.

Del libro, aparte del encanto del personaje, llaman la atención dos detalles, no menores. Por un lado, el coqueteo permanente entre el autor y la entrevistada; lo suda todo el texto, y es parte de su atractivo. Un ejemplo:

Sobre el escote de Sandra Ávila no dejo de admirar la cruz que cuelga de una larga cadena. La cruz mide unos cinco centímetros y llega al inicio de la apertura de los senos. Podría ser una pequeña obra de arte, pienso.

–Mi mamá la heredó de su madre y mi madre me la regaló la última vez que nos vimos. Yo ya estaba en la fuga. ‘Que te cuide’, me dijo mi mamá entre caricias y sollozos. Aún siento sus ojos en mi cara y sus lágrimas en mis lágrimas. No me la quito nunca.

–Es hermosa –subrayo con el deseo de que desprenda la cruz de su cadena y así pueda mirarla detenidamente, sostenida en la mano.

–Se la muestro –me dice sin desprenderse de la cruz.

–Una joya.

El periodista está, sin duda, interactuando con su fuente, una firma de autor que se repite en otras entrevistas de Scherer: su intercambio de regalos con Carlos Hank González (en La terca memoria) o el tuteo con Rafael Caro Quintero (en Cárceles), por ejemplo.

El otro detalle estriba en la elegancia de las respuestas de la mujer, profundamente inteligentes y estructuradas. Sandra no es Caro Quintero ni Miguel Ángel Félix Gallardo; no es Joaquín Guzmán, Héctor Palma o los hermanos Arellano Félix. Creció y convivió con ellos, pero a su lado estos lucen serranos, campesinos. La pulcritud de sus palabras compite, en amplios tramos del libro, con las del mismo entrevistador (de quien, confiesa, nunca había escuchado): “La sangre de la muerte real no se ve en las pantallas ni queda en los ojos. Es sangre inocente que no se pierde y duele para siempre. Sabría en la edad adulta que esa sangre pasa a reunirse con la propia sangre”, dice ella.

La Sandra Ávila que dibuja Scherer no usa las entrevistas para desahogarse; más bien parece calcular el impacto del libro. “Lo más sucio, pensaba mi marido, estaba en el gobierno. Sus hombres, y algunas mujeres ya hasta arriba, se quedaban con mucho, que todo nadie lo tiene. Martha Sahagún, por ejemplo, pertenece a esa especie: sin fortuna en la mañana y ya rica en la noche”, remata. ~