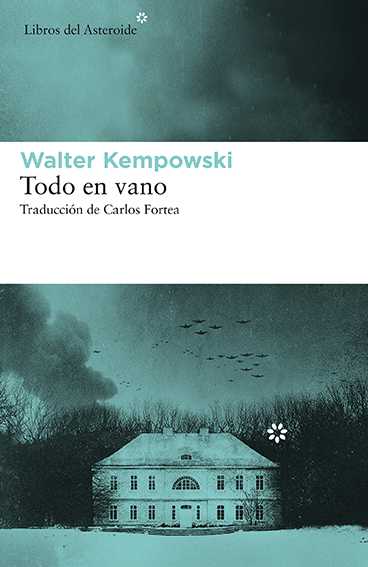

Georgenhof

No lejos de Mitkau, una pequeña ciudad de la Prusia Oriental, se encontraba la finca de Georgenhof, que ahora, en invierno, rodeada de sus viejos robles, parecía una isla negra en mitad de un mar blanco.

La finca era pequeña –casi todos los terrenos habían sido vendidos– y la casa distaba mucho de ser un palacio. Constaba de dos pisos, y la parte superior de la fachada estaba rematada por un frontón semicircular adornado con un desgastado mangual de hojalata. La construcción se levantaba detrás de un viejo muro de mampostería, y antaño había estado pintada de amarillo. Ahora estaba totalmente cubierta de yedra, y en verano los estorninos anidaban en ella. Era el invierno de 1945 y las tejas castañeteaban: un viento gélido barría una nieve fina desde los sembrados hacia la granja.

Tendrían que quitar la yedra de vez en cuando o se les va a comer todo el revoco, les habían dicho a los dueños.

En el quebradizo muro de mampostería se apoyaban aperos oxidados y abandonados, y de los grandes robles negros pendían, oscilantes, guadañas y rastrillos. Hacía mucho que el portón había sido embestido por una cosechadora y desde entonces colgaba torcido de sus goznes.

El patio de la granja, con sus establos, graneros y casas para los peones, estaba un poco apartado. Los forasteros que pasaban por la carretera no veían más que la casa solariega. ¿Quién puede vivir ahí?, pensaban, y los acometía un poquito de envidia. ¿Por qué no detenerse y dar los buenos días?, se decían. Y también: ¿por qué no vivimos nosotros en una casa así, tan llena de historias? Qué injusto era el destino, pensaba la gente.

¡PROHIBIDO EL PASO!, rezaba un cartel colgado del gran granero: el acceso al parque no estaba permitido. Detrás de la casa, en el parquecillo y en el bosque que había tras él, debía reinar la calma: en algún sitio hay que poder volver en sí.