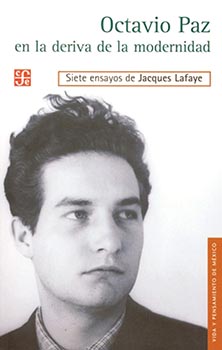

Jacques Lafaye

Octavio Paz en la deriva de la modernidad

México, Fondo de Cultura Económica, 2013, 254 pp.

“Escribir en torno de la obra de Octavio Paz es como traer agua a la mar con una tacita”, advierte Jacques Lafaye al inicio de la compilación de estos siete ensayos escritos al correr de los años (seis de ellos inéditos y el último publicado en 2009). Sin embargo, la mar crítica que circunda la obra de Paz –al menos aquella con algún sesgo biográfico o testimonial– quizá no sea tan vasta como la imagina el autor de Quetzalcóatl y Guadalupe y todavía quepa dentro de los límites del mar Egeo. Falta que nos caiga encima el tsunami esperado para 2014, año del centenario del nacimiento de Octavio Paz, para comenzar a hablar en términos de océano. El libro de Jacques Lafaye es así un afortunado adelantado en el maremágnum que se avecina.

No en vano nombré el mar Egeo que es el escenario mitológico de la figura que sobresale de las páginas de esta deriva exenta de náufragos: Octavio Paz se perfila como el Teseo moderno que enfrentó pruebas tan peliagudas como el héroe de la antigüedad, y salió victorioso de la mayoría de ellas. “Desorientada en este moderno laberinto de telecomunicaciones, la humanidad anhela un nuevo Teseo. ¿Será poeta, como soñaron Novalis y Heidegger? ¿O ingeniero informático, como Bill Gates? ¿O economista, como Keynes? ¿O más bien destructor de ídolos, como Nietzsche, Rimbaud y Paz?” No obstante, la respuesta que se desprende de los ensayos del historiador y antropólogo francés, a mi juicio, se inclina hacia la primera opción. A la distancia y gracias a su perdurable presencia, Octavio Paz se antoja el Teseo que soñaron Novalis y Heidegger, a los que cabría añadir a sus contemporáneos y futuros lectores. “Intentó ser otro Teseo –asegura Jacques Lafaye en otro pasaje–. Este es el significado último de toda su obra: buscar la salida del laberinto, por la historia y por la poesía.”

Para quienes pensábamos conocer relativamente bien a Octavio Paz, los ensayos de Jacques Lafaye aportan varias revelaciones y, sobre todo, un punto de vista inusitado entre los comentaristas del poeta. Como si realmente se tratara de una persona secreta, descubrimos a un joven Octavio Paz desenvolviéndose en el París de la posguerra, revivido y tasado por la mirada de un francés que atiende alternadamente la Rive Gauche y la España peregrina. El primer capítulo, “El parisino”, ofrece una nutrida reconstrucción del ambiente intelectual de aquel París “que no había recobrado toda su gala de Ville Lumière”, en el cual el joven diplomático mexicano rentaba un estudio en la rue de Richelieu, a unos pasos de la Biblioteca Nacional, en una antigua casa “donde es fama que Molière guardaba el vestuario de su compañía de teatro”. Octavio Paz frecuentaba entonces el salón de Suzanne Tézenas, no tanto para emular a Marcel Proust como para acercarse a los creadores y pensadores más atractivos de la época: “en las cenas a las que convidaba esta señora, el poeta pudo alternar con Henri Michaux, Balthus y Samuel Beckett, que se convirtieron en amigos suyos, y también con Gaëtan Picon, Étiemble, Maurice Nadeau, Guy Dumur, Claude Roy, Roger Munier, Jacques Prévert, Raymond Queneau…” El etcétera de esta lista incluye, por supuesto, a los surrealistas, cotidianamente reunidos en el café de la Place Blanche, pero la comunidad intelectual que privilegia Jacques Lafaye es la primera, tal vez más próxima a su propio entorno: “un área de medio kilómetro cuadrado, cuyo ombligo era la plaza de Saint-Germain-des-Prés, [donde] se percibía un hormigueo de genio literario y artístico, cercado por un rumor creciente de esnobismo”. En todo caso, se advierte que no simpatiza mucho con el movimiento surrealista y comete hacia él los mismos errores de juicio que suelen repetirse con un dejo de incomprensión o de mala voluntad.

Fiel a su método de historiador, Jacques Lafaye se convierte en un lector de las lecturas de Octavio Paz para mejor ceñir a sus más notables inspiradores. Detalla lo que ya sabíamos por la obra del mexicano: el rescate de los románticos alemanes que le llegaron vía el surrealismo y Albert Béguin: “Los románticos nos enseñaron a vivir, a morir, a soñar y, sobre todo, a amar, afirma el autor de La llama doble”, y a borrar las fronteras entre el arte y la vida; la huella de Tocqueville y de Ortega y Gasset en su visión de la historia y su pensamiento político; la decisiva influencia de Albert Camus como modelo de disidencia y rebeldía: “Lo mismo que todos los que no éramos de ninguna obediencia, Octavio Paz tuvo a Camus como principal referencia ética; fue nuestro héroe espiritual, nuestro Siegfried venido de la Blanca Argel.” Y con suma perspicacia Jacques Lafaye añade: “La afinidad de Camus y Paz se debe primordialmente a la soledad originaria sentida hondamente por aquellos huérfanos de padre, igualmente disconformes con los cánones y las convenciones sociales, transidos de la conciencia del abandono del hombre.” Su comprensión del drama que marcó a sendos hombres, a los que habría que sumar a todos los huérfanos universales que se volvieron poetas, sin duda se debe a la orfandad paterna que, a los pocos meses de vida, también lo castigó a él pero que pudorosamente calla en las páginas sobre la soledad y sus laberintos existenciales. Así la comprensión nacida de una auténtica compasión impregna las distintas facetas del retrato del poeta que, con razón y tino, Jacques Lafaye equipara más tarde con otra célebre huérfana: la décima musa de México: “La figura de Sor Juana, rebelde pero política, solitaria y también narcisista, ávida de saberes y asfixiada en un México que ‘le queda chico’, es prefiguración del propio Octavio Paz.”

Entre las lecturas del joven Paz, Jacques Lafaye nos revela una admiración prácticamente desconocida por Charles Péguy, cuyos libros el poeta devoraba en la época de su estancia en los Estados Unidos, hacia 1945. En una carta a Teresa Guillén, hija del poeta Jorge Guillén, que Jacques Lafaye reproduce en manuscrito facsimilar, Octavio Paz confiesa su embeleso por este autor y concluye la misiva con una frase que tal vez asombrará a algunos: “Quisiera una fe inteligente y al mismo tiempo añosa, como la de los fresnos de mi plaza, como la de los viejos cristianos.” A fin de cuentas, el anhelo quizá no sea tan sorprendente en quien participó su vida entera de la búsqueda del Absoluto y cautivó lo sagrado fuera de los dogmatismos de toda índole. Si Jacques Lafaye bautiza a Octavio Paz como el “Teseo moderno”, también le atribuye el mote de “nuevo Voltaire” y se burla amistosamente del que afirmaba que “los jesuitas son los bolcheviques de la Iglesia”. “Visión obsoleta”, asegura Lafaye quien prefiere esta otra fórmula: “los jesuitas son los trotskistas de la Iglesia”. Asimismo recoge algunos párrafos del mexicano que bien ilustran su tendencia volteriana a la indignación. Me limito a citar tres de ellos, cuyo tono desgraciadamente ha caído en desuso en nuestra aletargada república de las letras: “Nuestros gobiernos han gastado cientos de miles de pesos en ostentosos y repulsivos homenajes a Sor Juana […] Con menos gasto y más gusto se habría podido ayudar a un investigador para que averiguase en España el paradero de esos papeles.” “Se dice que la pasión que corroe a los pueblos hispánicos es la envidia; pero y más poderosa es la incuria, creadora de nuestros desiertos.” Y refiriéndose a la mercantilización del arte: “La indecencia de la basura no es menos patética que la falsa eternidad del museo.”

“Algunos pretenden que en las digresiones suele encontrarse lo más importante de los libros”, sostiene Jacques Lafaye amparándose en la figura de Péguy, a la cual habría que agregar al campeón de la digresión que fue Victor Hugo, y también al mismo historiador Lafaye quien, gracias a sus continuas digresiones, convierte estos ensayos en verdaderas conversaciones que dosifican sabiamente la erudición y la anécdota. Es importante subrayar también que el tono de estas “conversaciones escritas” es dictado por la amistad y una sostenida y genuina admiración, antes que por la manía académica. “Yo no opino así por conformismo y ciega admiración al ilustre poeta, quien para mí sigue siendo el Octavio de años atrás.” Jacques Lafaye parece así saldar sus deudas intelectuales y afectivas hacia quien, después de Marcel Bataillon y Paul Rivet, constituyó algo más que un simple sustituto de la figura paterna: algo así como una autoridad sin visos autoritarios, fraterna y generosa. Sin embargo, no pierde de vista la percepción que las inmensas minorías de lectores de poesía pueden tener de su amigo tutelar: “No faltan jóvenes mexicanos que ven ahora a Octavio Paz como a un personaje oficial, pero el que va a quedar en la memoria y la historia, con su obra escrita, será el Octavio combativo de 1948 y 1968, el joven escritor que distinguieron Alfonso Reyes y Xavier Villaurrutia, el joven rebelde que adoptó Breton, el campeón de la libertad que publicó El ogro filantrópico.” ~