A finales del siglo XX, la editorial The Modern Library solicitó a su consejo editorial –integrado por escritores entre los que se encontraban William Styron, Gore Vidal y A. S. Byatt– que eligiera las 100 mejores novelas publicadas en inglés en el curso del siglo. Previsiblemente, Ulises de James Joyce mereció el primer lugar y el segundo El gran Gatsby, por lo que se convirtió en la novela estadounidense más apreciada.

Sin la proyección histórica, pensaríamos que El gran Gatsby, como los ojos del doctor T.J. Eckleburg en la carretera que une Long Island con Manhattan, siempre ha presidido el paisaje de la novela norteamericana. Y no. La elección de aquel enero de 1998, todavía con el olor pungente del dióxido de azufre por la pirotecnia del centenario del hijo favorito de Saint Paul, Minnesota –celebrado en septiembre de 1996–, fue tan inesperada como grata para los fitzgeraldianos inveterados, entre los que me cuento. Por entonces, ponderar tal novela implicaba discutir con quienes preferían alguna de William Faulkner –a menudo, El sonido y la furia, pero también Mientras agonizo–, de Ernst Hemingway, de Thomas Pynchon o de Truman Capote –al respecto, en el listado no hay obras de estos últimos– y desdeñaban a Gatsby con falacias parecidas a las que sus contemporáneos arguyeron para menospreciarla: su composición no era compleja ni difícil su estilo, aparte de que el tema y la trama les parecían banales y superficiales, cuando no vulgares. El lauro confirmaba, además, que aunque rezagado durante años en la maratón del aprecio crítico, finalmente el perezoso Scott, el borracho Scott, el manirroto Scott, había aventajado a su eneamigo Hemingway, a Faulkner y a todos los que en medio siglo habían acelerado para coronarse con el galardón de la Gran novela americana, como Saul Bellow, Norman Mailer, Kurt Vonnegut o Don DeLillo.

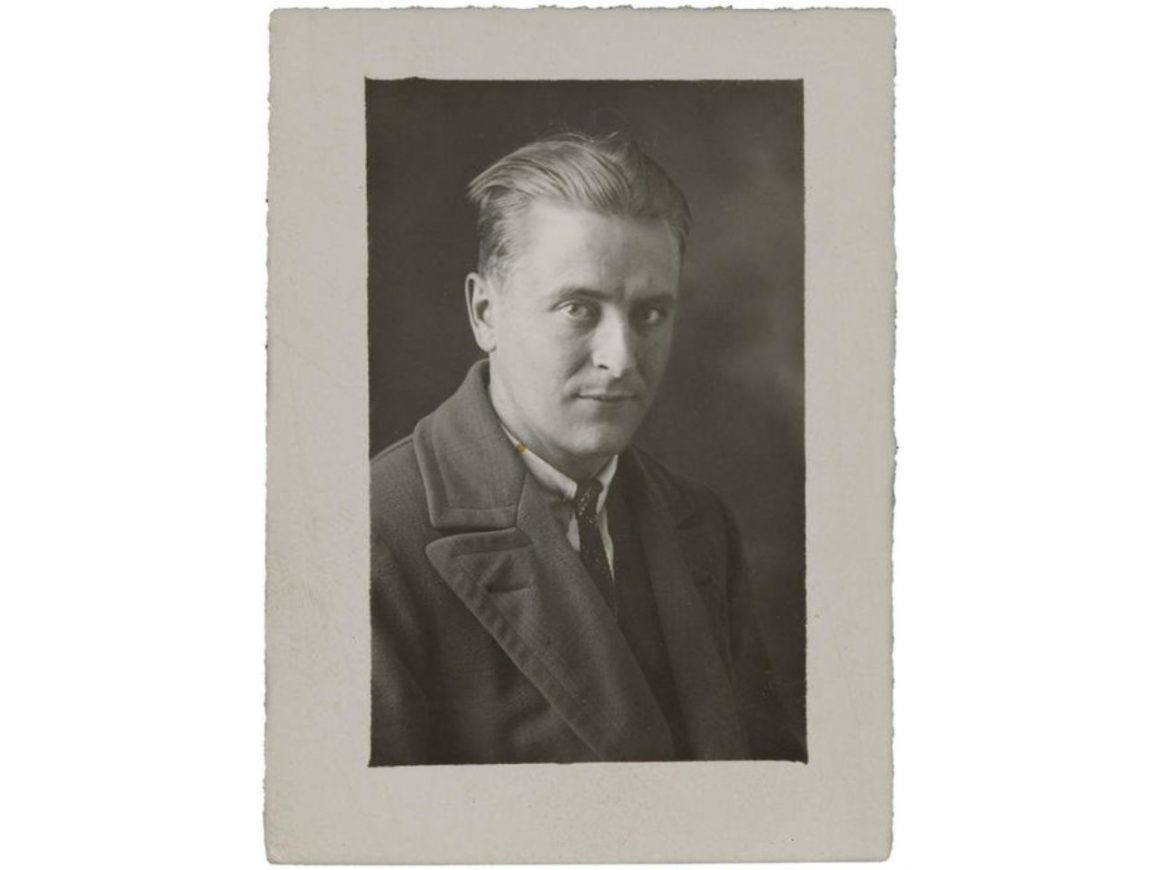

Tal carrera había arrancado con la publicación de Gatsby. Y, como en una fábula de Esopo leída al revés –o leída con el eleático criterio del tiempo de Benjamin Button–, el corredor salió perezosamente. Aun cuando Maxwell Perkins le remitió a Fitzgerald un telegrama el 20 de abril de 1925, diez días después del lanzamiento de la novela, con el escueto veredicto “dudosa situación de ventas reseñas excelentes”, lo cierto es que ni siquiera la recensión crítica lo complació. Al mes siguiente, en mayo de 1925, le confesaría a Edmund Wilson: “Entre todas las reseñas, incluyendo las más entusiastas, ninguna pareció tener la menor idea de qué se trata el libro”. Hombre de alma dual, como siempre reconoció, ese especulador de su propio talento era, asimismo, un ambicioso literato, quien había depositado en su tercera novela sus esperanzas de redención financiera y de consagración estética: calculaba vender 80 mil copias y que las regalías le permitieran dedicarse, finalmente, a escribir seriamente, pues despreciaba los cuentos que tanto dinero –y fama– le aportaron. El informe de Perkins únicamente parecía sincero en el vaticinio del incierto éxito comercial. Si el primer tiraje de 20,870 ejemplares todavía propiciaba expectativas, el segundo, de 3,000, publicado en agosto del mismo año, no se agotó. Cuando el escritor murió a causa de un infarto, el 21 de diciembre de 1940, aún quedaban copias en la bodega de su casa editora, Scribner’s, como consigna Matthew J. Bruccoli en su magna biografía Some sort of epic grandeur: the life of F. Scott Fitzgerald. Para remachar el ataúd: personaje y autor gozaban de tan escaso aprecio que ese año Gatsby únicamente vendió siete ejemplares. Y por supuesto los grandes novelistas eran Hemingway, John Steinbeck, Sinclair Lewis.

Hubo una breve recensión que valdría por todo el conjunto: la de T. S. Eliot, quien dio acuse de recibo del libro, obsequio del autor, con la sentencia: “El primer paso hacia delante que la ficción estadounidense ha dado desde Henry James”. Si bien podría parecer una mera fórmula cortés, viniendo de quien ya era considerado el mayor poeta de lengua inglesa y autor de uno de los auténticos clásicos modernos, significó mucho para Fitzgerald; particularmente, porque tal poesía abrevaba en dos de los narradores que reverenciaba: el mencionado James, cuyo trasunto advertimos en el poema de Eliot Retrato de una dama, y Joseph Conrad, de quien el manuscrito original de La tierra baldía incluía un epígrafe de El corazón de las tinieblas, y cuya huella se aprecia en Los hombres huecos. Como si fuera un apotegma presocrático, el juicio entrañaba la semilla de la que habrían de germinar los nuevos estudios críticos de El gran Gatsby.

Por principio, Eliot acertaba al situar el mérito en la técnica narrativa. Desde la fase germinal, el joven escritor se planteó una composición compleja, pues estaba consciente de que sus dos primeras obras, a despecho de la sensación y la buena acogida que tuvieron, acusaban debilidad en la trama en favor del estudio psicológico y, en Hermosos y malditos, la crónica de costumbres con cierta vena satírica. A Maxwell Perkins, su editor y amigo, le confesó en una carta de 1923: “Me gustaría escribir algo nuevo… algo extraordinario y sencillo y de intrincada composición”. Al igual que hemos perdido de vista cuán apegada al realismo es la narración en la configuración de sus personajes y descripciones –anuncios publicitarios, modas, detalles, situaciones, sucesos de la nota roja y la atención a los giros lingüísticos–, sin menoscabo de la connotación simbólica –el cartel publicitario del oculista y el valle de las cenizas existieron realmente–, tampoco somos capaces de reconocer su innegable novedad, sencillez y belleza, las cualidades que su autor se propuso.

Rodrigo Fresán, en El pequeño Gatsby, considera que esta breve pero inagotable novela es el mejor taller literario que uno puede tomar. Lo es desde la artesanía, las decisiones en la composición, y no me refiero únicamente a la manera en que Fitzgerald resolvió una obra en la que llevaba trabajando largo tiempo, cuya perspectiva y planteamiento había cambiado al menos en dos ocasiones, sino a la forma en que, ya en la fase de corrección, eliminó capítulos, reordenó otros y depuró su escritura de descripciones y contexto sicológico, con lo que, efectivamente, llevó la narrativa estadounidense un paso delante de James y, por qué no, de Conrad. De él, específicamente de El corazón de las tinieblas y de Lord Jim, asimiló la técnica de la narración enmarcada. Presenta la historia central un narrador testigo en vez de protagónico, con lo cual, los acontecimientos se perciben como un efecto óptico de acercamiento y fuga –término caro a Sergio Pitol, otro heredero de ese legado–, sin que el enfoque sea nunca claro y se mantenga en la indefinición, como la niebla que simbólicamente se cierne sobre el río al comienzo de El corazón de las tinieblas. No otra es la visión de El gran Gatsby: envuelta en contradicciones y con la información aportada de manera gradual, recurso que Conrad aprendió de su gran amigo Ford Madox Ford. Esa atmósfera incierta, fruto de la luz crepuscular, de la penumbra o de la nocturna oscuridad, confluye con las evocaciones a los meandros y al flujo de la corriente, agitada por impulsos submarinos, para configurar un horizonte estético tan ambiguo como parcial e impreciso.

En una encuesta, Fitzgerald consideró Nostromo la mejor novela publicada en los últimos cincuenta años, mientras que a Ulises, la mejor novela del futuro. La narración episódica, con fragmentos yuxtapuestos y sin seguir una cronología, con detalles vagos y vacíos narrativos –elisiones y abrupciones–, además de la implantación en la imaginación popular del narrador no confiable –que Conrad y James habían explotado, pero cuyo ejemplo por antonomasia resultaría ese vástago espurio de sus personajes, Carroway–, constituyen la asimilación de la estética modernista, el tributo del autor al tiempo presente, así como su deuda con La tierra baldía, visible en los paralelismos con su temática y sus versos.

Si en el diseño simbólico, en el trazo de una hermeneusis por venir –cuando la nueva crítica ni siquiera se vislumbraba–, su autor había sido asombrosamente moderno y provisoriamente posmoderno, en el discurso, en la textualidad que diría Roland Barthes, remontaba la prosa a una potencia y riqueza simbólica, heredera de dos de los grandes maestros de James y Conrad: Guy de Maupassant y Gustave Flaubert, quienes se empeñaron tenazmente en encontrar el vocablo justo, la palabra exacta, pero también la reverberación de los periodos y cláusulas bien modulados y resueltos con una precisión quisquillosa de moralista francés.

Más allá de las estrategias narrativas de la modernidad y de su innovación al descubrir que la narración más arraigadamente contemporánea podía configurar simbolismos y propiciar escenas metafísicas cuando no surrealistas –para muestra, la descripción del domingo en la desierta Quinta Avenida como una dehesa pastoril y bucólica–, la imaginería del estilo, sedimentada tanto en las odas de John Keats como de la prosa modernista y simbolista que privilegia la sinestesia y el cromatismo con repercusiones connotativas, es lo que aún hoy, un siglo después, conserva a Gatsby tan imponente como solitario. Es una escritura tan concisa, tan barroca y a la vez sentenciosa, que su esplendor se aprecia incluso en la más opaca de las traducciones, aunque, en castellano, desafortunadamente no podamos apreciar todas las reverberaciones fonéticas, por ejemplo, el sonido fricativo del fonema f en la descripción de la voz de Daisy que Nick Carroway formula: “I think that voice held him most, with its fluctuating feverish warmth, because it couldn’t be over-dreamed – that voice was a deathless song”.

Podría añadir que construir una tragedia sobre un motivo de vodevil –reconquistar a la novia perdida, recuperar el tiempo– y otorgar a las letras norteamericanas un cimiento de grandeza mediante la relación de la frivolidad de sus costumbres fue su mayor aporte, o que su obsesión con el registro de la actualidad instauró una tradición a través de la cual avizoramos el alma de la nación –una suerte de camino principal en cuyas estaciones encontramos a Jack Kerouac y Norman Mailer, a Truman Capote y Saul Bellow, a Philip Roth y Bret Easton Ellis–, pero sería un apunte crítico, en la vena de la recepción académica que prevalece. Personalmente, la valía de Gatsby y por añadidura de la obra de Fitzgerald es intrínseca a su estilo, el cual exhala una melancolía que solo volveremos a encontrar en las canciones pop más perfectas. En su universo literario, con frecuencia escuchamos una nota agudísima por la juventud que se escapa, el desesperado intento de aprehender el brillo último del sol en medio de oscuros nubarrones semejantes a pesados cortinajes de terciopelo o la melodía de la noche de verano que se pierde más allá de los caminos.

Para decirlo en palabras que agradarían a nuestro héroe, hay en esta percepción mucho de antiguo y de muy nuevo. Por un lado, esa belleza patética del tiempo en fuga se remonta al locus horaciano del tempo fugit, se emparenta con los cánticos tabernarios goliardos y hunde sus raíces en la poesía romántica. No es extraño que Keats fuera el poeta favorito de este descendiente de irlandeses. Por otra parte, en cuanto primer autor juvenil de la historia, del cual descenderían Kerouac, Salinger, Wolfe, Ellis y Coupland, expresa emociones y sentimientos elevados mediante la banalidad. No es casual que sus narraciones estén trufadas de referencias a melodías populares de la época. Como el primer escritor pop de la historia, comprendió no solo la importancia de que una novela tuviera soundtrack –eso lo supieron también Proust y Joyce–, sino de que ese soundtrack procediera de la comedia musical en vez de la música sinfónica. Como ocurriría con el pop, dichas canciones aprehenden más adecuadamente aquello que provoca el pathos: la perecederidad de los objetos, la grandeza de lo vulgar y efímero.

A cien años de su publicación, El gran Gatsby continúa siendo uno de esos adelantados que descubrieron nuevas tierras y les dieron nombre; un prodigio que, como todo auténtico clásico, no cesa de renacer con cada lectura y de ofrecernos visos del futuro. ~