El catalanismo político ha sido derrotado. Perdida la última batalla este pasado otoño turbulento, la gloriosa ideología que había presidido la vida política catalana durante casi un siglo y medio está en trance de desaparecer si es que no lo ha hecho ya. Quedan, claro está, las huestes diezmadas del independentismo que intentarán seguir acosando al odiado Estado español, su eufemismo para España, a la que sus antecesores ideológicos de principios del siglo XX llamaban “la muerta”. Pero los efectos de sus acciones apenas producirán leves rasguños en el enemigo y lo que es seguro, visto el balance del último enfrentamiento entre agosto y octubre de 2017, es que su vida no correrá apenas peligro, todo lo contrario de lo que equivocados ensueños habían profetizado.

Es importante señalar que la derrota ha sido autoinflingida. El adversario, identificado con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, siguiendo un sabio dictum de generales famosos, cuando llegó el momento del enfrentamiento definitivo no hizo absolutamente nada, salvo subarrendar la represión al sistema judicial, y se limitó a evitar ofrecer cualquier indicación al enemigo para que rectificara en sus numerosos errores.

El Estado mayor independentista había construido su silogismo estratégico sobre una buena premisa, perfectamente comprobada, como era la imposibilidad de cualquier movimiento reformista por parte de las grandes fuerzas políticas españolas. De ahí derivaban la necesidad y la inevitabilidad de la independencia y la imposibilidad de cualquier solución de compromiso o tercera vía, de forma que los progresos de su máquina de guerra fueron destruyendo todo lo que pudiera significar una atenuación de la radicalidad independentista o una transacción de cara a concesiones para un nuevo estatus de Cataluña dentro de España, empezando por los partidos.

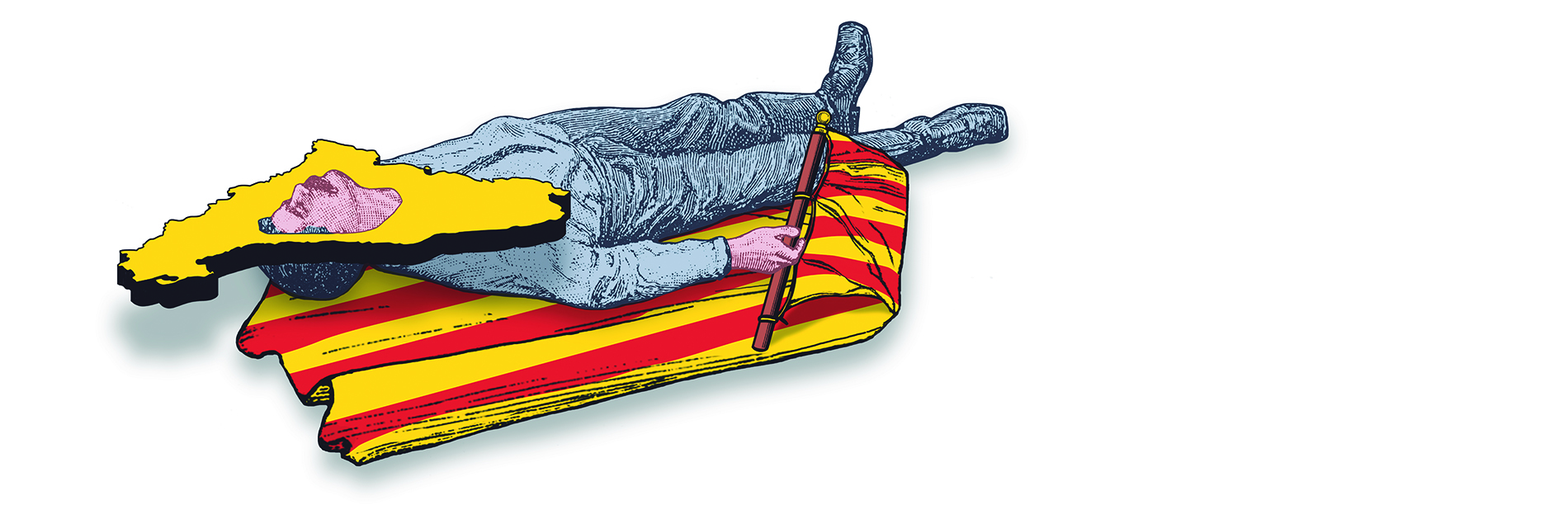

Derrota autoinflingida, pero de efectos letales para el conjunto del catalanismo. Secuestrada la hegemonía histórica por el independentismo y laminada su capacidad transversal y posibilista por la polarización del Proceso, la derrota al final es del catalanismo entero e, incluso, de la idea misma de una Cataluña libremente autogobernada que había constituido el núcleo de la política catalana en todo el siglo XX

Cuanto más ha avanzado la polarización y más se han encrespado los ánimos, especialmente ante la cadena de rupturas con la legalidad estatutaria y constitucional iniciada por la declaración de soberanía del 9-N de 2015, más impracticable se ha convertido la dichosa tercera vía, observada desde la centralidad española como el premio a la deslealtad independentista. La última ocasión de las muchas en que los dirigentes independentistas han tenido en su mano la rectificación del rumbo suicida que habían emprendido fue precisamente el 27 de octubre, cuando pudieron evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución mediante la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

El ahora destituido presidente Puigdemont tenía ante sí una decisión binaria de la máxima gravedad, en la que podía escoger entre intentar adoptar el perfil del hombre de Estado reflexivo y valiente, capaz de convencer a los suyos de la necesidad de un paso atrás que consolidara lo conseguido, o adoptar la figura rocambolesca y aventurera del intrigante dispuesto a manipular sentimientos y legalidades para confinarse en un ridículo exilio autoimpuesto en Bruselas, aun a costa de perder el propio autogobierno en el envite. Como sucede tantas veces en la vida política, Puigdemont se enfrentó a un momento definitorio, presionado por los suyos con prematuras acusaciones de traición, que pesaron mucho más en su ánimo ya de por sí insurgente que cualquier idea de responsabilidad y de sentido histórico respecto a Cataluña y a la democracia.

La personalidad política de Puigdemont no queda agotada en la resolución de este dilema tan trascendente para su definición personal, sino que exhibe indudables habilidades de maniobra política, dignas de los más inquietantes personajes crecidos en el fecundo y ahora descompuesto árbol del pujolismo. El “exilio” bruselense ha sido, de cara a las elecciones del 21-D, la última y brillante maniobra convergente para sobrevivir incluso a la derrota final sin dejar de presentarse como el primer partido y el albacea de un catalanismo político que se halla de cuerpo presente.

El juego de manos posconvergente consiste en utilizar la radicalidad independentista para evitar que Esquerra Republicana gane unas elecciones para las que parecía la fuerza predestinada. Para ello, ha utilizado de nuevo el mito de la unidad catalanista como camuflaje del proyecto de partido, frente al partidismo de Esquerra; la figura presidencial “en el exilio” por culpa del 155, frente al vicepresidente Junqueras recluido en la cárcel de Estremera; y su intransigencia unilateralista, tan próxima a la CUP, para frenar el bilateralismo recientemente exhibido por ERC en una nueva etapa de regreso al posibilismo.

Los resultados electorales han acompañado a Puigdemont en el proyecto, que ha conseguido la doble victoria de ganar a Rajoy con la mayoría independentista capaz de formar gobierno y de ganar a Junqueras frenándole en sus pretensiones históricas de sorpasso. En la obtención de su victoria, al contrario de lo que dice la campaña independentista, no ha significado un hándicap ni el “exilio” ni la cárcel de sus dirigentes, al contrario. El prime time televisivo y radiofónico y las portadas de los periódicos se han llenado durante la campaña de presos y exilados y de manifestaciones de solidaridad. En el caso de los medios de comunicación catalanes, tanto los públicos como los privados concertados, la dedicación ha sido monotemática. La agenda y la iniciativa han estado una vez más en manos independentistas. La ayuda del gobierno de Rajoy y su subrogación de responsabilidades en los tribunales también han pesado lo suyo en la consolidación del bloque de votantes independentistas, tan conscientes de la derrota sufrida como de la obligación de no doblar el espinazo ante la desconsiderada invitación a la humillación que se les proponía.

En la nueva fase del conflicto, que algunos quieren presentar incluso como la segunda parte del proceso, ya no puede proponerse nada de lo que había servido de liebre para hacer correr al independentismo desde 2012 hasta 2017. El derecho a decidir ha quedado superado después de tantas tentativas frustradas o fracasadas, sobre todo ante una división en dos mitades de una sociedad a la que no se puede mantener permanentemente en tensión para dirigirse hacia una decisión plebiscitaria que se jugaría por muy escaso margen y que necesariamente contestaría la parte perdedora de tan irracional envite. La declaración unilateral de independencia todavía ha salido más chamuscada de la experiencia del otoño catalán de 2017, puesto que quienes debían realizarla no fueron capaces ni siquiera de formularla con fuerza legal y menos todavía de sostenerla luego en los hechos, dándose a lo peor que puede hacer un dirigente, que es al abandono de la nave y a la huida, a pesar de que sus seguidores luego no hayan castigado tal comportamiento. De la república independiente no puede ni siquiera hablarse, a pesar de que ocupe todavía el discurso de algunos de sus dirigentes, empecinados en persistir en las creaciones verbales sobre su construcción o su implementación, siempre a la espera de la generación de unos hechos que nunca llegan a materializarse.

No hay mayorías en Cataluña para empeñarse en estos caminos tan transitados como inútiles y hay en cambio una mayoría cada vez más potente en el conjunto de España, de la que formará parte cada vez más claramente la izquierda “podemita”, dispuesta a frenar cualquier nuevo intento de secesión e incluso a evitar el premio de una concesión, ya no al independentismo sino a una tercera vía observada crecientemente con los ojos de la sospecha y la desconfianza.

Su error de principio fue de evaluación de la realidad política y de la correlación de fuerzas, especialmente en relación al prestigio y la potencia de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, pero lo que se está viendo es un error que persiste hasta el final, cuando el compacto bloque independentista comprueba la limitación del daño producido en el conjunto de la economía española y en la democracia, en abierto contraste con la envergadura tremenda de los desperfectos producidos en Cataluña. Es un error clásico que los mejores pensadores catalanes han formulado de cien formas distintas. Cataluña no tenía ni tiene fuerzas para la independencia y apenas tiene fuerzas si se halla mínimamente acorde consigo misma para mantener un grado razonable y cómodo de autogobierno. Cuando para obtener la independencia se destruyen los consensos costosamente construidos durante medio siglo, el resultado previsible no es la independencia sino menos autonomía.

Y esto es lo que ha sucedido, o para ser exactos, está sucediendo. Quienes querían todo, la independencia, se han quedado sin nada, es decir, sin ningún avance en el autogobierno e incluso con la posibilidad de su limitación y su recorte, al menos de forma preventiva ante la formación de un gobierno independentista sospechoso de reavivar el camino insurreccional.

Si no hay independencia, ni tampoco horizonte para un referéndum; si la dui y la república independiente deben pasar al olvido para que los independentistas puedan gobernar, ¿qué objetivo y qué programa puede quedarle entonces al independentismo? Los esfuerzos que deberá hacer para mantener los actuales niveles de autogobierno y el levantamiento del 155, entre los que deberá incluirse la apertura hacia el hemisferio no independentista, están por el momento fuera del alcance de un movimiento sobreexcitado y dolorido por los niveles, al parecer inesperados, de la represión con que se ha reducido su intento de golpe secesionista.

Por el momento, el movimiento más lógico es el de mantener y defender las posiciones institucionales, todavía muy importantes, mediante una estrategia de discreción y de pasividad política que permita recuperar el aliento y poner orden en sus filas. El problema es que la presión polarizadora no cejará, ni desde sus propias filas más radicalizadas ni desde la sobreexcitación inducida en las filas del adversario. Buena parte de la tensión acumulada durante estos cinco años en el conjunto de la opinión española está saliendo ahora, una vez vencido el proyecto secesionista, en forma de una tentación vengativa que no distingue entre catalanes y fácilmente puede llegar a una nueva escalada de enconamiento civil. No hay mejor combustible para que el independentismo permanezca atrincherado en el rencor de su derrota, incapaz de abrir la mente a una crítica de sus propios fallos y a la proyección de la reflexión sobre una nueva estrategia.

Es muy difícil lanzar ideas propositivas en un momento propenso a la expansión de las pasiones y los sentimientos, e incluso a su proyección en forma de represalias en ambas direcciones y principalmente con los mayores culpables que, como es de todos conocido, son los que no quieren dejarse arrastrar por el mandato drástico de las derrotas o las victorias definitivas. Pero ahí van, a riesgo de producir más cansancio, por haberlas oído otras veces, que indignación, por estar ya saturada la capacidad para indignarse.

Cataluña necesita mantener y mejorar su capacidad de autogobierno dentro de la Constitución española, que es un bien para Cataluña y lo es también para España y su democracia. Debe mantener tres de sus competencias más características: el orden público, la enseñanza y los medios de comunicación. Necesita también un sistema de financiación justo y eficiente. Y precisa, por supuesto, de un sistema de formación de la voluntad federal española en numerosas políticas interiores y europeas en las que hasta ahora no ha participado por defectos del sistema autonómico. Y su capital, Barcelona, debería contar con mayor protagonismo institucional en la vida política española.

No necesita lo contrario, como algunos pudieran barruntar a la vista de la reciente experiencia. La autonomía debe servir para integrar y unir, no para separar o preparar proyectos de separación. De ahí que sea imprescindible contar con un gobierno en Barcelona que dé garantías de lealtad institucional al gobierno de Madrid, al igual que el gobierno de Madrid debe dárselas al de Barcelona. Será mejor que esto se haga por un sistema institucional bien afinado, pero mientras no exista habrá que promover la política de pactos entre partidos y entre gobiernos que lo permita.

Son campanas celestiales para los indignados de uno y otro lado, claro está. Pero de esta no se sale sin una panoplia de pactos de Estado, no exclusivamente con Cataluña, sino entre todos los españoles y todas las comunidades autónomas, de un calibre similar al que tuvieron los Pactos de la Moncloa en los comienzos de la Transición. Un pacto lingüístico, que garantice la pluralidad reconocida en la Constitución, la presencia de las lenguas en las instituciones del Estado y la preservación de los derechos individuales de todos los españoles. Un pacto educativo, que garantice a todas las comunidades autónomas los mínimos niveles de calidad y los contenidos propios de la pluralidad española. Un pacto financiero, que garantice una financiación equitativa para autonomías y municipios.

Es la tercera vía, claro está. La vía muerta, la vía detestada por unos y por otros. La única vía que cabe escoger si queremos evitar que la actual división de Cataluña en dos mitades que no se comprenden y que ya empiezan a detestarse no se enquiste en una sociedad permanentemente organizada por la confrontación entre nacionalismos de inspiración ya abiertamente étnica. El fracaso del catalanismo político y como colofón de la tercera vía es el fracaso de la Cataluña próspera, abierta y comprometida con la democracia española que habíamos conocido. No sabemos qué saldrá después si este fracaso se consolida, pero seguro que no será nada bueno ni atractivo, ya no para los catalanes, sino para el conjunto de los españoles. ~

es director adjunto de El País y autor de Lecciones españolas. Siete enseñanzas políticas de la secesión catalana y la crisis de la España constitucional (ED Libros, 2017)