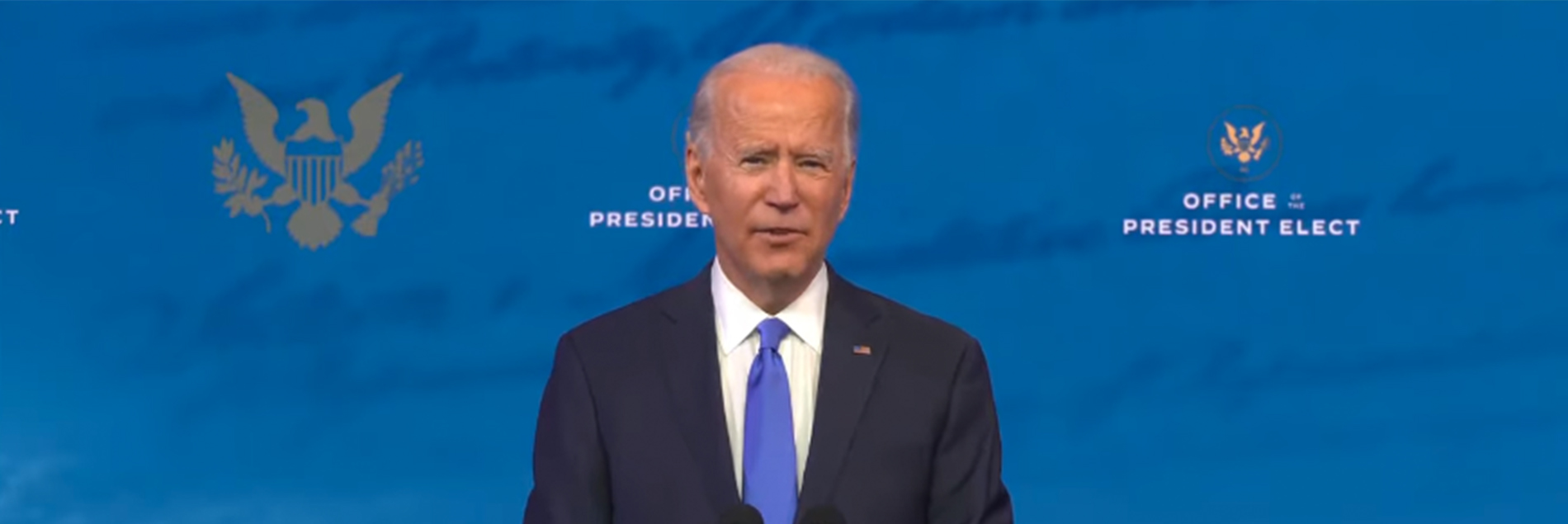

Ayer, después de que el Colegio Electoral, ese anacronismo, confirmara lo que era un hecho desde hace semanas, el presidente electo de Estados Unidos por fin perdió la paciencia. A lo largo de más de un mes, y ante el embate inédito de Donald Trump contra la democracia estadounidense, Biden había preferido la mesura y el silencio. Evitó declararse abiertamente ganador o confrontar a su rival, a pesar de la incontinencia conspirativa de este, inédita en la historia de Estados Unidos. Pero el lunes, Biden finalmente decidió denunciar el asalto al proceso democrático y a las instituciones que Trump ha conducido mediante la difusión de la patraña de un inexistente fraude electoral y la pretensión de revertir el resultado de principios de noviembre. “En esta batalla por el alma de Estados Unidos ha prevalecido la democracia”, dijo Biden. “La gente votó, la fe en las instituciones se mantuvo y la integridad de nuestras elecciones permanece intacta”.

Biden peca de optimismo. Es verdad que las instituciones estadounidenses, comenzando por el sistema judicial (incluida la Suprema Corte, con todo y su mayoría conservadora), se negaron a ser cómplices del sabotaje trumpista. Lo mismo ocurrió con funcionarios electorales, asambleas y gobernadores republicanos quienes, en los estados, prefirieron respetar la voluntad de sus votantes antes que tratar de quedar bien con Trump. Todo esto es una extraordinaria noticia para la democracia estadounidense, que sobrevivirá a un asalto de cinismo y violencia sin precedentes. Pero Biden se equivoca si piensa que la “fe en las instituciones” realmente se ha mantenido. El daño que Trump ha infligido a la confianza en estas y en el proceso electoral en su conjunto –único sustento, a final de cuentas, de una democracia– ya está hecho. Las encuestas revelan que siete de cada diez votantes republicanos dudan de la validez del triunfo de Biden. Gracias a la insidia trumpista, es probable que millones de personas nunca vean a Biden como el presidente legítimo de Estados Unidos.

Es un problema grave. A corto plazo, sobre todo si los demócratas no consiguen ganar el Senado en la segunda vuelta en Georgia a principios de enero, la injusta sombra de su ilegitimidad podría convertir a Biden en un presidente maniatado, transicional en el mejor de los casos. Eso podría hacer de la siguiente elección presidencial un nuevo referendo entre aquellos que creen en las instituciones y quienes se sienten traicionados por un sistema supuestamente corrupto. Y ahí aparece un escenario peor. Si la percepción de ilegitimidad permanece por años y la erosión de la confianza en la democracia se perpetúa, el partido Republicano no encontrará incentivos para moderarse. De hecho, probablemente ocurrirá lo contrario. Esta radicalización abriría la puerta a figuras que pretenden, desde ya, adueñarse del discurso populista en lo económico y etnonacionalista en lo social y cultural que llevó a Trump a la presidencia. Ahí están a la espera senadores como Josh Hawley y Tom Cotton, discípulos adelantados del trumpismo.

Hay, por supuesto, un mejor desenlace. Biden gobernará durante la conclusión de la pandemia y la recuperación económica. Si logra administrar estos dos enormes desafíos, podrá desmontar la angustia e irritación que nutrió al trumpismo por años. Podrá comenzar a sanar al país, como dice que pretende. Ese proceso tendrá que incluir, sin dilación alguna, un proyecto para explicarle las virtudes de la democracia estadounidense a los millones engañados por Trump y su patraña del fraude electoral. Será una labor titánica. Pocas cosas más difíciles que derribar la mentira sistemática y sus consecuencias.

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.