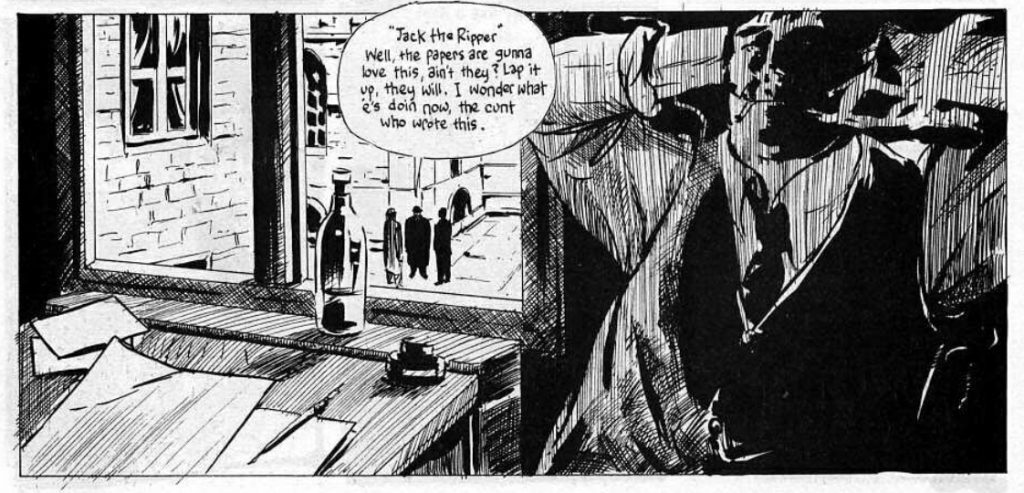

Dos prostitutas han sido brutalmente asesinadas. La prensa ha descrito con imaginación los hechos y al supuesto autor, lo que ha desatado el interés popular. Acuden multitudes a los entierros, y las avalanchas de curiosos que se dan cita en el lugar donde encontraron a una de ellas han llevado a los vecinos a pedir el cambio de nombre de la calle. Cuando la policía desestima por fin las acusaciones contra el principal sospechoso, una agencia de noticias recibe una carta de puño y letra del asesino. Está fechada a 25 de septiembre de 1888 y viene firmada por “Jack el Destripador”.

Esta carta puso nombre al mito, pero era falsa. Así lo consideró la policía en su momento, y años más adelante un periodista llamado Fred Best declaró que él escribió esa y otras misivas para mantener el interés del público en los crímenes y vender más periódicos. Cierto o no, la incógnita muestra un fenómeno que solo entonces comenzó a ser posible, gracias al abaratamiento de los costes de impresión y una mayor alfabetización entre las clases humildes. La prensa escrita se abría paso en la historia con amarillismo y bulos.

Recientemente un cambio tecnológico, las redes sociales, ha permitido la aparición de nuevos tipos de bulos. El alcance real de su impacto aún está por ver, pero es conocida su influencia en los resultados electorales de la última década. Es el caso de los comicios al Parlamento Europeo de junio de 2024, en los que el partido formado por Alvise Pérez, un influencer cuya principal actividad es difundir invenciones, ha conseguido tres escaños. Periodistas y políticos se han apresurado a describirlo como “difusor de bulos”, lo que me provoca risa: lo hacen desde medios de comunicación y partidos que son a su vez, esencialmente, máquinas de generar bulos.

Cuando he expresado esta idea me han objetado que no todos los bulos son iguales. Los de Alvise son peores y más dañinos, dicen. Además, el argumento de que el sistema difunde bulos es el que usa el propio influencer para enseñarnos la “verdad”, y nos adentra en el peligroso terreno de la conspiranoia. Pero sostengo que los bulos que usan la maquinaria del sistema (propaganda gubernamental o de partidos políticos, documentos oficiales, prensa, publicidad…) son mucho más perniciosos que los de un individuo porque, en general, son más difíciles de detectar y combatir. El estudio pionero sobre desinformación del Consejo de Europa, Information disorder (Wardle y Derakhshan, 2017) así lo apunta: “Cuando están involucrados agentes oficiales, la sofisticación, financiación y el impacto potencial de un mensaje o campaña es muy superior”. Quien tiene control sobre medios de producción narrativa es capaz de crear hiperrealidad fácilmente: símbolos, mitos, religiosidad y problemas percibidos que nos dejan a merced de una colectividad a menudo irreflexiva y dependiente de los poderes capaces de modular esos mitos. No estoy condenando la colectividad en sí, sino el desconocimiento de la propia posición ante el mito que la agrupa o la autonomía que cedemos.

Para poner ejemplos distinguiré dos tipos de bulos sistémicos: los que son propios de una parte de la población y los que son comunes a toda ella. Los primeros suelen ir asociados a ideologías y son fáciles de detectar cuando nos son ajenos. Algunos mantras genéricos que dan lugar a bulos específicos: la idea de “nación milenaria”, por la que los independentistas catalanes tergiversan la historia e infunden la sensación de “opresión” en una de las comunidades políticas más prósperas del mundo; el lema “no nací mujer para morir por serlo” con el que una parte importante del feminismo se victimiza a pesar de que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los varones; que la derecha celebre la historia de España pero desprecie la presencia árabe en la península Ibérica, a pesar de su vasto legado en nuestra cultura, por motivos emocionales actuales frente a la inmigración e ideas como “el gran reemplazo”. Etcétera.

Sentirse parte de estas religiosidades, a menudo avivadas y parasitadas por partidos políticos, es peligroso porque puede parecer que tienen alguna trascendencia, aunque su valor no es mucho más alto que la pugna por la copa en un equipo de fútbol: un entretenimiento de suma cero sin principio ni final. Entretanto el mundo avanza y se transforma, es cierto, pero son los cambios materiales y tecnológicos los que permiten los cambios sociales, y no al revés.

El otro tipo de bulos, los que acaban conformando percepciones comunes a toda la población, son más difíciles de detectar, porque nos rodean como el agua al pez. Intentaré aclararlo con algunos ejemplos.

Veo vídeos de jóvenes muy preocupados por Palestina, que acampan y exigen actuaciones de universidades y gobiernos. ¿Lo harían si la prensa no hubiera estado los últimos meses insistiendo con este asunto? No estoy evaluando la gravedad de la situación, sino que sugiero que nuestra preocupación depende del sesgo de supervivencia: prestamos atención a los temas que pasan un filtro, el de la prensa, y simplemente desconocemos los que no lo superan. Noam Chomsky y Edward S. Herman sintetizaron en 1988 cinco capas de selección, el “modelo de propaganda”, pero aquí lo simplificaré a una sola idea: el sesgo de telenovela de la prensa. Para prosperar en el debate público, un tema ha de tener los ingredientes propios de una telenovela: emocionalidad, maniqueísmo, superficialidad e intrascendencia, además de estar acompañados de buenas imágenes. Si a la audiencia le gusta y lo hace suyo, habrá más temporadas.

Continuemos con un ejemplo inverso: la situación del pueblo saharaui desde hace 50 años. La posición de España al respecto es delicada por nuestra relación con Marruecos, en la que una palabra mal dicha provoca la reclamación de Ceuta y Melilla o un salto masivo de migrantes a sus vallas. Tras años de ambigüedades, desde 2022 el Gobierno español defiende la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, lo que es especialmente doloso desde el punto de vista humanitario. Pero sus consecuencias son demasiado trascendentes para alentar un intenso debate público, la parte interesada no controla ningún medio de producción narrativa, y las complejas relaciones internacionales sin fotos de niños muertos no son capaces de obtener suficiente audiencia. Por tanto el problema saharaui es menos conocido, preocupa a menos gente, y la actuación directa y responsable del Gobierno español recibe mucha menos respuesta popular que el conflicto palestino.

Otro ejemplo ilustrativo es el del joven que en 2021 acudió a la policía porque le habían grabado con un cuchillo la palabra “maricón” en el culo. La denuncia se filtró a los medios de comunicación, y en unas pocas horas la bola informativa se hizo enorme. La agresión había ocurrido en una de las zonas más inclusivas con personas LGTBIQ+, el barrio de Malasaña de Madrid, y no se conocía a sus autores. Conflicto y suspense: había telenovela para rato. La denuncia se convertiría en un largo proceso judicial, fuente de cliffhangers y noticias fáciles y rápidas de elaborar que no es necesario contrastar. La clase política y las celebridades se apresuraron a hacer declaraciones mostrando “preocupación”, mientras que la homofobia subía puestos en la escala de problemas sociales. Cuando unos días después el chico reconoció que había denunciado para encubrir una infidelidad, ¿cómo recular? “Bueno, esto puede que sea un caso falso, pero la homofobia va en aumento”, se defendieron, al tiempo que ridiculizaban al joven. En efecto, existe la homofobia, y una sola pizca es demasiada, pero lo interesante aquí es que la interrupción de la historia revela la construcción del mito y cómo se estaban ya conformando narrativas y problemas sociales percibidos.

La idea del filtro de telenovela de la prensa no es ninguna novedad. Comparte la esencia de los conocidos “culebrones del verano”, historias alargadas en época estival para rellenar informativos. Un cronista de sucesos, Luis Rendueles, desarrolla la idea del serial periodístico:

Los sucesos que más éxito tienen son los sucesos en serie, que se convierte en un folletín por capítulos. Por ello conviene que el suceso no termine, porque si un suceso nos da audiencia y nos da dinero, tenemos que estirar la historia. Y ese afán de estirar la historia para aumentar la audiencia y ganar dinero nos lleva a forzar la máquina. […] Si ves la televisión da la sensación de que hay más violaciones, más asesinatos de mujeres que nunca. No es verdad. Pero mientras vendan las noticias así van a seguir dándose. La diferencia entre cobrar 2.000 euros por un anuncio de 20 segundos o cobrar 1.000 euros son tres o cuatro puntos de audiencia.

Lo que Rendueles expresa sobre los sucesos es extrapolable a cualquier noticia. La prensa necesita historias y el interés del público, no la verdad ni temas relevantes. Además, la categorización entre sucesos y asuntos trascendentes es confusa si atendemos a su tratamiento formal en los medios de comunicación, que es idéntico entre sí y a noticias tales como la llegada de los Reyes Magos a cada ciudad.

Observemos el caso de La Manada. El suceso acaecido en los Sanfermines de 2016 conforma una buenísima telenovela que cumple las exigencias del sesgo de supervivencia de la prensa y están respaldados por una excelente acogida entre el público. Como en el caso de la falsa agresión homófoba, en unas pocas horas la bola informativa se había hecho enorme, solo que esta vez no se truncó y llegó hasta el fin del recorrido: generó símbolos, mito y religiosidad, y convirtió un suceso en un problema de especial trascendencia. Como en el resto de ejemplos, este caso reproduce el arquetipo de una fábula clásica: un dragón ataca a una princesa y un caballero debe salvarla. La prensa señala el camino moral del caballero, al que todo el mundo debe sumarse si no quiere ser percibido como partidario del dragón. Los políticos rápidamente se montan en el corcel y prometen salvar a la princesa. El resto es historia.

Si antes he detallado los filtros del sesgo de telenovela de la prensa, el arquetipo dragón-princesa-caballero es el que conforma su narrativa. La princesa puede ser cualquier cosa que sirva para encandilar al público, y permite bulos globales cuando se trata de casos en los que hay consenso social, como el rechazo a la violencia, las agresiones sexuales o la protección a las personas más débiles. En otros la princesa se identifica con corrientes ideológicas, como la unidad de España, la clase obrera o nuestras tradiciones. Una tercera categoría híbrida conforma elementos sobre los que existe consenso pero que son apropiados por corrientes ideológicas, como las mujeres, la privatización de la sanidad o la libertad de expresión. El profesor Valerio Rocco explica que los encendidos debates que se generan en torno a esos casos tienen la forma de falsas dicotomías que ocultan las verdaderas estructuras de poder. Los problemas reales aparecen en la prensa, pero no en las diez noticias más leídas. No son la homofobia, la unidad de España ni La Manada, que en todo caso conforman síntomas locales.

Tampoco es un problema real que Alvise saque tres escaños. Sus bulos se salen tanto de los parámetros que son fáciles de detectar. Pero fenómenos como el suyo son importantes porque señalan la maquinaria de un sistema de poder nuevo: los algoritmos. Su avance vertiginoso, impulsado entre la máquina y los grandes capitales, representa un salto cualitativo que se distancia exponencialmente de nuestra capacidad de comprensión y, por tanto, de contención. Tiene su propio sesgo de supervivencia de la información, mucho más sutil, que no viene determinado por editores previsibles sino por complejos y misteriosos cálculos, y que influye ya en las relaciones internacionales, como en el caso de TikTok.

Alvise es solo el síntoma de este nuevo paradigma comunicativo, como en su día lo fue Jack el Destripador. Sus bulos son una gota en el océano, como las cartas firmadas por Best fueron solo unas de cientos enviadas por el público en el frenesí mediático. Afirmar que existen bulos sistémicos no significa necesariamente ser presa de la siguiente teoría reduccionista y complaciente. Lo importante no es Alvise ni Best, sino el sistema que los auspicia. Para salir del sesgo de telenovela de la prensa o los algoritmos, queda prestar interés a los temas que no pasan el filtro, y abordar con recelo los que sí. Dudar de nuestras convicciones y adoptar imaginariamente posturas contrarias. Tratar con pasión los temas sosegados y con sosiego los temas apasionados. Y no darle demasiada importancia a nada.

Bibliografía

Castilla y León Televisión (2019) Coloquio de cine y periodismo: ‘Nightcrawler’, con Cruz Morcillo y Luis Rendueles

Herman, ES y Chomsky, N (1988) Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

Moore, A y Campbell, E (1999) From Hell

Peirano, M (2019) El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la Economía de la atención

Rocco Lozano, V (2020) Dialéctica y crítica de la cultura: destruyendo falsas oposiciones

Wardle, C y Derakhshan, H (2017) Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making