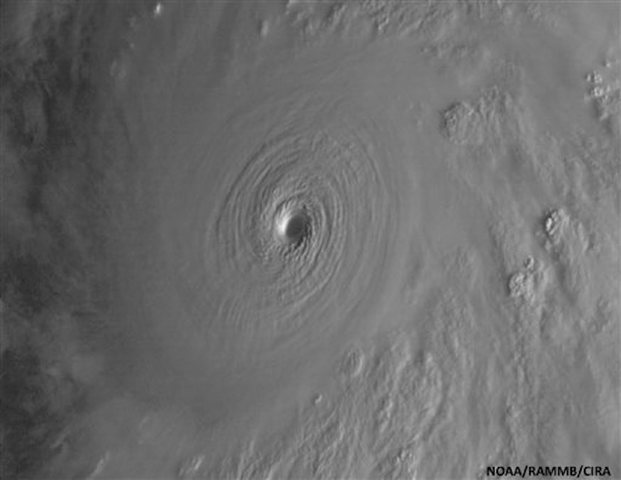

Hagamos un breve repaso de lo ocurrido la tarde del viernes. El Pacífico mexicano estaba por sufrir el embate de un huracán cuya furia “se acercaba al límite teórico de la fuerza que puede alcanzar una tormenta sobre el planeta Tierra”, como explicaba un experto unas horas antes de que Patricia tocara tierra en Jalisco. Las predicciones daban no sólo para la preocupación, sino para la alarma: otros huracanes similares, categoría 5, han dejado estelas terribles de destrucción. Diversas voces, desde el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, la NASA y hasta varios experimentados especialistas en tormentas de este calibre, pronosticaban que el “monstruo” golpearía la costa mexicana con vientos superiores a las 200 millas por hora, con un diámetro que, desde el espacio, se veía “inmenso”, en palabras del astronauta Scott Kelly. En las horas previas al arribo de Patricia, un par de meteorólogos se peleaban en Twitter: uno insistía que el huracán era el más poderoso “de la historia”, el otro insistía en que lo correcto era decir que era el mayor “del que se tenga registro”. En cualquier caso, Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán enfrentaban un fenómeno sin precedentes, cuya velocidad de fortalecimiento desafiaba incluso a los más pesimistas. Todo pintaba para ser terriblemente doloroso.

Para el sábado en la mañana, el histórico huracán había pasado ya, dejando tras de sí una especie de milagro. Aunque considerables, los daños en la zona estuvieron lejos de la escala catastrófica que se preveía. Hasta el momento en el que escribo este texto, nadie había perdido la vida como consecuencia de la tormenta. México, en efecto, se había salvado.

Durante el fin de semana, la prensa internacional explicó que el buen desenlace se debió básicamente a la suerte, la disposición de la población que enfrentó evacuaciones y el buen trabajo del gobierno mexicano. Richard Olson, el director de Instituto de Eventos Extremos de la Universidad de Miami, dijo al New York Times que, a diferencia de otras ocasiones en las que su reacción había sido lamentable, el gobierno había aprendido la lección: “Parece que esta vez acertaron”. Olson procedió a explicar que el gobierno había atinado al asignar recursos suficientes a la crisis. David Paulison, director de FEMA, la agencia de emergencia que falló de manera tan abismal durante Katrina (huracán que dejó mil 800 muertos), también reconoció el esfuerzo del gobierno mexicano: “Hicieron un muy buen trabajo evacuando a la gente”. Todo esto, junto con una disminución radical en la fuerza de los vientos, ayudó a que Patricia se fuera de México sin llevarse la vida de un solo mexicano. Desde cualquier punto de vista, la afortunada conclusión de la amenaza meteorológica debería ser motivo de alivio y, sí, hasta de orgullo.

De ahí que haya sido tan descorazonador leer las reacciones de una parte de la prensa mexicana y un segmento no menor de las redes sociales en nuestro país. Ambos dieron rienda suelta a dos de nuestros más improductivos deportes nacionales: la polarización política y la teoría de la conspiración. El resultado fue una andanada de opiniones insensibles, torpes y, en el fondo, grotescas. Insinuar que el gobierno de Enrique Peña Nieto dramatizó o inventó el riesgo, sugerir que Patricia fue sólo un acto de propaganda o incluso escatimar reconocimiento a la buena labor de quienes, desde la estructura del Estado y fuera de ella, ayudaron a evitar la tragedia, es de una mezquindad abrumadora.

Por supuesto, entiendo la pulsión. Después de todo, el gobierno peñanietista ha cometido muchos, muchos errores. Su lista de equivocaciones es mucho más larga que la de sus aciertos. Todas esas faltas, omisiones y vergüenzas deben ser señaladas sin pausa ni cuartel y el gobierno mexicano merece ser severamente criticado. Pero la crítica que no admite espacio para el reconocimiento (que no es lo mismo que el aplauso, claro está) se convierte, esa sí, en propaganda.

Nada hay de indigno en admitir que el gobierno hizo las cosas bien, que el tono y la velocidad de la reacción fueron correctos y que incluso el presidente Peña Nieto demostró ese ánimo de presencia y liderazgo visible que tanto se le ha exigido. Reconocerlo no implica sometimiento alguno para la oposición, pérdida de la objetividad para los periodistas o disminución de la indignación entre los ciudadanos (de hecho, estoy convencido de que este gobierno no podrá hacer ya nada para serenar la justificada rabia que prevalece). Implica, me parece, todo lo contrario. Dar paso al maniqueísmo y negarse a sumar matices no hace sino debilitar la crítica cotidiana; es ceder a la caricatura más absurda, a una oposición casi bufonesca. Y desde ahí no se construye absolutamente nada.

(Publicado previamente en el periódico El Universal)

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.