En 1983 tuvieron lugar las elecciones federales de Alemania Occidental, apenas unos meses después de la moción de censura que había aupado al democristiano Helmut Kohl a la jefatura de gobierno en detrimento del canciller socialdemócrata, Helmut Schmidt. El SPD dirigía el ejecutivo alemán desde 1969, primero con el carismático Willy Brandt y posteriormente con el propio Schmidt.

Lo llamativo del resultado no fue solo la contundente victoria de los democristianos (que reeditarían alianza con los liberales y gobernarían hasta 1998) sino que también fue la primera vez que los verdes alemanes obtuvieron representación parlamentaria en el Bundestag.

La consolidación del proyecto político alternativo a la socialdemocracia se produjo tras años de crecimiento económico que habilitaron, no solo la reconstrucción de Alemania Occidental, sino también la consolidación de un Estado de Bienestar producto del consenso político entre socialdemócratas, democristianos y liberales. Esta circunstancia llevó incluso a Willy Brandt a catalogar a los votantes del nuevo partido como “los niños perdidos del SPD”.

La nueva generación de votantes había crecido en una sociedad menos concernida por las condiciones materiales y con nuevas ambiciones y preocupaciones, como la igualdad de género, el pacifismo, la participación política activa o el medio ambiente.

No es un caso particular, de hecho podría ser catalogado como uno de los casos pioneros de lo que se convertiría en norma durante décadas en las democracias occidentales. Los votantes ya no basaban su voto en una experiencia vital ligada íntimamente a los partidos (donde socialistas y democristianos capitalizaban mayoritariamente el electorado partiendo desde su propia socialización) sino que más bien escogían su voto en función de sus demandas individuales.

Frente al partido de masas que pedía la lealtad de clase, religión o nación del votante, aparecía ahora un elector que exigía a sus opciones políticas respuestas a temas concretos, en un mundo occidental donde se habían superado las cuestiones materiales.

Este factor, que focalizaba el voto en la oferta programática frente a la identidad del elector y el partido, se unía a otros complementarios como la personalización del líder o la universalización del consumo de medios de comunicación, singularmente la televisión. En conjunto, estamos ante un modelo de democracia representativa que Bernard Manin bautizó como “democracia de audiencia” en su obra de referencia Los principios del gobierno representativo.

Hasta aquí nada novedoso. La teorización de la democracia de audiencia ha sido el eje fundamental de muchos análisis electorales en los últimos años. Sin embargo, la última década ha roto bastantes esquemas en el ámbito electoral. En Francia o Grecia han llegado a desaparecer o desplomarse partidos de referencia y en lugares donde el bipartidismo es norma inamovible hemos visto el surgimiento de candidatos antiestablishment (como Donald Trump o Jeremy Corbyn).

Estos resultados han puesto de manifiesto teorías alternativas sobre comportamiento electoral que vuelven a conectar con la identidad como factor explicativo del voto: una de las más destacadas es la del historiador Mark Lilla. De acuerdo con esta idea, el foco en los valores identitarios ha generado una ola reaccionaria por parte de aquellos que se sienten agraviados y canalizan su voto en torno a aquellos candidatos que a su juicio “no tienen miedo de decir la verdad” o luchan contra la “dictadura de la corrección política”.

Es en esta compleja y peligrosa realidad donde se enmarca buena parte del debate político actual. La tentación de los partidos progresistas de responder a esta ola reaccionaria con un discurso aún más radicalizado parece ser la tendencia. Empleando el ideal pluralista como argumento, se justifica una estrategia excluyente que exige la adhesión a un programa de máximos si se quiere compartir una identidad determinada. No caben matices.

Lo curioso de esta estrategia es que se articula en torno a aquellos asuntos (igualdad, ecologismo, etc.) que precisamente en la “democracia de audiencia” o “como elección’” se definían como aquellos elementos que los partidos incluían en sus programas con objeto de captar el mayor número de votantes, planteando precisamente un ideal inclusivo. La evolución no es menor: frente un modelo de comportamiento electoral en el que el votante decide qué partido canaliza eficazmente sus preferencias sobre una o más políticas públicas, ahora encontramos una apelación a los impulsos más íntimos y emocionales, ligados a una preocupación que se convierte en identidad donde no caben matices. No se trata de quién y cómo puede resolver un problema sino de quién se identifica mejor con un atributo que ya forma parte intrínseca del elector.

Uno no puede describirse feminista, ecologista, etc., si no comparte un catálogo cerrado y determinado de posiciones políticas (casi siempre contrarias al sistema económico) y si no expresa su voto hacia aquellas formaciones políticas que comparten íntegramente estos catálogos.

La máxima expresión de este modo de hacer política se pudo comprobar en los spots electorales del Partido Laborista en las últimas elecciones, donde se demandaba la adhesión política en base a la identidad.

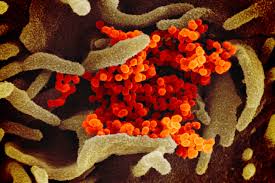

Esta realidad, que ya se percibe en temas como la igualdad de género, se va acrecentando también con el ecologismo. No es para menos: los informes del IPCC alertan periódicamente de las tendencias negativas en la materia. La temperatura global del planeta continúa en aumento a la par que las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este hecho, sumado a la ola reaccionaria en lugares como EEUU, ha motivado que los partidos progresistas se centren en la lucha contra el cambio climático como uno de los ejes fundamentales de su estrategia. El caso europeo es todavía más sorprendente, puesto que todas las fuerzas políticas en torno al centro político (socialdemócratas, liberales y democristianos) han tomado esta bandera como enseña.

En virtud de ello, la UE se ha propuesto ser la primera economía mundial en conseguir la neutralidad de carbono en 2050 (compensar todas las emisiones que se produzcan) y ha vuelto a plantear un aumento de sus objetivos (que a su vez ya eran los más ambiciosos) en materia de descarbonización, todo ello con el aplauso de los partidos referidos.

Un acicate para estas promesas ha sido las tendencias de los partidos verdes en lugares como Alemania, donde ya copan el segundo lugar en las encuestas desde hace un año. Ya el cierre nuclear alemán propuesto por el gobierno CDU-FDP en 2011 tras el desastre de Fukushima estuvo también motivado por el aparente éxito de los mencionados Verdes, que en marzo de ese año se encontraban con una expectativa de voto muy similar a la actual.

El problema viene cuando se contrastan las declaraciones con la realidad. Las tendencias globales son claras: la UE es el 9% de las emisiones mundiales de efecto invernadero frente al 28% de China o el 7% de India, en tendencia alcista (solo en el 2019 todo lo que disminuyó la UE en emisiones lo aumentó India, en el que ha sido un año de desaceleración para este país). La conclusión es nítida: por más que Europa contribuya al reducir sus emisiones, no se conseguirá solucionar el problema del cambio climático.

Los ingredientes para una tormenta perfecta se van perfilando: los partidos centristas no son capaces de plantear un relato riguroso, basado en la evidencia y que rompa la demagogia en torno a la “emergencia climática” y en su lugar, haciendo gala de un notable complejo, se pliegan al programa de uno de los extremos.

¿Cómo lidiarán estas expectativas con la realidad? Solo caben dos posibilidades: o bien a causa de la ineficacia de estas medidas (repitamos: Europa no va a parar por sí sola el cambio climático) el alarmismo se mantendrá en constante aumento y serán aquellos más creíbles en el campo de lo emocional los que capitalicen esta alarma que denuncia los males del sistema que más prosperidad ha traído a la humanidad (sean los partidos verdes o la izquierda poscomunista), o bien los costes asociados a la quijotesca tarea alienten la ola reaccionaria.

Del mismo modo que se ha planteado el concepto de “perdedores de la globalización” para explicar el voto a partidos de ultraderecha, hay que recordar que la transición ecológica tiene también unos perdedores; trabajadores cuyo empleo o forma de vida es cuestionado abiertamente y condenado a la desaparición en aras del fin ecológico. La frustración de estas personas ya está comenzado a ser canalizada por buena parte de los reaccionarios: Vox en España, Le Pen en Francia o AfD en Alemania (que precisamente triunfa en aquellas zonas de menor renta). ¿Cómo se espera que reaccionen estos votantes cuando descubran que el fin que justifica la regresividad social que les amenaza ni siquiera es realizable?

En aras de preservar la democracia tal y como la conocemos, los partidos moderados deben rehuir del camino fácil de la demagogia y retomar el rigor y el relato, apelar a la razón y no a la emoción de los votantes.

No se trata de negar el derecho o el anhelo legítimo y deseable de una población, sino de canalizarla de forma coherente con el espacio pluralista y no de forma irresponsable. En las ya olvidadas palabras de Barack Obama: “Si para ganar una campaña tienes que dividir a la gente, no vas a ser capaz de gobernarla. No podrás unirlos más tarde”.