¿Empezamos a escuchar el coro que resuena fronteras adentro del Brasil y que no es otra cosa que la voz que clama en el desierto? Los oídos sordos pierden las muchas calidades de esa literatura, tan rica que podría permitirse también ella jugar el juego de marginar al resto. Para ese mar de diferencias, Clarice Lispector es una insólita e inagotable fuente.

Los perfiles literarios se prestan a la convencionalidad: tanto espacio, tal enfoque. Pero Clarice Lispector, inmune a la convención, la dinamita. En una entrevista de 1974 le preguntan de qué tiene miedo. “Creo que tengo miedo del futuro. Siempre he tenido miedo del futuro. Creo que voy a hacerme cortar el pelo, ¿qué le parece?” ¿No es esto dinamitar no sólo una entrevista, sino la importancia que la fama le está otorgando?

Hay escritores singulares y escondidizos, que se instalan en una tradición y la sabotean desde su centro. Un Nabokov, digamos, no rechaza la cultura, los valores de su herencia: desde ésta, emancipado, crea un laberinto, tiende trampas que desdibujan los recorridos habituales, lanza pistas que perturban al lector, abriéndole otro recorrido con el premio final de ser aceptado en la coalición de quienes aprecian las marcas eficaces de las dentelladas. Impone sus malabarismos en una lengua ajena, de ahora en adelante invadida por su perfección. Sin embargo, acepta la cúpula inequívocamente común a toda la narrativa de este siglo.

Pero pocos —digo pocos para cubrirme— han arremetido como esta mujer de frontera contra tantas convenciones novelísticas a la vez. A lo largo de su obra extensa fue debilitando argumento, acción, diálogo, cosas esenciales —una u otra, al menos—, para dejar a sus personajes despojados de todas, braceando en las aguas primitivas de una vida primaria que “respira, respira, respira”.

Nació en Chetsélñik, en Ucrania, de familia judía. Los datos acerca de la fecha difieren: en 1920 o 1925. Su infancia transcurrió en Recife, donde sus padres se instalaron cuando tenía dos meses, según ella afirmó y, aunque su vida transcurrió en Río de Janeiro —fuera de los periodos pasados en el extranjero, al seguir los destinos diplomáticos de su marido—, nunca perdió, según dicen, su acento pernambucano (complicado por un problema de pronunciación de la erre). Al salir su primer libro, Sergio Milliet, crítico con prestigio, percibe todo lo nuevo que depara, pero respinga ante el apellido de su autora, “nombre extraño y hasta desagradable, pseudónimo sin duda”. Con su raíz latina, que encerraría “un lirio en el pecho” (a Milliet le habrá sonado a inspector), quizás también en ruso el apellido resulte extraño. En un texto que vale por un autorretrato, Clarice habla de: “Lirios blancos arrimados a la mudez del pecho.” La asunción de su apellido es la aceptación de un pasado inabarcable, de una tradición religiosa incluso. La Biblia aparece en su obra, aunque ella elude las referencias culturales: “Toco el piano de oído, nunca lo estudié. Por lo demás ‘vivo de oído’, vivo de haber oído hablar.” Sin embargo, se afirma brasileña, aunque confiesa su gusto por los viajes, sin duda no indiscriminado: Suiza le parece “un cementerio de sensaciones.”

En 1979, la revista Polimica 1, de Sao Pablo, publicó una carta reveladora de Clarice Lispector, dirigida a Olga Borelli —que se convertiría en su gran amiga y secretaria y, entre otras cosas, organizaría un libro de la escritora.

Olga, escribo esta carta a máquina porque mi letra anda pésima.

He encontrado, sí, una nueva amiga. Pero tú sales perdiendo. Soy una persona insegura, indecisa, sin rumbo en la vida, sin timón para guiarme: en realidad no sé qué hacer conmigo. Soy una persona muy miedosa. Tengo problemas reales gravísimos que después te contaré. Y otros problemas, esos de la personalidad. ¿Tú me quieres como amiga aún así? Si lo quieres no digas que no te he avisado. No tengo cualidades, sólo fragilidades. Pero a veces (no pongas atención en los acentos, quien los pone por mí es el tipógrafo), pero a veces tengo esperanza. El paso de la vida a la muerte me asusta: es igual como pasar del odio, que tiene un objetivo y es limitado, al amor que es ilimitado. Cuando me muera (modo de decir) espero que tú estés cerca. Tú me has parecido una persona de enorme sensibilidad, pero fuerte.

Tú has sido mi mejor regalo de cumpleaños. Porque el día 10, jueves, fue mi cumpleaños, y tú me has regalado el Niño Jesús que parece un niño alegre que juega en su cuna tosca. A pesar de que, sin que tú lo sepas, me has dado un regalo de cumpleaños, sigo creyendo que mi regalo de cumpleaños ha sido tu propia aparición, en una hora difícil, de gran soledad.

Necesitamos charlar. Resulta que yo creía que no había más que hacer. Entonces vi un anuncio de un agua de colonia Coty, llamada Imprevisto. El perfume es barato. Pero me sirvió para recordarme que lo bueno inesperado también sucede. Y siempre que estoy desanimada, me pongo el Imprevisto. Me da suerte. Tú, por ejemplo, no estabas prevista. Y yo imprevistamente acepté la tarde de autógrafos.

Clarice

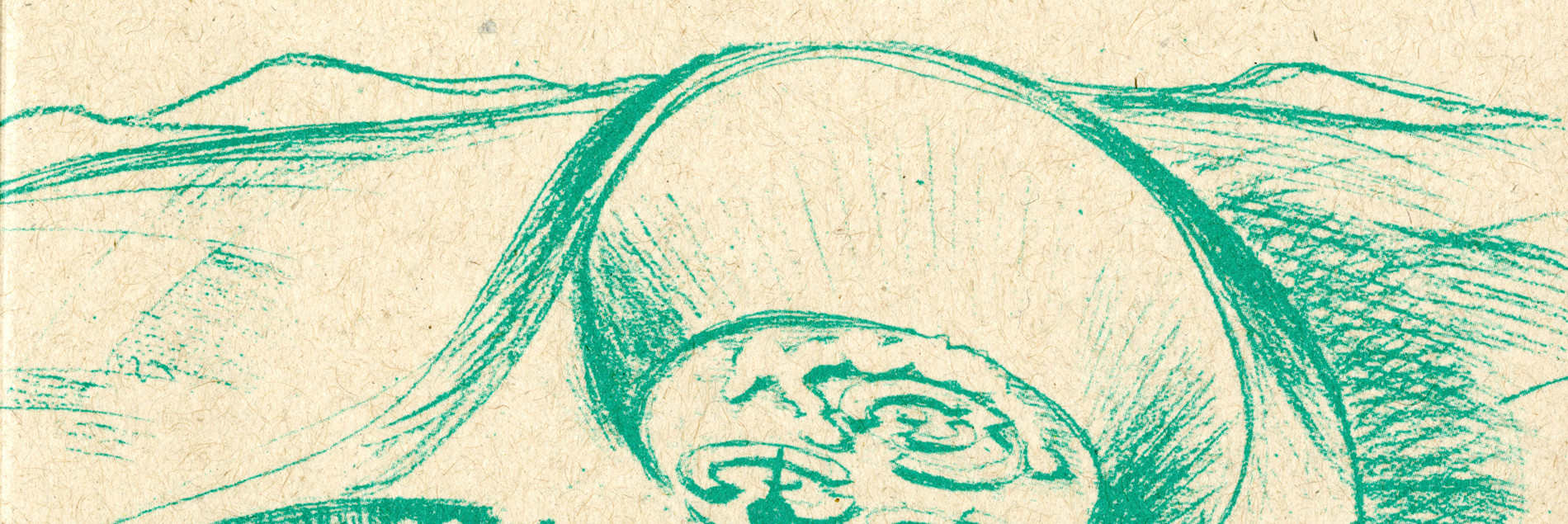

Dos años después de esta carta, más o menos, Clarice murió a los 56 años de edad, en Río de Janeiro, al cabo de un mes de haber sido operada de un tumor cerebral. Como escritora no se había detenido desde 1944.

En esta fecha, cuando lo prestigioso era ser “comprometido” y acatar los modos del regionalismo, irrumpió en la literatura brasileña Cerca del corazón salvaje, su primera novela, con la doble violencia de su escritura y de su ascenso a los rangos principales: su autora quedó situada, junto a Guimarães Rosa, como heredera del cambio operado por la Semana de Arte Moderno. Clarice Lispector tenía entonces, según las distintas fechas de su nacimiento, diecinueve o veinticuatro años. De todos modos era muy joven. Aunque se habló de “realización defectuosa” (Benedito Nunes) y, como es natural, se recordó a Joyce y a Virginia Wolf y también salió a relucir la literatura femenina, debió de ser unánime la sorpresa de que, tan pronto, la independencia de los formalismos de los géneros en Macunaima, de Mário de Andrade, tuviese sucesión, y tan independiente. Más adelante, Antonio Candido hablará de su osadía expresiva. Aquella primera novela, abierta, muy introspectiva, emplea los acontecimientos exteriores como mínimos puntos de apoyo; todavía recurre a un entrecortado, friable sostén argumental. “Ese edén de la unidad”, que decía Salinas, descansa aquí en otros elementos. Su primer capítulo parece un momento coagulado de la propia infancia de la autora: el padre que trabaja en su máquina, la niña que se aburre, los juegos y los poemas inocentes que inventa, su percepción de los ruidos y las cosas. Ya en el padre está la angustia: “nadie puede hacer nada por los demás”, “esto es un huevo, un huevecito vivo. ¿Qué será de Juana?” Y ya está en Juana y será el trasfondo de toda la obra, hasta que al fin parezca transformarse en orgullo poderoso. Tanto el diálogo esporádico como la trama están cribados por la reflexión continua; los episodios dejan paso al constante surgir de los recuerdos. Esto se repite tanto en sus novelas como en sus relatos breves. Si bien en algunos casos los textos emplean la primera persona y en otros la tercera, no hay que ver en aquéllos una confidencia autobiográfica (como en La pasión según G.H.). Tampoco corresponde intentar una identificación entre los sucesivos personajes femeninos de las novelas de Lispector, muchos de cuyos rasgos se reiteran, aunque esto cuesta, porque en cualquier momento de la ficción el narrador asoma por una fisura, un cambio de planos: “Dame tu mano desconocida, que la vida me está doliendo, y no sé cómo hablar —la realidad es demasiado delicada, sólo la realidad es delicada, mi irrealidad y mi imaginación son más pesadas.” (La pasión según G.H.)

En La araña (1946), una niña, Virginia, un ser tímido, construye un mundo al margen de su familia. Los adultos están al fondo del relato, apenas como límites puestos a su fantasía, como sostenes materiales sin importancia espiritual. De esa familia se desgaja el hermano Daniel, bajo cuyo dominio Virginia entra en la vida casi alucinatoria, la verdadera vida, con leyes que él ha creado y ella acata. Al comienzo del relato, apoyados en lo alto de un puente, ven flotar un sombrero en el agua y suponen al ahogado correspondiente a ese sombrero. Implica la revelación de la muerte y segrega misterio. Quizás los adultos no les han hablado de la muerte. Ahora ellos la descubren, a espaldas de quienes determinan lo que ellos deben saber o no. Y callarán, abriendo las puertas de un mundo de secretos y convenciones terribles: la Sociedad de las sombras, en la que Daniel manda y Virginia obedece. De allí parten los lazos poderosos que guiarán la vida futura de la niña, que la novela desarrolla en torno a tres grandes temas: el primero es la infancia en Granja Quieta.

El último episodio de este periodo corresponde a una situación límite, cuando el círculo de los niños, por intermedio de Virginia, se traiciona a sí mismo, al revelar ésta a su padre que la hermana mayor, Esmeralda, tiene encuentros secretos en el jardín con un enamorado. Sin establecerse una franca causalidad entre una cosa y otra, esto parece determinar el fin de la infancia y la apertura al mal.

Cuando Virginia sale de su mundo cerrado, regido por una moral propia —o quizás por leyes que no tienen en cuenta necesariamente la moral—, traiciona. Virginia desconoce las reglas del mundo de los otros. Pero, concluida la infancia, en la que se tolera que alguien viva con sus reglas propias o su ausencia de reglas, deberá ingresar sin antídotos al nuevo espacio de la adolescencia, la juventud que atisba la madurez y esta misma.

Así entramos en el segundo tema: Virginia en la ciudad. Vive primero con Daniel, a su sombra. Éste se casa; ella se siente traicionada. En su nueva soledad busca, busca. Y aparece Vicente. Esta relación está relatada desde un doble punto de vista: el de ambos. Ambos la ven como algo autónomo e injustificado. Sin embargo, el día que Virginia ha resuelto volver a casa de sus padres, ese día preciso, se retrasa en su cita con Vicente; éste, junto con un dolor en un costado —que se asocia a la enfermedad de su padre y de su abuelo— siente la necesidad de Virginia. Y ella, al despertarse por la mañana sin encontrar a Vicente a su lado y sin haberle dicho que va a dejar la ciudad, padece la aguda conciencia de la pérdida que ya ha aceptado.

Como un cuadro construido sobre el predominio de especiales pigmentos, la obra de Lispector reitera, libro tras libro, ciertos tonos determinantes:

— La incomunicación entre los personajes. Personajes que se hablan “como quien tantea angustiada, sin encontrar jamás la pregunta que realmente desearía hacer”. Todo trasluce la búsqueda del lugar, de los límites y de la sustancia de una barrera, el tanteo desesperado por saber qué hay detrás de esa barrera. Sus protagonistas tienen dificultades para comprenderse y aceptarse, en paz con ellos mismos, y la incomunicación es consecuencia natural de esto. La protagonista de Agua viva (1973), breve y fascinante novela monólogo, no cuenta hechos de su vida: “soy secreta por naturaleza.” Y “confío en mi incomprensión, que me ha dado vida liberada de entendimiento […] soy una pregunta”. Si en algunas obras últimas de Italo Calvino asistimos a la aparición del espíritu en una materia todavía innominada, vaporosa, casi sin precisar en el reino de las nebulosas, este personaje, el más abstracto de la escritora, quiere “la armonía secreta de la desarmonía: […] no lo que está hecho, sino lo que tortuosamente aún se hace”. Es decir, está por hacerse.

— Los objetos. Más allá del yo, los objetos existen como exterioridades agresivas, con peso determinante, que acentúan la dependencia y la inseguridad de los personajes. Virginia (La araña) “Vacilaba un poco tratando de ligarse a sus cosas, ver una señal de los objetos”. Ve una puerta como “cerrada, oscura, compacta, seria, lisa, grande, alta, intrasponible”. La ropa tiene una categoría muy especial. Un sombrero es casi una aureola o un elemento de utilería; un camisón se vuelve la piel de la intimidad, representa la nueva feminidad adquirida mediante el amor, lejano, de anteriores camisones “como de monja”. Para otro personaje, la cama, las sábanas entre las que por primera vez se acuesta desnuda se revelan como liberación de las ataduras de las ropas o quizás como el encuentro de su cuerpo con el objeto-sábana, que encierra lo que fue un destino y es ahora una frustración.

Una cucaracha no es un objeto, pero sí una exterioridad agresiva que el personaje de La pasión según G.H. —personaje sin nombre cuyas iniciales nos son dadas porque aparecen en una valija— descubre al pretender limpiar el cuarto de una empleada que se ha ido. La protagonista primero ha debido franquear un corredor, frontera interna en el apartamento entre la normalidad y eso que empieza ahora: el ingreso al mundo de Janair. Ésta ha dejado un dibujo en la pared; aunque todo las separa, la señora, escultora, lo siente como una pretensión de acercase a ella y se indigna ante las atribuciones que se ha tomado indebidamente Janair: vaciar de objetos la habitación, pintar, crear algo en la pared. Ese enojo la saca de sí, la prepara para ser trastornada por una cucaracha en la que verá “el rostro del otro”, y la cual aplasta al cerrar la puerta del armario. Como antes se entrevió la sombra de Virginia Woolf, se pensó entonces en Kafka, pero G.H. no se transforma en un artrópodo: participa de una experiencia atroz: lo come, come la cucaracha, al cabo de un proceso que culmina “en un golpe de gracia. Que se llama pasión”. Que no es visto como un acto de santidad, sino, apenas, como el descenso a un acto de despersonalización.

Lo cierto es que en cada nueva obra Clarice intenta una búsqueda diversa, a través de la misma duda de por qué vía llegar a su verdad. No hay otras sino la propia verdad, que, aunque escasa, ha de servir de luminaria hasta el fin. Creo que esta búsqueda y esta angustia de no alcanzarse a sí mima, de no encontrar en sí misma la materia necesaria para la obra, es lo más profundo que tienen en común la brasileña y la inglesa. La soledad de Virginia, aún junto a la honesta compañía de Leonard Wolf, es quizás la de Clarice, quejosa de que su fama la aleja de las relaciones simples que busca cuando señala como primera de las tres cosas importantes de su vida querer a la gente. Luego vienen sus hijos y su obra.

Pronto llegan las múltiples entrevistas. En una, la escritora cuenta su método de escritura: “Ahora he aprendido a no tirar nada. Mi empleada ha recibido la orden de dejar cualquier pedazo de papel que tenga algo escrito… como esté;” como si hubiese seguido el método de Lichtenberg, que recomendaba con insistencia los borradores, no dejar de escribir ningún giro, ninguna expresión. “La riqueza también se obtiene ahorrando verdades de a centavo.” Sin embargo, muchos de sus cuentos (ella ha dicho preferir o sentirse más cómoda en la escritura extensa de la novela) delatan la tensión extrema de una carrera para alcanzar la precisión del mayor acercamiento a su meta. “El nombre de la cosa es un intervalo para la cosa… Hablar con las cosas es mudo. Hablar con Dios es lo más mudo que existe.”

En otra pone las cartas sobre la mesa. No le interesa repetir antecedentes, aún los magníficos. “Para divertirme podría inventar muchos hechos y crear historias, inventar es fácil y no me falta la capacidad. Pero no quiero usar ese don que desprecio, ya que ‘sentir’ es más inalcanzable y al mismo tiempo más arriesgado. Sintiéndose se puede caer en un abismo mortal. ¿Qué busco? Busco el deslumbramiento.”

Nada salva la distancia entre ser y ser dicho. El lenguaje no resuelve el foso entre la aparente eternidad de la naturaleza y la segura disolución de los seres vivos. Ni la segura incongruencia de querer expresar lo inexpresable, desechando la célebre conclusión de Wittgenstein: “Todo lo que no puede ser dicho hay que callarlo.” Justamente Clarice lo sabe. En la culminante Agua viva dice: “Es tan difícil hablar y decir cosas que no pueden ser dichas.”

En ese sentido esta ficción, donde todo es legítimo pero no necesariamente lindo, a espaldas de la etimología, compromete más que cualquier otra obra de la autora el lenguaje en que se expresa.

… crear la verdad de lo que me ha sucedido. Ah, será más un grafismo que una escritura, pues pretendo más una reproducción que una expresión. Cada vez necesito menos expresarme. ¿También esto he perdido?… Con el correr de los siglos perdí el secreto de Egipto, cuando yo me movía en longitud, latitud y altura con la acción energética de los electrones, protones, neutrones, en esa fascinación que es la palabra y su sombra. [Agua viva.] … El secreto de mi trayectoria milenaria de orgía, muerte, gloria y sed hasta que finalmente encontré lo que siempre había tenido… ¿Un trozo de cosa? El secreto de los faraones… que ahora mismo seguía sin entender… (La pasión según G.H.) … Este no es un libro porque no es así como se escribe. ¿Lo que escribo es solamente clímax? (Agua viva.)

Las intuiciones humanas no dependen tanto, como hoy nos quieren hacer creer, de la historia. De ahí que espero no escandalizar a nadie acordándome del Ruzzante, que en el prólogo de la Vaccaria imagina el placer de tener dos lenguas: “… non ghe piasesse pi tosto aer do lengue che una sola? Che una sarae bona da tassere e l’altra da faelare.” Una para callar, otra para hablar. En el otro extremo del humorístico desenfado del Ruzzante, la tensa voz de Clarice busca el silencio. Entrevé que quien nombra mata, llegando a un límite extremo su búsqueda de una expresión propia y coincidente con lo vago de su lucidez. Ella que una vez dijo que escribía por no saber pintar.

Mirar hacia dentro, mirar hacia las entrelíneas del mundo que nadie lee. Eso podría pensarse que es la única escritura posible para Lispector. Sin embargo, en 1977, La hora de la estrella, alude a la historia bíblica de los Macabeos y a la torturada historia nordestina, con su miseria incorregible y su permanente éxodo hacia la capital, a través del personaje Mascabea, joven llena de ilusiones irrealizables. Y muchos de sus cuentos constituyen un retrato insidioso y clarividente de los valores y costumbres de una pequeña burguesía deseosa de alcanzar el siguiente escalón. También se propuso —quizás con menos independencia que Mallarmé— escribir una sección “femenina” (recetas de belleza, de cocina, etcétera) y hasta lo hizo utilizando el nombre de una actriz (a la que le entregaba la mitad de lo ganado). Escribió notas en los diarios, sobre lo que veía cuando salía de sí: Visión del esplendor / Impresiones leves recogió en 1975 algunas de ellas. Y así como la sentimos cercana a Virginia Woolf, así como se reconoció al leer en una librería unas páginas de la Mansfield, no puedo dejar de asociarla a Ingeborg Bachmann por una bellísima obra de ésta, un canto de amor y odio, de integración al envolvente delirio que puede constituir una ciudad: Berlín. Pienso en “Brasilia”, el texto que abre Visão do esplendor, como su imagen especular. Con sorprendente delicadeza, asumiendo gradualmente su impresión, como si ella misma no la entendiese hasta el final, Clarice ve e interpreta, osando encararse con Niemayer, el espanto de estar en una ciudad inventada, inhumana, ajena. Entresaco aquí algo de sus varias páginas:

Brasilia está construida en la línea del horizonte. Brasilia es artificial. Tan artificial como debía haber sido el mundo cuando fue creado. Cuando el mundo fue creado fue preciso crear un hombre especialmente para aquel mundo. Estamos todos deformados por la adaptación de la libertad de Dios… ¿Brasilia tiene Jardín Botánico? ¿Y tiene Jardín Zoológico? Hace falta, porque no es sólo de gente que vive el hombre. Tener animales es esencial… En Brasilia no soñé. ¿Será culpa mía o en Brasilia no se sueña?… Voy a comprar… un chal verde de ganchillo. Brasilia no es ganchillo, es tejido hecho por máquinas especializadas que no se equivocan. Yo, como siempre digo, soy puro error. Y tengo alma zurda. Me envuelvo toda en el ganchillo verde esmeralda… Para protegerme… Ahora voy a morirme un poquitito. Me está haciendo mucha falta… Sí. Acepto, my Lord. Bajo protesta. Pero Brasilia es esplendor. Estoy asustadísima.

Cómo no iba a estarlo en esa ciudad que, más allá del maravilloso proyecto de Niemayer —según vi en un detallado reportaje filmado sobre este anciano y vital arquitecto—, se apresuró a inventarse esos suburbios y esas miserias que los artistas no anticipan. Cómo no iba a estar queriendo morirse Clarice, que usaba de cartomantes y era toda mágica y en 1976 fue invitada oficial del Congreso Mundial de Brujería de Bogotá, si a la pregunta: “¿Brasilia tiene gnomos?”, la obvia respuesta es que menos aún que plantas y animales, ella que aseguraba tener muchos en su casa de Río (“Experimente un solo gnomo y quedará enviciado”). El resultado fue un texto fascinante, honesto y aterrado que confirma la corazonada de quienes nunca se fiaron de ciudad nacida de encargo.

Contemporánea suya, paulista como Clarice era carioca, Lygia Fagundes Telles ha dejado dos imágenes de Clarice. Una muestra a ambas eludiendo los tramos más aburridos de un congreso: se han escapado de compras y luego se han ido a un bar. Al regresar al peligroso salón del encuentro, Lispector toma precauciones para un reingreso disimulado: dispone para ambas de pastillas de menta, para que sus alientos no denuncien la escapada alcohólica, y entrega sus compras a la mucama para que las lleve a sus cuartos, hablando de corbatas, cuando en realidad han comprado esmeraldas, sin duda para impedir una posible tentación. Luego, después de quejarse de lo mucho que se habla en los congresos, ya está dispuesta a mezclarse como miembro concienzudo y obediente con los que empiezan a abandonar la sala “como si hubiésemos estado sentadas en el fondo”. En otra ocasión, intercambiando datos sobre sus respectivos problemas, le aconseja a Lygia que “se compre un traje blanco”. El otro pasaje roza otro clima: en una habitación de hotel, Lygia despierta a la madrugada rozada por alas. Piensa en un murciélago, en una paloma, se cubre asustada la cabeza. Es extraño que se trate de una golondrina que vuela ahora pegada al techo, ella misma miedosa. Lygia abre la ventana y vuelve a acostarse, y la golondrina baja y, ya más tranquila, se posa en el barrote a los pies de la cama y desde allí la mira a los ojos. Antes de irse. Cuando la escritora llega a la universidad donde la esperan, una alumna la recibe angustiada con la noticia de la muerte de Clarice, enferma desde hace un tiempo atrás. Y Lygia responde: Ya lo sabía. ~