Como todo en esa ciudad, la Universidad de Miami es enorme. El campus ocupa medio Coral Gables. Con todo y localizador GPS, encontrar la oficina de acreditación de prensa me tomó una hora. Eso no es testimonio de mi desorientación –que existe– sino del tamaño mismo del lugar. Los edificios son infinitos, las canchas innumerables y las fuentes hermosas y casi agresivas. La joya de la Universidad de Miami es el Bank United Center, una arena multideportiva para siete mil personas. A pesar de la lluvia, para el atardecer del 9 de septiembre, al estadio no le cabía una alma. No era para menos: el lugar sería el escenario del primer debate en español entre un grupo de precandidatos a la presidencia de Estados Unidos. History in the making, dirían los periódicos.

A media hora del arranque de las hostilidades, los estudiantes, organizadores y moderadores del encuentro entre siete de los ocho aspirantes demócratas a la presidencia estaban, con toda razón, francamente nerviosos. Tras bambalinas, Gerardo López Gallo, representante de comunicación de Univision, corría de un lado a otro, tratando de afinar los últimos detalles. En la sala de prensa, los reporteros de siempre, veteranos muy anglosajones, se miraban desconcertados: los decibeles de las risas y el parloteo de sus colegas latinos no los dejaban teclear en paz. Simon Rosenberg, presidente de NDN, una organización cercana al Partido Demócrata y pionera en la conquista del voto hispano, sudaba por dos razones en el fondo curiosamente relacionas: el debate y la noticia de que su hijo mayor, recién aficionado al futbol después de la cercanía de su padre con tanto latino, había recibido su primera tarjeta roja en un partido de ligas infantiles. Detrás de sus lentes y su camisa Brooks Brothers recién planchada, Rosenberg parecía complacido: “Así se juega el futbol, ¿cierto?”

La apertura de la discusión hizo poco por calmar los nervios. Jorge Ramos, uno de los moderadores del debate, preguntó a los candidatos si su presencia en el foro implicaba un riesgo político. La pregunta de Ramos tenía razón de ser. Durante años, los intereses hispanos en Estados Unidos habían sido, en el mejor de los casos, olvidados por la clase política del país. En el peor, por supuesto, la discusión de los derechos de los inmigrantes había provocado la furia irracional del ala conservadora del Partido Republicano, dueño de Washington en el último lustro. En este contexto, los candidatos demócratas corrían, en efecto, el peligro de caer en apuros al presentarse a debatir en español sobre migración, educación y demás asuntos en la agenda de la creciente minoría hispana. Las respuestas a la pregunta de Ramos pondrían, sin embargo, un punto final al nerviosismo en la sala. “Más que un riesgo, es un privilegio”, dijo Hillary Clinton, sentando el tono para el resto de los participantes. Al final, el moderador se sintió lo suficientemente seguro como para lanzar un reto a los candidatos republicanos: aseguró que Univision estaba comprometida con la imparcialidad y extendió, de nuevo, una invitación a los aspirantes del partido del presidente Bush para presentarse a dialogar con los latinos.

El público comenzó una larga ovación. En el spin room –salón donde los candidatos y sus campañas se presentan para intentar moldear la opinión de los periodistas después del debate–, Simon Rosenberg se veía complacido: “me da gusto que haya ocurrido”. Al fondo, Bill Richardson, candidato demócrata criado en México y de madre mexicana, hablaba en español con los reporteros. Por un momento, aquello dejó de ser Estados Unidos para ser un nuevo país que, poco a poco, se manifiesta.

◼

A finales del 2002, los latinos superaron a los afroamericanos como la minoría más grande de Estados Unidos. Desde entonces, la comunidad hispana ha vivido tiempos de cambio. En gran medida, la historia reciente de la actividad política hispana en este país ha sido la crónica de una reacción. Conocidos por mantener un bajo perfil y “vivir en las sombras”, los latinos han sido una contradicción: una población creciente en tamaño e influencia que, por temor a las obvias consecuencias, ha preferido navegar de manera silenciosa, fuera del radar de las autoridades, pero también –con un gran costo político y social– lejos de Washington. Tuvo que ser el Partido Republicano el que, en uno de los capítulos más lamentables de su historia reciente de soberbia e ineptitud, puyara a la población hispana hasta conseguir despertarla.

La historia pasa, como tantas otras en los últimos años en Washington, por el ala conservadora republicana. Obsesionados con el discurso nativista y restriccionista, la derecha estadounidense consiguió echar por la borda la estrategia moderada de Bush –utilizar a los latinos conservadores y religiosos como piedra angular para construir una mayoría republicana de largo plazo– y obligó al partido a adoptar un discurso intolerante que llevaría, en el 2005, a la aprobación de la llamada “Ley Sensenbrenner”. Propuesta por el legislador James Sensenbrenner, la ley se lee como un decálogo xenofóbico: muros y cárcel antes que ciudadanía y respeto. En gran medida, el descaro draconiano de Sensenbrenner y otros políticos por el estilo se debió no sólo al notable ascendiente de los ultraconservadores sobre el Partido Republicano sino a la propia historia de inactividad política de la comunidad latina. Con la excepción (que cumple la regla) del poderoso cabildo cubano en Florida, ningún otro grupo hispano había tomado con seriedad su papel dentro del proceso político estadounidense. Los efectos de la Ley Sensenbrenner terminarían con ese letargo.

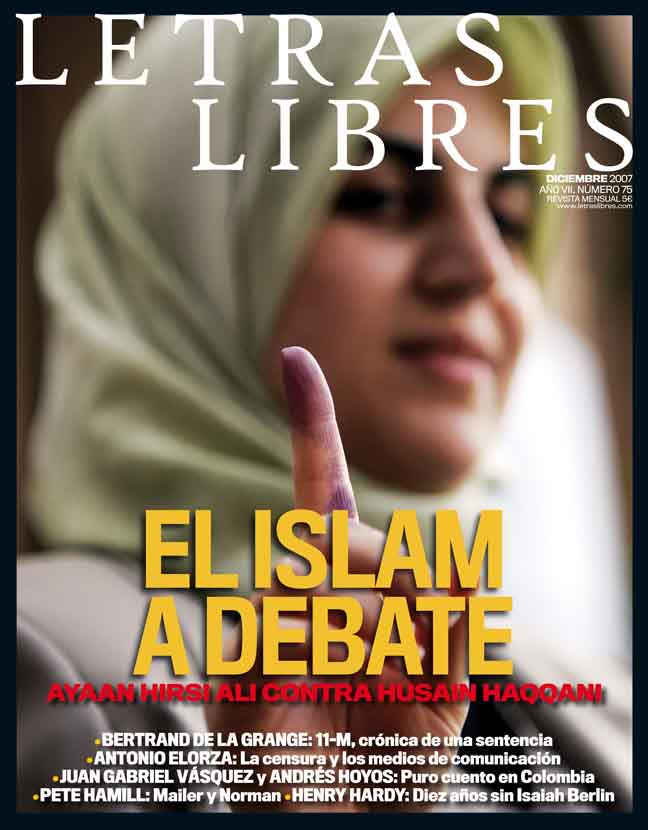

Durante los primeros meses del 2006, diversos grupos latinos comenzaron a emprender una estrategia de protesta. Con el apoyo fundamental de algunos medios de comunicación, sobre todo la radio, las comunidades hispanas planearon una serie de manifestaciones que, por su magnitud y claridad, resultarían históricas. El 10 de abril del 2006, cientos de miles de hispanos inundaron las ciudades más importantes de Estados Unidos. Con más alegría que indignación y vistiendo de blanco, los contingentes tomaron las calles para anunciar, finalmente, su salida de las sombras y, más importante todavía, su llegada a la edad adulta cívica. Naturalmente, no todo fue perfecto. En un desliz de estrategia, los organizadores olvidaron pedirles a los manifestantes que hicieran hincapié en su pertenencia a la patria adoptiva: las banderas mexicanas rebasaron en número a las estadounidenses, motivo suficiente para encender, de nuevo, los ánimos hostiles de los conservadores. Pero los errores fueron los menos. Más allá de los ríos de gente en el corazón de las grandes urbes de Estados Unidos, lo más notable de las marchas de mediados del 2006 fue el grito de batalla de los congregados, un clamor pragmático, civilizado y eminentemente democrático: “Hoy marchamos, mañana votamos.”

Los hispanos cumplieron con su palabra apenas unos meses después. Gracias al esfuerzo constante de líderes comunitarios y personalidades mediáticas, como el célebre locutor de radio mexicanoestadounidense Eduardo el “Piolín” Sotelo, los hispanos comenzaron a registrarse para votar en números nunca antes vistos. Para noviembre del 2006, fecha de las elecciones legislativas de medio término, ya estaban preparados para jugar un nuevo papel en el proceso político del país. Con la excepción de los latinos de California, que aprendieron de democracia en 1994 cuando, tras el escándalo del gobernador republicano Pete Wilson y su escandalosa propuesta 187, convirtieron el estado en propiedad exclusiva de los demócratas (o, en el caso de Arnold Schwarzenegger, de los republicanos muy moderados), el poder del voto –la capacidad ciudadana para cobrar cuentas pendientes removiendo del poder a los políticos indeseables– sería una práctica nueva para buena parte del electorado latino.

Para el 2006, los republicanos cifraron sus esperanzas electorales precisamente en esa falta de experiencia. La apuesta, por la falta de memoria y cohesión de los votantes hispanos, resultaría una equivocación mayúscula. Los latinos no sólo se presentaron a las urnas; lo hicieron para votar con un sentido político casi quirúrgico. De un plumazo, borraron la estrategia de acercamiento entre el Partido Republicano y la comunidad latina que, en el 2000 y el 2004, habían conducido con éxito Bush y su svengali Karl Rove: los demócratas recibieron el setenta por ciento del voto latino y arrebataron el Senado y la Cámara de Representantes a los republicanos. Aún más importantes fueron las estadísticas detrás de las estadísticas. Entre 2002 y 2006, la cantidad de hispanos activos en el proceso se incrementó de 4.7 a 6.5 millones de votos. Los números en una elección presidencial serían aún más notables. En el 2004, sólo votaron ocho de los dieciséis millones de hispanos registrados para hacerlo. Si el padrón de hispanos y la integración de la comunidad latina al proceso político continúan creciendo, es posible imaginar la aparición de un enorme bloque de poco más de (en las cifras más conservadoras) cinco millones de votantes capaces de modificar cualquier elección en Estados Unidos en los siguientes veinte años.

Así, si el 2006 fue la presentación en sociedad de la comunidad hispana como fuerza política en Estados Unidos, el 2008 debe ser la confirmación. Nadie se ha ocupado más de esta afortunada coyuntura que el Partido Demócrata. Mientras el Partido Republicano sigue bailando al ritmo de su vertiente más radical, diversos estrategas demócratas se han dado a la tarea de afianzar el voto hispano para el partido rumbo al 2008. En palabras de Simon Rosenberg, el debate en Miami fue la culminación de un largo proceso de seducción. Por recomendación de ndn, por ejemplo, los demócratas han comenzado a financiar equipos de futbol en ligas hispanas en distintos puntos de Estados Unidos. Cuando le pregunto a Rosenberg por qué John Kerry no aprovechó sus dotes futbolísticas (había jugado, y jugado bien, en sus años universitarios) para atraer al voto hispano en el 2004, el hombre hace una mueca de dolor casi físico. “No sé. Pero mira esto”, me dice antes de enseñarme una serie de recortes de prensa sobre Los Demócratas, un equipo de futbol patrocinado por el partido en Nevada. Luego me invita a la página de Demócratas Unidos, un intento para comparar al Partido Demócrata con un equipo de balompié. La estrategia es más inteligente de lo que parece: el grupo de Rosenberg contrató a Andrés Cantor, el gritón preferido de la televisión hispana en Estados Unidos, para narrar una serie de anuncios que se transmitieron durante la Copa del Mundo del 2006. El resultado, de acuerdo, con Rosenberg fue notable: “Esta innovadora campaña demostró lo que se puede hacer con los medios modernos de comunicación.” Algo parecido piensa Mark Penn, el estratega de cabecera de Hillary Clinton. En su libro Microtrends, Penn explica que “los latinos pueden convertirse en el bloque electoral más importante de todos”. Penn agrega un elemento crucial a la mezcla cuando señala que, además de su mero crecimiento poblacional, los hispanos viven en estados cruciales para la elección: “Si los votantes hispanos ejercieran toda su fuerza en Nevada, Florida, Nuevo México, Arizona y Colorado, su candidato seguramente ganaría.” No es poca cosa. En el sistema electoral estadounidense, el voto que importa no es el de la mayoría aritmética simple, sino el del llamado Colegio Electoral. Con cada estado contando con un número determinado de representantes en dicha asamblea, un candidato necesita doscientos setenta votos para ganar. Para bien o para mal, este peculiar –y obsoleto– procedimiento convierte a la carrera presidencial estadounidense en un asunto a veces ridículamente local. Esta circunstancia favorecerá, en el 2008, al voto hispano. Como bien señala Mark Penn, la elección de noviembre próximo se decidirá en el suroeste de Estados Unidos. En el 2004, los demócratas perdieron los cinco estados que Penn y sus colegas identifican como indispensables y que, en conjunto, reúnen 56 votos en el Colegio Electoral. Para triunfar en el 2008, los demócratas necesitan revertir esa tendencia. Es con esa intención que eligieron, por ejemplo, a Denver, Colorado, como sede de su convención del 2008. Y es con eso en mente que están tratando de conquistar, desde ahora, el voto latino. Tienen razón: en promedio, los estados en cuestión tienen cerca de 35% de población hispana. De ahí el “privilegio” del que hablaba la señora Clinton en Miami.

En cualquier caso, los votantes hispanos jugarán un papel central en la elección del próximo presidente de Estados Unidos. No sería descabellado ver, por ejemplo, a un candidato vicepresidencial de origen latino. Bill Richardson, el popular gobernador de Nuevo México, creció en México con su madre mexicana y su “abuelita”. Jugó beisbol en las ligas menores de la ciudad de México y vivió en Coyoacán hasta que tuvo trece años. A los siete fue a ver pelear al “Ratón” Macías contra Nate Brooks. Sentado junto a su padre estadounidense, Richardson le echó porras a Macías. Si Hillary Clinton quiere consolidar su presencia entre los hispanos, no sería raro verla elegir a Richardson como compañero de fórmula. Pero incluso si un pitcher coyoacanense no se aparece en la Casa Blanca, el 2008 probablemente marcará el principio del fin del menosprecio a los intereses hispanos en Estados Unidos. En una democracia pragmática –cínica, dirían algunos– el abuso se termina cuando comienzan los costos. Para los republicanos, que hasta la fecha se niegan a incluir un debate en Univision en su agenda, la factura será, por decir lo menos, inoportuna. ~

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.