Hace apenas unas semanas se hizo público un informe del Fondo Monetario Internacional sobre las consecuencias económicas de la amenaza secesionista catalana; su autor, Nicolas Verón, se sorprende de que debatamos en España asuntos propios del siglo XVIII. Y no le falta razón. Pero quizá este economista nos esté dando involuntariamente una pista sobre las posibles soluciones al problema, una vez constatado que el problema existe. Y ello aunque la causa que lo provoque –una desagradable ideología nacionalista empeñada en nacionalizar a la fuerza la sociedad sobre la que se proyecta– pueda producirnos el mayor de los rechazos y sea difícilmente compatible con los principios básicos de una democracia liberal pluralista.

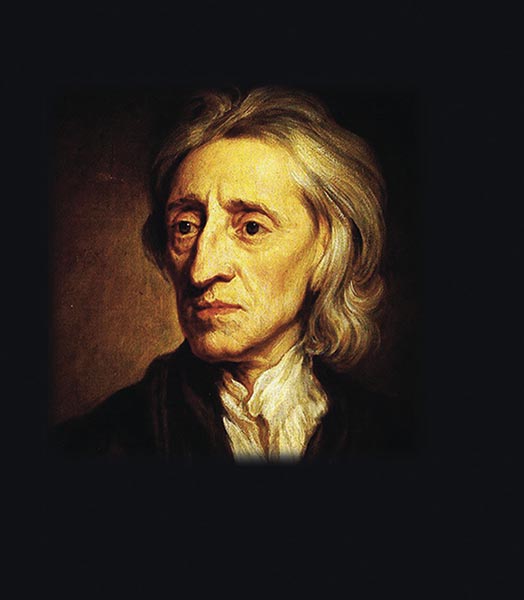

Ahora bien, ¿es que el siglo XVIII tiene algo que enseñarnos cuando de afrontar el problema catalán se trata? Pudiera ser. Recordemos que el orden civil europeo se encontró con un formidable conflicto religioso tras el éxito de la Reforma auspiciada por Lutero, cuyas consecuencias culturales se proyectan hasta hoy. Y que esa brecha político-religiosa solo pudo salvarse desactivando, precisamente, la potencialidad política de la religión. De acuerdo con la noción de tolerancia propuesta por Locke en su Carta de 1689, cuyos frutos rendiría el siglo siguiente, los ciudadanos han de aceptar sus respectivas diferencias religiosas y el Estado ha de renunciar a promover ningún credo específico. Esta noción conduciría, andando el tiempo, a la idea de que las autoridades públicas han de ser neutrales respecto de las concepciones del bien y no instigar en sus ciudadanos ninguna moralidad concreta. Los asuntos religiosos se relegan así a la esfera privada. Y todos contentos. O, al menos, todos en paz.

Merece la pena preguntarse si no podríamos realizar una operación similar con nuestros nacionalismos. Ya se trate de nacionalismos históricos o regionalismos varios lanzados a una tarea mimética no por grotesca menos eficaz. Porque si establecemos el principio de que el voto de los ciudadanos en cada comunidad determinará el grado de simbolismo e identidad que están dispuestos a soportar en su vida institucional y cotidiana, con el límite establecido por los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, estaremos desactivando parcialmente la dimensión romántica del nacionalismo. Y lo que quedará por hacer es ordenar la convivencia jurídica de esos nacionalismos entre sí y con el gobierno central. Dicho de otra manera: ¿por qué no probamos a neutralizar el problema nacionalista reduciéndolo a una cuestión de números y competencias, dejando sentimientos e identidades a un lado?

Los argumentos antipáticos no siempre son desacertados. No podemos obviar que la percepción de que las rentas regionales son redistribuidas de manera injusta constituye un elemento importante de insatisfacción política, que contribuye a reforzar los sentimientos separatistas en las comunidades mejor gestionadas. Digo mejor, no necesariamente bien gestionadas; españoles somos todos. Por otro lado, es difícil no concluir que la promesa de las transferencias ilimitadas contribuye a perpetuar el desgobierno económico de las comunidades más atrasadas, que siguen siendo exactamente las mismas.

Se trata de un asunto complicado, un auténtico campo de minas moral que encuentra su eco en la esfera europea: un finlandés se siente ante España igual que un catalán ante Andalucía. Digamos que la solidaridad siempre es defendida con más fervor por quienes la reciben que por quienes la pagan; algo enteramente natural. Pero el problema existe. Su desactivación, que contribuiría a la neutralización del antagonismo identitario, solo puede basarse en una mayor correspondencia entre rendimiento económico, recaudación y gestión de los propios recursos, sin por ello vaciar por completo de contenido una política redistributiva común a todas las estructuras federales.

Para hacer efectiva esa mayor correspondencia, la reorganización competencial debería ir acompañada de una claridad política y fiscal hoy inexistente. Ahora nadie sabe exactamente quién paga qué a quién, de resultas de qué actividades económicas originadas dónde; de ahí la querella de los economistas en torno a las balanzas fiscales. Y de ahí que puedan hacer fortuna eslóganes tan desafortunados como el España nos roba, convertido, de un tiempo a esta parte, en el gran hit del independentismo catalán. En este contexto, muchos ciudadanos bienintencionados, pero seguramente desinformados, aplican al sistema de financiación autonómico aquello que el filósofo libertario Anthony de Jasay decía de la redistribución in toto: “El rasgo común general de estas transacciones es que en puridad el Estado roba a Pedro para pagar a Pablo.” O sea, roba al catalán para pagar al extremeño; aunque el extremeño con ingresos elevados pague también, como también recibe el catalán sin recursos. Esta percepción se alimenta de la “confusión sistemática” a la que alude también De Jasay, para quien el ciudadano ignora su posición objetiva frente al Estado debido al enorme flujo de ganancias y pérdidas que estructura su relación con él: creemos ganar así en la devolución del irpf la mitad de lo que ya hemos pagado en iva. Algo parecido sucede en la tormentosa relación entre las autonomías, los ciudadanos y la administración central. Y eso es un factor permanente de distorsión de las percepciones recíprocas y el debate público.

Ahora bien, alcanzar un acuerdo de clarificación competencial y fiscal que permita la desactivación del conflicto político identitario plantea los mismos problemas que la solución liberal al pluralismo religioso ha encontrado siempre: la voluntad de los distintos actores de alcanzarlo. Porque no se puede acordar la tolerancia con los intolerantes; ni cabe firmar un pacto con quienes no van a respetarlo. Son necesarias unas condiciones mínimas de razonabilidad pública y lealtad institucional; atributos que no suelen distinguir al nacionalismo. Tal es el obstáculo al que se enfrenta una solución basada en la clarificación de los términos del acuerdo competencial y fiscal entre los gobiernos central y autonómico. Es una lástima, porque gran parte de los defectos del sistema tienen su causa en el absoluto desorden con que se ha desarrollado el proceso autonómico. Y porque su reordenación responsable, incluyendo ciudadanos responsables que juzguen seriamente la gestión de su gobierno regional, podría suponer un salto de madurez de nuestra sociedad. Pero quizá nos sobran Luteros y nos faltan Lockes. ~

Manuel Arias Maldonado (Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'La pulsión nacionalista' (enDebate, 2025).