En el año 2012 publiqué un relato satírico titulado Gasolina (Nitro press, 2012). Este es un fragmento de una posible continuación…

It´s a long way to the top if you want to rock ´n´roll

AC/DC

Nunca pensé estar en el Palacio de Bellas Artes en la ceremonia de los Arieles, ni siquiera los consideraba un premio de verdad —¿quién podría hacerlo? —, pero ahí estaba yo con mi único traje, algo pasado de moda, el cual gracias a Dios pude mandar a la tintorería cuando Roel me llamó por teléfono un día antes para decirme que había dos invitaciones con mi nombre. Dudé un momento en ir (no me gustan las ceremonias), pero pensé que el hecho no solo de estar invitado a la premiación, sino además nominado como coguionista, pudiera impresionar a Samanta Schroeder, la mujer con la que yo estaba saliendo en ese momento, y de la cual también, así lo confirmaban las evidencias, estaba enamorado.

Así que le llamé por teléfono para invitarla.

—¿Vas a llevar traje?

—Acabo de dejarlo en la tintorería. Me dicen que mañana va a estar listo.

—Solo por eso voy a acompañarte. Para verte con un traje.

—No te burles.

—No, estoy segura de que te vas a ver guapo.

Samanta no había dejado de molestarme con sus bromas desde la premier de Gasolina, seis meses antes, en una pequeña sala de arte en la colonia Cuauhtémoc. Mis amigos, que no eran muchos, estaban diseminados entre una multitud presente ahí no para ver una película basada en un libro mío, sino a Rafael Roel y Pepe Plata —los no tan jóvenes actores mexicanos que habían triunfado en Hollywood— interpretarme a mí y a Wilson Carrera (ver Gasolina, Nitro/press2012). Me pareció una mala decisión de casting, por cierto, que el delgado Pepe Plata interpretara a Wilson Carrera, cuyo peso rebasaba los 120 kilos. A Samanta le había parecido muy divertido que mi personaje estuviera interpretado por el guapo Rafael Roel, quien había sido estrella infantil durante los años ochenta, en la telenovela El mundo de la ilusión (donde interpretaba a un niñito huérfano que se enamora de una niñita rica y de cabellos rubios), y que había triunfado en Hollywood y salía en las revistas de chismes con las actrices más famosas.

—Roel es un tipo muy sencillo, ya lo verás —mentí.

—Lo cierto es que no se parece nada a ti.

Quién iba a pensar que esa película de bajo presupuesto, Gasolina, basada en un libro mío, que Roel y Plata produjeron con su propio dinero, iba a romper los records de taquilla en México y se exhibiría en algunas salas de Estados Unidos, y también en los principales festivales del mundo: Venecia, Cannes, Sundance, etcétera. La crítica francesa y los alemanes la amaron; un artículo del Corriere della Sera dijo que era lo mejor que México había aportado al cine desde el Indio Fernández y el Santo, el enmascarado de plata. Quién iba a pensar además que ese librito no solo me iba a dar un montón de dinero, sino que además me sacaría de la panda de grises escritores mexicanos que pululan hasta por debajo de las piedras, para llevarme directamente a la fama. Lo había escrito después de un divorcio, sin un clavo, vestido con una bata de baño apestosa, tomando sobrecitos de té reciclados. Pero a partir de la publicación en una editorial independiente mi suerte comenzó a cambiar. Lo supe el día que viajando en el metro vi a una chica sentada junto a mí con el libro en las manos, y sonriendo. Llevaba una bufanda de esas que venden afuera de la Facultad de Filosofía y Letras y que tienen el color de un trapo de cocina usado.

—Yo conozco al autor —le dije.

Ella me miró con desconfianza.

—Vale —me dijo.

En la pestaña de la contraportada había una foto mía con el cabello largo y brillante, con una barba pelirroja, dando un puñetazo a la cámara y con una lata de cerveza en la mano. El hombre frente a la chica del metro (a quién ella miraba como a un acosador) tenía el cabello corto y grandes entradas (me estaba quedando calvo), y no llevaba barba ni nada por el estilo. Yo había decidido entrar a una nueva faceta en mi vida y hasta me había comprado la máquina de afeitar Remington con la que siempre soñé en secreto. Así que ella volvió al libro y decidió ignorarme. Me bajé en la estación siguiente contento de que Gasolina hubiera encontrado una vida propia, lejos de mí. Unas semanas más tarde Roel me contactó por teléfono y me dijo que él y Plata habían pensado habían leído el libro y querían hacer una película. Les pareció hilarante, les encantó la persecución en lanchas y el personaje de Wilson Carrera. Echaron un volado y a Plata le tocó interpretarlo, el muy maldito, y a Roel no le quedó de otra más que interpretarme a mí, un personaje mucho menos interesante, pero que a lo mejor tenía su dificultad y eso lo entusiasmaba; siempre había querido interpretar a un escritor, y qué mejor que uno atribulado por su timidez y por la separación de una mujer egoísta e intimidante.

—Está muy bien, Roel —dije sin el menor asomo de emoción.

No había visto ninguna de las películas de Roel y Plata, sabía que ambos habían interpretado en sendos churros norteamericanos al Che Guevara y que habían fracasado, o algo así.

—Pero eso no es todo, Espartaco. . .

—¿No?

—Te vamos a pagar un montón de plata. Queremos que además seas el coguionista.

—Yeah —dije.

No voy a referirme a todas las reuniones que tuvimos en las oficinas de la casa productora, ni el penoso proceso de filmación en el puerto de Acapulco, a donde me invitaron en un par de ocasiones, ni cómo fue que el papel de Sofia Souza (mi segunda ex esposa) terminó por recaer en Catherine Cohn, la famosa actriz. El asunto es que un año después ahí estaba yo en la premier de Gasolina, en una pequeña sala de arte de la colonia Cuauhtémoc, con mi novia, Samanta Schroeder. Las luces de la sala se apagaron y comenzó a sonar el famoso tema de reguetón, “Gasolina”, del rapero puertorriqueño Daddy Yankee (consiguieron los derechos). Cuando Roel apareció en la pantalla con el pelo largo y la barba pelirroja, Samanta emitió un chillido que al principio me asustó pero que después pude interpretar como una carcajada contenida en la oscuridad de la sala.

—¡Eres tú! —volvió a chillar.

—Shhh —dije.

Samanta era una mujer madura de muy anchas caderas, que no fumaba y no bebía, que nunca había probado un trozo de carne, con una hermosa nariz clásica, que había parido dos hijos sin cesáreas, y los había criado grandes y fuertes con base en derivados de la leche, y sin antibióticos, y además en proceso de separación de un sátrapa, decía ella, así que tenía derecho a burlarse de mí.

Cuando terminó la película tuve esta sensación que tengo después de un coito prolongado: me sentí usado. Todo el significado que mi obra Gasolina tenía para mí —la soledad del hombre contemporáneo, la incapacidad del individuo para encontrar su lugar en el universo, todo eso— había quedado reducido a drogas, reguetón, violencia, escenas de sexo (no había una sola en el libro) y persecuciones en lancha. Estaba asqueado. Sabía que Plata y Roel andaban por ahí, en la sala, siendo guapos y exitosos, así que le dije a Samanta que me sentía algo indispuesto.

—Mejor vámonos.

—Okey —me dijo.

Creo que se sentía decepcionada. A pesar de su sabiduría de matrona descendiente de la migración alemana, en el fondo era una niña que soñaba con conocer al niño huerfanito de El mundo de la ilusión, telenovela que ella veía clandestinamente en casa de unos vecinos, pues sus padres, comunistas fanáticos, no la dejaban ver la televisión. Su niñez había sido triste, leyendo Guerra y paz en baratas ediciones mexicanas que sacaba de la biblioteca.

Apuré el paso, en la sala había varios de mis amigos, pero no podía permanecer un momento más ahí, sintiendo como mi obra, mi preciosa obra literaria, había sido ofrecida a las garras afiladas del dios Mammon.

—¡Espartaco! —escuché a mis espaldas.

Era Roel. Tuve que contenerme para no hacer una escena. Me sudaban las muñecas, y sentía las piernas débiles. Me agarré de Samanta, quien afortunadamente era bastante robusta.

—¿Te gustó la película?

Ahí estaba Roel, fresco como una lechuga, con una copa de vino blanco espumoso en la mano (su productora era independiente, no podía costearse aún champaña para una premier). Aunque era de baja estatura, el hijo de puta se veía más guapo que nunca (algo difícil de aceptar para un macho mexicano como yo), vestido con una camisa de color verde, desabrochada del cuello, y un saco sport que se le veía muy bien, ajustado y confortable. Comprendí por qué, a pesar de su tamaño, se podía conseguir mujeres como Catherine Cohn.

—Hola —le dijo a Samanta, y le dio un beso en la mejilla.

Yo sentí cómo se estremeció el hermoso y redondo brazo del cual yo estaba sujeto, como diciendo, ¡el niño huerfanito de El mundo de la ilusión!

—Hola, Rafa. ¿Y Plata, no vino?

—Sí, por ahí anda. ¿Entonces qué? Te gustó la película.

—Muy bien —le dije—. Yo me veía muy bien, aunque claro, no era yo.

Roel rio de una manera encantadora, dejando ver una hermosa y sana dentadura blanca. Yo supe que mi única opción en adelante sería odiarlo en silencio hasta el día de mi muerte, y que mis últimas palabras serían Rafael Roel en lugar de Rosebud.

—A decir verdad —me aventuré a agregar—, me pareció algo exagerada.

La sonrisa de Roel se apagó como una breve visión del Grial que le es negada a los pecadores.

—¿Cómo?

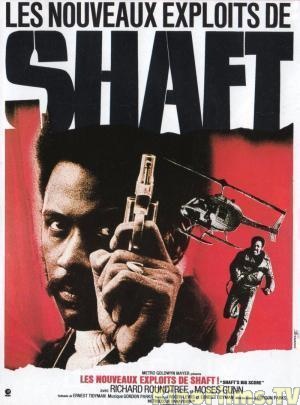

—Los bazucazos desde el helicóptero no ocurrieron realmente. De hecho no había helicópteros —dije, un poco más repuesto, y como diciendo: mira, yo estuve ahí, en esa escena realmente, luchando con una banda de traficantes mientras tú te paseabas por Sunset Boulevard; yo no lo leí en un libro como tú, Roel, chico guapo, hijito de mamá.

—Pensamos que los bazucazos y el helicóptero le darían más realismo.

—Pues pensaste mal, Roel —dije, y me fui, llevándome a Samanta.

—Es tan guapo —me dijo esta después, en la avenida, mientras buscábamos un taxi, pero todos parecían estar ocupados.

—Ni tanto —dije.

—¿Sabías que además es un artista comprometido?

—¿Se va a casar?

—No seas tonto. Está comprometido con todo tipo de causas sociales. Ahora mismo está filmando un documental sobre las mineras canadienses en México.

—¿Qué hay con las mineras canadienses? ¿Están guapas?

—Zonzo. Las compañías mineras. Están destruyendo el ambiente. Contratan a criminales como guardias blancas. Es un problema que nos compete a todos.

Con el coraje que traía encima se me había olvidado que no había que darle ninguna oportunidad a Samanta para que se pusiera hablar de causas sociales, ambientales, derechos humanos y todas esas cosas. Ya me había hecho donar mensualmente dinero a UNICEF, Amnistía Internacional y Greenpeace. Cada mes estas organizaciones tomaban automáticamente de mi cuenta ciertas cantidades; y si bien no era mucho dinero, al menos era algo considerable. Me mandaban a cambio folletos en papel reciclado que yo no leía.

—Por favor, ¿los canadienses? Si no matan ni una mosca —dije.

—¿Qué nos visto los videos donde matan crías de focas a golpes con un remo? —me dijo.

Su voz sonaba conmovida.

Sí, había visto los videos en internet, pero para mí los canadienses eran el epítome del mundo civilizado: seguridad social, progreso económico, buen trato a los emigrantes y un deporte incomprensible que consiste en cepillar el hielo con una escoba.

—La vida en el norte es dura —creo que dije, sin mucha convicción.

Pasaron las semanas, Gasolina, la película, resultó ser un éxito. Se hablaba de ella en todas partes. Según el contrato yo iba a tener un pequeño porcentaje de las ganancias y si en mi cuenta de banco no había millones, al menos pude tomarme un respiro con el alquiler y otras cosas, incluso invité a Samanta y a sus hijos a Huatulco, a un resort donde pasamos unos días, ellos jugando en la playa, Samanta en una tumbona leyendo Guerra y paz, y yo, ¿por qué no admitirlo?, borracho en el bar del hotel. En el resort te daban una pulserita de color naranja y podías pedir todos los tragos que quisieras, y creo que los dos turnos de la barra me miraban con una mezcla de recelo y tal vez lástima. El éxito me había llegado tarde, después de una vida de privaciones, y bueno, nada más recordar los bazucazos y los helicópteros me sentía traicionado en lo más profundo de mi ser. Me sentía viejo, enfermo. Mirar a las crías de Samanta y del sátrapa, tan rozagantes, correr por la arena y meterse con torpeza en el mar, me hacía tener toda clase de detalladas fantasías sobre mi propia extinción. Samanta, pletórica en su traje de baño, maternal, sexual, con las mejillas coloradas como una campesina alemana de la Panonia oriental que se acaba de tomar un litro de leche bronca, después de bailar sobre un tablado la danza de la cosecha, no ayudaba para nada a que yo me sintiera mejor.

La última noche en el resort, mientras me bañaba para bajar a cenar con Samanta y los chicos, sonó el teléfono. Yo estaba en la tina, cociéndome a fuego lento como un pollo y lo dejé timbrar. La segunda vez que sonó pensé que se trataba de una emergencia, a lo mejor Samanta se había asfixiado con un trozo de falafel. Busqué una toalla y salí chorreando agua, mojando la alfombra, y contesté:

—Diga.

—Espartaco, viejo, ¿cómo andas? ¿Por qué es tan difícil comunicarse contigo ahora que eres famoso?

Reconocí la voz de Arnoldo Alanís, el director literario de la Súper Editora Transnacional, la misma que había rechazado todos mis manuscritos en los últimos diez años.

—¿Arnoldo?

—El mismo, viejo.

—¿Cómo me encontraste?

—Pregunté aquí y allá. Hasta pensé que te habías suicidado, viejo.

—Aún no.

—Vale, oye, vamos a vernos, ¿puedes en la semana? ¿Qué te parece el miércoles en el Bar Olimpo?

El Bar Olimpo era un alto bodegón adornado con motivos taurinos y de futbol. Justo encima de nosotros colgaba la cabeza de un majestuoso toro muerto décadas atrpas, con una placa que decía: “Chicharito”. La especialidad era la tortilla española, y las tortas de pavo.

—Muy buen, libro, viejo, me encantó —dijo Alanís en cuanto me senté en la mesa y pedí un whisky doble con hielos—. Y además es actual, el problema del narcotráfico, la violencia, el consumo de drogas…

—Gracias —dije.

—Sobre todo la parte de los bazucazos en el helicóptero.

—Pero eso no aparece en el libro.

—Ah, ¿no?

—No.

—Eso puede ser un problema —dijo, y se llevó la mano al mentón.

Saludó a unos escritores que en ese momento entraron al bar y se apoyaron en la barra, supongo que para ver de cerca un partido de futbol que estaba por comenzar: eran J.M. Esquinca y Bernardo Servín. Definitivamente yo ya me encontraba en el Bar Olimpo.

—Espartaco —anunció finalmente Alanís—, la Súper Editora Transnacional te quiere tener entre sus autores. Y te quiere ya.

—Me parece muy bien, Arnoldo, porque tengo muchos manuscritos…

—Pero hay un problema.

—Dispara.

—La Súper Editorial Transnacional quiere Gasolina.

—Pero Gasolina ya tiene editorial —dije, pensando en mis editores independientes: una pareja que había hipotecado la casa para fundar la editorial y, entre otras cosas, publicarme a mí, al autor que nadie había querido publicar antes.

Pero Alanís ya no me escuchaba, perdido en los planes que la Súper Editora Transnacional tenía para mí: Daniel Espartaco Sánchez.

—Pero claro, Gasolina es demasiado corta, ¿crees que puedas ponerle lo de los bazucazos y los helicópteros? Vamos a tener que agregarles unas cien páginas más, ya sabes, para que venda.

—¿Vamos?

—Y hemos pensado que tal vez puedas escribir una segunda parte, algo así como Gasolina II, y luego Gasolina III. Le llamaremos a todo Alto Octanaje: la trilogía. Así lo hacen los suecos. Podemos vender los tres tomos en una caja. ¿Tú crees que a Roel y a Plata les interese filmar los otros dos libros?

—Necesitaría hablar con ellos.

—Súper dúper, viejo.

Ni tardo ni perezoso, Alanís sacó de su maletín un manojo de hojas y su estilográfica Mont Blanc. Yo pensé en mis amigos, los editores independientes, en lo mucho que se afanaban cada mes para pagar la hipoteca.

—¡Gol! —gritaron todos en el establecimiento.

Esquinca y Servín chocaron sus copas en la barra y me miraron, como queriendo reconocerme. Seguro habían visto mi foto en los periódicos. Me encontraba, por fin, en el Bar Olimpo, y me dio hambre. Pedí una tortilla española y otro whisky, pero antes tomé la estilográfica de Alanís y firmé el contrato por tres libros para la Súper Editora Trasnacional.

Fin del fragmento

Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).