Para el lector español, al menos, el poeta boliviano Jaime Saenz (La Paz, 1921-1986) era hasta hoy un desconocido. El volumen primero de su obra completa, que ahora nos llega, contiene seis poemarios que fueron editados en su ciudad natal: El escalpelo (1955), Aniversario de una visión (1960), Visitante profundo (1964), Muerte por el tacto (1967), El frío (1967) y Recorrer esta distancia (1973). El libro supone una novedad absoluta y una sorpresa enriquecedora, pues al leerlo nos encontramos con que integraba nuestra ascendencia literaria sin saberlo. En cada una de sus páginas se produce algo más que una recuperación: no nos viene de lejos, sino que brota en la memoria como si la hubiera habitado siempre. Más que recuperarlo, se diría que lo desenterramos desde el fondo más vivo de nuestras lecturas. Poco importa que pertenezca a una tradición determinada o que no haya sido inventariado oportunamente: su actualidad no es circunstancial, de ayer o de hoy, sino que late en su propia contextura, dependiente sólo de la percepción lectora, no del encaje generacional o la ocasión histórica.

Pero, según leemos en la solapa del libro, sí ha sido clasificado, y en uno de esos apartados que por comodidad se denominan márgenes y son marginados: el hermetismo. La poesía de Jaime Saenz se busca su propio universo en el espacio verbal común y discurre con estricta independencia, condición indispensable para que el hermetismo —o la explicitud, o el coloquialismo, o la meditación— deje de ser una escuela más y se comprometa con su deriva personal y única. El lector, solo como nunca ante estas páginas, debe ser también independiente y renunciar a la ayuda de rasgos identificadores acuñados de una vez para siempre. El mismo poeta adopta una actitud de sombra sin contorno que maneja los resortes para que sus palabras vean la luz: “De lo desconocido vivo” (p. 122). Jaime Saenz, un extraño antes de que tuviéramos este libro entre las manos, es mucho más desconocido para nosotros cuando hemos asimilado su poesía como una revelación que debíamos encontrar y por fin hemos encontrado.

El poeta parte de lo que no conoce pero sabe perfectamente hacia dónde se orienta el conocer: se diría que trabaja bajo tierra, catalizando las funciones oscuras de las raíces para que sus palabras al aire exciten la yema terminal de nuestro conocimiento. “Los misterios del cristal de tumba son indescifrables”, dice (p. 55), familiarizado como está con ese interior habitado por los muertos pero también por una vitalidad objetual deseosa de manifestarse. La muerte aparece en estas páginas como un estado de latencia vibrante del que sólo las palabras pueden dar testimonio. El seno de la muerte suena como un corazón inagotable que mantiene en pie lo verdaderamente duradero de la vida. Y dentro de ese motor subyacente se diría que entre los muertos y las cosas se establece una comunidad de naturaleza inestable: lo compacto de su definición lógica no les impide segregar su propio metabolismo expresivo. Dentro de lo muerto, en el núcleo de la cosa, parece haberse refugiado esta voz irreconciliable con el griterío externo de un mundo donde el diluvio de textos impuestamente claros ahoga la palabra esclarecedora.

Se trata, además, de una poesía amorosa: “Deseo detenerme en lo que habitas y habita en ti —y también en mí, / y percibir la forma, angosta y alargada de la muerte, en la sustancia húmeda y dura del cristal que le sirve de vivienda” (p. 108). Esa familiaridad con las cosas amantes y con los cosificados seres que hemos amado y han muerto, nos transmite la extraña seguridad de que el amor no se ha interrumpido, pues seguimos amando de esta manera desoladora pero no desesperada: “oscuro, muy oscuro deberá de ser el tono, si se quiere hacer desencadenar lo que el amor oculta” (p. 106). La oscuridad libera energías fervientes sin las que el amor quedaría pregonado pero no dicho, consabido pero no consagrado. El mundo más objetivo es así a la vez el más emocionante: lo ajeno del objeto está amasado con la intimidad amorosa. Quien ha desaparecido (Aniversario de una visión es una elegía impresionante) no deja de estar presente en la inmensidad del mundo que se extiende desde cada palabra hasta cada instante vivido y muerto a la vez “en lo profundo de tus ojos, donde echo de menos lo profundo de tus ojos” (p. 198).

Hoy más que nunca, puesto que nunca como hoy el griterío seudocomunicativo ha amenazado tanto a nuestra mente, es necesaria esta profundidad hermética a causa de su empeño creador insobornable y no de una estrategia simplemente escamoteadora. Un rigor tan sigiloso nos remite, sin pretenderlo, a los clásicos, pues en ellos ha estado siempre este intento de darle voz a un mundo que no se limita a sus rasgos visibles ni a sus imágenes codificadas. “Parece que estamos leyendo, no la poesía de un poeta acerca de las cosas, sino la poesía de las cosas mismas”, dice George Santayana a propósito de Lucrecio. Quizá las cosas, consideradas desde dentro de sí mismas, no pertenezcan a un orden de realidad ajeno al de la conciencia si se las mira con “ese mirar del humano, con que el humano suele mirar el mirar del animal que mira las cosas” (p. 196).

Escrita generalmente en versículos o en párrafos versiculares, la poesía de Jaime Saenz apenas cambia de registro del primero al último de los libros que aquí se nos ofrecen, y sin embargo el filón desde donde parte se manifiesta a cada paso inagotable. La voz, que participa del aliento de las cosas, no surge de los seres concretos, sino del momento cordial en que fueron creados; por eso habla ex abundantia cordis, pues el manifestarse de la existencia desde la nada no puede agotarse nunca. El hervidero expresivo de lo más oscuro aparece ante los ojos del lector como una erupción delatora de un núcleo siempre renovado. Así nos llega reciente y ancestral, invitándonos a la relectura, al reencuentro, pues nunca acabaremos de conocer, aunque siempre estará en nosotros para ser conocido, aquel fenómeno que el Virgilio de Hermann Broch define como “lo que sabe el cristal sobre sí mismo”. ~

Žižek sobre el 68

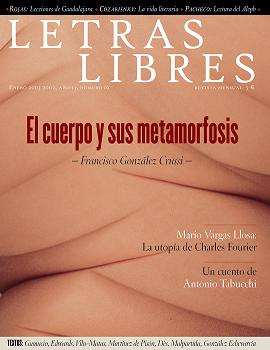

Como queriéndose sumar a la conversación que ofrece el número más reciente de Letras Libres sobre el 68, a continuación dos fragmentos (con una entrecortada traducción) de la entrevista que…

Carreño 3.0

Las buenas costumbres son un lubricante imprescindible para evitar las fricciones sociales.

Dexter: la monstruosidad expandida

PRIMERA VUELTA DE TUERCA En las teleseries norteamericanas de los últimos años se ha impuesto la figura del hermeneuta. Las pantallas y los encefalogramas que estudia House; la propia espalda…

Elecciones y violencia

¿Cuál es la motivación del crimen organizado para intervenir en los procesos electorales? ¿Cuáles son las consecuencias de tales acciones?

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES