Fuimos a un bar de Barcelona a beber absenta, pero luego esto nos pareció muy temerario o muy turístico y la noche transcurrió como siempre: nos gritamos cosas inaudibles al oído hasta que la ginebra y el humo nos pesaron en los párpados.

Salimos a eso de las cuatro de la mañana. En la puerta nos dijo una camarera: “caminen sin hacer ruido: los vecinos odian a nuestros clientes y les tiran huevos y tomates”. Avanzamos con la lentitud de quienes se creen mimos y sólo revelan que están muy borrachos. Un aire cargado de humedad nos acompañó por las calles del Raval hasta una esquina donde encontramos doce cuerpos desnudos. Reposaban en el asfalto, en la postura de las sirenas en tierra. ¿También la ginebra producía las visiones de la absenta? Alguien lanzó un grito y un tomate cayó de un tercer piso.

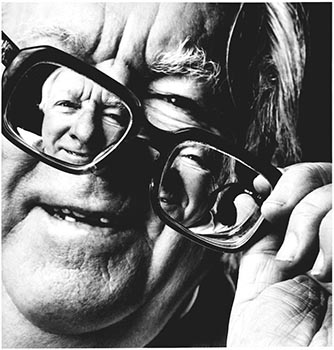

Acto seguido, uno de nosotros pronunció la frase que vuelve normales las cosas raras: “los van a fotografiar”. Un gordo de boina daba indicaciones; llevaba una cámara pequeña, de tripulante del Bus Turistic. Esto hacía lógica la escena. Y no sólo eso: el gordo era reconocible. “¡Es Tunick!”, gritó otro de nosotros. Un huevo cayó a nuestros pies.

La especie humana ha encontrado prodigiosas formas de dar rodeos. Normalmente, para ver un cuerpo desnudo hay que empezar ofreciendo un capuchino y superar jugadas de supremo ajedrez. Quizá lo más notable del arte del desnudo consista en transformar el fin en un principio, el cuerpo en equivalente del capuchino inicial. Las mismas personas que se ofenden si una “insinuación” compromete la estabilidad de sus ropas, se sienten liberadas al desvestirse en nombre de una acción artística, junto a las palomas del municipio.

A la madrugada siguiente, Spencer Tunick reunió siete mil cuerpos en la Plaza de España. La cifra dice poco en un país donde un millón de personas se manifiestan contra la guerra, visitan el Salón del Cómic o asisten a la misa del Papa. De cualquier forma, el principio estadístico determina la imaginación del fotógrafo. Tunick trabaja a contrapelo de una cultura obsesionada en individualizar los cuerpos y las mentes. Esto lleva a una pregunta cardinal: ¿qué clase de materia prima ofrece el nudismo demográfico? La verdad sea dicha, los humanos en multitud resultan menos vistosos que los búfalos en estampida o las formaciones de patos migratorios. Al menos esto piensa el solitario que lee a Kant o el amigo de las especies que ve Discovery Channel. Tunick se ha propuesto revertir este condicionamiento social y para ello utiliza los cuerpos como un alfabeto inerte y aleatorio. Vistos en la perspectiva correcta, un millar de humanos doblados parece una playa de piedras pulidas por un océano radiactivo. Lo más singular de esta celebración de los frutos sin cáscara es que el fotógrafo use ropa. Esto marca un límite y revela que hay una coordinación externa: los cuerpos se liberan de la ropa y la costumbre pero no de la obligación de girar siguiendo el índice del artista.

Lo que vimos en el barrio del Raval era una avanzadilla de la acción definitiva; por unos segundos, tuvo la gracia de lo inesperado. “Nunca había estado con seis mujeres desnudas”, reconoció uno de nosotros. Un tomate cayó en castigo de este comentario. Luego se hizo un silencio introspectivo en el que cada quien restó el número de mujeres desnudas que había visto juntas.

Lo más poético del momento eran los huevos y los tomates que caían como ecos de nuestras palabras. Pero no calificaban como acción plástica porque no estaban planeados ni subvencionados. Ignoro si alguien incurrió en la vulgaridad de suponer que los cuerpos podían hacer otra cosa que ser fotografiados. En todo caso, nadie externó semejante trasgresión estética. Por un billar de asociaciones, pensé en la misión social de los albañiles. En España, el uso público de la lujuria depende de los paletas, como se les dice a los trabajadores de la construcción. No importa qué tan cansados o encalados estén: toda mujer los pone calientes. A veces lanzan gritos de ingenio o elaborados piropos andaluces, otras son soeces y ruines; algunos silban como canoros pájaros en celo, otros se tocan con untuosa bestialidad. En ningún caso pueden guardar silencio. Nada los salva de expresar su priapismo primigenio, como si obedecieran una condena atávica e insalvable. Quizá su lujuria sin fin sea una forma del ultraje y se trate de mártires sometidos a la doble exigencia vertical de edificar en estado de erección.

El cortejo de los paletas es un performance sin otra consecuencia que celebrar las obviedades del cuerpo femenino que no pueden ser dichas por el arte. Es posible que esos libertinos de la palabra y la mirada lleven vidas monacales, tan austeras en el lecho como en los andamios, aislados incluso de sí mismos por la segunda piel de la cal y la pintura.

Al pasar por una construcción, las mujeres padecen o disfrutan o pasan con indiferencia ante el fuego de la secta cachonda. El contacto dura segundos de primitivismo. Luego, el objeto del deseo prosigue su camino hacia el mundo donde los senos sirven para promover cremas o coches.

Tal vez llegará el día en que los paletas, custodios sociales del instinto básico, se desnuden en la Plaza de España para oír la tumultuosa respuesta a sus plegarias de soledad y lujuria. Para entonces, Spencer Tunick estará en otra plaza, fotografiando cuerpos como plancton.

Pensé esto ante los doce desnudos en la calle del Raval. “¡Corte!”, gritó un asistente del fotógrafo. De algún sitio elevado, la imaginativa realidad dejó caer un huevo. –

es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).