Retrocedamos a un mundo tan antiguo que la ciencia no llega a él y la que dice que llega no nos convence, pues sus tesis y conjeturas nos parecen tan aleatorias y evanescentes como la fantasía y la ficción.

Se diría que el tiempo no existe todavía. Todas las referencias que puntúan su trayectoria aún no han aparecido y quienes viven inmersos en él carecen de la conciencia del transcurrir, del pasado y del futuro, e incluso de la muerte, a tal extremo se hallan prisioneros de un continuo presente que les impide ver el antes y el después. El presente los absorbe de tal manera en su afán de sobrevivir en esa inconmensurable inmensidad que los circunda que solo el ahora, el instante mismo en que se está, consume su existencia. El hombre ya no es un animal pero resultaría exagerado llamarlo humano todavía. Está erecto sobre sus extremidades traseras y ha comenzado a emitir sonidos, gruñidos, silbidos, aullidos, acompañados de una gesticulación y unas muecas que son las bases elementales de una comunicación con la horda de la que forma parte y que ha surgido gracias a ese instinto animal que, por el momento, le enseña lo más importante que necesita saber: qué es imprescindible para poder sobrevivir a la miríada de amenazas y peligros que lo rodean en ese mundo donde todo –la fiera, el rayo, el agua, la sequía, la serpiente, el insecto, la noche, el hambre, la enfermedad y otros bípedos como él– parece conjurado para exterminarlo.

El instinto de supervivencia lo ha hecho integrarse a la horda con la que puede defenderse mejor que librado a su propia suerte. Pero esa horda no es una sociedad, está más cerca de la manada, la jauría, el enjambre o la piara que de lo que, al cabo de los siglos, llamaremos una comunidad humana.

Desnudos o, si la inclemencia del tiempo lo exige, envueltos en pellejos, esos raleados protohombres están en perpetuo movimiento, entregados a la caza y la recolección, que los llevan a desplazarse continuamente en busca de parajes no hollados donde sea posible encontrar el sustento que arrebatan al mundo natural sin reemplazarlo, como hacen los animales, vasta colectividad de la que aún forman parte, de la que apenas están comenzando a desgajarse.

Coexistir no es todavía convivir. Este último verbo presupone un elaborado sistema de comunicación, un designio colectivo, compartido y cimentado en denominadores comunes, como lenguaje, creencias, ritos, adornos y costumbres. Nada de eso existe todavía: solo ese quién vive, esa pulsación prelógica, ese sobresalto de la sangre que ha llevado a esos semianimales sin cola que empuñan pedruscos o garrotes debido a su falta de garras, colmillos, veneno, cuernos y demás recursos defensivos y ofensivos de que disponen los otros seres vivientes, a andar, cazar y dormir juntos para así protegerse mejor y sentir menos miedo.

Porque, sin duda, la experiencia cotidiana ha hecho que de todos los sentimientos, deseos, instintos, pasiones aún dormidos en su ser, el que primero se desarrollara en él, en ese su despertar a la existencia, haya sido el miedo.

El pánico a lo desconocido que es, de hecho, todo lo que está a su alrededor, el porqué de la oscuridad y el porqué de la luz, y si aquellos astros que flotan allá arriba, en el firmamento, son bestias aladas y mortíferas que de pronto caerán vertiginosamente sobre él a fin de devorarlo. ¿Qué peligros esconde la boca negra de esa caverna donde quisiera guarecerse para escapar del aguacero, o las aguas profundas de esa laguna a la que se ha inclinado a beber o el bosque en el que se interna en pos de refugio y alimento? El mundo está lleno de sorpresas y para él casi todas las sorpresas son mortíferas: la picadura del crótalo que se ha acercado sinuosamente a sus pies reptando entre la hierba, el rayo que ilumina la tempestad e incendia los árboles o la tierra que de pronto se echa a temblar y se cuartea y raja en hendiduras que roncan y quieren tragárselo. La desconfianza, la inseguridad, el recelo hacia todo y hacia todos es su estado natural y crónico, algo de lo que solo lo dispensan, por brevísimos intervalos, esos instintos que satisface cuando duerme, fornica, traga o defeca. ¿Ya sueña o todavía no? Si ya lo hace, sus sueños deben ser tan pedestres y ferales como lo es su vida, una duplicación de su constante trajín para asegurarse el alimento y matar antes de que lo maten.

Los antropólogos dicen que, después de alimentarse, adornarse es la necesidad más urgente en el primitivo. Adornarse, en ese estadio de la evolución humana, es otra manera de defenderse, un santo y seña, un conjuro, un hechizo, una magia para ahuyentar al enemigo visible o invisible y contrarrestar sus poderes, para sentirse parte de la tribu, para darse valor y vacunarse contra el miedo cerval que lo acompaña como su sombra día y noche.

El paso decisivo en el proceso de desanimalización del ser humano, su verdadera partida de nacimiento, es la aparición del lenguaje. Aunque decir “aparición” es falaz, pues reduce a una suerte de hecho súbito, de instante milagroso, un proceso que debió tomar siglos. Pero no hay duda de que cuando, en esas agrupaciones tribales primitivas, los gestos, gruñidos y ademanes fueron siendo sustituidos por sonidos inteligibles, vocablos que expresaban imágenes que a su vez reflejaban objetos, estados de ánimo, emociones, sentimientos, se franqueó una frontera, un abismo insalvable entre el ser humano y el animal. La inteligencia ha comenzado a reemplazar al instinto como el principal instrumento para entender y conocer el mundo y a los demás y ha dotado al ser humano de un poder que irá dándole un dominio inimaginable sobre lo existente. El lenguaje es abstracción, un proceso mental complejo que clasifica y define lo que existe dotándolo de nombres, que, a su vez, se descomponen en sonidos –letras, sílabas, vocablos– que, al ser percibidos por el oyente, inmediatamente reconstruyen en su conciencia aquella imagen suscitada por la música de las palabras. Con el lenguaje el hombre es ya un ser humano y la horda primitiva comienza a ser una sociedad, una comunidad de gentes que, por ser hablantes, son pensantes.

Estamos a las puertas de la civilización pero aún no dentro de ella. Los seres humanos hablan, se comunican, y esa complicidad recóndita que el lenguaje establece entre ellos multiplica su fuerza, es decir, su capacidad de defenderse y de hacer daño. Pero a mí me cuesta todavía hablar de una civilización en marcha frente al espectáculo de esos hombres y mujeres semidesnudos, tatuados y claveteados, llenos de amuletos, que siembran el bosque de trampas y envenenan sus flechas para diezmar a otras tribus y sacrificar a los hombres y mujeres que las pueblan a sus bárbaras divinidades o comérselos a fin de apropiarse de su inteligencia, sus artes mágicas y su poderío.

Para mí, la idea del despuntar de la civilización se identifica más bien con la ceremonia que tiene lugar en la caverna o el claro de bosque en donde vemos, acuclillados o sentados en ronda, en torno a una fogata que espanta a los insectos y a los malos espíritus, a los hombres y mujeres de la tribu, atentos, absortos, suspensos, en ese estado que no es exagerado llamar de trance religioso, soñando despiertos, al conjuro de las palabras que escuchan y que salen de la boca de un hombre o una mujer a quien sería justo, aunque insuficiente, llamar brujo, chamán, curandero, pues aunque también sea algo de eso, es nada más y nada menos que alguien que también sueña y comunica sus sueños a los demás para que sueñen al unísono con él o ella: un contador de historias.

Quienes están allí, mientras, embrujados por lo que escuchan, dejan volar su imaginación y salen de sus precarias existencias y viven otra vida –una vida de a mentiras, que construyen en silenciosa complicidad con el hombre o la mujer que, en el centro del escenario, fabula en voz alta–, realizan, sin advertirlo, el quehacer más privativamente humano, el que define de manera más genuina y excluyente esa naturaleza humana en ese entonces todavía en formación: salir de sí mismo y de la vida tal como es mediante un movimiento de la fantasía para vivir por unos minutos o unas horas en sucedáneo de la realidad real, esa que no escogemos, la que nos es impuesta fatalmente por la razón del nacimiento y las circunstancias, una vida que tarde o temprano sentimos como una servidumbre y una prisión de la que quisiéramos escapar. Quienes están allí, escuchando al contador, arrullados por las imágenes que vierten sobre ellos sus palabras, ya antes, en la soledad e intimidad, habían perpetrado, por instantes o ráfagas, esos exorcismos y abjuraciones a la vida real, fantaseando y soñando. Pero convertir aquello en una actividad colectiva, socializarla, institucionalizarla, es un paso trascendental en el proceso de humanización del primitivo, en la puesta

en marcha o arranque de su vida espiritual, del nacimiento de la cultura, del largo camino de la civilización.

Inventar historias y contarlas a otros con tanta elocuencia como para que estos las hagan suyas, las incorporen a su memoria –y por lo tanto a sus vidas– es ante todo una manera discreta, en apariencia inofensiva, de insubordinarse contra la realidad real. ¿Para qué oponerle, añadirle, esa realidad ficticia, de a mentiras, si ella nos colmara? Se trata de un entretenimiento, qué duda cabe, acaso del único que existe para esos ancestros de vidas animalizadas por la rutina que es la búsqueda del sustento cotidiano y la lucha por la supervivencia. Pero imaginar otra vida y compartir ese sueño con otros no es nunca, en el fondo, una diversión inocente. Porque ella atiza la imaginación y dispara los deseos de una manera tal que hace crecer la brecha entre lo que somos y lo que nos gustaría ser, entre lo que nos es dado y lo deseado y anhelado que es siempre mucho más. De ese desajuste, de ese abismo entre la verdad de nuestras vidas vividas y aquella que somos capaces de fantasear y vivir de a mentiras, brota ese otro rasgo esencial de lo humano que es la inconformidad, la insatisfacción, la rebeldía, la temeridad de desacatar la vida tal como es y la voluntad de luchar por transformarla, para que se acerque a aquella que erigimos al compás de nuestras fantasías.

Cuando surgen los contadores de historias en la humana tribu –y ellos aparecen siempre, sin excepciones, en esas comunidades primitivas que evolucionarán luego en culturas y civilizaciones– aquella ha empezado ya inevitablemente a progresar –a superar obstáculos, a enriquecer sus conocimientos y sus técnicas– espoleada, sin saberlo, por esos oficiantes hechiceros que pueblan sus tardes o noches vacías con historias inventadas.

¿Cómo eran estos primeros contadores de historias, anónimos, remotos, tan antiguos casi como los lenguajes que ayudaron a forjar y les permitieron la existencia? ¿Qué historias contaban estos prehistóricos colegas, embriones o piedras miliares de los futuros novelistas? ¿Y qué significaban para las vidas de esos hombres y mujeres de la aurora de la historia aquellos primeros cuentos y relatos que desde entonces fueron creando, junto y dentro de la vida real, otra vida paralela, invisible, de mentiras, de palabras, pero rica, diversa e intensa, y, aunque siempre de modo difícil de cuantificar, enredada y fundida con la otra, la de verdad, la que ella, de manera sutil y misteriosa, impregna, contagia e inficiona, corrigiéndola, orientándola, coloreándola, complementándola y contradiciéndola?

Desde el mes de agosto de 1958 y gracias a una experiencia que viví sin sospechar entonces la importancia que tendría en mi vida, me he hecho muchas veces esas preguntas y he imaginado las posibles respuestas, y hasta he escrito una novela que me absorbió enteramente por dos años, El hablador, que es una imaginaria averiguación de esos albores de la civilización cuando aparecieron, con los contadores de historias, los gérmenes de lo que, pasado el tiempo y con la aparición de la escritura, llamaríamos la literatura.

Ocurrió en una amplia cabaña de Yarinacocha –el lago de Yarina– en los alrededores de Pucallpa, en la Amazonía peruana, en agosto de 1958.

Yo formaba parte de una pequeña expedición que habían organizado la Universidad de San Marcos y el Instituto Lingüístico de Verano para un antropólogo mexicano de origen español, el doctor Juan Comas, que quería visitar las tribus del Alto Marañón. La expedición partiría al día siguiente de Yarinacocha donde tenía su central de operaciones el Instituto Lingüístico de Verano, cuyo fundador, Guillermo Townsend, un amigo y biógrafo de Lázaro Cárdenas, estuvo allí aquella noche con nosotros. La reunión tuvo lugar después de una temprana cena. Recuerdo que varios lingüistas –eran lingüistas y misioneros a la vez, pues el instituto, al mismo tiempo que aprendía las lenguas aborígenes y elaboraba gramáticas y vocabularios de ellas, tenía como designio la traducción de la Biblia a esas lenguas– nos hicieron exposiciones sobre las comunidades aguarunas, huambisas y zarpas que visitaríamos en el viaje. Pero todo eso se me ha ido confundiendo y borrando en la memoria de aquella noche, porque, para mí, lo emocionante e inolvidable de la sesión ocurrió al final, cuando tomaron la palabra los esposos Wayne y Betty Snell. Jóvenes todavía, esta pareja de lingüistas había pasado ya varios años –él desde 1951 y ella desde 1952– conviviendo con una pequeña comunidad machiguenga, en la región limitada por los ríos Urubamba, Paucartambo y Mishagua, que, hasta la llegada de ellos a ese paraje, había vivido sin contacto alguno con la “civilización”.

Betty y Wayne Snell nos explicaron la cuidadosa estrategia que habían desarrollado para vencer la desconfianza de los machiguengas –desnudándose para acercarse a sus cabañas y dejándoles regalos, por ejemplo, y luego retirándose para que supieran que venían en son de paz– hasta ser aceptados y alojados por ellos. También, los difíciles primeros tiempos de convivencia en el nuevo hábitat, y su entusiasmo al ir poco a poco aprendiendo las costumbres y ritos de sus huéspedes y familiarizándose con el idioma machiguenga.

Pero lo que mi memoria conserva como más vívido y apasionante de aquella noche, un recuerdo que nunca más se eclipsaría y, más bien, con el tiempo, recobraría cada vez su fosforescencia contagiosa, fue aquello que, en un momento dado, nos contó Wayne Snell. Estaba solo con los machiguengas porque Betty había salido de viaje, tal vez a la central de Yarinacocha. Advirtió, de pronto, que cundía una agitación inusitada en la comunidad. ¿Qué ocurría? ¿Por qué estaban todos, hombres y mujeres, chicos y viejos, tan exaltados? Le explicaron que iba a llegar “el hablador”. (Wayne Snell pronunció una palabra en machiguenga y dijo que el equivalente podría ser eso, “hablador”.) Los machiguengas lo invitaron a escucharlo, junto con ellos. Este es el momento de su historia que a mí me quitaría el sueño muchas noches, que cientos de veces retrotraería para volverlo a oír e imaginármelo, que sometería a un escrutinio enfermizo, al que, con solo cerrar los ojos, imaginaría los meses y años futuros de mil maneras diferentes. Wayne Snell no tenía un buen recuerdo de aquella noche entera –sí, entera– que pasó, sentado en la tierra, en un claro del bosque, rodeado de todos los machiguengas de la comunidad, escuchando al hablador. Lo que él recordaba sobre todo era la unción, el fervor, con que todos lo escuchaban, la avidez con que bebían sus palabras y cuánto se alegraban, reían, emocionaban o entristecían con lo que contaba. Pero ¿qué era lo que el hablador les contaba? Wayne Snell ya sabía la lengua pero no comprendía todo lo que aquél decía. Sí lo bastante para entender que aquel monólogo era un verdadero popurrí u olla podrida de cosas disímiles: anécdotas de sus viajes por la selva, y de las familias y aldeas que visitaba, chismografías y noticias de aquellos otros machiguengas dispersos por la inmensidad de las selvas amazónicas, mitos, leyendas, habladurías, seguramente invenciones suyas o ajenas, todo mezclado, enredado, confundido, lo que no parecía molestar en absoluto a sus oyentes, que vivieron aquella larga noche –a diferencia de Wayne Snell, a quien le dolían todos los huesos y los músculos por la

incómoda postura, pero no se atrevía a partir para no herir la susceptibilidad de los demás oyentes– en estado de incandescencia espiritual. Luego, cuando el hablador partió, en toda la comunidad siguieron rememorando su venida muchos días, recordando y repitiendo lo que aquél les contaba.

Como me ha ocurrido con casi todas las experiencias vividas que luego se han convertido en materia prima de mis novelas u obras de teatro, aquello que oí, esa noche de agosto de 1958, en un búngalo a orillas de Yarinacocha, a los esposos Snell, quedó primero firmemente almacenado en mi memoria, y en los meses y años siguientes, en Madrid, mientras escribía mi primera novela, y en París, cuando escribía la segunda, y en Lima o Londres o Estados Unidos mientras fabulaba la tercera y la cuarta, o en Barcelona, Brasil, Lima de nuevo, mientras seguía escribiendo otras historias y pasaban los años, aquel recuerdo volvía una y otra vez, siempre con más fuerza y urgencia, y, desde algún momento que no sabría precisar, acompañado ya de la intención de escribir alguna vez una novela a partir de aquellas imágenes que me dejaron en la memoria los esposos Snell en mi primer viaje a la Amazonía.

Muchas veces no sé por qué ciertas cosas vividas se me convierten en estímulos tan poderosos –casi en exigencias fatídicas, inexcusables– para inventar a partir de ellas historias ficticias. Pero en el caso de “el hablador” machiguenga sí creo saber por qué la imagen de esa pequeña comunidad de hombres y mujeres recién salidos, o solo en trance de empezar a salir, de la prehistoria, excitada y hechizada a lo largo de toda una noche por los cuentos de ese contador ambulante, me conmovía tanto. Porque aquel hombre que recorría las selvas yendo y viniendo entre las familias y aldeas machiguengas era el sobreviviente de un mundo antiquísimo, un embajador de los más remotos ancestros, y una prueba palpable de que allí, ya entonces, en ese fondo vertiginosamente alejado de la historia humana, antes todavía de que empezara la historia, ya había seres humanos que practicaban lo que yo pretendía hacer con mi vida –dedicarla a inventar y contar historias– y, además, sobre todo, porque allí, en esos albores del destino humano, aquel hablador y su relación tan entrañable con su comunidad eran la prueba tangible de la importantísima función que cumplía la ficción –esa vida de mentiras soñada e inventada de los contadores de cuentos– en una comunidad tan primitiva y separada de la llamada “civilización”. No había duda: aquello iba mucho más lejos de la mera diversión, aunque, por supuesto, escuchar al hablador fuera para los machiguengas la diversión suprema, un espectáculo que los embelesaba y hacía vivir, mientras lo escuchaban, una vida más rica y diversa que sus pedestres vidas cotidianas. Gracias a sus habladores, que eran como un sistema sanguíneo que llevaba y traía historias que les concernían a todos, los machiguengas, pulverizados en una vasta región en comunidades minúsculas casi sin contacto entre sí, tenían conciencia de pertenecer a una misma cultura, a un mismo pueblo, y conservaban vivos, gracias a aquellas narraciones, un pasado, una historia, una mitología, una tradición, pues, por el testimonio de Wayne Snell, era clarísimo que de todo esto estaba compuesto –como en una manta de retazos– el discurso del hablador machiguenga.

Solo en 1985 me puse a trabajar sistemáticamente en El hablador. Para entonces había leído y anotado todos los artículos y trabajos etnológicos, folclóricos y sociológicos a los que había podido echar mano sobre los machiguengas. Pero solo entonces lo hice a tiempo completo, pasando muchas horas en bibliotecas y consultando a antropólogos o misioneros dominicanos (que han tenido y tienen aún misiones en territorio machiguenga). Además, cuando terminé una primera versión de la novela, hice un viaje a la Amazonía, con Vicente y Lorenzo de Szyszlo y el antropólogo Luis Román que llevaban algún tiempo haciendo trabajo social y de investigación en comunidades machiguengas del alto y medio Urubamba y afluentes. Visité algunas de ellas y pude conversar con los nativos así como con criollos y misioneros de la zona. Antes, en 1981, con ayuda del Instituto Lingüístico de Verano, había visitado las primeras aldeas machiguengas de la historia: Nueva Luz y Nuevo Mundo, donde, con alegría, me encontré con los esposos Snell, a quienes no había vuelto a ver desde aquella noche de 1958. Recuerdo todavía la cara de estupefacción de ambos cuando, en Nueva Luz, tomando una infusión de yerbaluisa y mientras los izangos me devoraban los tobillos, les dije que lo que les había oído contar veintitrés años atrás sobre los machiguengas, y más precisamente sobre el hablador, me había acompañado todo este tiempo y que estaba decidido a escribir una novela inspirada en ese personaje de su historia. Los Snell no podían creer lo que yo les decía. Ya tenían una edición de la Biblia en machiguenga, que me mostraron, y ambos habían publicado trabajos lingüísticos, gramaticales y vocabularios sobre esa comunidad que ahora –en 1981– veían, felices, agruparse en localidades, desarrollar actividades agrícolas y elegir “caciques”, autoridades, algo que antes no habían tenido nunca.

Toda esa investigación fue apasionante y recuerdo los dos años que dediqué a El hablador con gratitud y nostalgia. Pero una de mis grandes sorpresas en el curso de esa investigación fue lo poco que encontré, en lo mucho que leí, sobre los “habladores” o contadores de cuentos machiguengas. No podía explicármelo. Había algunas referencias al paso sobre ellos en algunos cronistas viajeros del siglo xix, como el francés Charles Wiener y en los informes o memorias de las misiones dominicanas –el “hablador” jamás aparecía con esa denominación– pero casi nada en los antropólogos y etnólogos que habían trabajado sobre los machiguengas contemporáneos. Algunos de los críticos que han estudiado mi novela, como Benedict Anderson, que le dedicó un sutil y penetrante estudio,* deducen por eso que, como no está documentado por los científicos sociales, aquello de los “habladores” machiguengas es una invención mía. ¡Qué más quisiera yo que haberme inventado a ese personaje formidable! Aunque, a veces, la memoria me ha jugado algunas pasadas y me ha hecho confundir recuerdos vividos con recuerdos inventados en el proceso de gestar una novela, en este caso metería mis manos al fuego y juraría que aquella historia del “hablador” se la oí a Wayne Snell tal como mi memoria la ha conservado hasta ahora, medio siglo después.

Cuando volví a ver a los Snell, en 1981, en el poblado de Nueva Luz, él recordaba apenas aquella sesión nocturna en Yarinacocha de 1958 (y, a mí, menos aún). Cuando yo le mencioné al “hablador”, él y su esposa, Betty, y el joven cacique o jefe de la comunidad, cambiaron frases en machiguenga, se consultaron, y, finalmente, poniéndose de acuerdo, pronunciaron ese nombre que yo he estampado en la dedicatoria de El hablador: “kenkitsatatsirira”. Sí, dijeron, se podía traducir por “hablador” o “contador”. Pero la verdad es que ninguno de los tres me pudo dar datos más precisos sobre los habladores. Y, de los machiguengas con los que hablé, directamente, o a través de intérpretes, en el alto y el medio Urubamba, siempre obtuve respuestas vagas y evasivas cada vez que los interrogué sobre los habladores.

¿Me soñé con todo aquello, pues? Estoy seguro que no. Y estoy seguro, también, de que los “habladores” no son criaturas de mi imaginación. Existen y, ahora mismo, alguno de ellos está recorriendo los bosques o hablando, hablando, en los claros o aldeas de la tribu, ante una ronda de caras crédulas y maravilladas.

¿Por qué los ocultan? ¿Por qué no han hablado más de ellos a los forasteros? ¿Por qué los informantes machiguengas que han proporcionado tanto material a etnólogos y antropólogos sobre sus mitos y leyendas, sobre sus creencias y costumbres, sobre su pasado, han sido tan reservados en torno a una institución que, sin la menor duda, ha representado y debe representar todavía algo central en la vida de la comunidad? Tal vez por la razón que inventé en mi novela El hablador para explicar ese silencio pertinaz: a fin de mantener dentro del secreto de las cosas sagradas de la tribu, amparado por un pacto tácito o tabú, algo que pertenece a lo más íntimo y privado de la cultura machiguenga, algo que, de manera intuitiva y certera, los machiguengas, que en el curso de su historia han sido despojados ya de tantas cosas –tierras, sembríos, dioses, vidas–, sienten que deben mantener a salvo de una contaminación y manoseo que lo desnaturalizaría y despojaría de su razón de ser: mantener viva el alma machiguenga, lo propio, lo intransferible, su naturaleza espiritual, su realidad emblemática y mítica. Pues todo eso es lo que representa el hablador para ellos. O, acaso, la curiosidad de los científicos sociales jamás concedió la importancia debida a esos contadores de cuentos primitivos, aunque algunos de ellos, como el padre Joaquín Barriales (O. P.), recopilador y traductor de algunos hermosos poemas y leyendas machiguengas, se hayan interesado por su folclore y mitología.

En todo caso, una cosa es universalmente sabida: la ficción, esa otra realidad inventada por el ser humano a partir de su experiencia de lo vivido y amasada con la levadura de sus deseos insatisfechos y su imaginación, nos acompaña como nuestro ángel de la guarda desde que allá, en las profundidades de la prehistoria, iniciamos el lento y zigzagueante camino que, al cabo de los milenios, nos llevaría a viajar a las estrellas, a dominar el átomo y a prodigiosas conquistas en el dominio del conocimiento y la brutalidad destructiva, a descubrir los derechos humanos, la libertad, a crear al individuo soberano. Probablemente ninguno de esos descubrimientos y avances en todos los dominios de la experiencia hubieran sido posibles si, mirando a nuestras espaldas millones de años atrás, no descubriéramos a nuestros antepasados de los tiempos de la caverna y el garrote, entregados a esa iniciativa ingenua e infantil, seguramente cuando, en la hora cumbre del pánico, la noche oscura, apretados contra otros cuerpos humanos en busca de calor, se ponían a divagar, a viajar mentalmente, antes de que el sueño los venciera, a un mundo distinto, a una vida menos ardua, con menos riegos, o más premios y logros de los que les permitía la realidad vivida. Ese viaje mental fue, es, el principio de lo mejor que le ha pasado a la sociedad humana, pero también, sin duda, de muchas de sus tragedias, porque abandonarse a los sortilegios de la imaginación empujados por nuestros deseos no solo nos descubre lo que hay de altruista, generoso y solidario en el corazón humano, también esos demonios, apetitos destructores, de feroz irracionalidad, que suelen anidar también entreverados con nuestros sueños más benignos.

La literatura es una hija tardía de ese quehacer primitivo, inventar y contar historias, que humanizó a la especie, la refinó, convirtió el acto instintivo de la reproducción en fuente de placer y en ceremonia artística –el erotismo– y disparó a los humanos por la ruta de la civilización, una forma sutil y elevada que solo fue posible con la escritura que aparece en la historia muchos miles de años después de los lenguajes. ¿Alteró sustancialmente la escritura –la literatura– el viaje a la ficción que emprendían juntos los primitivos cada vez que se reunían a oír contar historias a sus contadores de cuentos? Esencialmente, no. La escritura dio a las historias una forma más ceñida y cuidada, y las hizo más personales, complejas y elaboradas, diversificándolas, sutilizándolas hasta dotar a algunas de ellas de dificultades que las volvían inaccesibles al lector común y corriente, algo que de por sí era inconcebible en el género de ficciones orales dirigidas al conjunto de la comunidad.

Y por otra parte, la escritura dio a las ficciones una estabilidad y permanencia que no podían tener las ficciones orales, transmitidas de padres a hijos y de generación en generación, de pueblo a pueblo y de cultura en cultura, que, como muestran todas las recopilaciones que se han hecho de esos relatos, leyendas y gestas conservadas por tradición oral a lo largo de los años, se diversifican y transforman hasta no parecer provenir de un tronco común ni guardar parentesco entre sí.

Pero, descontando las variantes formales y la metamorfosis a que está sometida inevitablemente la literatura oral, hay una inequívoca línea de continuidad entre aquella y la escrita, entre la ficción contada y escuchada y la leída, por lo menos en lo que ambas representan en su origen y designio: un movimiento mental del desvalido ser humano para salir de la jaula en que transcurre su vida y alcanzar una libertad e iniciativa que lo hace escapar del espacio y del tiempo en que transcurre su existencia, y extiende y profundiza sus experiencias haciéndolo vivir, como en una metamorfosis mágica, otras acciones, aventuras, pasiones, y le permite adueñarse de toda clase de destinos, aun los más estrafalarios y riesgosos, que las ficciones bien concebidas y contadas –las ficciones persuasivas–, oídas o leídas, incorporan a sus vidas.

Esta vida de mentiras que es la ficción, que vivimos cuando viajamos, solos o acompañados (escuchando a los habladores o leyendo a cuentistas y novelistas) hacia esos universos creados por la imaginación y los apetitos humanos, no debe ser considerada una mera réplica de la vida de verdad, la vida objetivamente vivida, aunque esta sea la tendencia con que suelen estudiarla los científicos sociales que, valiéndose de la literatura oral y escrita, ven en esta un documento sociológico e histórico para conocer las intimidades de una sociedad. En verdad, la ficción no es la vida sino una réplica a la vida que la fantasía de los seres humanos ha construido añadiéndole algo que la vida no tiene, un complemento o dimensión que es precisamente lo ficticio de la ficción, lo propiamente novelesco de la novela, aquello de lo que la vida real carece, pero que deseábamos que tuviera –por ejemplo un orden, un principio y un fin, una coherencia y mil cosas más– y para poder tenerlo debimos inventarlo a fin de vivirlo en el sueño lúcido en el que se viven las ficciones.

Este es un tema largo y complejo sobre el que no debo ni puedo extenderme aquí, solo apuntarlo en este somero croquis de la antigüedad y razón de ser de la ficción en la vida de los seres humanos. Es un error creer que soñamos y fantaseamos de la misma manera que vivimos. Por el contrario, fantaseamos y soñamos lo que no vivimos, porque no lo vivimos y quisiéramos vivirlo. Por eso lo inventamos: para vivirlo de a mentiras, gracias a los espejismos seductores de quien nos cuenta las ficciones. Esa otra vida, de mentiras, que nos acompaña desde que iniciamos el largo peregrinaje que es la historia humana no nos refleja como un espejo fiel, sino como un espejo mágico, que, penetrando nuestras apariencias, mostraría nuestra vida recóndita, la de nuestros instintos, apetitos y deseos, la de nuestros temores y fobias, la de los fantasmas que nos habitan. Todo eso somos también nosotros, pero lo disimulamos y negamos en nuestra vida pública, gracias a lo cual es posible la convivencia y la vida social, a la que tantas cosas debemos sacrificar para que la comunidad civilizada no estalle en caos, libertinaje y violencia. Pero esa otra vida negada y reprimida que es también nuestra sale siempre a flote y de alguna manera la vivimos en las historias que nos subyugan, no solo porque están bien contadas, sino acaso sobre todo porque gracias a ellas nos reencontramos con la parte perdida –Georges Bataille la llamaba “la parte maldita”– de nuestra personalidad.

Diversión, magia, juego, exorcismo, desagravio, síntoma de inconformidad y rebeldía, apetito de libertad, y placer, inmenso placer, la ficción es muchas cosas a la vez, y, sin duda, rasgo esencial y exclusivo de lo humano, lo que mejor expresa y distingue nuestra condición de seres privilegiados, los únicos en este planeta y, hasta ahora al menos, en el universo conocido, capaces de burlar las naturales limitaciones de nuestra condición, que nos condena a tener una sola vida, un solo destino, una sola circunstancia, gracias a esa arma sutil: la ficción.

Por eso no es impropio decir que sin la ficción la libertad no existiría y que, sin ella, la aventura humana hubiera sido tan rutinaria e idéntica como la vida del animal. Soñar vidas distintas a la que tenemos es una manera díscola de comportarse, una manera simbólica de mostrar insatisfacción con lo que somos y hacemos y, por lo mismo, significa introducir en nuestra existencia dos elementos sediciosos: el desasosiego y la ilusión. Querer ser otro, otros, aunque sea de la manera vicaria en que lo somos entregándonos a los ilusionismos y juegos de disfraces de la ficción es emprender un viaje sin retorno hacia parajes desconocidos, una proeza intelectual en que está contenida en potencia toda la prodigiosa aventura humana que registra la historia. Difícilmente hubieran sido posibles todas esas hazañas y descubrimientos en la materia y el espacio, en la mente y en el cuerpo, en la geografía y en la conciencia y subconciencia ni hubiéramos alcanzado, al igual que en la ciencia y la técnica, en las artes las deslumbrantes realizaciones de un Dante, un

Shakespeare, un Botticelli, un Rembrandt, un Mozart o un Beethoven, si, antes de todo ello, no nos hubiéramos puesto a soñar historias a veces tan persuasivas que indujeron a ciertos lectores apasionados, como el Quijote y Madame Bovary, a querer convertirlas en realidades, y a tantos otros a actuar con ímpetu y genio para que la vida real se fuera acercando más y más a la que creamos con nuestra fantasía.

A la vez que sirvió para que con ella aplacáramos nuestros miedos y deseos, la ficción nos hizo más inconformes y ambiciosos y dio un sentido trascendente a nuestra libertad, al hacer nacer en nosotros la voluntad de vivir de manera distinta a la que nuestra circunstancia nos obliga. Por eso, aunque en el milenario transcurrir del acontecer humano nos hemos ido despojando de tantas cosas –prejuicios, tabúes, miedos, costumbres, creencias, dioses y demonios que eran otros tantos obstáculos para poder alcanzar nuevas cimas de progreso y civilización–, hemos seguido siendo fieles a ese antiguo rito que, para fortuna nuestra, comenzaron a practicar los ancestros en el principio de la historia: soñar juntos, convocados por las palabras de otro soñador –hablador, cuentista, juglar, trovero, dramaturgo o novelista– para de este modo conjurar nuestros miedos y escapar a nuestras frustraciones, realizar nuestros anhelos recónditos, burlar a la vejez y vencer a la muerte, y vivir el amor, la piedad, la crueldad y los excesos que nos reclaman los ángeles y demonios que arrastramos con nosotros, multiplicando de esta manera nuestras vidas al calor del fuego que chisporrotea de esa otra vida, impalpable, hechiza e imprescindible que es la ficción. ~

Salzburgo, 27 de agosto de 2007

* “El malhadado país”, en Benedict Anderson, The Spectre of Comparisons. Nationalism, Southeast Asia and the World, Londres/Nueva York, Verso, 1998, pp. 333-359.

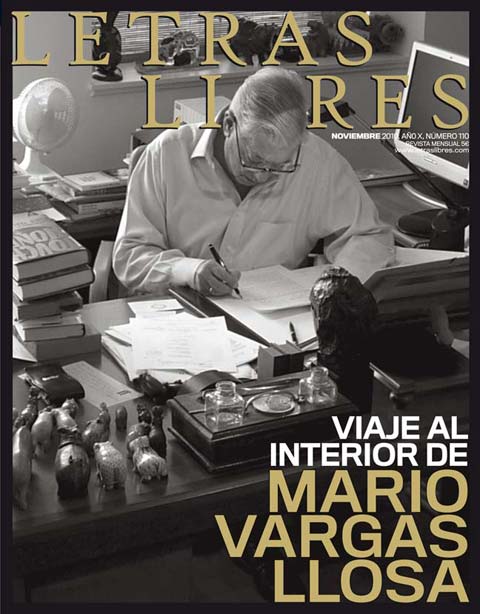

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.