Enrique Molina fue un poeta americano, y fue además un exaltador del paraíso, pero entendido éste como errancia. Nacido en Buenos Aires en 1910 (donde moriría 86 años después), pronto su familia se traslada a la provincia, y hasta los doce años vive primero en Corrientes, junto al río Paraná, y luego en Misiones. Realizó los estudios secundarios en Necochea, junto al mar. Ya en Buenos Aires, sin duda presionado por su padre a seguir el oficio familiar, estudia derecho, una disciplina que no llegó a ejercer. De hecho, nada más terminar se enroló en un barco y a finales de 1934 toca puerto en España. Volvió inmediatamente después de la Guerra Civil pero, como de tantas cosas de su vida, sólo nos ha dejado un testimonio transfigurado, poético. Nuestras letras son parcas en testimonios, por ello es poco lo que sabemos de su estancia en Chile, Ecuador, Bolivia y, sobre todo, Perú, junto con César Moro, Westphalen y otros, donde dirigió algunos números de la revista A partir de cero. También se ignora casi todo de su vínculo, ya en los años setenta y ochenta, con Brasil, salvo su amistad con el editor Ferreira de Loanda.

Antes he dicho que Molina fue un poeta americano, sin embargo lo fue de una manera peculiar: no tuvo nostalgias del mundo indígena (reales o inventadas) y tampoco del desarrollo moderno de las ciudades (Buenos Aires, San Pablo, México DF): lo fue por amor a la vastedad del continente, a sus grandes ríos, a su fabulosa naturaleza, cuya intricada manifestación se confunde en su poesía con la sexualidad y el deseo. Frente al continente europeo, América, sus enormes espacios vacíos, su naturaleza aún no excesivamente domesticada en la primera mitad del siglo XX, despertaba en él un sentimiento adánico. Enrique Molina no es un poeta de la ciudad, pero tampoco es un poeta de la naturaleza en su sentido más contemplativo. A veces hay cuartos, habitaciones, pero son espacios roídos, quebrados por la presencia de lo natural. La naturaleza en Molina es dionisíaca, convulsiva, adorable, infernal. También he afirmado que su exaltación del paraíso está unida a un destino errante: el poeta asume esa errancia y en ella acaba reconociéndose (“porque nunca tuvimos casa ni paciencia ni olvido”). Creo que habría podido repetir con Cendrars, “cuando se ama hay que partir”. Hoteles secretos, amantes vagabundos, voluptuosidad de las aves migratorias, regreso del pródigo, maletas de piel de pájaro, itinerarios, etapas, diarios de viajes, tierra tatuada antes de dormir, alta marea, rito acuático, un lecho de hormigas reales… ¿Títulos? Señales de paso, testimonios de los días del tiempo.

Enrique Molina fue siempre fiel al surrealismo, pero no porque siguiera a Bretón ni hiciera uso de la escritura automática (de hecho sólo se podrían encontrar huellas de este procedimiento en su primer libro, Las cosas y el delirio, 1941), sino porque creyó en la divisa que enlaza poesía, amor y rebelión. Creyó en el surrealismo por su fondo de anarquía, su sacralización de la vida, sus actos pasionales; finalmente, por su exaltación de la analogía que lo retrotrae al romanticismo de Hölderlin y Novalis, Nerval y Baudelaire. Si buena parte de la poesía moderna es hija de Baudelaire y Mallarmé, Molina es heredero indudable del autor de Las flores del mal, no del lúcido enamorado de la Nada.

A Molina le podía parecer raro que un poeta no tuviera afecto por el surrealismo, aunque no compartiera sus resultados. Por otro lado, aunque respetaba ciertos productos poéticos de pulcro despojamiento reflexivo, mantenía ante ellos una mirada de asombro ante lo que no termina de desentrañar su naturaleza. Cuando lo conocí en Buenos Aires, en octubre de 1977, puso en mis manos un librito de Alberto Girri, autor que yo desconocía, y me dijo que leyera un poco mientras él se ocupaba de algo. Luego me miró y, como si esperara alguna revelación de un jovenzuelo, me preguntó: “¿Sabes lo que es?” Molina perteneció a la estirpe de Lautréamont, de Rimbaud, de Henry Miller, de Blaise Cendrars, de Lorca, de Neruda. Sin duda hoy podríamos emparentarlo, por varias razones, con el chileno Gonzalo Rojas, en su juventud vinculado al grupo surrealista “Mandrágora”, al que también perteneció Braulio Arenas. En Rojas hay, a veces, una cierta cohetería junto a una imaginación de afirmación erótica notable; mientras que en Molina, aunque en ocasiones se copia un poco a sí mismo o bien se desmorona en su propia vegetación y magma verbal, es, incluso cuando habla de nubes, un poeta terrestre. ¿Es necesario recordar que uno de sus libros, de 1946, se titula Pasiones terrestres?

Molina trabajó en barcos mercantes, que yo sepa en dos ocasiones, durante un periodo de unos seis o siete años. Si el mundo es paradisíaco no es, sin embargo, un paraíso: lo habita el orgullo y “el lento idioma indomable de la pasión por el infierno”. Cuando en 1934 el joven poeta licenciado en leyes sube a la proa del barco, tiene tanto odio a las familias como Gide, Rimbaud o Baudelaire. Sin embargo, una noche de 1989, en Madrid, le oí que la primera memoria que guardaba de la poesía era de su padre recitándole a Zorrilla, Espronceda y otros románticos españoles, cuando él aún no sabía leer. Aunque no entendía bien, la música verbal se le quedó impregnada para siempre. ¿Odió a su padre? ¿A su madre? En un poema de mediados de los cuarenta, Molina interpela a sus padres: “¿Quién soy ante vosotros, siervo de un dios más alto en cuya palma herida/sólo se posa la paloma ardiente de la expiación?” La culpa en Molina es tan continua como el perdón que se otorga a sí mismo por la gracia que derrama la pasión. Creo que se podría aplicar a él lo que dice de Camila O’Gorman, la bella heroína ajusticiada en 1848: “Los más bellos dones de la imprudencia ennoblecieron su conducta”. Pero para Molina había un mundo paradisíaco, el que se dibujaba en su propio deseo, que no excluía, curiosamente, a la muerte. Es un paraíso porque incluye la muerte y así la vivifica lejos de considerarla algo ajeno. “A cierta profundidad de la conciencia —escribió en su única novela—, los contrarios se identifican de una manera perturbadora”.

Cualquier poema de Molina está lleno de fragmentos imantados por la corriente versicular, por una memoria acostumbrada a tatuarse en la corriente. Molina no cifra sino que trata de mostrarnos la experiencia concreta, las cosas, en las que arde “un terror antiguo”. Nada de abstracciones. Si el intelecto unifica la realidad, los sentidos la dispersan, la hacen girar en remolinos. Molina confía en el desorden porque intuye que hay un sentido, irreductible, que lo relaciona con lo más vivo. No confía en lo claro y distinto porque siempre ha creído que el misterio de lo vital no es desvelable salvo por la experiencia misma de sus contradicciones. Su capacidad de abrazar la afirmación y la negación, lo que se recuerda y lo que se olvida, es tan grande que la negación acaba revelando la antípoda sobre la que se sustenta. Muchos de sus poemas son magníficos folletines —”Alta marea”, “El pasajero de la habitación n0 23″, “Los hoteles secretos”, “Etapa”—, además de formar parte de lo mejor que escribió. También, en alguna medida, son viajes en los que el esplendor se une a los naufragios, la promesa al olvido. No es casualidad que Molina tradujera “El transiberiano”, uno de los poemas centrales de Blaise Cendrars y también, junto con “Pascua en Nueva York”, y “Zona” de Apollinaire, el inicio de una nueva poesía en lengua francesa. Recuerdo que Molina quería escribir una novela inspirada en este poema (“pero no tengo talento para la narración —me dijo—; si yo pudiera escribir novelas como las de Álvaro Mutis…”) y que consistiría en el viaje de una pareja, un viaje en tren sin comienzo ni final. En “Alta marea” constata, tras un largo periplo marítimo: “todo termina/ los viajes y el amor/ nada termina/ ni viajes ni amor ni olvido ni avidez/ todo despierta nuevamente con la tensión mortal de la bestia que acecha en el sol de su instinto”.

Pero Enrique Molina sí escribió una novela, o algo parecido: Una sombra donde sueña Camila O’Gorman. No creo, como le oí hace muchos años a Ricardo Gullón, que junto con Paradiso de Lezama Lima sea la gran novela lírica de Hispanoamérica; pero tengo menos duda sobre la alta calidad de muchas de sus páginas. El libro une la recreación y narración de los hechos, visto en muchos momentos desde una perspectiva poética (que no poetizante), y los documentos sobre el caso. En Argentina, Carmila O’Gorman, una muchacha de familia burguesa, se enamora, a finales de los años cuarenta del siglo xix, en tiempo de Rosas, de un joven presbítero, Ladislao Gutiérrez. “En una sociedad donde imperan a la vez el odio y las virtudes domésticas”, nos dice Molina en el prólogo, Camila encarna “el honor del amor”. La pasión de Camila y Ladislao desafía a su tiempo. Ambos escapan, son perseguidos y, finalmente, ajusticiados por una sociedad y un poder tiránicos. Tuvieron la oportunidad de salvarse, al menos ella, a través del arrepentimiento: no lo hicieron, como no se arrepiente Eloísa de haber amado a Abelardo, cuando desde el convento ella le escribe diciéndole que no se engañe, que ella no ha olvidado. Molina encontró en esta historia trágica una verdad profunda: el amor es una afirmación disidente, porque, si bien en tal o cual momento puede ser aceptado nunca será una norma, siempre será “fuego libre” y sus manifestaciones un verdadero desafío para la vida convencional. “Por el amor —escribe Molina— supieron quiénes eran”.

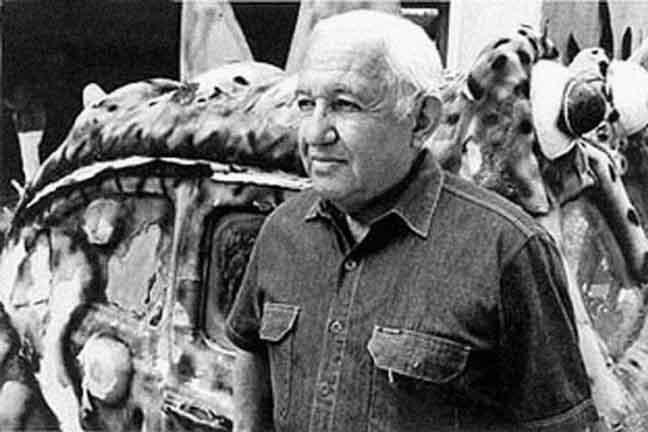

Aunque lo había leído no sabía nada de su aspecto. Nunca había visto una foto. Tras algunas peripecias para localizarlo —hacía un año del golpe militar en Argentina y cualquier persona decente tenía miedo, por sí o por otros— me citó en su casa, entonces en una cuarta planta del 2385 de la calle Pueyrredón. Me sorprendió encontrar en la puerta pegada una foto de los ojos de una mujer. Recordé a Antonio Machado (“Los ojos que ves”…). Molina tenía entonces 66 años. Más bien bajo, con el pelo blanco, tenía un aspecto de hombre fuerte, saludable, y unos ojos en los que la infancia no se había perdido. En las paredes, algunos collages suyos (siempre se dedicó, con sensibilidad e imaginación, a la plástica, y a veces “ilustraba” sus cartas con collages) y una foto con una mujer desnuda, gorda, aunque con una cintura pequeña. Era gorda sin haber perdido las proporciones. André Coyné cuenta, en un bello texto sobre el poeta, que Molina se emocionó cuando supo que el último amor de Nerval fue una hermosa gorda. Molina y sus gordas, Molina y las gigantas de Baudelaire. Sin embargo, su última mujer, Genoveva, era (y es) muy delgada. Me sorprendió su sencillez, su conversación exenta de pedantería, la fidelidad a sus mitos. Destacaba entre los poetas españoles a Garcilaso y Quevedo, a Bécquer, Lorca y Cernuda. Estuvo en España varias veces, en viajes cortos. En 1990 leyó en la Residencia de Estudiantes ante un grupo pequeño, y una semanas después en otro centro cultural de Madrid, y en esa ocasión, que fue su última lectura en España, asistió sólo una persona. Yo hacía la presentación y me sentí azorado y avergonzado, pero él no pareció inmutarse y dio su recital para esa sola persona tras agradecerle su presencia. Todo un ejemplo. A Enrique Molina le importaba muy poco la literatura y mucho la poesía. Alguien me contó que cuando estaba agonizando, un pájaro entró en la habitación, revoloteó y volvió a salir a la interperie, a la redondez de la tierra. Quiero pensar que Enrique fue consciente de esas alas batiendo sobre su último suspiro, conduciéndolo de nuevo, una vez más, a las islas, “a través del tiempo y la nada en la avidez sin límites de todo corazón”. –

(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)