Mi hermana y yo tuvimos la enorme y hermosa fortuna de que todas las noches, antes de dormir, mi padre nos leyera un cuento hasta quedarnos dormidos (aunque a decir verdad esto último no lo recuerdo tan bien).

Nos leyó una serie de cuentos en la que cada personaje era un color distinto –Marrón Ratón, Púrpura Cándido, Azul Marino– y después pasamos por una excelente colección de clásicos de la que recuerdo con particular afecto un libro naranja de pasta dura con el título “Cuentos populares rusos”. Había cierta crudeza en esos relatos que me causaba una profunda impresión. A diferencia de otras historias que había escuchado en las que prevalecía un aire de inocencia, aquí las moralejas tenían algo de tenebroso. Por ejemplo: una bolita de arroz iba rodando feliz por los campos hasta que una raposa astuta la engañaba y se la comía de un sólo bocado. Tan tán. Para un niño, que se coman al personaje principal de la historia que escucha es un asunto delicado y desconcertante. Con el tiempo descubrí en otros clásicos de la literatura infantil esta misma sensación de miedo y de peligro, de desconcierto; cuando viene el lobo, o cuando la bruja está por meter a alguien en un caldero en el que ha puesto nuez moscada y unas ramitas de perejíl.

Hay una advertencia en la literatura infantil que, aunque venga de la fantasía, tiene un eco en la vida real. Porque aceptémoslo de una vez por todas, sí existen los monstruos, y unos terribles en verdad. Sí existen los lobos hambrientos, de fauces prestas y ávidas de carne, sí existen las astutas raposas que te quieren comer. En este mundo hay que estar alerta, sobre todo como niño.

Últimamente tengo la sensación de que en la literatura infantil que leo, esa advertencia ante los peligros del mundo se ha diluído; y no creo que el mundo sea menos salvaje ahora. Y claro que hay historias que hablan acerca de la tristeza, o de cómo es importante tener en buena estima a la propia autoestima y porqué es terrible el bullying, pero es frecuente que dejen un saborcito a edulcolorante o stevia en la boca. Quizás se deba a que en estos días la palabra “moraleja” apesta a algo políticamente incorrecto y poco deseable en la literatura. O porque ahora es más difícil que exista una postura que transgreda la superficie calma del pulgar hacia arriba del “Me gusta”.

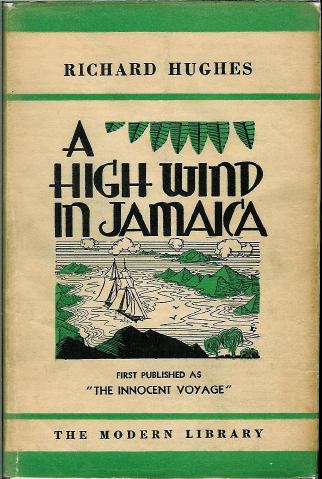

En la novela de aventuras A High Wind in Jamaica, de Richard Hughes, no hay sabor a Canderel ni tampoco están suavizados los bordes de los objetos que lastiman al caer. La familia Thornton tiene un ingenio azucarero en Jamaica, pero después de que un huracán barre con la isla entera, los señores Thornton deciden enviar a sus hijos de vuleta a Inglaterra. De quedarse correrían el peligro de hacerse aún más salvajes por la convivencia con tanta negritud. Pero en el camino, el barco en el viajan los Thornton y los hijos de uno vecinos, es atacado por piratas. Después de una serie de malentendidos, los niños terminan a bordo del barco pirata (pero ellos no lo saben, la palabra “pirata” jamás cruza por sus cabezas) y comienzan una extraña relación con la oscura tripulación del barco. La historia de los Thornton, es narrada desde el punto de vista de la hija mayor, que sí tiene una mirada inocente pero no ignorante. Las experiencias violentas y dolorosas están ahí, tan vivas como la alegría y el juego.