Al tiempo en que alguien conspiraba para emplear cutters para secuestrar aviones y utilizarlos como “bombas inteligentes” en contra de blancos dentro de los Estados Unidos, los generales y especialistas del Pentágono y la Casa Blanca seguían obsesionados con crear un escudo que protegiera a la nación de los misiles atómicos. Casi doce años después de la caída del Muro de Berlín, la mentalidad de la Guerra Fría seguía dominando los círculos de la inteligencia y la planeación militar. Es claro que aún no hemos podido liberarnos de la mentalidad nuclear, como demuestra el hecho de que los Estados Unidos e Inglaterra utilizaron el pretexto de que el régimen de Saddam Hussein estaba produciendo armas de destrucción masiva para lanzar la invasión de Irak en 2003.

Desde hace más de medio siglo el pavor atómico ha reciclado, canalizado y materializado fantasías psicóticas de purificación étnica y antiquísimos anhelos genocidas. Ningún medio resultaba más adecuado para representar el malestar y las utopías de la era nuclear que el cine. Como señaló Frederic Jameson, el cine reemplazó a la novela en la tarea tradicional del arte: revelar y disecar las características de la sociedad en que se produce.

La cinematografía de desastres se alimenta de nuestros temores primigenios y nos hace segregar adrenalina al situarnos sin riesgo alguno en medio de inundaciones, incendios o catástrofes diversas. El cine de la bomba atómica pertenece a esta veta fílmica y es una categoría que abarca prácticamente cualquier género, corriente, estilo y formato. Tendemos a generalizar, llamando apocalípticas a estas cintas. Sin embargo, para serlo requieren, además, de temas recurrentes y elementos reconocibles ordenados de acuerdo a un patrón narrativo que corresponda a un renacimiento espiritual que tiene lugar tras la confrontación entre el bien y el mal. Entre los ejemplos de estas cintas destaca El día que se paralizó la tierra (Robert Wise, 1951), donde un extraterrestre llega a nuestro planeta en misión redentora para convencernos de que abandonemos el camino de la destrucción, La hora final (Stanley Kramer, 1959), una formidable meditación melancólica, y la serie Terminator (James Cameron, 84, 91 y Jonathan Mostow, 03), una estruendosa historia de máquinas inteligentes que tratan de impedir el retorno del Mesías.

En The Apocalyptic Imagination Reborn: Atomic Bomb Cinema at the Dawn of the New Millennium, Jerome F. Shapiro señala que la primera película que muestra el uso de la tecnología nuclear es By Radium Rays, de 1914, que presenta la cura milagrosa de una paciente de un psiquiátrico a la que se le introduce una muestra de radio en el cráneo. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica y sus consecuencias constituyeron la piedra de toque de las narrativas cinematográficas de la Guerra Fría. Estos filmes eran complejos caleidoscopios en los que se integraban ideología, sentimentalismo, historia y una creciente preocupación por el medio ambiente. Pero también tenían tramas cargadas de elementos religiosos, alquímicos y mitológicos, y se convirtieron en una de las expresiones más consistentes de paranoia, ansiedad, temor, resentimiento y chauvinismo de la época. Probablemente el primer filme acerca del empleo de la bomba es El principio o el fin (Norman Taurog, 1947). A pocos días de lanzada la bomba en Hiroshima, varios estudios trataron de adquirir los derechos para hacer una película sobre el Proyecto Manhattan. El presidente Truman aprobó una propuesta de la mgm para rodar un seudodocumental sobre el desarrollo y uso de la bomba, en el cual él aparece atormentado por la decisión de usarla —algo que, de acuerdo con numerosos testimonios, no ocurrió—. La cinta evolucionó en una especie de docudrama que entrelazaba la bomba con una historia romántica. El guión fue prácticamente dictado por el Pentágono y presenta una visión distorsionada de la historia, que entre otras mentiras propone que era urgente usar la bomba contra Japón, ya que ese país estaba a punto de desarrollar la suya.

En esa época aparecieron filmes propagandísticos civiles y militares, así como cintas que tenían la finalidad de familiarizar al público con la idea de que la guerra nuclear era “natural”, inevitable y que podía ser ganada, y que pretendían entrenar a la población para reaccionar en caso de un ataque nuclear. Pero también se sugería espiar a familiares y vecinos para detectar posibles actitudes antipatrióticas. El documental Atomic Café (Jayne Loader, Kevin Rafferty y Pierce Rafferty, 1982) incluye una fabulosa selección de imágenes de este tipo de filmes.

Entre 1945 y 1998 se estrenaron en los Estados Unidos aproximadamente setecientas películas sobre la bomba. La moda de estos filmes fue desvaneciéndose hacia principios de los sesenta, pero reapareció hacia mediados de los ochenta con el éxito de El día después (Nicholas Myers, 1983) y más tarde tuvo un claro repunte finisecular. En muchas películas la bomba aparece como un objeto casi místico en torno al cual se estructura su trama y que se manifiesta en el cine de diversas maneras, ya sea en forma de las atmósferas tóxicas que deja y que son capaces de poner el peligro la supervivencia de la humanidad, como Lluvia negra (Shoei Immamura, 1988); de mutaciones en el cuerpo de los sobrevivientes, como en El cuento de la criada (Volker Schlöndorff, 1990) o en el clásico del cine porno Café Flesh (Rinse Dream, 82), donde casi todo mundo se ha vuelto “sexo negativo” y no puede tolerar el contacto físico de otros seres humanos; o del peligro latente del terrorismo nuclear, como en The Peacemaker (Mimi Leder, 1997) y Mentiras verdaderas (James Cameron, 1994). En otros casos se presenta a la tierra posnuclear como un planeta devastado donde los sobrevivientes han sido reducidos a una nueva barbarie, como en A Boy and His Dog (L.Q. Jones, 75) y en la serie Mad Max (George Miller, 79, 81 y 85), o bien la bomba es convertida en objeto de devoción, como en Bajo el planeta de los simios (Ted Post, 1970).

Hace cincuenta años, Ishiro Honda dirigió la primera cinta de ciencia ficción japonesa de gran presupuesto, con influencias tanto del folclore japonés como de King Kong y otras películas hollywoodenses de monstruos. La cinta partía de un incidente real, el del pesquero japonés Fukuryu Maru, que en 1954 tuvo la mala suerte de navegar cerca del área donde los Estados Unidos probaban una bomba de hidrógeno. Los 23 marinos de la tripulación fueron afectados severamente por la radiación. En el filme la radiación engendraba a un gigantesco reptil que arrasaba Tokio. La película se llamó Gojira y fue rodada en sórdido blanco y negro, en un estilo frío y sobrio. Era una obvia metáfora de la devastación inmisericorde y el castigo colectivo de las bombas atómicas estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki. El pesimismo de Gojira habría de ser el tono dominante de los filmes hibakusha (que en japonés significa “persona afectada por la bomba”). Gojira es una delirante coreografía de terror y destrucción que fusiona elementos del absurdo, ecos del kabuki y una exploración de la angustia nuclear reprimida. Es sin duda una de las obras más poderosas y fascinantes que ha dado el cine de la bomba.

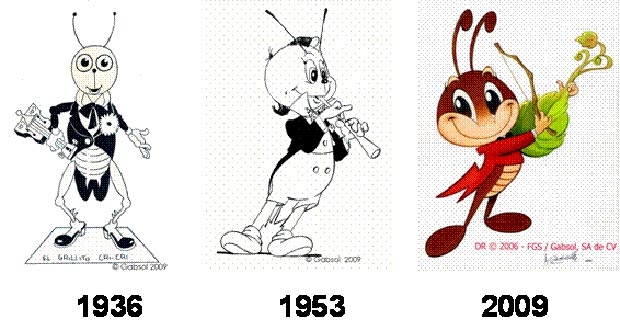

También hace cincuenta años se estrenó otra importante cinta sobre la bomba que proponía consecuencias monstruosas por el uso de la energía nuclear: El mundo en peligro (Gordon Douglas, 1954). En ésta, las pruebas nucleares llevadas a cabo en Trinity causaban que las hormigas irradiadas mutaran y se convirtieran en monstruos gigantes que amenazaban al planeta. Esta alegoría fue y ha seguido siendo vorazmente imitada. Quizás la cinta más prodigiosa de esta categoría, que es también la última gran película de la primera época del cine de la bomba, es Dr. Strangelove o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (1964), la obra maestra de humor negro y nihilismo cínico de Stanley Kubrick.

Aunque de manera casi universal el cine ha utilizado a la bomba para articular un discurso pacifista, las armas nucleares también pueden ser presentadas como un mal necesario, como el último recurso para hacer frente a grandes amenazas. Por ejemplo: los extraterrestres de Día de la independencia (Roland Emmerich, 1996), o los asteroides que amenazan extinguirnos en Impacto profundo (Mimi Leder, 1998) y Armagedón (Michael Bay, 1998).

En tiempos de feroz fundamentalismo como estos, la amenaza y la imaginería atómica están de regreso en los programas del Pentágono que proponen el uso de minibombas atómicas o “destruye-bunkers”. A su vez, la India y Pakistán se amenazan con sus flamantes bombas de hidrógeno, Norcorea especula y chantajea con su pequeño arsenal e Israel tiene el gatillo de docenas de armas atómicas que podrían arrasar a todas las grandes ciudades árabes. También en programas televisivos, páginas Web, filmes, dibujos animados, comics y novelas chatarra la bomba ha vuelto con más determinación que nunca. Es importante añadir que el propio presidente Bush se reconoce como cristiano renacido y devoto creyente en el episodio del Rapto, una interpretación del regreso de Cristo que asegura que, instantes antes del Apocalipsis, los cuerpos de los cristianos despegarán desnudos de la tierra para ser salvados en el paraíso. Para quienes creen en esta fantasía religiosa, la bomba puede ser imaginada como una herramienta divina capaz de acelerar, facilitar o precipitar el Armagedón y, por tanto, la redención de los creyentes.

La bomba nació en los albores de la masificación de las imágenes, en un tiempo en que las visiones reales y ficticias de la Segunda Guerra Mundial invadían las pantallas con mitos y fantasías bélicas. La bomba apareció como la espada flamígera capaz de poner fin a un enemigo cruel y despiadado con el cual no puede haber conciliación, y era presentada al público a través de imágenes fílmicas que condensaban una visión ideológica del poder y que habrían de infectar a la imaginación popular. Tanto la burbuja expansiva de las pruebas de Trinity, fotografiada 0.025 segundos después de la explosión, como la inolvidable imagen aérea de la nube en forma de hongo sobre Hiroshima, eran mucho más que simples registros de las reacciones químicas de explosivos de alto poder. Se trataba de figuras metonímicas de un nuevo orden mundial que ponía igual énfasis en la información y la propaganda que en los argumentos bélicos. MacLuhan declaró de manera provocadora que la guerra atómica era informativa. El verdadero poder de la bomba atómica es su discurso espectacular. Lamentablemente, en tiempos de guerra hasta los gestos, actos y palabras más insignificantes adquieren nuevos significados, los mitos encienden pasiones y las imágenes cobran vida propia. Actualmente, hay quienes ven en la bomba nuevas posibilidades y recursos para someter a enemigos cada vez más escurridizos, más impredecibles y menos convencionales. –

(ciudad de México, 1963) es escritor. Su libro más reciente es Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra (Tusquets, 2008).