El jueves 10 de mayo de 1906 en Filadelfia, EUA, miss Anna Jarvis, que un año antes había perdido a su progenitora y heredado los bien ahorrados dólares, decidió honrarla convocando a parientes y amistades en una modesta orgía de té, galletitas y recuerdos seguida por una sesión coral en la cercana parroquia metodista. Pocos días después se le ocurrió engrandecer la fecha desde lo íntimo a lo público, desde una madre particular a las madres en general y en multitud, y empezó a fatigar oficinas de correo y teléfonos y telégrafos para conminar a gobernadores, senadores, periodistas, ciudadanos comunes, etc., a hacer de la fecha personal una fiesta nacional. La iniciativa prendió entre los ciudadanos que tenían madres meciéndose en la rocking-chair o descansando bajo la lápida, y en 1914 el Congreso y el presidente Wilson instituyeron el 10 de mayo como el Mother’s Day, que muy pronto (puesto que los EUA ya eran amados u odiados pero siempre imitables) se convertiría en un World’s Mother’s Day: cincuenta países instituyeron su Día de las Madres (e incluso algunos presumieron de haberlo inventado).

El triunfo de miss Jarvis no tardó en ensombrecerse. Una víspera del 10 de mayo la alarmó el cartelito visto en el ventanal de un establecimiento: “Que mañana tu mamá bese una mejilla rasurada y perfumada en la Barbería de Harry”. El caso era como de comedia de Woody Allen (que todavía no inventaba gags como esos, pues aún no cumplía con el previo requisito de nacer), pero a miss Jarvis el letrero le desató la bilis: ¡“su” 10 de mayo, al que concebía como un homenaje ciudadano pero íntimo (cosa de té, galletitas, recuerdos y coro parroquial), derivaba hacia el business e incluso hacia el show business! (pues ya proliferaban en las carteleras los melodramas con mamás tan llorosas y/o llorables como engordadoras de taquillas).

Y entonces la indignación y la cólera suscitaron en miss Jarvis otra gran sencilla idea. En el afán de retornar a la solemne sencillez del homenaje filial, propuso a los ciudadanos y ciudadanas solamente llevar en ese día un humilde clavel blanco sobre el pecho o en el ojal de la solapa o en el sombrero. Y previendo que los claveles se encarecerían por excesiva demanda, fundó una industria casera y unipersonal: produjo por cientos, y luego por miles, un clavelimorfo facsímil de celuloide para venderlo, en su domicilio o por correo a un precio de dos dólares el ciento (precio que, si se considera que ella misma los fabricaba artesanalmente, no cubría ni el costo del envío postal).

Heroica miss Anna, pero la industria y el comercio masivos ya estaban vampirizando a la gran legión de progenitoras explotables en formato de amas de casa: “Haga feliz a mamá con la lavadora automática Clean Love”; “Menú especial para las cabecitas blancas en el salón restaurante Mother’s Paradise”; “¡Hoy, estreno de la superproducción cinematográfica con reparto estelar ¡Qué maternal era mi madre!; “Con la máquina de coser Happy Mommie su dulce mamacita, además de contribuir al presupuesto hogareño, reducirá la obesidad pedaleando todo el día”. Un colmo fue que el famoso retrato de la madre del pintor Whistler apareció en carteles y anuncios publicitarios mostrando a la ilustre señora sosteniendo entre las manos una botella de refresco de marca archiconocida, archivendida, archigananciosa.

Indignada hasta el punto de quebrar vitrinas y de dar paraguazos a comerciantes, miss Anna Jarvis se puso de nuevo en campaña. Volvió a fatigar correos, teléfonos, telégrafos, redacciones de periódicos, oficinas ministeriales, parroquias, etc., etc., y tal vez hasta quiso sacar patente de su invención para evitar la acelarada incautación de la sublime fecha por ávidos industriales y comerciantes.

Pero the business must go on y miss Anna aceleradamente perdía la guerra. La Madre mayusculizada, idolatrizada, estandarizada, se convertía en totem tan querible y venerable cuanto explotable y chantajeable.

Pasaron décadas, y dos días antes del 10 de mayo de 1944 la revista News Week localizaba a miss Anna, de 83 años y arruinada y casi ciega, en un hospital público de Pensilvania, donde expiraba sabiendo que su sublime obsesión había sido traicionada y pervertida. Pero aún ofrecía al reportero un puñado de blancos clavelitos de celuloide.

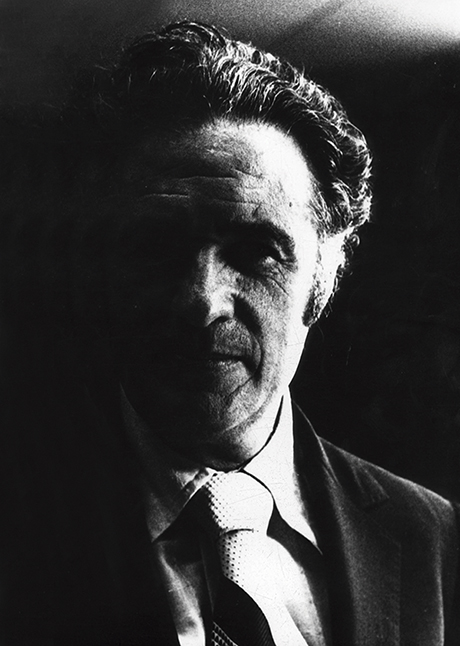

Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.