El último día de 18… un grupo de exploradores alcanzó el mar que rodea al cráter de Famara, la masa volcánica que se eleva en el archipiélago de Juba. Como una fortaleza sobre el agua, la línea aérea del cráter ensombrecía la bahía en majestad. Los viajeros atracaron en una playa de arena negra marcada por colas de lagartos, y emprendieron el ascenso por un camino de musgos a través de riscos que se perdían en formaciones sinuosas de magma oscuro. Amarrada en la bahía, la embarcación parecía un viejo dinosaurio desprendiéndose de sus partes interiores, secundado por parásitos, que bajaban a tierra las jaulas, los instrumentos de bronce, las trampas de madera y las sogas entre los peñascos. Se internaron en la mata, húmeda y fría bajo los árboles entrelazados en lo alto; de vez en cuando el cielo se abría en un resplandor blanco.

Caminaron durante horas hacia los valles interiores de la isla, en una expansión libre de rastros humanos. A pesar de estar sumergida en los vapores arenosos del Sahara, que llegaban en brumas densas según el viento, la isla era un hervidero de Crissia pallida, flores verdes de aspecto arácnido y núcleos de polen dorado, cuyas extraordinarias propiedades permanecerían desconocidas hasta principios del siglo XXI. La historia de estos visitantes es conocida en el sistema de creencias de la secta guanche de Mahan. Que, al caer la noche, los extranjeros se adentraron en los valles profundos de la isla, guiados por estrellas muy tenues, confundiendo la bóveda oscura del cielo con una cueva recubierta de insectos (luego jurarían que era el rostro invertido del Auriga, borroso a través de la calima). Que, por este error, Zacharias Lloyd, el capitán de la expedición, dictaminó no descansar hasta tocar suelo mineral, efectivamente muerto, porque lo horrorizó que ninguno, ni él mismo, distinguiera algo anormal en el clamor que hacían esos demonios a lo largo de la cueva, que solo se presentaron bajo su verdadera naturaleza una vez que la forma en garganta del terreno los dejó frente a una laguna interior.

En este punto Niklas Bruun, el más joven de la expedición, se arrodilló a dibujar lo que veía.

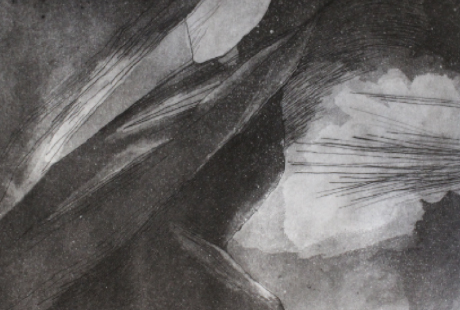

El traficante de insectos Diotimus Redbach, de pie, sosteniendo un lepidóptero del tamaño de su mano (Noctilia pubescens), y el perfil en sombras de Marius Ballatinus, cazador de orquídeas. Dos hombres agachados sobre el agua, de espaldas al dibujante, que debían ser Pavel Ulrich, zoólogo de fama tenebrosa, y el capitán Lloyd, trazando en el aire las dimensiones de la caverna. Reportan “criaturas luminosas deslizándose al ras del agua” –si bien Niklas Bruun, en particular, abre un espacio de duda por tener “mis ojos excitados por el roce de la oscuridad”–. En el dibujo Pavel roza el agua con los dedos, la mirada perdida en el fondo de la gruta. En el ángulo más oscuro se distingue a quien es sin duda Torben Schats (por entonces en el pináculo de su reputación como cartógrafo de islas desaparecidas), palpando las paredes de roca en quieta veneración; la cueva se ahueca sobre él en estalactitas que encierran la escena como un óvalo.

Al llegar al punto más alto del cráter, todavía sin dormir, los exploradores describen monumentos perturbadores. Los comparan con esfinges desfiguradas (Sphinx variegata), aunque, admiten, no se parecen a nada que hubieran visto antes. Seguir el inicio de lo que parecen formas humanas es solo la introducción en una repetición atroz; en uno, hay ocho pies humanos asociados a una cabeza que parece descansar con los ojos cerrados. Niklas Bruun los dibuja recubiertos de algas secas, con el sombreado azul y gris que reserva a las apariciones lúgubres, como si pertenecieran al fondo del mar.

En esa parte del camino pudieron hacerse una idea del laberinto de cuevas bajo la isla, el sistema de grutas subterráneas que serpentea bajo el cráter: cómo el mar entra en lenguas debajo de la tierra, llevado por conductos veloces en cavernas subterráneas de decenas de kilómetros que debieron formarse como grandes burbujas de aire y gas cuando la lava bajaba en un manto de humo y caos desde lo alto del cielo hasta hundirse en el mar. Según la historia de la secta de Mahan, los hombres de la expedición (a los que debe sumarse Suri-Man, Betú y Sasha, los esclavos) llegaron a la aldea escondida de Mahan por un valle de roca escaldada, pero a medida que deambulaban por las construcciones desiertas el cansancio les ganó, y se echaron a dormir como una gran bestia hecha de humanos, roncando unos encima de otros; en el cielo, los pájaros volaban en círculo.

Los despiertan los murmullos. Es hora de pactar con los nativos, entrar en contacto. Tranquilas y risueñas, las gentes del lugar (“torso descubierto, pudendae cubiertas por tamarcos de oveja”) los conducen por el laberinto de grutas a una amplia caverna de forma circular, donde las estalagmitas más alejadas les parecen grupos de criaturas expectantes, suavemente doradas por una luz especial. En lo alto, la roca se abre al cielo en agujero.

De día, el sol es tan fuerte que podría enceguecerlos, por lo que los viajeros se concentran en capturar la flora interna de la caverna, líquenes esmerilados y anémonas azules, que son el hogar de algunas tortugas albinas, crustáceos y cangrejos de carne trasparente, y la recolección de especímenes en la superficie se posterga al día siguiente. Por la noche empiezan los cánticos, las danzas y los tamboriles; Bruun y Ballatinus ven pasar a un grupo de nativos que deambulan y conversan con los ojos en blanco. Los nativos entran en coloquios con sus dioses, y los exploradores ven aparecer, detrás de las estalagmitas, varias docenas de aldeanas que no habían visto antes. Mientras, Venus avanza ardiente recortándose contra la esfera del Sol, proyectando un halo de sombra feroz sobre la Tierra; durante el fenómeno, que ocurre solo dos veces en un siglo, y al que se suele responsabilizar más tarde por maravillas y catástrofes, la fuerza gravitatoria de Venus enloquece animales y mareas uniendo las fuerzas silenciosas y brutales de la Tierra y el Sol; pero desde la isla apenas puede distinguirse la bruma opaca que llega del Sahara y se extiende como un manto de aire irrespirable sobre las islas. Entonces los visitantes empiezan a mezclarse con las nativas, ingresando en un torrente de sangre y semen en la historia genética de la isla.

Los comentadores calculan la existencia de niñas en unas veintitrés pero también de ejemplares adultos de piel-coraza, en una isla donde los árboles pueden vivir varios miles de años (Dracaena draco, dragones vegetales cuyos esqueletos secos se ramifican en crestas cartilaginosas y llevan por dentro una linfa oscura, famosa por sus propiedades regenerativas). En lo que no dudan en asimilar a un ritual de fertilidad asombroso, en el momento en que comienzan las orgías los miembros de la expedición pierden la precisión habitual. En un estilo tímido pero denotativo, marcado por fases de incomodidad, el joven Niklas Bruun describe los avances de mujeres solas o “en grupos de dos y tres”, lanzándose con tranquila ferocidad sobre los géiseres genitales, enroscadas sobre la punta de los órganos.

La penumbra de los documentos permite seguir, sin embargo, algunos datos concurrentes. Cada una recibe varias veces a cada órgano extranjero, en un promedio de tres mililitros de fluidos seminales; después del contacto los hombres caen en un embotamiento profundo, del que solo salen con la llegada de otra mujer. Hipnotizados, los hombres describen ópalos de madreperla en la oscuridad, anélidos que ven caer desde lo alto y parecen girar en luminiscencias. En las ilustraciones de Bruun, “las damas de la isla” aparecen desplegadas como arañas sobre los viajeros; acota Bruun que “conceden períodos refractarios mínimos”, hasta que después del semen sale agua y luego hilos finos de sangre acompañados de dolor y urea. Incapaces de oponer resistencia, los hombres se dejan engullir en la oscuridad de las grutas durante días.

En otro ciclo de documentos, Niklas Bruun ve la isla de Juba ascender en una columna de fuego desde el fondo del mar, un volcán que sube desde las profundidades en un remolino de poderío y velocidad: el mar se eleva hasta mezclarse con el cielo y la marea descubre una escollera de corales circulares, algas y peces atrapados que se resecan rápidamente, formando esqueletos que la calima, en su avance implacable sobre la nueva superficie, no tarda en devorar. La visión de la lava líquida fundiéndose en vapores marinos se plasma en una serie de dibujos excepcionales, lava que avanza en un río lento y ardiente, comiéndose la tierra en una noche de perfumes sulfúricos. Bruun describe una comida ritual de mariposas blancas (Lycaenidae poppa): de cuerpo blando y ligero sabor a leche de coco, se las decapita en gesto breve contra el paladar para luego succionar el interior hasta vaciarlo; agrega una elegía enana sobre su valor proteico, y que son su alimento durante el tiempo que permanecen en la isla.

El Daily Telegraph, primer difusor de estos informes, disemina versiones encontradas. Presentada al público, en principio, como una variación elegante de la perversión en altamar, dt publica testimonios de nativos contactados por un guanche misterioso domiciliado en Londres, con un olfato impecable para la controversia. Las versiones guanches son tan enfáticas como contradictorias:

1. Que los guanches jamás habitaron esa parte de la isla, reservada a las criaturas demoníacas del volcán.

2. Que en una cultura tan celosa de sus mujeres (está prohibido dirigirse a una mujer que está sola en el monte, a menos que lo haga ella primero) la historia de los exploradores es en verdad jactancia guanche de las habilidades mágicas de la tribu, porque las mariposas blancas que habitan las grutas son en verdad una golosina muy preciada por los guanches y los guanches, que ya habían resistido a los españoles y franceses (aunque esta vez los invasores viajaban agrupados bajo otra bandera, la de la ciencia), habrían administrado pócimas prácticamente letales para asegurarse la libertad.

3. Que, por otra parte, de la isla nunca salió ni un solo ejemplar recolectado vivo y que tampoco se explica qué estuvieron haciendo ahí.

4. Que las “damas de la isla” no existieron nunca.

5. Que las damas de la isla guardaron el semen extranjero en sus reservorios corporales para luego descargarlo a hurtadillas en un cuenco, y que la aldea vivió durante meses de la cocción de esos jugos humanos venidos de ultramar, y que la aventura coincidió con el auge reproductivo de los insectos.

De los hombres que se adentraron al interior del cráter y pulularon con ahínco entre los agujeros ofrecidos por las nativas –ya sea horadados por mérito de la fuerza o llevados por una fascinación tan persistente que parecía mutua–, el joven naturalista Niklas Bruun alcanzaría la inmortalidad con más premura que el resto. Sus recuerdos de lo que pasó en ultramar durante el fenómeno conocido como el Tránsito de Venus circularon como una brisa irresistible entre la prensa sensacionalista de la época; para cuando sus andanzas en la expedición de Famara cundieron entre los círculos botánicos más eruditos, el joven Niklas Bruun ya era toda una celebridad.

Los dibujos de Niklas son publicados en pleno escándalo, con gran éxito; como anota Vernetius Lodi, un botánico rival devenido biógrafo involuntario, “las páginas de sociedad hicieron poco para refrenarse ante el festín de contar con pruebas cándidas de lo más granado de la aristocracia científica envuelta en un extraño affaire coital”. A pesar del destrozo de sus reputaciones, el asunto no dejaba de adquirir, lentamente, como los bronces que esperan la temperatura adecuada para templarse, la distinción de los héroes. Pero hasta la gran exposición de plantas exóticas de la Royal Horticultural Society, nadie lo ha visto nunca. Niklas, de diecisiete años, sonríe ausente en una fotografía; a pocos metros, algunas señoras ataviadas con tocados de escorpiones disecados lo observan.

Tenía el tipo europeo tenebroso, oscuramente romántico, que no pasa inadvertido en la zona femenina. De hecho, el terciopelo apenas lograba encubrir la verdadera vestimenta de Niklas a los ojos femeniles: lo veían rodeado de serpientes gigantes colgando de árboles huesudos, fauces abiertas, acechado por jaguares y cohortes de seres primitivos a punto de destrozarlo, envuelto en un aura selvática que la elegancia de los salones de hierro y cristal donde transcurrían los encuentros sociales no alcanzaban a disipar. El día de la feria se lo describe con su última captura en el ojal, una Psychopsis papilio, el amuleto que lo aliaba a una casta dulcemente aterradora. En cuanto a él, y lo que fuera que lo rodeaba como rémoras latentes de otro mundo extraño y misterioso, nadie podía negar que el jovencito había sido iniciado sexualmente en el cráter de Famara: esa iniciación sería el emblema de su distinción.

Todo auguraba el nacimiento de un monstruo dorado en el competitivo mundo de la botánica, que se proyectaría hacia las alturas legendarias que la disciplina desde hacía tiempo destinaba para sí; Niklas no tenía reparos en admitir que cualquier otra ocupación era simplemente imposible para él. Conocía una parte de la vida privada de los insectos que podía perfectamente conectar con la suya propia. Mientras, el secreto de Crissia pallida se mantenía oculto, aterido en su potencia de destronar para siempre los derivados del opio de los sueños ilegales de los hombres. ~

_______________________

Primer capítulo de Las constelaciones

oscuras, de próxima aparición.

(Buenos Aires, 1977) es la autora de la novela Las teorías salvajes (Entropía 2008) y el libreto para ópera Hércules en el Mato Grosso, que este mes se estrena en Buenos Aires.