La primera vez que leí Guerra y paz, de Tolstói, en francés, un volumen completo de la Pléiade, en Perros-Guirec, hace más de medio siglo, descubrí que en la sociedad rusa de principios del siglo XIX la nobleza, los intelectuales y, en general, la gente culta hablaban en francés casi tanto como en ruso y que la cultura francesa era considerada el vértice y la referencia obligatoria del pensamiento, las artes y las letras. Probablemente, al igual que en Rusia, ocurría lo mismo en buena parte del mundo y ciertamente en América Latina.

En la casa de mis abuelos y mis tíos maternos en la que crecí, en Cochabamba (Bolivia), los libros que llenaban las estanterías eran generalmente traducciones del francés y, desde que aprendí a leer, los libros de aventuras que llenaron de vida, movimiento y hazañas mi infancia habían sido escritos por autores franceses. Un poco más tarde, en mi adolescencia, Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor Hugo y otros como ellos fueron fraguando en mí la vocación literaria.

En la Universidad de San Marcos, en Lima, donde me formé, Francia era la fuente principal de las ideas, los valores y principios que discutíamos, rechazábamos o hacíamos nuestros y, por ejemplo, el marxismo que estudiábamos llegaba a nosotros pasado por las manos de intelectuales franceses, como Georges Politzer, cuyo manual de introducción al pensamiento marxista –Cursos de filosofía– era como la Biblia para los miembros del clandestino “Grupo Cahuide” –en el que milité un año–, nombre con el que trataba de reconstruirse el Partido Comunista Peruano, duramente reprimido por la dictadura militar del general Manuel A. Odría (1948-1956).

Me matriculé en la Alianza Francesa al mismo tiempo que ingresaba en San Marcos y al terminar el año 1953, gracias a las lecciones de mi magnífica profesora, madame del Solar, ya podía leer en la lengua de Molière. No leía, devoraba los libros de la pequeña biblioteca de la Alianza que me abría las puertas de un mundo riquísimo de poetas, novelistas y ensayistas que me marcarían para toda la vida y despertarían en mí la pasión –que nunca se ha apagado– por la cultura francesa y el sueño de llegar algún día, para poder ser un escritor de verdad, a vivir en París.

Eran los años del existencialismo y recuerdo haberme suscrito, desde ese mismo año de 1953, a Les Temps Modernes, dirigida por Sartre, y a Les Lettres Nouvelles, de Maurice Nadeau, y seguido en sus páginas todos los debates sobre “el compromiso” literario, el estalinismo, los campos de concentración y el gulag, y la gran polémica entre Sartre y Camus sobre la moral en la historia en la que participarían también de manera indirecta Maurice Merleau-Ponty y Raymond Aron. Hasta mediados de los años sesenta, creo haber seguido con fidelidad los continuos vaivenes ideológicos de Sartre –al extremo de que mis amigos me apodaron “El sartrecillo valiente”–, a quien tengo que agradecer, pese a las distancias que más tarde tomaría con él, sus críticas al materialismo ideológico que me ayudaron a alejarme de los comunistas peruanos, sin dejar de oponerme a todas las dictaduras que pululaban por el continente latinoamericano, y a defender, en sus primeros años de vida, a la Revolución cubana, creyendo ingenua- mente que ella inauguraría un socialismo democrático y hasta libertario.

Cuando llegué a París, en agosto de 1959, la preeminencia de la cultura francesa en el mundo comenzaba sin duda a declinar, pero en los siete años que allí viví Francia era todavía un vórtice de creatividad artística e intelectual, con el desarrollo del estructuralismo, que irrigaría toda la vida cultural, el teatro del absurdo de Beckett y Ionesco, la nouvelle vague cinematográfica, la creación del Teatro Popular de Jean Vilar y la magnífica labor de Jean-Louis Barrault en el Odéon, la polémica irrupción del nouveau roman de Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute y Claude Simon, así como las nuevas tendencias críticas formalistas del grupo Tel Quel cuyo gurú y papa era el sutil Roland Barthes, dos de cuyos cursos del tercer ciclo seguí como alumno libre, al igual que uno de Lucien Goldmann, en la Sorbona. La guerra de Argelia y el terrorismo de la oas, la ultraderecha nacionalista, daban un marco intenso y virulento al debate de ideas siempre vivo y hasta electrizante en Francia, que en aquellos años descubrió también el teatro y las ideas de Bertolt Brecht, el mundo sutil y fantástico de Jorge Luis Borges, el boom de la literatura latinoamericana y los happenings.

Para mí fueron unos años decisivos pues en ellos me convertí, de verdad, como soñaba desde niño, en un escritor. En París escribí mis primeras novelas, descubrí América Latina, empecé a sentirme latinoamericano, vi publicados mis primeros libros y, gracias a Flaubert, aprendí el método de trabajo que me convenía y el tipo de escritor que me habría gustado ser. Francia me enseñó que el universalismo, seña de identidad de la cultura francesa desde la Edad Media, no estaba reñido –por el contrario, se robustecía y cargaba de realidad– con el arraigo de un escritor en la problemática social e histórica de su propio mundo, su lengua y su tradición.

Compré Madame Bovary recién llegado a París, en agosto de 1959, en la librería La Joie de Lire, de François Maspero, en la rue Saint-Séverin, y esa novela, que leí en estado de trance, revolucionó mi visión de la literatura. Descubrí en ella que el “realismo” no era incompatible con el más estricto rigor estético ni la ambición narrativa y principios elementales de la técnica novelística, como que el narrador no era nunca el “autor” sino un personaje creado, que existía solo dentro y mientras duraba la historia que contaba. Que el tiempo en toda novela es una creación tan ficticia como los personajes y la historia y que, si el talento creativo no era innato, un escritor podía fabricárselo a base de perseverancia, autocrítica y trabajo.

Solo a William Faulkner debo tanto como a Flaubert entre los escritores que me ayudaron a encontrar mi propia voz como novelista. He leído y releído toda su obra con inmensa felicidad y su correspondencia, sobre todo la de los cinco años que le tomó Madame Bovary; todavía creo que esos volúmenes enseñan mejor que nadie a un escritor que está empezando cómo la destreza y la inspiración, el estilo y el genio, nacen de la paciencia y el esfuerzo y cómo el amor a la literatura y la perseverancia y el rigor llevados hasta extremos casi inhumanos son la materia prima con que se amasan siempre las obras maestras.

Aunque, desde fines de los sesenta, no haya vuelto a vivir en París, y mis visitas hayan sido desde entonces cortas y a veces separadas por largos intervalos, mi amor a la cultura francesa jamás ha decaído y todavía sigo lo que allá ocurre y se escribe con el interés apasionado de mi juventud. Los volúmenes de la Pléiade, que acostumbré desde joven a regalarme en todos mis cumpleaños, que atestan mi biblioteca y que están muchos de ellos –los de Balzac, Stendhal, Zola, Baudelaire, Rimbaud, Proust, Valéry, Michelet, Malraux y tantos otros– leídos, releídos y anotados, han representado para mí, en cierto modo, el canon de la literatura, aquel territorio al que acceden solo las obras literarias que han superado la prueba del tiempo y han quedado definitivamente consagradas como dignas de formar parte de esa biblioteca ideal, siempre joven y siempre renovada, con un mensaje vivo para los lectores de todos los tiempos, en todas las lenguas y en todas las culturas. Nunca me atreví siquiera a soñar que algún día mis libros podrían integrar esta colección; que haya ocurrido me deja abrumado, feliz y agradecido a quienes han hecho posible ese milagro. ~

_______________________________________________

Prólogo editado a Œuvres romanesques i y ii, de próxima aparición en la Bibliothèque de la Pléiade, de Gallimard.

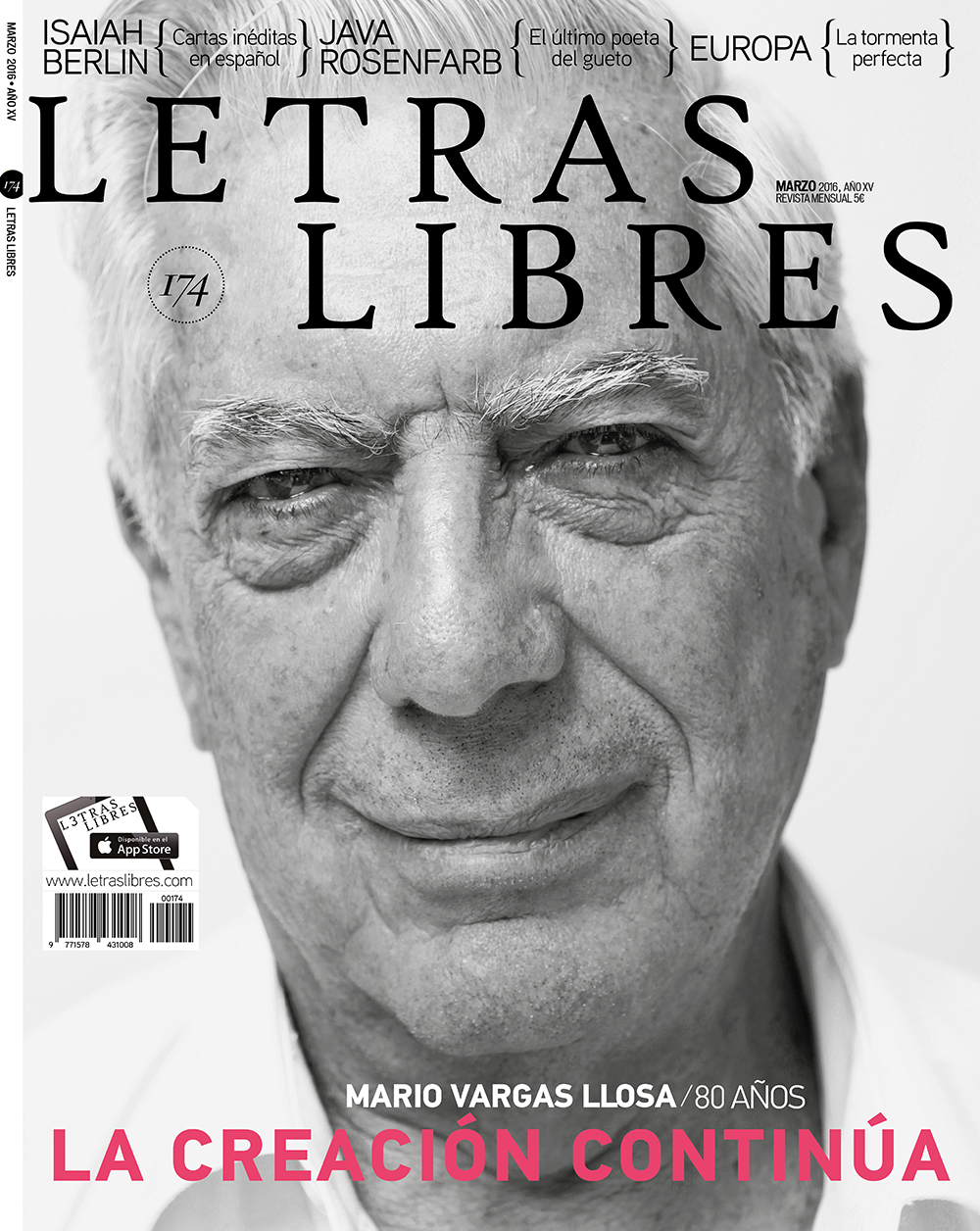

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.