[Este texto aparece publicado en nuestro número de julio]

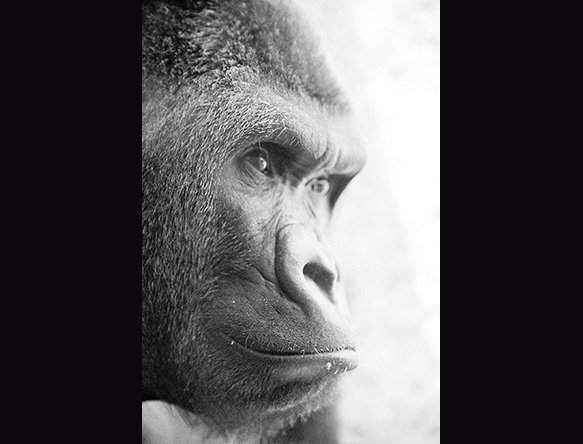

La polémica desatada por la muerte el pasado 28 de mayo de Harambe, un gorila espalda plateada de doscientos kilos que pasó sus diecisiete años de vida en el Zoológico de Cincinnati, ha reavivado la discusión sobre la pertinencia de los zoológicos tradicionales en nuestra sociedad actual. La tragedia ocurrió luego de que un niño de tres años lograra avanzar los pocos metros de follaje que separaban a los paseantes del primate y caer a la fosa en que Harambe habitaba: ese simulacro de libertad. Partiendo de que el pequeño estaba en grave peligro y que un tranquilizante tardaría demasiado tiempo en hacer efecto, las autoridades decidieron terminar con la vida del gorila.

Nuestra memoria es corta cuando de indignación se trata, pero la muerte de Harambe no es ni de lejos un caso excepcional. Apenas unos días antes, un joven chileno que en una nota suicida se describió a sí mismo como un “profeta protegido por Jesucristo” se lanzó a la jaula de los leones del Zoológico Metropolitano de Santiago de Chile. Ya dentro se quitó la ropa y provocó a los felinos, que respondieron atacándolo hasta ser abatidos por los guardias con armas de fuego. Esa misma semana, en el Zoológico de Vida Silvestre de Yeshanko, China, una morsa ahogó a un visitante que intentó tomarse una selfie con ella. En 2004, el gorila Jabari escaló un muro de casi cinco metros de altura para escapar de su encierro en el Zoológico de Dallas. Tras cuarenta minutos de rebeldía, fue matado por la policía dejando cuatro personas heridas a su paso. Estos casos tienen algo en común: todos ocurrieron en instalaciones de zoológicos, esos espacios en los que los seres humanos aprisionamos a otros seres vivos desde 1500 a. C., cuando la reina Hatshepsut de Egipto exhibió en sus jardines animales exóticos capturados en una serie de expediciones a Punt, una región de la actual Somalia.

Más allá del (a todas luces infructuoso) debate sobre las intenciones del gorila y la negligencia de la madre del niño, la muerte de Harambe ha puesto sobre la mesa un asunto infinitamente más relevante y que resulta, a estas alturas, impostergable: ¿cuál es el papel de los zoológicos, o mejor, cuál debería ser el papel de los zoológicos en una sociedad cada vez más preocupada y mejor organizada en materia de protección animal?

A raíz de lo ocurrido en Cincinnati, una gran cantidad de activistas ha insistido en la necesidad de hacer a un lado la rabia fugaz y superficial para concentrarnos en una condición previa: ¿por qué estaba Harambe en un zoológico en primer lugar? La pregunta, desde luego, se trata de un cuestionamiento al sistema entero y no al Zoológico de Cincinnati en particular. En palabras de Peter Singer: “nuestra preocupación principal debería ser el bienestar de los gorilas, pero los zoológicos están construidos de otro modo: su preocupación principal es que los gorilas puedan ser vistos por nosotros”. Está claro que, por más avanzadas que sean las instalaciones de un zoológico, la vida en cautiverio no puede compararse con la vida en libertad. Además de los ampliamente documentados casos de depresión, el encierro lleva a varias especies a desarrollar un comportamiento anormal y autodestructivo conocido como zoocosis: el pasear nervioso, el balanceo de la cabeza y la automutilación son síntomas de los que puede dar fe cualquiera que haya visitado un zoológico.

Un argumento común a favor de los zoológicos es que cumplen con funciones educativas y realizan esfuerzos de conservación indispensables para la supervivencia de especies en peligro de extinción. Sin embargo, si bien es cierto que algunos de ellos (ni de cerca la mayoría) cuentan con programas de este tipo, no hay evidencia alguna que confirme los efectos reales de dicha labor. Según un estudio publicado recientemente en Conservation Biology, menos del 40% de los visitantes de un zoológico realmente aprende algo a largo plazo sobre los animales que ve, e incluso para quienes absorben cierto conocimiento este no se traduce en ninguna acción en términos prácticos. En cambio los santuarios –entre cuyas metas más urgentes no está cambiar la manera en que los humanos ven a los animales “no humanos”– tienen mayor alcance para la conservación de las especies.

Como criaturas que disfrutan de una importancia autoadjudicada, los seres humanos tendemos a preferir las historias centradas en un individuo (la tragedia personal de Harambe) y no en una población entera (los 175,000 gorilas occidentales de llanura en peligro crítico de extinción). Aunado a esto, el especismo –la discriminación hacia los miembros de otras especies animales por el simple hecho de no pertenecer a la especie humana– nos impide considerar y respetar plenamente los intereses del resto de los animales, uno de los cuales es necesariamente vivir en libertad.

Aceptar la responsabilidad colectiva por la destrucción de nuestros recursos naturales nos cuesta más trabajo que dirigir nuestro dedo flamígero hacia los demás para señalar, en casos como el de Harambe, los errores de las autoridades del zoológico, de la madre del niño o del niño mismo. La culpa siempre es de otros.

En Las vidas de los animales, aquellas célebres conferencias que J. M. Coetzee pronunció en la Universidad de Princeton en 1997, el novelista dijo: “La gente se queja de que tratamos a los animales como a objetos, pero la verdad es que los tratamos como a prisioneros de guerra. ¿Sabías que cuando se abrieron al público los primeros zoológicos los guardianes tenían que proteger a los animales porque el público los atacaba? La gente pensaba que los animales estaban ahí para insultarlos, como a los prisioneros en un desfile de victoria.”

Si de algo ha de servir la muerte de Harambe, que sea para repensar su vida con seriedad. ¿Qué motivaciones hay al centro de la estructura actual de los zoológicos, a quién sirven? La mejor manera de honrar a Harambe no es despotricar contra el accidente que desembocó en su muerte, es tomar medidas para proteger el derecho a la libertad de los pocos que quedan de su especie. ~

(Ciudad de México, 1984). Estudió Ciencia Política en el ITAM y Filosofía en la New School for Social Research, en Nueva York. Es cofundadora de Ediciones Antílope y autora de los libros Las noches son así (Broken English, 2018), Alberca vacía (Argonáutica, 2019) y Una ballena es un país (Almadía, 2019).