Pocas historias últimas más ejemplares que la del cocinero Santamaría. De pronto este hombre (un segundón en la gran cocina europea) convoca a la prensa para decir que ha escrito un libro y que en él se dicen cosas terribles. La prensa convocada pregunta cuáles y el fiero cocinero responde que Ferran Adrià, el primer cocinero de nuestro tiempo y por desgracia paisano, utiliza aditivos industriales y ha introducido la química en su cocina. Párense ahí, porque desde ahí se ve todo perfectamente. Lo primero visible es el propio libro. Hoy puede escribirse un libro con ese grosor. No sólo escribirse sino publicarse. Y no sólo sino también: venderse al filo ya de los 30.000 ejemplares. Lo segundo que se ve son los periodistas. Llegan a la redacción diciendo ¡oh! y ¡ah!, y los redactores jefes, que sólo viven de las onomatopeyas, se frotan las manos. Cuatro columnas. ¿Espumas, aires, esferificaciones…? ¡Periodismo!

Ahora que han pasado unas semanas uno puede volver a la playa del desembarco. ¿Qué queda allí? O lo que es lo mismo, ¿qué fue lo que realmente dijo el cocinero Santamaría? Nada, absolutamente. Pedo, caca, culo y pis. Es cierto que Adrià utiliza aditivos industriales y que ha introducido la química en la cocina. Lo mismo han hecho el cocinero Santamaría y miles de cocineros en todo el mundo. Hasta donde alcanza la vista nunca ha habido denuncias sanitarias contra ningún restaurante a causa de este asunto. Hace tiempo hablé con Adrià sobre la seguridad alimentaria en El Bulli. Estábamos con las vacas locas y aquellas pésimas noticias para el rissoto con tuétano. Reconoció que en 18 años había tenido dos intoxicaciones. Almejas.

En el libro del cocinero Santamaría no hay nada y tampoco en sus declaraciones promocionales. Pero me temo que en este caso no podemos detenernos en el Periodismo. Obviamente, el Periodismo no ha cumplido con su trabajo, que consistiría en haber silenciado libro, propaganda y cocinero. Pero sería mucho pedir ese cumplimiento. Al menos el Periodismo no ha inventado ni ha mentido: la nada con sifón está perfectamente expuesta en las múltiples declaraciones del cocinero Santamaría. Lo que es realmente impresionante de esta historia es el voraz consumo público y la apoteósica victoria del cocinero agresor a la hora de hacerse con el favor de la gente. No se trata de impresiones poéticas. Durante muchos días las idas y venidas de la polémica estuvieron entre las noticias más valoradas por los lectores de las ediciones digitales. A quienes, por otra parte, sus periódicos preguntaron por su favorito: ¡la paliza de Santamaría a Adrià superaba siempre la proporción 70/30! La actitud de la gente, como pasa con otros muchos asuntos, contrastaba con la de los periodistas, que después de transcribir con pulcritud las declaraciones del cocinero Santamaría no dudaban en tratarlo privadamente de imbécil.

Y es en esa actitud del pueblo donde esta historia adquiere su más candente ejemplaridad. Naturalmente, el pueblo odia la vanguardia. En la pintura, en la arquitectura, en la música y en la literatura. ¡Pero alguna vez en la vida se han encarado con ella en cualquiera de sus formas! Por el contrario el pueblo no conoce la cocina de Adrià. El 99,99 por ciento de las personas que han consumido las imprecaciones del cocinero Santamaría no ha probado jamás un plato hecho por Adrià ni puede imaginar lo que sucede en su restaurante entre el comienzo de la primavera y el final del verano. Este hecho en sí mismo no supone ninguna anormalidad. La mayoría de las personas hablamos sobre cosas de las que no tenemos la menor idea. En el caso de Adrià es realmente difícil tenerla, porque su restaurante sólo sirve ocho mil cubiertos al año, una cifra irrisoria comparada con la demanda.

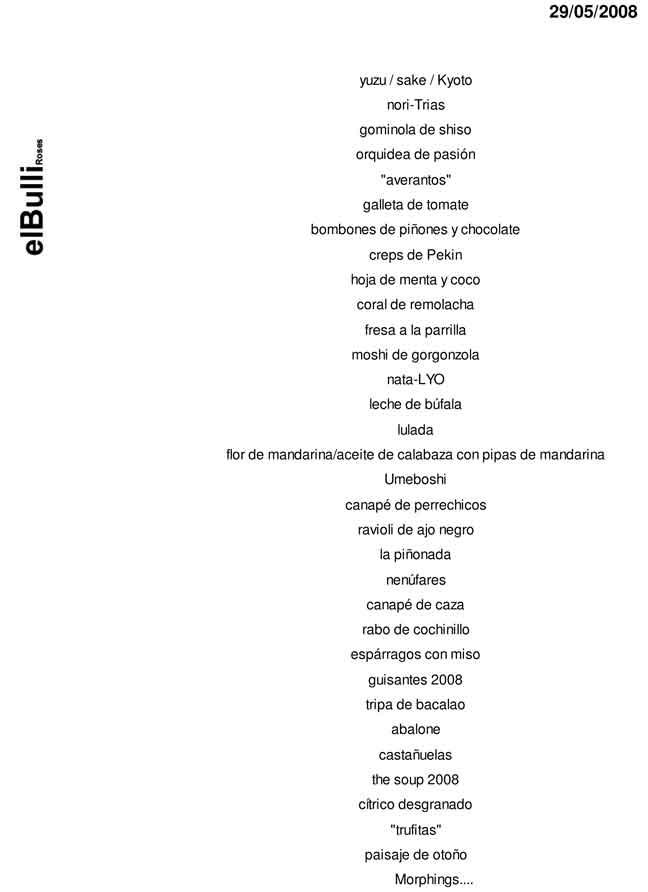

La reacción de las personas en su contra se explica por la alergia del pueblo a la vanguardia y por una suerte de esnobismo inverso, tan extendido como el verso. Sin embargo, yo, que voy una vez al año, desde hace quince, donde Adrià (una visita que me llena siempre de una felicidad rara y larga de explicar), estoy en condiciones de dar una gran noticia al pueblo: la cocina de Adrià le gustaría. Tengo aquí el menú que me sirvió la noche del 29 de mayo. Vean. Tomate. Parmesano. Piñones. Chocolate. Remolacha. Fresa. Nata. Mandarina. Ajo. Espárragos. Guisantes. Bacalao. Cochinillo. Prometo solemnemente ante las agridulces sirenas de Cala Montjoi que ninguno de esos sustantivos sabía a otra cosa que a sí mismo. Es más: alguno de ellos sabía a su sustantivo como en ninguna otra versión de este mundo. Es decir, cuando Adrià presenta una nata en dos texturas, una líquida y otra con piel de chuche, la nata permanece. Y la nata gusta a niños y viejos. Lo mismo para los guisantes. Para los piñones o para el chocolate. Hemos ido demasiado aprisa y con el piloto automático a la hora de hablar de vanguardia en el caso de Adrià. La cocina tiene serias formalidades de naturaleza y de cultura. Adrià no puede servir perro ni insectos en su restaurante. Y tiene que atenerse a unas pautas físicas indiscutibles vinculadas con la temperatura, la cantidad, o la comestibilidad. Puede escribirse música atonal (y gozarla): pero es muy difícil imaginar una cocina sin melodía. Se puede escribir automáticamente (y soportarlo); pero jamás cocinar. Se puede pintar una abstracción; pero no cocinarla, aunque bien es verdad, en este punto, que yo he llegado a ver conceptos en el fondo de los platos de Adrià, y aún no había bebido mucho. La cocina tiene un inexorable punto conservador y realista y, por eso, probablemente yo soy un glotón aminorado por la edad, la economía, la salud y el sentido del ridículo. No hay nadie normal que no pueda gozar hasta la chifladura de su corte de parmesano, de su crep con trufa, de su polenta helada, de las galletas de tomate de la otra noche, de sus olivas de aceite, de su médula de atún, de sus mochis (unas tetas de arroz que algunas noches no cambiaría por las de leche), de sus percebes de algas, de sus croquetas, de tantas y tantas delicias difíciles de concebir y de hacer y sencillísimas de comer. Siempre hay un momento en esas noches de Montjoi en que uno le diría al camarero: de esto, póngame treinta. Por si fuera poco, ahora se ha hecho hacer una cerveza aromática que gustará hasta a las mujeres.

No. Adrià nunca ha servido el menú de Marinetti, que incluía papel de lija. Ha sido capaz de ver asociaciones inéditas entre alimentos (como el que dice “ajo de agónica plata”); ha ideado técnicas impresionantes (como ante la catedral de Reims) y ha depurado los sabores hasta el paroxismo (less is more). Y como cualquier otro grande, sólo ha copiado de la vida. Al pueblo le gustaría, insisto. Es más: rectifico todo el artículo: le gusta y no lo sabe. Porque Adrià, de acuerdo con su entrañable aspecto de alien, está ya presente (¡su gelatina!) en todas partes. En las cocinas domésticas. En los supermercados. En miles de restaurantes en el mundo. Su gran mérito es, al fin, el de cualquier artista verdadero: incluir en su trabajo todo lo que vamos viendo y sabiendo sobre el mundo. A diferencia de los presuntuosos carcamales que consideran que el mundo es una desagradable molestia para su arte. ~