El otro día conté las veces que me había cambiado de casa (solo o en familia). Trece. Volver a casa significa volver al último lugar donde dejé las cuatro cosas que, imagino, forman parte de mi vida. Hace seis meses mi padre se mudó a la casa de la playa. Mis cosas están ahora ahí, en “mi” cuarto. Mi padre lo llama mi cuarto, pero en él se acumulan muchos trastos que no son míos. De mis cosas de adolescencia solo rescataría un ejemplar muy gordo e ilustrado de la trilogía de El señor de los anillos, el bajo eléctrico y la colección de discos de metal. Hay uno de ellos, Christ Illusion, de Slayer,que tiene una portada tan explícita que se retiró del mercado. Me enorgullecía tenerlo, pero también me daba un poco de vergüenza.

Siempre he querido tener una habitación de infancia o adolescencia. Imagino que todo el mundo tiene una habitación de la infancia a la que vuelve con ilusión y nostalgia. En ella hay todavía un corcho con las entradas de grandes conciertos (las mías están en una bolsa en un cajón de mi casa de Madrid), discos de Linkin Park en la estantería (los míos están debajo de la cama), pósters de bandas y de videojuegos (de tanto despegarlos se me rompieron), y una pegatina en la puerta que pone Do not disturb. Podría reunir lo poco que me queda y crear una habitación de adolescencia. Pero sería artificial, una habitación falsa de Ikea.

Tampoco sé cuánto duran las habitaciones de infancia. En la película Amor y letras, de Josh Radnor, un profesor de universidad vuelve años después a casa y descubre que su cuarto de la infancia es ahora el gimnasio de sus padres. Tiene que dormir en una esterilla de yoga entre las máquinas. Tengo un amigo que conserva su habitación de toda la vida intacta, foto de la comunión incluida. Parece una cápsula del tiempo, pero no para él: no vuelve a ella porque nunca se ha ido. Casi todo el mundo que conozco no ha cambiado nunca de casa familiar.

Una de las obsesiones de Coetzee es la pérdida de la granja de su familia. En Infancia, el primer tomo de su autobiografía novelada, escribe: “Todo lo que resulta complejo en su amor por su madre se torna simple en su amor por la granja. Sin embargo, desde que tiene memoria, este amor tiene un punto de dolor. Puede visitar la granja, pero nunca vivirá allí. La granja no es su hogar; nunca será más que un huésped, un huésped difícil.”

En la finca de la playa donde vive ahora mi padre hay cuatro casas. Las compró hace más de 30 años, y siempre hemos veraneado allí. Él vive ahora en la más vieja, y las otras las alquilamos en vacaciones y festivos. Desde hace años es el principal negocio familiar. Es también el único sitio que puedo llamar hogar, porque es el único que he visto con regularidad desde que nací. Vivimos en una de esas casas dos años, pero cuando vuelvo soy un huésped difícil y un inquilino extraño. No consigo instalarme y solo sé pasear al perro.

Desde hace años recopilo libros que varios clientes olvidan en las casas. Encontré una edición de 1969 de Catch-22, de Joseph Heller, con una dedicatoria de una tal “Mª Dolores S.”, y una biografía de Napoleón de la colección Folio de la editorial francesa Gallimard. Encuentro objetos extraños en lo que se entiende que es mi propia casa. También suelo encontrar cosas de mi infancia y adolescencia: libros de la colección juvenil El barco de vapor, colecciones de cromos de la Liga, una Game Boy rota. Hace poco encontré uno de mis libros favoritos de niño, Familia no hay más que una, de Gomaespuma. Mi educación sentimental y literaria pasa más por ahí que por Salinger o Hesse.

Está bien no tener demasiados recuerdos materiales. Hace poco le regalé a uno de los niños que pasaron las vacaciones en la finca el álbum completo de la Liga de fútbol de 1996. No conseguía ver su valor emocional, pero al chaval le hacía mucha ilusión. Quizá porque pensaba venderlo por eBay. Tengo varios de esos álbumes de la Liga, que completé con dedicación, pero ninguno significa nada para mí ahora.

Mi aspiración a tener una habitación de adolescencia es metafísica y no tiene efecto retroactivo: no puedo repetir la adolescencia. Y, pensándolo bien, tampoco sé si quiero recordarla cada vez que vuelvo a casa.

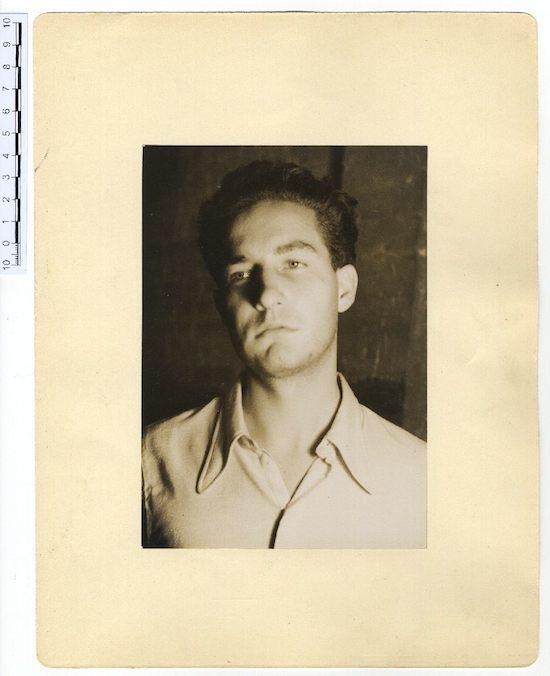

[Imagen: Philip Koch]

Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).