Empezaré con un breve cuento de un autor chino, llamado Lie-dze. Lie-dze fue uno de los tres grandes y célebres filósofos taoístas (los otros dos, Chuang-tze y Lao-tze). De la vida de Lie-dze se sabe muy poco, pues vivió allá por el siglo III o IV antes de la era cristiana, y aparte de su obra no dejó más rastro personal. Dice así el cuento:

Un granjero pierde su hacha y sospecha que el hijo de su vecino se la robó. Para descubrir el robo, se pone a espiar asiduamente al sospechoso. Lo observa de día y de noche, en todo momento, y concluye que se comporta como un verdadero ladrón de hachas. Se mueve con el sigilo de un ladrón de hachas, come con el apetito de un ladrón de hachas, duerme con la inconsciencia de un ladrón de hachas, y hasta sus más nimios ademanes delatan al ladrón de hachas. Pero he ahí que una noche descubre su hacha en los matorrales de su propio jardín. La había olvidado distraídamente en ese lugar. Al día siguiente, a plena luz del día, el hijo del vecino sale de su casa. Lo ve el granjero, pero, para su gran sorpresa, nota que todas las marcas que acusaban al ladrón de hachas han desaparecido. De aquellos acusadores estigmas no queda ni uno solo.

Este apólogo nos recuerda la relatividad de la vista. Vemos las cosas del mundo, pero no tales como son, sino a través de nuestros prejuicios, ideas preconcebidas, temores, deseos, anhelos, ambiciones y recuerdos. Nosotros tenemos, en nuestra cultura, la deliciosa letrilla que sentencia aquello de que “Todo es según el color / Del cristal con que se mira”. Pero ver es todavía más complejo que eso. Nuestra visión no sólo adolece de variable color o cariz emocional, sino que vemos a veces más, a veces menos, y a veces algo totalmente distinto de lo que tenemos en frente.

Así sucede con el cuerpo humano, y por ende mi tarea se complica. El cuerpo humano, siendo entidad viviente, tiene una estructura y funciones propias, ostenta cierta apariencia y está dotado de un sexo. Además, interacciona con sus semejantes, y la interacción genera una enorme multitud de imágenes y estados afectivos. Todo ello determina que la visión del cuerpo sea siempre cambiante, pues los aspectos que se perciben, así como los usos y tradiciones que la visión del cuerpo origina, varían con las civilizaciones, las clases sociales, las épocas, y hasta con las sectas y grupos pequeños o subculturas que existen dentro de una sociedad. Total: hacer una historia del cuerpo humano es tarea casi sobrehumana; hacerla completa, imposible. Yo aquí sólo intentaré aludir somerísimamente a algunos aspectos de esa caleidoscópica, mudable e inagotable historia.

Ya que hemos empezado con una anécdota de origen chino, resulta instructivo contrastar la visión del cuerpo en el Oriente con la occidental. Un intelectual japonés, Shigehisa Kuriyama, en un libro publicado hace pocos años, se sirve de dos tipos de estampas o dibujos para iluminar este contraste: por una parte, las litografías que se hicieron en Europa para libros de medicina desde el Renacimiento, y por otra parte, los diagramas que los médicos orientales han venido usando desde tiempo inmemorial para identificar los sitios de la acupuntura.

En la visión occidental, la piel se ha desprendido y deja ver lo que hay detrás. Excelentes artistas representaron el cuerpo así, tras la remoción de la piel y las capas superficiales. Son personajes “despellejados”, como se les llamó en España (en italiano scorticati, en francés écorchés). De hecho, la piel disecada se ilustra en la portada de uno de los libros de texto renacentistas. Así expuesto, el cuerpo aparece como una compleja maquinaria de bandas, de poleas, de resortes y palancas. Un refinamiento muy peculiar de estas ilustraciones era que el cuerpo disecado se representaba en posiciones usuales de la vida cotidiana. Son cuerpos que, al decir de un crítico, “se rehúsan representar el papel de cadáveres”, y continúan llevando a cabo sus tareas de todos los días, como si nada. Será tal vez un cadáver despellejado, pero eso no impide que adopte poses elegantes. Se le ve recargado contra un árbol, o leyendo un libro, o fumando una pipa. En una famosa ilustración de un libro de anatomía del español Juan de Valverde, el sujeto levanta con un brazo su propia piel, en la cual todavía se ven los orificios de los ojos, la nariz y la boca, mientras que con la mano del lado opuesto sostiene un instrumento punzocortante, el cual —suponemos— acaba de usar para despellejarse a sí mismo.

Opinaba Roger Caillois que la impresión que estas imágenes nos producen, de sueño, de extravagancia onírica, de perturbadora absurdidad, se debe precisamente a la yuxtaposición de un hecho brutal con una actitud de todos los días: un crudo realismo en un contexto banal y consuetudinario.

Pero no se trata por ahora de hacer un análisis estético. Lo que quiero es contrastar esta visión del cuerpo con la propia del Lejano Oriente. Y lo que impresiona inmediatamente es la completa ausencia de músculos en los diagramas orientales. No sólo la piel no se ha quitado, sino que no se esbozan nunca las marcas de los planos subyacentes. En cambio, los artistas occidentales, ya desde la antigüedad grecorromana, diseñan un cuerpo masculino muscularizado: piénsese en las esculturas griegas o romanas, los modelos propiamente “clásicos”. No así en los dibujos del cuerpo masculino oriental. Nunca figuran ahí los músculos, ni siquiera en esbozo. Diríase que la visiónoccidental se desarrolla de acuerdo con una lógica que avanza desde la superficie hacia la profundidad, mientras que la visión oriental obedece a una dialéctica contraria, la cual procede de la profundidad a la superficie.

La representación corporal occidental es anatómica, puesto que explora o por lo menos sugiere la estructura interna. La representación oriental enfoca la energía invisible que el cuerpo irradia en su superficie. Cabe hacer notar que en esto los orientales no estuvieron en el error. Hoy sabemos que el cuerpo genera energía electromagnética o de otra clase. La tecnología moderna la detecta. Gracias a la electrocardiografía, la electroencefalografía, la termografía, o la visualización de imágenes por emisión de positrones, sabemos que el cuerpo genera energías de diversa naturaleza.

Es imposible decir que los chinos enfatizaron la superficie simplemente por ignorancia de la anatomía interna. China es una civilización antiquísima. En ella existen antecedentes de casi todo lo que hoy se hace. Hay una obra muy antigua, conocida generalmente como el Canon Interno del Emperador Amarillo (Huangdí Nei Jing, sólo recientemente traducido al inglés por Paul U. Unschuld, University of California Press). En esta obra, el semilegendario Emperador Amarillo, quien vivió nada menos que 2,697 años antes de Jesucristo, conversa con su ministro Qi Bo sobre las ventajas que la disección anatómica puede aportar a la enseñanza de la medicina. Durante la conversación, Qi Bo compara cada uno de los conductos mayores del cuerpo a los grandes ríos de China. Después, el tratado alude a las correspondencias que hay entre las estrellas y algunas estructuras del cuerpo. El texto afirma que no es coincidencia que las extremidades del cuerpo humano sean cuatro, y que las estaciones del año también sean cuatro. Es decir, se parte de la premisa que el cuerpo es sólo la expresión o reflejo de otro gran misterio, un misterio mayor, metaempírico y trascendente: reflejo de otra realidad, inasible pero plena, y más fuerte que cualquier realidad de nuestro mundo. Podemos decir que ahí se hace “anatomía cósmica”, una ciencia para la cual disecar cuerpos muertos no tiene ninguna relevancia.

He aquí, entonces, otra diferencia entre la visión oriental y la occidental. La oriental ve más allá de la realidad inmediata, y cree adivinar otra verdad trascendente pero suprasensible. La occidental, en cambio, se queda en este cuerpo, y lo ve como objeto en sí, lo estudia como parte de la realidad objetiva.

No se trata de una idiosincrasia china. Todas las grandes civilizaciones de la antigüedad escrutaron el cuerpo con una mirada diferente de la nuestra, la anatómica. Mesopotamia es la verdadera cuna de la civilización, quince siglos antes de Grecia. Los babilonios desarrollaron un sistema de escritura, escribieron códigos de jurisprudencia, y levantaron magníficos templos. Muchos de ustedes conocen, por lo menos en fotografía, los magníficos relieves que adornaban las construcciones de la antigua Babilonia. No se pueden ver sin admirar la pasmosa fidelidad con que aquellos artistas copiaron el salto de las gacelas o el vuelo de las aves. A mí me impresionó sobremanera un relieve que muestra un león herido durante la caza. Se le ve vomitar sangre, como correctamente observó y fielmente copió el artista. En otro relieve puede verse una flecha hincada en el espinazo de la fiera. Las dos patas posteriores aparecen estiradas, y se arrastran por el suelo: —fidedigna y magnífica interpretación de la parálisis espástica que le ha causado la sección transversal de la médula espinal por herida de flecha. Es una joya del arte realista.

Pues bien, estos soberbios artistas y agudos observadores nunca representaron el interior del cuerpo de manera convincente. Consideren ustedes que los babilonios practicaban la adivinación mediante la inspección del hígado. Hace pocos años, visitando el famoso Museo Británico en Londres, vi varias figurillas de barro en una vitrina. Según la indicación escrita, eran modelos de hígados usados en ritos religiosos de la antigua Babilonia. La verdad es que todas eran versiones burdas, imperfectas, casi infantiles: malas copias de hígados. Queda claro que no les interesaba copiar el modelo con exactitud.

¿Y qué diremos de los antiguos mexicanos? Basta leer las traducciones al español de sus poemas, como las excelentes versiones de León-Portilla, para convencernos de la gran penetración filosófica y altísimo sentido poético de aquel pueblo. Sus observaciones astronómicas, sus impresionantes construcciones, atestiguan una vigorosa inteligencia. Sin embargo, aparentemente nada dejó la civilización indígena que revele interés por la anatomía como tal. Los aztecas practicaban, como es bien sabido, el sacrificio humano. Abrieron el pecho de numerosas víctimas. Ciertamente, en muchas ocasiones se asomaron al interior del tórax de aquellos desventurados para extraerles el corazón. Pero no hay ninguna evidencia de que a los sacrificadores les preocupara en lo más mínimo la estructura del mediastino, o la relación de los grandes vasos del tórax, o la conformación misma del corazón con sus ventrículos, sus aurículas, sus válvulas y demás.

Aquellos hombres, en aquellos tiempos, miraban sin ver. Porque para ver bien hay que tener el deseo de ver. Existe un trasfondo de afectividad, que es algo así como el subsuelo de la percepción, y este caudal subterráneo de afecto guía las impresiones de los sentidos. Los aztecas, igual que los babilonios, simplemente no querían ver. No querían ver lo que vemos nosotros. Su entorno cultural les hacía querer ver otra cosa. Su mirada caía por encima (o si se prefiere, por debajo, por delante o por detrás) del objeto anatómico. No veían un corazón —órgano musculoso de contracciones rítmicas involuntarias— sino una ofrenda capaz de liberar tal cantidad de energía que el orden del cosmos se alteraría si faltase. Sin la ofrenda a la deidad, el Sol podría detener su curso en el firmamento. Así pues, el corazón de la víctima de algún modo liberaba una inmensa energía, suficiente para impeler al Sol a proseguir su curso en el cielo. Por eso ha escrito un novelista, con extravagante imaginación literaria, que el sacrificio humano era a los aztecas lo que la máquina del ciclotrón es a los físicos nucleares de nuestra época: un dispositivo para la liberación instantánea de energía masiva.

¿Cómo, dónde, quién y porqué se empezó a dirigir la mirada directamente al cuerpo humano? Estas interrogantes han preocupado a generaciones de historiadores. Hoy parecen estar de acuerdo en que fue en Alejandría, en el Bajo Egipto, gran centro intelectual de la cultura griega, a fines del siglo III antes de nuestra era, cuando por primera vez se hicieron disecciones anatómicas propiamente dichas, en animales y en humanos. En Alejandría se hicieron disecciones y también vivisecciones. Aristóteles comentó en su obra De Partibus Animalium (641 a, 1-5) que las partes del cadáver no pueden ser las mismas que en el ser viviente. “Ninguna parte de un cadáver”, dice, “por ejemplo un ojo o una mano, es en rigor tal, puesto que ya no puede ejecutar su función propia, así como le sería imposible a una flauta de una escultura, o a un médico en una pintura, ejecutar el oficio correspondiente.” En consecuencia, se abrió el cuerpo de animales vivos —práctica que ha continuado hasta la época presente entre quienes hacen investigación biológica.

Se dice también que se abrió el cuerpo de seres humanos vivos con el mismo fin. Las víctimas eran delincuentes a quienes se aplicaba la vivisección como castigo por sus delitos. Eran entregados a la vivisección por orden del soberano egipcio.

En esta forma se legitimaba el horror. La magistratura otorgaba la posesión del cuerpo a los vivisectores y así la práctica de desmembramiento y evisceración tenían plena sanción legal.

Dos nombres se recuerdan de la escuela anatómica de Alejandría: Herófilo y Erasistrato. Se les cita a veces como ilustres anatomistas, y a veces como verdugos sanguinarios. Ambas evocaciones parecen igualmente justificadas. De esa remota época data la estrecha relación que existió entre el sistema de justicia y la disección anatómica. Una relación que iba a cobrar gran importancia en épocas posteriores.

¿Por qué comenzaron a hacerse disecciones? ¿Qué llevó a aquellos hombres a escudriñar el interior del cuerpo? Prefiero dejar el difícil tema en manos de especialistas. Lo que conviene resaltar es que si el cuerpo apenas empezó a ser objeto de conocimiento en la Grecia antigua, en cambio alcanzó ahí una posición central como objeto de emoción estética. El esplendor de la belleza corporal se veneraba sin límites. La desnudez, como ha dicho el historiador Lecky, era emblema de dignidad, no de vergüenza; por eso la mayor adulación para los emperadores consistía en representarlos desnudos en su apoteosis. Los dioses, se afirmaba perentoriamente, refulgían en su soberana majestad desnudos todos, sin excepción. El cultivo sistemático del cuerpo como parte de la educación masculina, la invención y desarrollo de las olimpíadas, y la pasión por las artes plásticas que surgió en la antigüedad clásica, fueron factores que consolidaron la posición privilegiada del cuerpo humano en ese entonces.

Por otra parte, no cabe duda de que la Grecia antigua abusó de la veneración corporal. A nosotros, que nacimos y crecimos en sociedades modernas, productos de la cultura judeocristiana, nos llenan de asombro ciertas manifestaciones populares de entonces. Tal vez hasta nos escandalizan, aunque no seamos mojigatos. Pienso, por ejemplo, en la famosa “faloforia”. Este festejo era parte de una de las celebraciones llamadas “grandes Dionisias”, de las cuales había siete anualmente, en honor del dios Dionisio, es decir el dios de la vid, el Baco de los romanos. La faloforia tenía lugar en marzo y abril. En Delos, se celebró anualmente entre los años 321 y 169 antes de la era cristiana. Duraba cuatro días, en los cuales había ditirambos, o sea precisamente el género artístico dedicado a Baco, pues “ditirambos” era el apodo del dios (di-tira se traduce como “doble puerta”, aludiendo a la doble gestación de Baco, primero en la matriz de su madre, Semelé, y después en el muslo de su padre, Júpiter). Así pues, había ditirambos, combinación de poesía, danza y canto, todo muy apropiado para encender la imaginación de los espectadores. Y luego venía el famoso desfile.

Muchos días antes, carpinteros y ebanistas habían trabajado asiduamente para producir un enorme falo, un gigantesco órgano sexual masculino labrado en madera. Lo pintaban al encausto, y el día del desfile, a plena luz del sol, el enorme pene, pulido y pintado, era arrastrado sobre un carro tirado por jóvenes disfrazados de sátiros. El falo era tan grande y pesado que el carro tenía que ser equilibrado con contrapesos de plomo. Venía precedido por señoritas de las mejores familias, las “canéforas” o portadoras de las canastas sacrificiales, llenas de manzanas, higos y vinos. Jalaban a la víctima, un chivo sacrificial.

Heródoto dice que esta costumbre se importó de Egipto, donde hubo también celebraciones fálicas, bajo los auspicios de Osiris, aunque algunos ritos eran diferentes de los griegos. Los celebrantes egipcios desfilaban sosteniendo títeres cuya única parte móvil era precisamente el falo, el cual era tan largo como la mitad de la estatura del títere. Una arqueóloga, Eva Kuehls, cita a un autor antiguo, Kalixeinos de Rodas, testigo de una procesión celebrada en Alejandría, en 275 a.C. Reporta que se exhibió un falo de madera de 180 pies de largo, dorado. De haberse colocado en posición vertical, aquel órgano hubiera sido tan alto como un edificio moderno de veinte pisos. Esta increíble pieza desfiló en una ciudad que contaba con medio millón de habitantes, quienes con gran fervor entonaban himnos a Dionisio al paso de aquella desmesurada erección.

En Delos, de acuerdo con dos eruditos, Giulia Sissa y Marcel Detienne, el falo procesional tenía forma de pájaro. Es decir, parte del cuerpo, el cuello y la cabeza del ave estaban suplantados por un enorme pene, el cual sin embargo poseía alas. Se me ocurre pensar que el “gallito”, conocido icono de los graffiti mexicanos, en mis tiempos ubicuo en los baños públicos, tiene —después de todo— ascendencia en la antigüedad clásica.

Imagínese aquella procesión pagana. Desfilan los representantes de las colonias helénicas, llevando cada uno un falo de barro; siguen chicos vestidos de pastores y montados en avestruces; pasan también etíopes musculosos cargando colmillos de elefante, luego las canéforas con guirlandas, seguidas de las bacantes con sus tirsos. Vienen panteras y leopardos —los animales simbólicos de Dionisio— y hombres en disfraz de sátiros que ofrecen vino a los espectadores y los obligan a beber. Y atrás, avanzando lentamente, una especie de gran cureña o carromato portando el enorme falo, un carro alegórico como no se les ocurrió ni a los modernos publicistas del Viagra. Todo esto entre los himnos al dios y el bullicio de la gente. Avanza lentamente la procesión, compuesta de una enorme muchedumbre, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hacia el altar del templo de Dionisio. Más tarde, después del sacrificio y un banquete, viene de regreso. Entonces la creciente excitación producida por el vino y el fanatismo exacerbado hacen a los desfilantes cada vez más atrevidos, más procaces, más obscenos y agresivos en sus burlas y sus bromas a los mirones.

¿Cómo no iba a contrastar este hedonismo a ultranza, esta sexualidad desaforada, con la época de desprecio del cuerpo que vino después? En efecto, el advenimiento del cristianismo coincide con una era de desvalorización del cuerpo. Pero ello no se debió sólo al cristianismo. Ya entre los griegos había surgido la idea de que el cuerpo era algo desdeñable. Plotino, el máximo exponente del neoplatonismo, se rehusaba a posar para un retrato, porque decía estar avergonzado de tener un cuerpo, y no veía la razón de inmortalizar esa vergüenza degradante. De Porfirio se dice lo mismo. El cuerpo, pensaba, no es más que una sombra o reflejo de una realidad perfecta que existe en otro mundo, el mundo del Ideal. Hacerse un retrato es ridículo, pues valdría tanto como querer perpetuar una copia de una mala copia.

Antes del cristianismo, y aun entre pueblos de temperamento completamente opuesto a toda noción de ascetismo, como los romanos, habían surgido corrientes de pensamiento que minusvaloraban el cuerpo. El ideal de los pensadores de la escuela Cínica era cortar todo vínculo doméstico y dedicarse a la vida contemplativa. Para muchos filósofos, el cuerpo era algo menospreciable, corruptible, transitorio, un peso muerto para el alma, una prisión para el espíritu. Corrientes marginales a la Iglesia, como los maniqueos y los gnósticos, habían considerado todo lo que es materia como algo despreciable. Nada corporal podía ser digno. Por ello, los llamados “docetistas” negaban la realidad del cuerpo de Jesucristo.

Así pues, el terreno ya estaba sembrado para la explosión de ascetismo que surgió en la Edad Media temprana. Fue entonces cuando la exageración, esta vez de signo contrario, alcanzó extremos sorprendentes. No hay fase en la historia moral de la humanidad, escribió Lecky, que tenga tan doloroso y tan profundo interés como esta “epidemia de ascetismo”. Y agrega, hablando del ideal de hacerse ermitaño: “Un maniático espantoso, sórdido y emaciado, sin conocimientos, sin patriotismo, sin afectos naturales, que pasa su vida en una larga rutina de inútiles y atroces autotorturas, y desvariando frente a los horrendos fantasmas que nacen en su cerebro febril: tal llegó a ser el ideal de naciones que habían conocido los escritos de Platón y que habían presenciado las vidas de Catón y de Sócrates.”

No se trata sólo de un arranque retórico. Las extravagancias de muchos de aquellos ermitaños y cenobitas medievales han sido tema de numerosos escritos. San Jerónimo describe a un monje que por décadas se alimentaba exclusivamente de mendrugos de pan de cebada y de agua cenagosa. San Hilarión se cortaba el pelo sólo los domingos de Pascua, nunca lavaba su tosca túnica, hasta que se le caía a pedazos, y llegó a quedarse casi ciego por desnutrición. La mortificación ideada por San Besarión consistía en nunca acostarse: jamás se le vio reclinarse sobre cama, camastro, hamaca, o tapete alguno, y para dormir aprendió una posición harto incómoda recargándose sobre una pared. De San Macario de Alejandría se cuenta que soportó una semana sin acostarse ni comer nada, más que hierbas sin cocinar. Algunos ermitaños se encerraban en guaridas que habían sido de fieras salvajes; otros hubo que se acomodaron a vivir entre tumbas, en los cementerios. Santa Eufrasia ingresó a un convento donde las monjas jamás se lavaban el cuerpo, y a quienes “la sola mención de un baño las hacía temblar”, según Lecky. Ese caso no era excepcional. Tal era el desprecio del cuerpo, que sólo limpiarlo equivalía a mancillar el alma. Santos hubo que se preciaban de no haber visto su propio cuerpo en más de treinta años.

Lo primero que se nos ocurre es pensar que en esas narrativas hay mucho de fantasía y de imaginación del narrador. Pero aún descontando la exageración, queda un fuerte sabor del desprecio del cuerpo que manifestó el movimiento ascético de los primeros siglos de nuestra era. Egipto fue el foco del monasticismo feroz; los monjes egipcios se hicieron legendarios por sus penitencias. Parecidas prácticas de ascetismo fueron introducidas en Italia por San Zenón y San Atanasio. Las historias de los santos anacoretas, aunque faltas de rigurosa autenticidad, tienen valor histórico en cuanto nos comunican la manera de pensar de los hombres de aquel entonces, sus creencias, y los modelos que proponían como ideales por seguir.

Una de las historias más alucinantes, y sin duda entre las más fantásticas, es la de San Simeón el Estilita, nacido en Siria en el año 390, y muerto en 459. Su historia fue aprovechada por el director de cine Luis Buñuel en una de las películas que hizo en México. De San Simeón se dice que se mortificaba apretándose una cuerda rasposa alrededor de una pierna. La piel se ulceró y se infectó. Despedía un hedor insoportable. Por falta de higiene, la herida fue colonizada por larvas o gusanos, que caían y llenaban su cama. Se cuenta que tomaba los gusanos que se desprendían, uno a uno, y los volvía a colocar sobre su propia carne, diciéndoles: “Come, come lo que Dios te dio”. Es fama que mandó construir una columna o pilar de más de quince metros. Se encaramó a la cima de esa columna y vivió ahí, casi sin poder moverse, y expuesto a todas las inclemencias del tiempo, durante años. Ahí mismo se mortificaba, por ejemplo sosteniéndose con una sola pierna por casi todo el día, o haciendo constantes genuflexiones. Cuando murió, altos prelados de la Iglesia acudieron en tropel a su entierro, y se cuenta que una estrella brillantísima apareció en lo alto de su columna. Por mucho tiempo hubo peregrinaciones a ese sitio, y los feligreses rezaban al pie de la columna. Tal fue su impacto, que todavía en el siglo XIX, en Rusia, había quienes profesaban ser seguidores del gran anacoreta sirio.

Sin embargo, no es cierto que la Edad Media haya sido una época de pura superstición y oscurantismo. Hubo también un intenso fermento intelectual en muchas áreas del conocimiento humano. Pero no puede decirse que el conocimiento científico del cuerpo haya avanzado. La especulación filosófica dominaba todavía hasta el punto de interferir con la visión de la realidad objetiva. La autoridad de los antiguos gravitaba pesadamente sobre las mentes. A pesar de que en el siglo XIII volvieron a practicarse las disecciones anatómicas en Europa, algunos conceptos erróneos, y no pocos absurdos, tardaron mucho en descartarse. Por ejemplo, la idea de que el útero tenía siete cavidades interiores, tres del lado derecho, donde se desarrollaban los fetos varones, tres del lado izquierdo, para las hembras, y una en medio, donde se implantaban los hermafroditas. Hasta el siglo XV empezaron a aparecer textos con ilustraciones que mostraban ya cierto realismo en la representación de las estructuras internas del cuerpo. Admirables como obras de arte, aunque todavía con inexactitudes y errores de apreciación, son los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci.

Llega así el Renacimiento, y la visión del cuerpo humano se hace objetiva y científica. Es la visión que todavía impera en nuestra época. La disección de cadáveres se generalizó en las universidades, y el estudio de la anatomía se hizo una disciplina científica, basada en la observación directa del cadáver.

En las famosas universidades italianas, como Padua y Bolonia, se disecaban los cadáveres no identificados, como los de extranjeros de procedencia desconocida, o criminales ajusticiados, o pordioseros sin domicilio fijo. Siempre ha sido así en el curso de la historia. Los pobres, los destituidos y los marginados de la sociedad son quienes tradicionalmente han corrido el mayor riesgo de terminar en la mesa de disecciones.

Ya bien entrado el siglo XVII, se inventaron técnicas que permitían conservar las piezas anatómicas. Se puede decir que, para su época, fue un avance revolucionario. La admiración que los resultados causaron entre el público se compara con la que hoy suscitan las operaciones de transplante de órganos, o las proezas de los cirujanos en el corazón o el cerebro. Uno de los pioneros de aquellos procedimientos fue el anatomista holandés Friederich Ruysch, quien demostraba su saber en un instituto anatómico de Amsterdam. Sus técnicas le permitieron hacer algunos descubrimientos, por ejemplo la existencia de válvulas en los vasos linfáticos. Pero lo que lo hizo verdaderamente famoso fue su habilidad y destreza como embalsamador. En virtud de la minuciosa inyección de ciertos colorantes y fijadores de su invención, los cadáveres y piezas anatómicas que Ruysch preparaba obtenían el color, la tensión tisular y el aspecto exterior de los seres vivos.

Ruysch transformó su casa en un pequeño museo donde exhibía sus piezas anatómicas y sus cadáveres, sobre todo de fetos y niños. En un cuarto junto a la sala tenía hasta veinticinco especímenes embalsamados. Pero lo extraordinario era la forma como los mostraba. No estaban ordenados por edad, ni por tamaño, ni por sitio anatómico. Ruysch no seguía ninguno de los sistemas de clasificación, más o menos monótonos, que son habituales en las colecciones de museo. Disponía sus cadáveres en posiciones dramáticas, como si fueran actores en la escena. Un cadáver parecía tocar el violín, hecho éste también de tejidos humanos. Un esqueleto adoptaba una posición llorosa, y parecía estar secándose las lágrimas con un pañuelo, el cual en realidad era un pedazo de membrana peritoneal. Otro descansaba en un paisaje surrealista, en el cual los árboles eran tráqueas con bronquios disecados y colocados en posición invertida, de modo que las ramificaciones bronquiales hicieran las veces de ramaje, mientras que las piedras sobre el suelo eran figuradas por vesículas y cálculos biliares.

No le bastaba a Ruysch mostrar un brazo infantil dentro de un frasco de fijador. Tenía que adornarlo con un brazalete, o cubrirlo con una manga de delicada batista orlada de encaje, y además disponerlo en alguna postura sugestiva. Las cabezas de feto las cubría con bonetes muy a la moda de los bebés de entonces. Igual con todas sus piezas: los esqueletos en posiciones sugestivas, y las extremidades amputadas ataviadas con tul, encaje y pedrerías. Las muestras tenían un fin moralizador. Un esqueleto portaba un reloj de arena con la inscripción latina Homo bulla, “el hombre es una burbuja”. Otras piezas del museo aludían a la transitoriedad de la vida, a lo ridículo de la vanidad humana, y recordaban al público, con la apremiante inmediatez del cadáver, que nuestro fin está siempre cercano. Así pues, el cuerpo humano o sus partes se convirtieron en pretexto para un mensaje de sobriedad y moralidad militante.

En esta época floreció también el arte de la estatuaria anatómica. Se usaron diversos medios, pero con estatuas de cera se logró un realismo sorprendente. Todos los que hemos ido a un museo de cera sabemos que las estatuas de ese material permiten efectos de un realismo portentoso.

A nosotros, las exhibiciones de cadáveres y piezas anatómicas al estilo de Ruysch pueden parecernos de mal gusto, o inapropiadas, irreverentes, morbosas y hasta grotescas. No así a los contemporáneos de Ruysch. Destacados intelectuales de su época se deshacían en elogios. Uno de ellos dijo que nada igual se había visto desde que los egipcios embalsamaron sus cadáveres, “pero mientras que las momias egipcias ofrecían una visión de la muerte, las de Ruysch sugerían una continuación de la vida”. Pedro, llamado el Grande, zar de Rusia y después proclamado emperador, uno de los reformadores y gobernantes más notables de la historia del mundo, llegó un día como visitante a la casa-museo de Ruysch. Quedó encantado. Se dice que fue tan deleitosa su impresión al ver la momia de un niño, que se inclinó hasta darle un beso en la mejilla. Años después, se presentó nuevamente y ofreció comprar la colección completa, incluyendo las fórmulas de las preparaciones, por un precio altísimo, casi inconcebible para aquellos tiempos. Era una oferta que Ruysch no pudo rehusar. Los especímenes fueron transportados a Rusia, a San Petersburgo, donde después de dos guerras mundiales todavía quedan unos cuantos.

Conviene recordar aquí que la tendencia a mostrar el espectáculo del cuerpo disecado sigue siempre vigente. En nuestros días, un anatomista alemán, de nombre Gunther von Hagens, ha inventado una técnica de infiltración de tejidos con un plástico, es decir un compuesto químico polímero. La “plastinización” es prácticamente eterna, porque los polímeros duran miles de años sin desgastarse o destruirse. (Quien los desplastinizare, buen desplastinizador será.) Ha montado una exhibición de veinticinco cadáveres humanos y casi doscientas piezas anatómicas tratadas por esta técnica, y su museo ha causado revuelo en Europa. Las piezas se han visto ya en Japón, Suiza y Bélgica, y están actualmente en Inglaterra. No se trata de esculturas. Son verdaderos cadáveres de seres humanos los que ahí se exponen, para horror de muchos eclesiásticos y shock de gran parte del público. Millones de gentes han visto este “show”. Hay un cadáver en posición de jugar ajedrez, con el cráneo abierto para mostrar el cerebro y con una pieza de ajedrez en la mano. Es como si el público se asomara al encéfalo que piensa la jugada que nunca se ejecutará. Otro espécimen famoso es el de un jinete. Va a horcajadas sobre un caballo. En una mano lleva un fuete, y en la otra su propio cerebro, y tanto el jinete como su montura están despellejados, para mostrar la musculatura subyacente. Otro lleva en un brazo su propia piel, exactamente como lo concibió el ilustrador renacentista del libro de Juan de Valverde. Más impresionante todavía es el cadáver de una mujer embarazada cuyo vientre está abierto para exponer el útero con el feto que contiene en su interior.

La intención ya no es moralizante, como lo era para Ruysch, sino didáctica. El público dice salir mejor ilustrado, con mayor comprensión del propio cuerpo. Por lo menos eso dicen los visitantes que firman el libro del registro, entre los cuales figuran muchos personajes mundialmente famosos de la farándula, los deportes y el cine. ¿Y de dónde saca el plastinizador los cadáveres que plastiniza? Según dice, cada vez que expone sus especímenes le llueven miles de solicitudes de personas que quisieran donar su cuerpo para ser plastinizadas. Es una forma de inmortalidad, dicen los aspirantes a donador de cuerpo. Y agregan que la encuentran preferible a la cremación, o a la putrefacción subterránea con devoramiento por gusanos.

Tales son algunas de las formas de ver el cuerpo en la historia. Conviene terminar con un breve comentario sobre una visión actual. Es, como corresponde a nuestra sociedad de consumo, una visión comercial. La encontré por vez primera hace muchos años, cuando era médico residente del servicio de patología de un hospital americano. Hacíamos autopsias, y al terminar entregábamos la glándula pituitaria a un mensajero de una compañía farmacéutica que pasaba a recogerla. En la mayor parte de los casos, la glándula no mostraba ninguna alteración patológica.

La industria farmacéutica usaba las glándulas de muchos cadáveres humanos para extraer la hormona de crecimiento, que después comercializaba. Preparaciones inyectables de dicha hormona se recetaban a niños con retraso del crecimiento; a veces sin verdadera indicación, simplemente porque a la familia le preocupaba la baja estatura del retoño. Gran negocio. Los hospitales, creo yo, no cobraban, o cobraban una cuota nominal, y la hormona se vendía a los precios que la industria de los fármacos acostumbra, es decir carísima.

El asunto terminó mal. Muchas glándulas llevaban el agente causal de la enfermedad de Jakob-Creutzfeld, terrible padecimiento que produce demencia y degeneración cerebral total. Como es bien sabido, la enfermedad puede tardar mucho tiempo en manifestarse, hasta veinte años o más después del comienzo de la infección.

La extracción de hormona de crecimiento a partir de glándulas de cadáver quedó terminantemente prohibida por la ley. Su producción se hace hoy por otros medios, pero para entonces había ya docenas, y tal vez centenares de pacientes que sucumbieron a la enfermedad de Jakob-Creutzfeld en medio de indecibles sufrimientos. Los familiares de los niños afectados entablaron juicio contra la industria farmacéutica, alegando que se sabía del peligro pero no se les informó. Es una historia trágica, sobre todo si se reflexiona que muchos de los niños que recibieron la hormona no la necesitaban realmente: no se trataba de casos de serio enanismo patológico, sino simplemente de chicos de baja estatura, lo cual los convertía en el blanco de las burlas de sus compañeros.

De entonces acá ha llovido mucho. Pero es el caso que el cuerpo se convierte cada vez más en objeto comercial. Se venden y se compran células, secreciones, tejidos y órganos. A medida que avanza la biotecnología, se multiplican las posibilidades de compraventa. Y, como se estila en la sociedad capitalista, existen hasta bancos que atesoran y administran la riqueza. Por ejemplo, hay bancos de esperma. En los Estados Unidos, los donadores ganan entre cincuenta y cien dólares por “entrega”, y se les permite hacer hasta tres entregas por semana. Las mujeres venden sus células reproductoras, los ovocitos, y cobran unos cinco mil dólares por cosecha, ya que la recolección de esas células es más problemática. Hay bellas modelos que anuncian la venta de sus ovocitos hasta por cincuenta mil dólares. Una pareja de millonarios con problemas de infertilidad prometía pagar hasta 150,000 dólares por los ovocitos de una mujer que respondiera a sus detalladas especificaciones: la querían alta, ojiazul y con educación universitaria, entre otras cosas. Como es bien sabido, hay bancos de sangre donde se extraen ciertos productos del plasma. La venta de los mismos es muy redituable. No hace mucho, un barril de petróleo refinado se cotizaba en el mercado a cuarenta dólares, y se decía que el mismo volumen de ciertos productos sanguíneos costaría en el mercado no menos de 67,000. Hoy tal vez la cifra llegue a los cien mil.

Cuando digo que se vende todo, no exagero: quiero decir todo. La placenta, para productos de belleza; los huesos paracoleccionistas y compañías de abastecimientos médicos; el cordón umbilical a compañías que extraen de él células primitivas. Una compañía inglesa, llamada Kiotech, comercializa el sudor. Supuestamente, el sudor tiene feromonas, substancias que dizque tienen la propiedad —siempre codiciada y cotizadísima— de atraer al sexo opuesto. (El fenómeno biológico es espectacularmente eficaz en los insectos, pero en el ser humano dista mucho de estar confirmado.) La compañía produce toallitas empapadas en feromonas extraídas de sudor humano, y las venden con el sugestivo nombre de X-cite. Literalmente hacen fortuna con el sudor de nuestras frentes. Alguien hace dinero, invariablemente, con el cuerpo y sus partes, aunque no siempre sea la persona cuyo cuerpo genera el capital. Y se oyen historias cada vez más tenebrosas de un mercado negro, de traficantes de órganos, o de víctimas que son secuestradas e inmoladas con el fin de vender partes de sus cuerpos.

La comercialización del cuerpo humano es un fenómeno sin precedentes. Plantea problemas éticos y filosóficos que cuestionan los valores más fundamentales de nuestra existencia. Nos obliga a interrogarnos qué significa ser un ser humano, y hace surgir en nuestra mente un sinfín de ideas cuya glosa no podemos intentar aquí.

Quiero terminar recapitulando las visiones del cuerpo que hemos apenas vislumbrado, un poco al desgaire. El cuerpo inefable e invisible, reflejo de una potencia divina e increada, según el concepto de civilizaciones antiguas. El cuerpo como sombra de un arquetipo ideal en la filosofía platónica, o como objeto de emoción estética entre los artistas griegos. El cuerpo despreciable, como fuente de pecado y bajeza, entre los místicos medievales. El cuerpo objeto de conocimiento científico, a partir del Renacimiento. El cuerpo como mensaje moralizador desde la Reforma. Y finalmente, el cuerpo que se convierte en objeto de intercambio en el mercado libre, el cuerpo de cotización y compraventa, nuestra herencia en este bendito sistema capitalista en que nos ha tocado vivir. ~

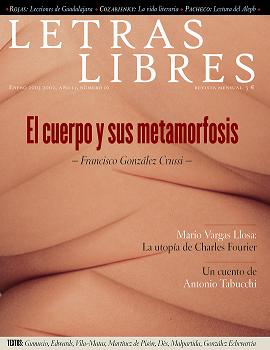

(Ciudad de México, 1936) es médico y escritor. Profesor emérito de la Northwestern University. Su libro más reciente es Más allá del cuerpo. Ensayos en torno a la corporalidad (Grano de Sal/uv, 2021).