Ras Ajlah, Sinaí. Domingo. Media noche.

También en el comedor penetraba el viento. En una de las ventanas la manilla de hierro se había desprendido de la madera podrida, y el marco vacío –porque el cristal debía de haberse roto hacía tiempo– golpeaba una y otra vez el alféizar de madera.

Nos encontrábamos sentados alrededor de la única mesa que quedaba en el barracón grande. Seis hombres con capotes militares, cada uno envuelto en el suyo y clavando la mirada turbia en la taza de plástico que sosteníamos entre las manos. En el aire flotaban los vapores del té que se enfriaba.

De la cocina nos llegó el ruido de unas cazuelas cayendo en el fregadero y al instante la sarta de encendidas maldiciones pronunciadas por Peretz, el cocinero. El noruego que yo tenía enfrente, vestido con el mono azul y el logo celeste de la ONU grabado en la manga, los ojos azules sin brillo y la perenne nube de humo también de color celeste que siempre lo rodeaba, carraspeó enérgicamente, se sacó su corta pipa de la boca y a continuación, con una inmensa fuerza, escupió a boca llena un gran gargajo de saliva que fue a aterrizar lejos de donde estábamos sentados, donde se fundió con el suelo del comedor que estaba cubierto por una capa de polvo y barro.

Esa era la estúpida diversión con la que pretendíamos neutralizar la indolencia en la que estaba sumida nuestra vida aquí en la montaña durante los últimos días, unos días que habían resultado algo descontrolados. No había habido manera

–ni se me habría ocurrido pensar que pudiera ser de otra forma– de poner cierto orden ni de mantener la disciplina durante esos días que precedieron al final. Así que también ahora, aunque ninguno de nosotros lo deseara realmente, nos dejábamos llevar por ese reto tan infantil. Ahí se encontraba pues ese tipo rollizo del abrigo anaranjado con su pelo castaño y que parecía estar siempre sonriéndose a sí mismo, sumándose también él, a pesar de ser el representante de Estados Unidos para la supervisión de los trabajos de demolición, al juego de reunir saliva hasta ponerse muy rojo, y sonriendo con la boca llena de babas escupir para ver si lograba hacerlo más lejos que el hombre noruego de la ONU, aunque en esta ocasión el escupitajo del americano resultó decepcionante.

Ahora es el turno del cuerpo de ingenieros, de modo que el ingeniero de más edad de los tres ejercita ya los músculos de las mejillas, entrecierra los ojos y por la separación que tiene entre las dos palas lanza –como un verdadero artista– una flema veloz, vertiginosa, que cruza el aire como el silbido de una culebra atrapando la mirada de todos nosotros pero que va a caer, ante su desilusión, bastante antes del grueso y pastoso primer escupitajo.

El chico. Ahora es su turno. Él también pertenece al cuerpo de ingenieros. Y resulta que se ruboriza, bizquea, reúne de golpe un poco de saliva como si estuviera cumpliendo con una obligación poco agradable. Se le nota que este jueguito nuestro no es de su agrado pero no tiene el valor para oponerse. No es como su compañero moreno y hosco, el tercero de los hombres del cuerpo de ingenieros, el que tiene amputada parte del pulgar derecho. Y por eso con una media sonrisa de desgana, lanza un ridículo salivajo que no llega mucho más allá de su propio pie y que le deja colgando un hilillo de baba que va desde la boca hasta el pantalón y que brilla a la pálida luz. ¡Qué manera de ruborizase! Se ha puesto rojo hasta la raíz de su rubio cabello.

¿Y ahora? ¿Llevará a cabo su compañero, ese hombre enjuto, alto y negro como un cuervo, una proeza? Pues naturalmente que no. Durante todos los días que lleva aquí con nosotros en la cima de la montaña, mientras hemos estado haciendo los preparativos últimos en vistas de demoler estas instalaciones militares y con ellas el campamento entero, no ha abandonado ni por un momento esa expresión de burla amarga ni nos ha ahorrado sus bufidos de desprecio. Paldi, con ese nombre se me presentó cuando llegó con sus compañeros a la montaña hace diez días. Desde entonces no me ha vuelto a dirigir la palabra.

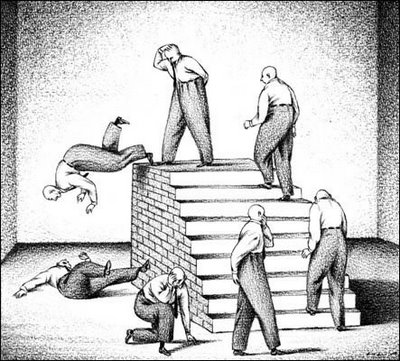

Ahora es mi turno. Levántate, idiota, intenta divertirte. Hincho el pecho, intento reunir en la boca todo el asco y la amargura que siento, pero me detengo de golpe porque lo veo a él levantarse. ¿Será posible? Se ha puesto de pie con arrogancia, la cara negra, el pelo negro, los ojos inquietos, clavándomelos como un par de estacas, porque a mí es a quien más desprecia de todos, yo soy de todos los hombres reunidos en el frío barracón el que más rechazo le produce, de eso estoy convencido, porque ve en mí al instigador de la anarquía que reina en el campamento, y ahora, con un gesto rápido, trepa a la silla y a la vista de todos nosotros, haciendo gala de una gran insolencia, se desabrocha los botones del pantalón.

El noruego alza las cejas sorprendido, lo mismo que el norteamericano, mientras que él, Paldi, con la mirada todavía clavada en mí (¿por qué precisamente en mí?), se saca y agita el miembro viril, tan grande, tan sorprendentemente claro, lo presiona con el muñón de su pulgar amputado y dispara un chorro preciso de orina mucho más allá de la mancha grande del primer escupitajo que se ha ido empapando en la arena.

Y de nuevo, a la vista de ese chorro amarillento del que se eleva un ligero vapor al tocar el suelo, me acomete ese instinto malo, oscuro, que parece bajarme por el vientre, que me empuja a conmocionar a los que están conmigo en este barracón que me asfixia, así que me levanto acallando las voces de protesta que oigo en mí, y mientras la cinta potente de pis que él está lanzando se debilita brincando por la capa de polvo, dibujando en ella una especie de húmedas serpientes retorcidas, me subo muy despacio a mi silla, saco el miembro ante los asombrados ojos de todos –a esto todavía no habíamos llegado hasta ahora– y meo con todas mis fuerzas. Contraigo hasta sentir un fuerte dolor en los músculos del vientre, suelto el líquido cálido, rodeado de vapores y le inyecto todo mi poder hasta hacerlo caer, pesado y maduro, mucho más allá del límite del de mi contrincante, fustigando el suelo hasta dejarlo allí desparramado sobre el polvo.

Al instante, Jörn, el noruego, se pone en pie y aplaude con sus manos torpes en medio de un lento entusiasmo mientras el norteamericano sonríe y levanta la rebanada de pan con mermelada que se está comiendo como quien alza una copa de champán.

Entre tanto yo me abrocho la bragueta del pantalón sintiéndome tremendamente idiota subido a la silla, así que me bajo de ella y me siento.

Peretz llega de la cocina. Tiene el rostro encendido. Trae un plato repleto de tortillas. Al entrar se detiene un instante y olisquea el aire sorprendido. El olor de los vapores de orina flota en el aire y Peretz pasea una atónita mirada por los presentes hasta detenerla en mí, su comandante, la persona en la que confía; me mira con esos ojos tan llenos de melancolía, y entonces yo, al ver su turbación y presa de nuevo de mi mal instinto, le obsequio sin compasión una potente risotada desprovista, sin embargo, de alegría.

Peretz, que nunca entiende nada, me responde con una sonrisa de tanteo que deja al descubierto unos colmillos que parecen de alimaña.

–Un tentempié, mi comandante–dice, con una media sonrisa–, tortillas de media noche –añade mientras las reparte entre nosotros con gran parafernalia.

La tortilla fría y aceitosa parece moverse espasmódicamente en el plato. El penetrante olor del pis se entremezcla con el de la tortilla viscosa y amarillenta que tengo delante, por lo que apretando los labios aparto de mí el plato con la tortilla, momento en el que el norteamericano, envuelto en su abrigo naranja, cae sobre ella ansioso ensartándola con el tenedor.

El susurro monocorde que se oye ahora en la estancia es el de la conversación que mantienen entre murmullos los tres ingenieros. Llevan aquí ya diez días y a pesar de que son tan diferentes entre sí como pueda llegar a serlo una persona de otra, están muy unidos, no se separan ni un momento y parecen estar siempre tramando algo entre cuchicheos mientras dibujan con la punta de la bota sobre la arena o la gravilla el bosquejo de la operación que van a tener que llevar a cabo y discuten sin gran entusiasmo, gesticulando con desesperanza ante lo que opina el otro, a pesar de lo cual siguen muy unidos, ya que el desierto que acecha a las puertas de la montaña no ayuda demasiado a buscar la soledad, además de que la arena del reloj que marca el tiempo que les ha sido asignado para llevar a cabo su misión se está agotando.

Ay, ¡cómo los odio! Toda su sabiduría, eficiencia y aspiraciones las dirigen hacia una sola cosa: descubrir el punto de mayor vulnerabilidad de la montaña, localizar su blando vientre, el lugar en el que habrán de colocar la dinamita para que todas las construcciones que siguen aquí en pie y que pueden todavía servir de refugio, todas las fortificaciones, las defensas, los refugios subterráneos y los búnkeres desaparezcan convirtiéndose en polvo. La montaña está siendo diseccionada. Tan solo el crujir vacío y seco que produce la taza de plástico que aprieto entre las manos llega a mis oídos con claridad.

Ahora un té transparente y templado me escurre entre los dedos hasta caer sobre mi pantalón y las tres lechuzas ingenieras dejan un instante de cuchichear y me miran fijamente. También el noruego, tan fornido como un caballo, vuelve hacia mí unos ojos apagados en los que nunca hay una expresión definida y asiente con la cabeza sorprendido, las brasas de la pipa destellan intermitentemente.

Me levanto, empujo la silla, me cierro el capote militar y me dispongo a salir, cuando de inmediato Peretz sale corriendo de la cocina y me sigue hasta la puerta.

–¿A qué hora lo despierto, mi comandante?

–No es necesario que me despiertes, cocinero. Me despierto por mí mismo.

–Pero por si acaso, ¿no quiere que le llame a la puerta a las siete?

–Ya te lo he dicho, no hay necesidad –le espeto alzando los hombros para protegerme del viento, pero para mi sorpresa él me sigue.

–¿Qué desea que prepare para desayunar?

Me detengo y lo miro sin comprender. Qué lerdo es. ¿No se dará cuenta de lo peligroso que puedo llegar a ser? Aléjate de mí. Apártate. Las palabras de aviso se me agolpan en la mente. Si pudiera hacer salir esas palabras por el codo, por mi frente febril. Huye, lárgate, ponte en guardia.

–Mi comandante, solo queda comida para tres días.

–Más allá del jueves ya no estaremos aquí, cocinero.

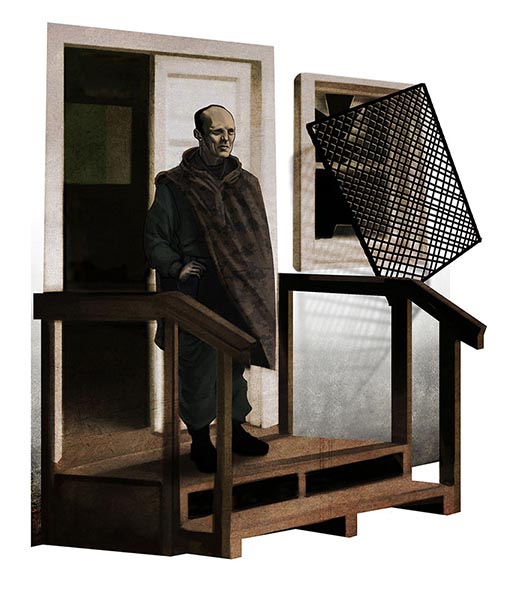

Nos encontramos uno frente al otro en el diminuto porche que hay a la entrada del barracón. Hasta no hace tanto este porche estaba a reventar de soldados hambrientos. Poso la mano en su hombro, se lo aprieto con fuerza y le dirijo una fría mirada.

–Cocinero, te he pedido ya un montón de veces que claves la ventana para que deje de golpear.

Peretz cae en la tentación de dejarse seducir por mi sonrisa aunque gime bajo la presión de los dedos que tengo hundidos hasta el hueso de su hombro. Jadea de dolor, pero sigue sonriéndome:

–Pero si mañana, mi comandante, nos vamos –miente él–, ¿para qué tengo que…? –Y al oírlo decir eso toda mi rabia se esfuma.

Nos vamos a marchar. No tiene sentido clavar la ventana. ¿Qué fuerzas me quedan ya? ¿Cuánto voy a tardar en desaparecer como una pompa de jabón? Porque va a ser irremediable. Este cuerpo está muriendo. En esta montaña Yani ha muerto.

–¿Qué pasa ahora, cocinero? –le grito furioso– ¿Quieres un beso de buenas noches? –Y tensando los músculos del brazo y del hombro lo alzo hacia mí, ligero como una pluma, tanto que los pies se le despegan del suelo, y apretando mi boca contra su mejilla hundida en la que crece una barba incipiente le doy un beso caliente y mojado, para después empujarlo contra la puerta sin mirarlo, no sea que vaya a dar pie a que el arrepentimiento me traicione, y virando en redondo dirijo con ímpetu la febril frente hacia el viento, como si lo embistiera, aunque sigo sin sentir alivio alguno. ~

__________________________

Traducción del hebreo de Ana María Bejarano.