UNO

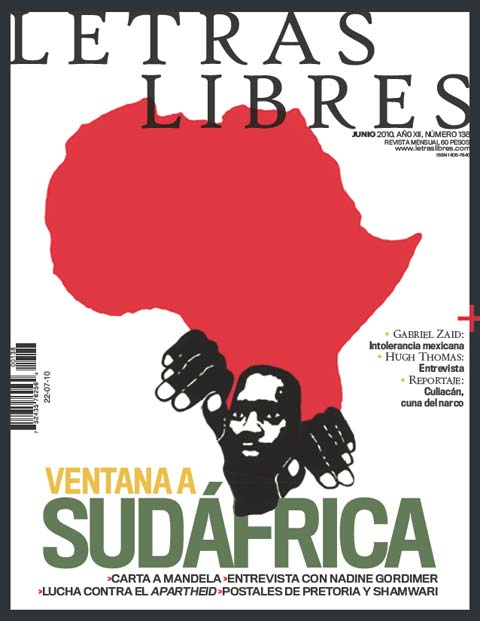

En julio de 1964, cuando tenía veinticuatro años de edad, mi vida en Sudáfrica tocó a su fin.

Los acontecimientos que condujeron a ello fueron por completo hechura mía. A nadie más pudo culparse. Fui yo quien se precipitó al abismo que se abrió entre mis posibilidades y mis límites, entre mis saberes y lo que de mí mismo ignoraba, entre mis fantasías y mis capacidades. Lo ocurrido no transcurrió en privado sino públicamente, a la vista de todos quienes me conocían. Aquellos sucesos hicieron añicos un patrón de vida que, hasta aquel momento, había sido activo, prometedor y comprometido.

Por razones que todavía no alcanzo a comprender por completo, intenté hacer cosas que estaban lejos de mi alcance y fracasé. Intenté cambiar el mundo que me rodeaba, pero en el proceso destruí el mío propio y traicioné a mis amigos y compañeros. Dañé la causa en que creía y por la que había trabajado. La mayoría de la gente que hasta entonces me había respetado y se había fiado de mí, me consideraba ahora con desprecio.

Otras personas, en el gobierno y los servicios de seguridad, que habían llegado a ver en mí a un extremista de cuidado, estaban ahora al tanto de mi fractura; sabían a ciencia cierta que estaba acabado. Cuando, seis meses más tarde, abandoné el país, nada quedaba de la vida que había llevado hasta comienzos de aquel año.

Me ha tomado un largo tiempo poder contemplar lo que ocurrió e intentar tener algún trato con ello. Pero ahora que esa obscenidad que fue el apartheid oficial ha sido formalmente enterrada quizás haya llegado la hora de hacerlo. Lo que sigue es no sólo un ensayo acerca de la política del miedo en lo personal; es también un ensayo en torno a la política del fracaso y la traición.

Dos

En el Cabo de Buena Esperanza, en la Provincia Occidental de Sudáfrica, llueve en invierno. Los días invernales no son mucho más cortos que los veraniegos, pero lo parecen pues hace más frío y la gente pasa menos tiempo fuera de casa. Puede haber azules rachas de cielo despejado, pero a menudo todo está nublado. La tierra aquí es húmeda y oscura; los robles del Cabo tienen el tronco negro y húmedo. No recuerdo ninguna helada. De vez en cuando las montañas que bordean la península del Cabo muestran su cima cubierta de nieve y, en ocasiones, hasta la Montaña de la Mesa se viste de una delgada capa blanca, pero jamás cae nieve en los pueblos o suburbios.

Con sus hermosas montañas, su clima templado y sus largas costas, el Cabo era un lugar maravilloso e inocente donde crecer entre las décadas de 1940 y 1950. Provengo de una familia de profesionales liberales judíos. Mi padre era un médico apacible, sumamente querido. Ocasionalmente mi madre daba lecciones de piano, participaba en obras de caridad y jugaba al bridge. Yo hacía las cosas que suele hacer la mayoría de los chicos. Asistí al equivalente de una buena escuela pública y gratuita (en aquellos días era una escuela sólo para blancos), jugué sin mayor distinción al rugbi y al críquet, los fines de semana escalaba las montañas del Cabo. Durante veranos ardientes y a menudo ventosos, nadé e hice surfing y anduve por ahí, descalzo, en bicicleta. Disfrutaba del teatro escolar; me encantaba participar en las representaciones.

Fue una niñez maravillosa, muy en especial porque el Cabo parecía estar exento de los extremos del clima y la política que caracterizaba al resto del país. Yo solía viajar a Johannesburgo, al norte, a pasar las vacaciones invernales en casa de mis primos y siempre, en cada ocasión, me impresionaban los contrastes: el veld reseco y endurecido por las heladas, las feas casuchas en medio de la escoria de las minas, la violencia de la ciudad, la incesante segregación racial.

Ya en mis años de adolescencia, las fuerzas políticas, cuyo origen estuvo en aquellas provincias septentrionales de Transvaal y del Estado Libre de Orange, se habían puesto en marcha hacia el sur, al tiempo que se apoderaba de mí un sentimiento de ultraje ante el modo en que mis compatriotas sudafricanos eran tratados por el apartheid. Hacia el final de mi adolescencia di en escribir una iracunda poesía de tema político. Supongo que fue inevitable que, tan pronto ingresé a la universidad, me involucrara tanto en la política estudiantil como en la nacional.

Un viento noroeste prevalece en los inviernos del Cabo. La masa oceánica luce gris y espesa. Mar adentro se desatan tormentas que castigan duramente la costa. Cuando había niebla y si el viento soplaba en la dirección correcta, a veces podía uno escuchar el repetitivo y quejumbroso sonido de la sirena de niebla de Mouille Point, situada a millas de distancia, al otro lado de Signal Hill, advirtiendo a las embarcaciones de los peligros que acechan la entrada a Table Bay. A diferencia de los veranos, siempre abiertamente cálidos y ventosos, los inviernos parecían peligrosos y encerrados y yo me sentía en ellos como atrapado. La llegada del verano era como un escape.

Fue justo en mitad de aquel verano, el 4 de julio de 1964, cuando fui despertado al amanecer por la policía política. Mi novia se hallaba conmigo en el apartamento. Fue una invasión repentina y ominosa. Tras los golpetazos en la puerta, en menos de un minuto pasé de un sueño profundo a ver el pequeño apartamento lleno de agentes de seguridad. Abrían gavetas y armarios, echaban abajo los libros de sus estanterías, escrutaban mis archivos, examinaban mis papeles, leían mis cartas, revisaban mis libretas de direcciones y teléfonos, se encaramaban en la terraza y hurgaban en las cajas.

El allanamiento era apenas uno de los muchos que aquella misma mañana se llevaban a cabo a todo lo largo y ancho del país. La policía política había venido en procura de material incriminador que pudiera relacionarme con cualquiera de las organizaciones políticas proscritas, o con alguna actividad política ilegal. Hasta donde yo sabía, aparte de unas cuantas revistas académicas y algunos libros probablemente prohibidos, el apartamento estaba “limpio”. Pero me equivocaba: había cometido un error fundamental que puso en marcha la serie de acontecimientos que habría de seguir.

Unos dos años atrás yo había sido reclutado por una pequeña organización que llegó a ser conocida como Movimiento de la Resistencia Africana (MRA), aunque originalmente se llamó Comité Nacional para la Liberación (CNL). Yo no conocía a todos sus miembros pues el mra estaba organizado en un serie de regiones y células, presuntamente aisladas unas de otras, pero sus miembros activos no llegarían a cuarenta en todo el país, más un grupo algo más amplio que les brindaba apoyo local y un puñado de activistas que residían en el extranjero.

Su objetivo primordial era el sabotaje de instalaciones públicas, tales como las torres del tendido eléctrico de alta tensión, como una forma de protesta contra el régimen del apartheid. Se daba especial atención a no poner en peligro vidas humanas. La causa era justa y a mí me parecía que, políticamente, aquel había sido un paso inevitable.

Pequeña como era, la organización había sido sumamente exitosa en todo lo que hizo. Y en muchos otros aspectos. Sus actividades ofrecían una salida para la frustración y la desesperanza que, crecientemente, había llegado yo a sentir ante las formas convencionales de resistencia al régimen. Pero hoy siento la desazón de pensar que tal vez fueran mis necesidades personales las que hallaron expresión en aquella actividad; necesidades que acaso sólo tenían una tenue relación con la política del país. Había un excitante y secreto peligro en la tarea, y me sentía halagado por haber sido invitado a unirme a la organización. Tal vez formar parte de ella me brindaba una sensación de propia importancia; quizás hasta de valía. Ciertamente, todo aquello había servido para mitigar la culpa que había llegado a sentir por haber nacido blanco y privilegiado en Sudáfrica. Tal vez al procurar ser siempre más radical y más osado y correr más riesgos, trataba de aparecer superior ante los demás jóvenes con quienes me sentía estar compitiendo.

No sé dar un perfil claro de mis motivos de entonces, excepto decir que, al mirar ahora hacia atrás, detecto una mezcla fatídica en esos motivos: algo que no fui capaz de explorar. Sin parar mientes en lo que hacía, me deslicé hacia un tipo de peligros para los cuales no estaba ni naturalmente dotado ni en modo alguno preparado.

Meses antes de aquel allanamiento matutino, el hombre que había estado entrenándonos en el uso de explosivos me dio a leer un documento. Según recuerdo, no serían más de dos o tres páginas. En términos más bien generales, el documento versaba sobre los pasos a dar una vez que se identifica y se pondera un blanco posible, y sobre cómo atacarlo. Muy bien podría haber sido tomado de un manual militar sumamente elemental. Su tono general era a la vez inocente y comprometedor. Yo lo había ocultado dentro de un libro que coloqué en una estantería y me había olvidado por completo de él. Había muchísimos libros en el apartamento, y de pura casualidad un agente tomó en sus manos aquel libro en particular. Lo estuvo hojeando, dio con el documento y lo entregó al teniente van Dyk, quien estaba al frente de la operación.

Van Dyk era un muy conocido –y temido– miembro de la Sección Especial de la policía de Ciudad del Cabo. Yo lo había visto en varias ocasiones, vigilando las manifestaciones y los mítines de protesta, siempre tomando notas. Hombre delgado, van Dyk te miraba a través de lentes de montura negra y podía pasar rápidamente de un perceptivo interrogatorio, conducido con modales corteses, a todo un arrebato de ira. Él y “Spyker” van Wyk, un paniaguado suyo, pero más violento, a quien yo habría de conocer más tarde, hacían una pareja formidable.

Van Dyk echó un vistazo distraído al documento y no pareció interesarse en él. Desde donde yo estaba sentado, no podía ver qué documento podía ser aquel, así que procuré mostrarme despreocupado. Los hombres juntaron un montón de papeles, informes, libros y un disco de larga duración que iban a llevarse para un examen ulterior. Entonces van Dyk me alcanzó el documento y me preguntó muy quedo qué era aquello. Cuando vi de qué se trataba, una oleada de miedo me inundó por completo, para luego disiparse. Hubo un instante, empero, en que sentí que todo mi mundo estaba a punto de llegar a su fin. No puedo recordar con precisión lo que respondí. Es probable que haya tratado de transmitir desenvoltura, tartajeando que seguramente era algo que había encontrado casualmente, o me había sido dado, pero que no podía recordar dónde o cuándo, puesto que no me parecía de importancia.

Repentinamente tuve conciencia del frío. Hacía frío dentro y fuera de mí. Comencé a tiritar y me acerqué a la estufa eléctrica. “Frío, ¿eh? –dijo van Dyk–; veo que tienes frío”, y había amenaza y compresión en sus palabras. Los hombres como él, cazadores de hombres, parecen capaces de oler el miedo.

Yo había estado involucrado en la importación de explosivos plásticos, en la voladura de torres del tendido eléctrico y de cables de señalización ferroviaria. También en el intento de destruir una radioemisora. Ser hallado culpable de ese tipo de sabotaje entrañaba una sentencia obligatoria mínima: no menos de cinco años de prisión. Más probablemente, diez o veinte años; posiblemente cadena perpetua y, concebiblemente, la muerte en la horca: estaba en serios problemas.

Los agentes de seguridad tomaron el nombre y dirección de mi novia y le permitieron irse a casa. No parecían tener el menor interés en ella. Si bien también formaba parte de la organización, la chica era una desconocida para la policía. En su apartamento, y en un maletero vecino, guardaba explosivos y otros materiales comprometedores. Ella sabía cuán importante era mudar todo aquello de lugar.

Repentinamente, luego de recolectar sus hallazgos, los agentes de seguridad se fueron. Estremecido aún por lo que habían hallado, su partida me tenía ahora confundido. No atinaba a pensar con claridad acerca de lo ocurrido ni de lo que cabía hacer. Sin embargo, lo que pasó en las horas, días, semanas y meses que siguieron, habría de devastar todas nuestras vidas. Pero en esos pocos, vacíos minutos que siguieron a la partida de los agentes, no hubo la menor premonición de lo que vendría. Ni siquiera consideré escapar a toda prisa ni pensé en un sitio adonde poder ir.

A pesar de hallarme aterrorizado, la conciencia adulta de la realidad del peligro que enfrentaba no había desalojado todavía la ilusión –la ilusión propia de un niño– de que nada especialmente terrible podía ocurrir. Algo haría que la situación cambiara. Nada de aquello debería en verdad estar ocurriendo: todo se iría por sí solo. El tiempo parecía suspendido. Casi ritualmente, me aseé y me vestí. No estoy seguro de lo que me proponía hacer en lo inmediato. Un amigo y yo habíamos planeado pasar el día escalando en la montaña. Era la mañana de un sábado. Todavía era temprano, quizá las siete o las siete y treinta. Todo estaba muy tranquilo y hacía frío.

Diez o quince minutos más tarde, tal vez menos, hubo un estrépito de pisadas en las escaleras y los agentes de seguridad estuvieron de vuelta. Van Dyk lucía sin aliento y excitado, casi enajenado de sí. Como si en momentos como aquel pudiera caer en un trance. Esto pude advertirlo en él más tarde, durante los interrogatorios, cuando algún subalterno le traía trozos de información desde alguna otra parte. Era como si su autocontrol se intensificara en condiciones de excitación y estrés.

Cuando de nuevo entró en el apartamento fue para notificarme de mi arresto y de que se proponía solicitar detenerme bajo la “provisión de noventa días”, mediante la cual se podía retener (en aquella época) a una persona para interrogarla, en confinamiento solitario y sin formular cargos hasta por noventa días. Dicho procedimiento podía repetirse una y otra vez.

Semanas más tarde le pregunté por qué no me arrestó tan pronto leyó el documento.

Me respondió que había querido esperar y ver qué haría yo y adónde me habría dirigido. No sé cuánto haya de cierto en su respuesta. Tampoco sé si sólo vino a asimilar las implicaciones del documento cuando, de vuelta en el coche policial, comenzó a leerlo con la debida atención.

Para el caso, ya no importaba: fui trasladado a la estación central de policía en Caledon Square, donde se me permitió hacer una llamada a un abogado (privilegio sumamente usual tratándose de un blanco, aunque muy rara vez concedido a los negros) para decirle que estaba detenido en régimen de confinamiento solitario, bajo la ley de los noventa días. Me condujeron a las celdas situadas en el piso de arriba del salón de reseñas. Me escoltaron hasta una que medía cinco pies por ocho. Dieron un portazo y se fueron.

Tres

Conocía las celdas por haber pasado en ellas algunos fines de semanas, luego de ser arrestado en alguna manifestación o plantón. De hecho, en una ocasión ocupé aquella misma celda. Pero ahora era diferente.

Es poco lo que hoy puedo recordar de los dos primeros días pasados en ella, excepto mi oscilación entre la esperanza y el terror.

Quise creer que no era mucho lo que podrían sacar de un simple documento. Comencé a urdir un cuento que explicara por qué fue hallado en mi apartamento. Recuerdo haberme dicho: “Bueno, muchacho, apretar el trasero contra el banco y a sudar.” Si lograba ceñirme por suficiente tiempo a mi cuento acerca del documento, quizá todo saldría bien.

Pero mi confianza comenzó a aletear nerviosamente, igual que una cortina de cara a la brisa deja entrar ráfagas de miedo. Y es que también estaba seguro de que no tenía salida alguna. No había escapatoria heroica para la situación: yo me sabía culpable, si esa es la palabra adecuada, de lo que ellos sospechaban. Abrigaba la esperanza de que el abogado a quien telefoneé difundiría la noticia de mi arresto de modo que otra gente comprometida del Cabo supieron de mi arresto en el curso de aquel fin de semana o muy poco después. Tres de ellos se ocultaron por un tiempo para intentar luego riesgosas huidas del país por tierra, mar y aire. Mientras lo hacían, algunos alcanzaron a poner sobre aviso a la gente de Johannesburgo, de modo que unos cuantos más lograron escapar. Me alegro mucho de que así haya sido, pero hubo otros que no lo lograron. Prefirieron aguardar y prolongaron la atención a sus asuntos cotidianos, en algunos casos durante casi un mes después de enterarse de mi arresto. ¿Qué esperaban? No lo sé, a pesar de que pienso que, de haber estado en su lugar, yo habría hecho lo mismo. Después de todo, yo había permanecido en mi apartamento durante aquellos cruciales quince minutos entre el momento de la partida de los agentes de seguridad y su retorno para arrestarme. ¿Qué había estado esperando? ¿Pude haber escapado? ¿Deseaba ser capturado? ¿No creía acaso que lo que estaba ocurriendo era algo real? No lo sé.

Cuatro

Me avergüenzo al escribir sobre los acontecimientos que siguieron a mi arresto. Siempre que pienso en ellos hay una parte de mí que, sencillamente, desea morir y siempre lo deseará. La médula del caso puede formularse llanamente. Lo repentino, la velocidad y la manera casi minuciosa con que se desintegraron mi voluntad y mi habilidad para resistir un interrogatorio en condiciones de confinamiento solitario me tomaron totalmente por sorpresa. A muchos otros también. Pero yo, sencillamente, rehusé resistirme.

Los agentes de seguridad se pegaron a los talones de mi novia y observaron cómo sacaba ella cajas y maletas de su apartamento. Así, lograron rastrear el equipo hasta el lugar donde ella lo llevó y donde fue arrestada. A la medianoche del tercer día de mi detención –el lunes que siguió al allanamiento del sábado al amanecer– me sacaron de mi celda para confrontarme con el alijo. Todo estaba allí, en las maletas: explosivos, detonadores, cables, herramientas, documentos. Quisieron saberlo todo al respecto; en especial, querían saber de todos los involucrados.

Conservo dos claros recuerdos de aquella noche. El primero son los globos de una siniestra luz azulenca que alcancé a ver desde la ventana de la oficina del coronel Rossouw –situada en un segundo piso–, mientras aguardaba a que comenzara mi interrogatorio. Era la niebla invernal envolviendo los faroles de la calle. A lo lejos podía columbrar la silueta oscura del edificio de la Municipalidad, desierto a aquellas horas. Sus molduras se veían de un negro deslumbrante en la húmeda opacidad de la noche.

El segundo recuerdo es la visión de Rossouw, el jefe de interrogatorios, al colocarse un par de guantes de goma de color rojo que había sacado de una gaveta, mientras se aproximaba a mí. Siempre que veo guantes como aquellos recuerdo aquella noche.

Rossouw hizo un gesto con la mano para echar a todos los demás agentes se seguridad fuera de la oficina, me dio un empellón contra la pared y comenzó a golpearme en el estómago. Me maltrataba con sus puños pero aquello no era nada, absolutamente nada, comparado con lo que otra gente en Sudáfrica y otras partes soportaba a manos de la policía política.

Momentos más tarde los demás agentes de seguridad irrumpieron de nuevo en la oficina, con ganas –o fingiendo tener ganas– de tomar parte. Me gritaban, aunque sin tocarme. Me deslicé pared abajo hasta el piso, más en estado de shock que adolorido. En ese momento tuve por cierto que la golpiza podría continuar hasta que, eventualmente, me quebrara. Fue entonces cuando comencé a hablar.

En el curso de los días y semanas que siguieron, en cada interrogatorio se ejecutó en mi obsequio la rutina del “policía bueno y el policía malo”. Yo sabía –no, no sabía del todo– lo que estaban haciendo conmigo. Solté la lengua lentamente. Di los nombres de colegas que habían sido miembros de la sección de Ciudad del Cabo del MRA. Al principio lo hice con la esperanza de que otros se dieran a la fuga y lograran escapar. Pero luego, de a poco, di más y más nombres. Randolph Vigne, Eddie Daniels, Spike de Keller, Stephanie Kemp, Tony Trew, Mike Schneider y Alan Brooks.

Luego di los nombres de conocidos míos que militaban en la rama de Johannesburgo. Incluso di el nombre de uno de mis amigos más queridos: Hugh Lewin. Aunque algunos, afortunadamente, lograron escapar, los arrestos comenzaron de inmediato, primero en Ciudad del Cabo; más tarde en Johannesburgo. A medida que hacía pedazos la organización, la seguridad del Estado estableció vínculos y conexiones que la llevaron a hacer más detenciones en las provincias de Natal y del Cabo Oriental.

Llevaba una tres semanas detenido cuando John Harris, uno de los miembros de la organización de Johannesburgo que no había sido arrestado, colocó una bomba en la principal estación del ferrocarril de la ciudad. Aunque se hizo una llamada de advertencia, la bomba estalló antes de que pudieran hallarla. La explosión mató a una anciana, mutiló a un niño y veintitrés personas más resultaron heridas. Más tarde, esa misma noche, la puerta de mi celda se abrió de golpe para dar paso a van Dyk, lívido de la rabia, los ojos brotados detrás de sus gafas.

–Una de vuestras bombas mató a veinte personas hoy en Johannesburgo, maldito judío –me gritó–. Te colgarán por esto.

Estaba convencido de que yo había callado el nombre de Harris para protegerlo, facilitando así el atentado con bomba.

En realidad, aunque llegué a conocer a John en un contexto diferente, no tenía ni idea de que fuera miembro del MRA. Por lo demás, nuestra política siempre había sido la de no poner en peligro vidas humanas. Puedo recordar aún la mirada de van Dyk mientras se pasaba lentamente el dedo índice por la garganta para rematar con un rápido movimiento, señalándome, antes de salir de mi celda dando un portazo.

El resto de aquella noche no pude controlar un solo músculo de mi cuerpo. Tirité de terror hasta el amanecer. Si habían logrado que hiciera “crac” durante los interrogatorios de la primera semana, ahora me habían abierto en canal. A partir de ahí solté más o menos todo –aunque quizá no todo– de lo que todavía sabía acerca de la organización. Todavía habría de permanecer en confinamiento solitario por otros cinco meses, pero bastaron los primeros dos para destrozarme. Tal vez sólo bastaron los primeros dos minutos de detención.

Cualquier remanente de habilidad para resistir la urgencia de hacer cualquier cosa con tal de salir de allí –arrastrarme, suplicar, negociar– se disolvió por completo aquella noche. Cualquier resto de la determinación que alguna vez tuve de no fallarles a mis compañeros, cualquier compromiso con la idea de hacer lo correcto –y cualquier temor a lo que la gente pudiera decir o pensar de mí si no lo hacía– se evaporó, simplemente.

Más tarde supe que había aprendido algo más aquella noche. Aprendí que en la raíz de todos los miedos que había experimentado y habría de experimentar estaba la idea imposible, el horror, de mi propia extinción. Ese terror terminal era el meollo de todo mi miedo y ha alimentado todos los miedos que he sentido desde entonces. No importa cuán carentes de importancia, cada uno de ellos me ha parecido ser un pequeño recordatorio o una expresión de aquel. Hoy, cuando alguna trivialidad logra angustiarme, o me siento aprensivo respecto de algo relativamente menor, hago conciencia de cómo esos temores superficiales pueden conectarme con aquel miedo profundo y final.

De niño, llegué a hacer cosas tan peligrosas como estúpidas, igual que todos los niños. Escalé paredes de roca sin soga alguna, nadé entre corrientes traicioneras y anduve en bicicleta, sin frenos y por carreteras de mucho tráfico. En mi juventud hice volar torres de tendido eléctrico y burlé patrullas policiales y, al hacer esas cosas, me sentía tenso y excitado. Pero ninguna de ellas implicaba valentía: sólo ese falso e infantil coraje que infunde el no conocernos a nosotros mismos. No llegué a experimentar nunca nada parecido a una amenaza a mi propia vida y por eso, creo, nunca llegué realmente a comprender qué cosa puede ser el miedo. En verdad, no llegué nunca a conocerlo. Ahora, al fin, lo conocía.

Tres o cuatro semanas después de que terminaron los interrogatorios clave, fui trasladado desde la estación de policía a la prisión local, en Roeland Street. Durante un tiempo me alojaron en una de las antiguas celdas de la muerte, ocupadas por los condenados en la época en que aún se llevaban a cabo ahorcamientos en Ciudad del Cabo. (Ya en los sesenta se ahorcaba en Pretoria, a un ritmo de sesenta o setenta ejecuciones al año.)

Dada su función, el lugar era contradictorio. Aunque había sido una especie de pabellón de la muerte, era una celda espaciosa, soleada y bien ventilada que estaba en un bloque separado del resto de la prisión. La parte superior de la puerta estaba cubierta de una densa tela metálica a través de la cual la permanente vigilancia de veinticuatro horas podía advertir si el condenado intentaba quitarse la vida. Había muchos mensajes finales grabados en las paredes por los condenados, de quienes presumo que todos eran hombres.

Los mensajes eran aún visibles, a pesar de las muchas manos de pintura reglamentaria. Uno de ellos, que estaba en una esquina junto a la puerta, rezaba: “¿Por qué los hombres temen a la muerte y no hay hombre a quien la muerte tema?”

No podía saber cuántos hombres habrían ocupado aquella celda antes de ser conducidos finalmente al patíbulo. Nada en mi vida pasada me había preparado para un lugar así. Y las semanas transcurridas en él sólo fortalecieron mi anhelo de escapar a cualquier precio. Durante parte del tiempo que permanecí allí llegué a pensar que me ahorcarían a mí también, hasta que estuvo claro que las autoridades tratarían separadamente el caso de las bombas en la estación del ferrocarril, sin vincularlo con otras actividades del MRA. En efecto, así lo hicieron: John Harris fue hallado culpable y ejecutado en Pretoria el 1º de abril de 1965. Subió al patíbulo cantando “We Shall Overcome”: “Venceremos”.

Mirando hacia atrás, sería fácil culpar de mi colapso a la golpiza, a la detención en solitario, o al miedo infundido por los interrogatorios. Pero la detención obró mucho menos en mí que el ácido destilado por el encuentro conmigo mismo y que me dejó en el hueso. Muy rápidamente –casi tan pronto como fui arrestado– cobré conciencia de que ante mí estaba la posibilidad de veinte años o más en prisión; tal vez de algo más terrible y definitivo. Y que no podría soportarlo. Sentí el incontrolable siseo interior que soltaba mi capacidad de resistir al desinflarse. Poco a poco quedé al descubierto: desvergonzado, sin saber de mí, aterrorizado y miserable. Di nombres; traicioné a mis compañeros.

En cautiverio y bajo presión muchas personas declaran; a muchas se les puede hacer hablar. Pero yo fui más lejos: aporté evidencia contra mis amigos y colegas durante los juicios a que fueron sometidos los grupos de Ciudad del Cabo y Johannesburgo. Otros ocho o nueve miembros se avinieron a aportar evidencia y unos cuantos de ellos llegaron a hacerlo: los demás no fueron llamados a testificar y fueron puestos en libertad.

Pero mi responsabilidad por una traición consumada cara a cara fue, sin duda, la más grande. Al haber estado en el centro de la organización, la evidencia que proporcioné fue la más devastadora. A pesar de arreglármelas para proteger a algunos miembros, y otras personas que habían colaborado con la organización, hablé ante la corte que juzgaba a nuestro grupo de Ciudad del Cabo (Eddie Daniels, Spike de Keller, Stephanie Kemp, Tony Trew y Alan Brooks) acerca de mi labor de reclutamiento, de los entrenamientos, de las reuniones y de nuestros ataques a diversos blancos. Me descompuse en el estrado de los testigos y lloré, pero ese no fue el final del asunto. No todavía.

En un traqueteante avión militar fui conducido al norte, esta vez como testigo de cargo en el juicio que en Johannesburgo se le siguió a Baruch Hirson, Raymond Eisenstein, Fred Prager y mi amigo Hugh Lewin.

Aunque Fred Prager resultó absuelto, los demás fueron a prisión.

Eddie Daniels pagó quince años en la prisión de la isla Robben; a Baruch Hirson le dieron nueve años; a Hugh Lewin siete; Raymond Eisenstein, Tony Trew, Alan Brooks y Spike de Keller estuvieron en prisión dos años cada uno, y Stephanie Kemp estuvo un año encerrada.

Finalmente, luego de cinco meses, cuando virtualmente no quedaba ya nada que traicionar y una vez concluidos los juicios, las autoridades cumplieron con su parte del asqueroso toma y daca que yo había pactado con ellos. Me pusieron en libertad y me expulsaron para siempre de Sudáfrica.

Cinco

Dejé Sudáfrica, para no retornar jamás, el 1º de enero de 1965, en el apogeo del verano austral. Tenía veinticuatro años.

Había nacido allí; allí me crié. Hay cosas que echo de menos de un modo que me hace intolerable pensar en ellas: la pluralidad de culturas y colores; el mar, el sol, los nogales, los viñedos y (ahora) las pocas personas a quienes conozco personalmente y que aún viven allí o han regresado allí. No echo de menos mucho más.

Ciertamente no echo de menos la brutalidad de su historia; ciertamente no me hace falta la fealdad de sus distorsiones y crudezas sociales, muchas de ellas todavía en pie; ciertamente tampoco la ofensa de su desquiciante desigualdad ni la crueldad endémica. Y ciertamente no la incesante violencia de su futuro incierto.

Otrora oficial, el apartheid ha muerto ya, y espero que la inmensidad del optimismo del país logre sobreponerse a los problemas de su nueva democracia. Pero se me hace difícil pensar en el regreso, aparte, tal vez, del deseo de visitar los lugares de mi niñez que me asalta de vez en cuando.

Lo que había sido una prolongada adolescencia y una primera juventud exitosa, ahora, en 1965, era una tierra baldía. Me había quedado sin nada. En la universidad fui un alumno capaz, presidí el centro de estudiantes y la unión nacional estudiantil; fui activista de un abanico de causas y comités. Se me veía como un vocero enérgico, corajudo y respetado; se pensaba de mí que llegaría lejos. Había hablado, marchado, participado en manifestaciones y campañas contra todas las formas del apartheid. Participé en la procura de fondos para becas destinadas a estudiantes negros y morenos. Visité ilegalmente las townships y universidades negras y forjé vínculos con estudiantes y activistas –mucho más valerosos que yo– de esas instituciones. Se me invitaba a dictar conferencias en el extranjero. Llegué a criticar a personas por no estar dispuestas a dejarse contar como opositoras. En un artículo (embarazosamente titulado “El coraje de las convicciones”), publicado poco antes de mi arresto, había llegado a escribir que “aquellos que no están con nosotros están contra nosotros”. Exhorté al sacrificio; llevé a mucha gente a esperar muchas cosas de mí.

Al paso que me involucraba cada vez más con el MRA, reclamé acción y más acción. Suprimí mis temores acerca de lo que hacíamos y por qué lo hacíamos. Hice a un lado mis dudas sobre nuestra utilidad y erré por completo al examinar no sólo las fuentes de mi energía sino también el modo en que ellas se expresaban en activismo político. Activamente ayudé a captar gente para la organización; gente toda que se fiaba y dependía de mí.

Bajo arresto y sometido a interrogatorio me derrumbé como un castillo de naipes. Al dar su veredicto, uno de los jueces del proceso en Ciudad del Cabo dijo que llamarme “rata” al referirse a mí era propasarse con las ratas.

No sorprenderá entonces que, en los años que siguieron, y con excepción de algunos miembros de mi familia y unos cuantos amigos extraordinarios, la mayoría de los luchadores radicales sudafricanos me repudiara, excomulgándome y evitando todo contacto conmigo.

El movimiento estudiantil nacional que dirigí durante dos años me escribió para decir que mi nombre había sido tachado de su lista de miembros vitalicios. Durante un tiempo fui miembro del Partido Liberal de Sudáfrica, cuyas políticas y prácticas llegaron a desilusionarme con el tiempo. Ahora el partido me enviaba una tajante carta de expulsión.

En cuanto llegué a Gran Bretaña hubo quien me aconsejó no estudiar en tal o cual universidad porque o bien iba a encontrar demasiada hostilidad o bien podía verme desairado por los demás exilados sudafricanos. Un antiguo amigo me recomendó que no siguiera la carrera de estudios políticos y, desde luego, mucho menos intentara hacerme profesor en esa disciplina. Me escribían para sugerirme, con malignidad más o menos controlada, que me arrastrara de vuelta a la guarida de sabandijas de la que había salido. Otro amigo de mis días universitarios, el distinguido poeta C.J. Driver, escribió una novela cuyo protagonista, apenas disfrazado porque obviamente se trataba de mí, termina siendo ejecutado. Un conocido me escribió para decirme que en cuanto supo lo ocurrido juró matarme. La gente se esmeraba en hacer notar que me evitaba en público. Si ocasionalmente avistaba en Londres a otro exilado sudafricano conocido, daba media vuelta y escapaba del sitio. En lo posible, procuraba no ir a la ciudad; todavía a veces me siento incómodo en ella.

Por supuesto, la incomodidad no estaba en Londres sino en mí mismo.

Seis

Hasta aquí el relato sumario de mi traición, vista desde afuera.

Me tomó largo tiempo reconocer siquiera lo que había hecho. Dudo mucho que llegue alguna vez a comprender realmente el relato interior de mis acciones. Cualquiera está sujeto al autoengaño, especialmente cuando intenta decir la verdad.

La gente con quien he llegado a hablar acerca de lo que hice entonces tiende a expresarse de dos maneras. Los caritativos dicen: “nadie sabe realmente cómo ella o él habrá de reaccionar ante diversos tipos de presión, ya sea severa o leve, y en consecuencia lo prudente es no juzgar a los demás”.

Pero a menudo me he preguntado por qué no podemos saber cuál será nuestra reacción. ¿No nos conocemos a nosotros mismos lo suficientemente bien? ¿Será por esto que a veces podemos actuar en medio de una niebla hecha de ignorancia de nosotros mismos, poniéndonos en situaciones en las que no deberíamos estar y en las que al cabo no damos la talla? ¿O acaso nunca podremos anticipar cuáles han de ser esas situaciones y sólo podemos reconocernos tales como somos cuando estamos ya metidos en ellas? Honestamente no lo sé.

La otra manera de abordar el asunto es esta: “¿cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué rayos te comportaste de ese modo? ¿Por qué sucumbiste tan pronto y traicionaste tan completamente? Es casi incomprensible cómo alguien como tú pudo llegar hacer una cosa así. Sucumbir al confinamiento solitario es comprensible; la mayoría sucumbe. Pero ¿por qué llegar al extremo de ofrecer evidencia incriminadora de tus compañeros a un Estado asesino? ¿Por qué? ¿Cómo confrontarte contigo mismo mientras haces algo así, y más aún una vez que lo has hecho?”

La explicación más sencilla y obvia sería decir: “me acobardé”; la cobardía, pura y simple, explica muchas cosas. Pero ¿por qué yo? Mi conducta y mi perspectiva de las cosas, antes de mi detención y confinamiento, nunca fueron las de un cobarde. Al menos yo no creo que lo hayan sido. Hice y arriesgué más que muchos de mis compañeros. Nunca, de ningún modo, preví o planeé lo que pasó durante mi detención; me resulta imposible imaginar a alguien planificando tal cosa. Así que, si fue por cobardía, ¿cómo explicar su aparición en aquellas circunstancias? He llegado a pensar que no todas las opciones que adoptamos son tan racionales como las hubiéramos deseado, especialmente las opciones fatídicas.

Tal vez estas se asemejen más a estocadas movidas por profundas corrientes de miedo animal, urgencia de sobrevivir, agresión, inseguridad, dolor, odio, lujuria o hambre que, impredeciblemente, emergen con potencia suficiente para hacer a un lado valores, creencias, tradición moral, cultura, dominio de sí mismo, razón y dignidad propias. No siempre obran de este modo, pero pueden hacerlo. Pienso que fue algo así lo que ocurrió cuando escogí hacer lo que hice. Fue una escogencia y fue del todo mía: porque a pesar de la presión, del miedo y la desorientación, nadie me forzó a hacerlo.

Recuerdo haber hecho algunos elementales cálculos de costo y beneficio acerca de lo que podría ocurrir si daba o dejaba de dar evidencia contra mis amigos y compañeros, buscando justificaciones y salidas. Pero tengo también la clara sensación de que mi escogencia fue, en los hechos, alentada por la poderosa marea de un tipo distinto de energía: una energía anterior al cálculo racional y al juicio. Una de las corrientes de esa marea fue el miedo, un miedo terrible. Pero se trató también de algo mucho más complicado y más profundo que el miedo.

Ocurrió como si me descubriera a mí mismo en una situación toda ella hechura mía, sí, pero nunca procurada, nunca comprendida, nunca anticipada. Fue como si despertara sólo para encontrarme en mitad de una pesadilla ajena, o quizás en una vida ajena. Sólo que no era pesadilla: era mi propia vida. Algo real y horrible de lo que tenía que salir.

Hoy puedo ver que parte de la vida que llevé hasta el día de mi arresto era una mentira. No una mentira calculada, pero una mentira al fin.

Por aquella época debí haber tenido alguna conciencia de la tensión entre el tipo de persona que yo era y el tipo de tarea que me ocupaba, pero no habría podido comprender esa tensión. El hecho cierto es que la concha que juntas ofrecían mi imagen y mi conducta era falsa: un constructo, un número teatral sostenido en el tiempo cuyo origen estaba en un sentimiento de inadecuación, de miedo a ser pequeño y pasar desapercibido sin inspirar amor alguno y, en correspondencia con todo ello, de la necesidad de impresionar a la gente.

Estoy seguro, cuando miro ahora hacia atrás, de que abracé el activismo político porque ello traía consigo certidumbres y un estatus de los que sentía que carecía. Pero al involucrarme en política no hice otra cosa que meterme en algo que comenzó a cobrar vida propia y que me arrastró lejos, cada vez más lejos, de la posibilidad de entender mis limitaciones y de aceptarlas.

Aunque en apariencia exitosa, la vida personal, social y política que construí para mí no tenía sustancia alguna en que fundarse. Así, cuando la persona que fabriqué y representaba fue realmente puesta a prueba, el maquillaje se revino, la barba postiza se desprendió, el cinturón reventó y los pantalones prestados cayeron al suelo. El actorcito desnudo descubrió de pronto que lo que había tomado por una representación se había convertido en vida real y huyó del escenario suplicando que se le dejara salir del teatro.

Tal vez me permití involucrarme en una lucha cuyas exigencias rebasaban mis capacidades.

Siete

Trataré de explicarme.

No es que no creyera en los valores que enfrentábamos a los del apartheid y la opresión: aquel era un régimen detestable.

Sin embargo, hubo muchos otros sudafricanos blancos y radicales que aborrecían genuinamente el apartheid pero que o bien abandonaban el país y se iban a vivir al extranjero o bien permanecían en él sin ponerse en situación de peligro.

Habiendo decidido que no se comprometerían en la lucha, supieron dónde y cómo trazar la línea que separara su oposición, valerosa pero prudente, del peligro. Y pudieron vivir con esa línea. Muchos de ellos se dispersaron en universidades o ejercieron sus profesiones en Gran Bretaña, Norteamérica y Australia. Algunos incluso viajaban ocasionalmente a Sudáfrica por razones familiares o para hacer alguna investigación. Algunos han vuelto a vivir permanentemente allí, luego del fin del apartheid.

¿Por qué no cruzaron el umbral y entraron en la zona de peligro? ¿Qué los refrenó de empeñar sus vidas a la causa, ya fuera dentro del país o en el extranjero? ¿Por qué siendo tan enemigos del apartheid como el que más no se entregaron por entero a la lucha? Algunos lo hicieron, por supuesto, pero fue sólo un puñado de gente extraordinaria. La mayoría no lo hizo: la mayoría fue lo suficientemente honesta para saber que aquella lucha no era su lucha. No realmente, no personalmente y no exclusivamente su lucha; al menos no en el sentido de querer entregarse por completo a ella y prescindir de sus carreras, familias y vidas cotidianas.

Donde muchos mostraron autodisciplina, autoconocimiento y la honestidad de equiparar su grado de compromiso con sus capacidades o dejar el país, yo cometí el error de traspasar el umbral e ir al encuentro del peligro. Movido por una verdadera abominación del régimen, por simpatía y solidaridad con aquellos que padecían bajo él, pero sin el nivel necesario de verdadera comprensión y compromiso personales. ¿Por qué? ¿Por qué llegué a sentirme responsable de todo lo que ocurría en Sudáfrica y procuré cambiarlo sin antes asumir responsabilidades para conmigo mismo? ¿No será este mi verdadero crimen, mi crimen original, el de ignorarlo todo sobre mí mismo? ¿No se desprenden directamente de él mis demás crímenes?

No sé realmente la respuesta a mi propia pregunta. Esta línea de pensamiento podría ayudar a explicar por qué me porté como lo hice, pero tal vez sólo conduzca a formular más preguntas que las que puede responder.

Y quizá sea suficiente, moral y políticamente, saber, simplemente, que mi conducta fue vergonzosa, dañina y mala. Cualquiera que haya sido la causa y el contexto, no puede haber otro punto de partida. Cualquier intento de explicar cómo estas cosas llegaron a ocurrir traería consigo la quejumbrosa implicación de justificarlas de algún modo, colocando la responsabilidad en alguna otra parte, en otra persona, en otra situación. No deseo hacer eso: fui yo. Yo escogí involucrarme. Fui yo quien actuó. Soy responsable de todo lo que hice al querer escurrirme de aquello en que me había metido. Lamento profundamente el modo en que me comporté. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Pero no puedo.

Cualquiera podría decir: “lo pasado, pasado y a lo hecho, pecho” y que, en consecuencia, lo mejor para mí sería callarme, no volver hablar de cosa alguna y alejarme reptando.

Pero todavía tengo algo que decir.

Ocho

Aquellos acontecimientos fueron para otros y para mí un punto de inflexión: fueron a la vez un final y un volver a empezar.

No creo que ninguno de nosotros haya podido seriamente anticipar lo que habría de suceder y mucho menos cómo habría de suceder. Tiempo después todos los involucrados tomaron cada uno direcciones diferentes. Las vidas que llevamos en Sudáfrica hasta aquel callado mes de julio de 1964 se desintegraron, así de simple. Hubo amistades que se disolvieron cuando parecían más saludables; relaciones de trabajo que colapsaron cuando parecían estar unidas por lazos de acero, carreras que cesaron abruptamente; grupos que auguraban durar toda una vida se vieron rotos por completo. Hubo intimidades que se desvanecieron. Repentinamente, cada quien fue arrancado de la diaria estructura de la que él o ella había formado parte y sus previos modos de vivir, muertos por los sucesos de aquel año, rara vez recibieron un entierro decente.

Luego de mi arresto y de subir a bordo del coche policial aquella mañana, nunca más volví a ver la calle en que había vivido ni el vecindario en que crecí. Todavía soy capaz de visualizarlo todo, congelado tal como era en julio de 1964. Arrebatado de las texturas ordinarias de la vida cotidiana, fui absorbido por el sistema, primero en Ciudad del Cabo, más tarde en Pretoria. Luego de ingerirme y procesarme, el sistema me vomitó cinco meses más tarde en Johannesburgo, desde donde dejé el país para siempre.

Un año más tarde algunos libros y unos cuantos efectos personales me dieron alcance en Inglaterra: artefactos todos de un tiempo y lugar diferentes. Llegaron en una caja de madera por la época en que vivía cerca de la frontera con Gales, habitando un cottage hecho de piedra donde me congelaba. Dictaba clases en una escuela de Oswestry. Encontré la caja una noche, al regresar del trabajo: estaba tirada frente a la puerta, en medio de la nieve, como desechos abandonados allí.

Aquellos que fueron a prisión y sus familias sufrieron terriblemente. Aunque algunos fueron puestos en libertad tempranamente, otros cumplieron sentencia hasta el último día. Sólo uno de ellos, Eddie Daniels, permaneció en Sudáfrica tras recuperar su libertad. El resto viajó al extranjero. Todos sobrellevaron con valentía y dignidad aquello de lo que escapé y siempre que pienso en ello me abruma la vergüenza.

Al paso de los años intenté ponerme en contacto con todos, por carta, o a través de intermediarios, para intentar decirles cuánto lamento mi debilidad, mi fracaso y mi traición. Algunos, con extraordinaria generosidad (como Eddie Daniels y Stephanie Kemp), respondieron directamente o hicieron contacto conmigo por carta, a veces con mensajes encomendados a terceros, una vez por teléfono y ocasionalmente por e-mail. Otros, comprensiblemente, nunca lo hicieron.

La disculpa que les debo no es del tipo que pueda expresarse jamás en palabras ni en ninguna otra forma que conozca. Aquellos que no fueron detenidos y se las arreglaron para escapar fueron todos al exilio y, de una u otra forma, se vieron obligados a rehacer sus vidas lejos de Sudáfrica, si bien algunos regresaron allí cuando el apartheid tocó a su fin.

Nueve

Mirando atrás, el tiempo trascurrido desde que salí de Sudáfrica y vine a vivir en Gran Bretaña parece comprimirse y distenderse: a veces volaba; otras reptaba. Al principio nada ocurrió y, sin embargo, ocurrió de todo. Durante casi quince años viví una duermevela; fui un muerto en vida. En la superficie funcionaba más o menos competentemente. Lentamente comencé a desarrollar actividades y establecer conexiones que me ataran a la existencia diaria en un lugar nuevo para mí. Tratando de orientarme de nuevo, me fui lejos: trabajé durante un tiempo en un kibutz (en Israel) y, más tarde, llegué a ser peón en una granja al sur de Estados Unidos. Luego regresé a Inglaterra y dicté clases en una escuela en Shropshire durante un año. Todavía hubo más indecisión y vagabundeo, hasta que, llegado el momento, completé mis estudios de posgrado, acepté trabajo temporal en algunas universidades y tuve, al fin, la suerte de que se me ofreciera un empleo permanente en York.

Pero no había mucho más para mí; se trataba de una vida a medias.

¿Habría podido ser de otra manera? Si bien se puede reconstruir el marco de una vida cotidiana muy rápidamente, no resulta tan fácil restablecer tu integridad, especialmente cierto elemental sentido de la propia valía. Esas reconstrucciones toman tiempo. Es como tratar un diente podrido o una herida supurante: primero hay que hurgar en la podre antes de comenzar a sanar; de lo contrario la pus sigue extendiéndose. Es preciso también mirarlo detenidamente.

Yo, al principio, no estuve dispuesto. O tal vez no podía hacerlo; ciertamente por aquel entonces no habría podido escribir del asunto como aquí lo hago. Trasteaba en círculos, a la espera de hallar alguna justificación y hasta una explicación para lo ocurrido que de algún modo me exonerara. Todavía me asombra, como algo muy cercano a lo milagroso, el hecho de que durante aquella fase unos cuantos buenos amigos me toleraran. Mientras no aceptara y confrontara mi responsabilidad no podría plantarme en suelo protegido y seguro: el fingimiento continuaba, la debilidad persistía; era incapaz de echar raíces sanas. Si no se abraza alguna verdad, se abrazan ilusiones, esperanzas, fantasías.

Me casé y me divorcié, dos veces, en rápida sucesión, a fines de los sesenta y en los tempranos setenta: con ello causé aún más dolor y desgarramiento. Supongo que esperaba hallar en esas relaciones el tipo de aprobación y aceptación que, a su vez, me permitieran aprobarme y aceptarme a mí mismo. Pero no se puede sostener tal tipo de relación –quizá ningún tipo de relación– sin contar con un núcleo de respeto propio. Y tenía menos cada vez. Comencé a usar somníferos para dormir y el pánico se apoderaba de mí cuando veía agotarse las píldoras. La sensación de miedo e impotencia en manos de la policía política seguía a mi lado y dos sueños recurrentes reflejaban esto último a las claras.

En uno de ellos imaginaba que no todos los explosivos acopiados por nosotros habían sido hallados y que parte de ellos, ya en descomposición dentro de alguna maleta desportillada, en algún maletero, estaba a punto de estallar y hacer daño a más personas. En el otro sueño yo nadaba con rumbo a Inglaterra. En algunas versiones del sueño, a veces alcanzaba a ver los blancos acantilados de Dover, o el edificio del Parlamento británico transpuesto sobre la costa, o era cualquier otro símbolo físico del país el que aparecía en el horizonte mientras yo nadaba y nadaba, sintiendo el alivio de estar cerca. Justo entonces un pequeño bote de goma con motor fuera de borda se acercaba hasta emparejarse conmigo. A bordo del bote estaban van Dyk y van Wyk, a veces también Rossouw. Saludaban con la mano, riéndose de mí y decían: “Eso es, hombre: nada; nada todo lo que quieras; te sacaremos del agua antes de alcanzar la orilla.”

Durante un tiempo me vi con un psiquiatra. Era un hombre bondadoso que me recordaba al Beaker del show de los Muppets. Iba a verlo semanalmente a su casa de estilo victoriano en las afueras de York. Un reloj grande hacía “tic tac”, lentamente, en el recibidor. Un fuego ardía en la chimenea a gas que había en su consultorio. Hablábamos. Había largos silencios. Nada cambiaba. Continuamente daba en pensar que debía cambiar de empleo, irme a otra parte, adoptar otro nombre o dejar el país. En los peores momentos de aquel periodo no encontraba sentido en continuar así, pero mi voluntad de vivir se mostraba invenciblemente fuerte. La extinción me había aterrorizado una vez; la extinción por propia mano me aterrorizaba aún más

Diez

No es necesario abundar en este periodo de vida a medias. Pero dos cosas ocurrieron durante él, casi al mismo tiempo, que produjeron un cambio.

Lo primero fue que una relación importante terminó en algún momento de 1980. Aquella mujer llegó a significar mucho. Y ahora se apartaba de mí. Aquello me dejó desolado. Al parecer, una emoción ya vieja regresaba, pero esta vez se ahogaba en algo más vasto y arropador: en la sensación de no tener valor alguno para nadie. Me llegaba desde todas partes, como un grito proferido en un anfiteatro de montañas, gimiendo y retumbando alrededor mío.

Casi al mismo tiempo, o poco tiempo después, me encontraba en Londres, de visita en casa de mis amigos Jill y Tony Hall (ambos son psicoterapeutas), cuando comenzamos a hablar de los sucesos de 1964. El último miembro del grupo, Eddie Daniels, había salido recientemente de la prisión. Habíamos hablado antes, innumerables veces, de lo acontecido aquel año. Pero esta vez Jill, a quien conocía bien y de quien me fiaba por completo, dijo de pronto: “No. No estuvo bien en lo absoluto. No importa cuáles hayan sido las presiones, no estuvo bien comportarse así.”

Sé que parecerá increíble, pero nunca antes hasta entonces había admitido ante mí mismo una verdad tan simple.

La sensación de inutilidad, de falta de valía se posó sobre mí como un banco de niebla. Y no se iba. Mi trabajo, todas mis actividades me parecían vacías y carentes de sentido: ni más ni menos que una fachada tras la cual me agazapaba con secreta vergüenza y con miedo, aterrorizado de saberme al descubierto y al mismo tiempo incapaz de salir al exterior. Comprendía que había estado hurtando el cuerpo a la verdad sobre mí y lo que pasó en 1964. Ahora sufría las consecuencias de aquel prolongado escamoteo.

Acudí entonces donde un terapeuta llamado Robin Shohet, y comencé a verlo con regularidad durante un tiempo. Es difícil describir lo que ocurría durante las sesiones: no había nada dramático en ellas. Nos sentábamos en unos enormes cojines, en un pequeño apartamento: los sonidos de un mercado callejero del oeste de Londres flotaban alrededor nuestro y al principio yo no hacía más que pensar cuán tonto era aquello. ¿Qué podría pasar allí que significara una diferencia?

–No tengo nada que decirle –dijo él, muy al principio, cuando mostré mi ignorante desdén por el proceso. Pero superamos aquello y muy pronto descubrí que él no permitiría nunca que me saliera con la mía. Desafiaba todos mis tretas. Si me daba por explicar o evadir me interrumpía, sin más, y me llevaba de vuelta a lo que yo había hecho y a lo que sentía yo al respecto. Aprendí lo que resultó una sencilla lección, pero de enorme importancia: aprendí a aceptar la responsabilidad por lo que había hecho. El punto no era ya por qué lo había hecho, ni las circunstancias en que lo había hecho, sino que yo lo había hecho. Que traicioné a mis compañeros. Cualesquiera hayan sido las circunstancias, yo había sido, a pesar de todo, el agente, no la víctima. Había escogido y actuado. Me había comportado deshonrosa y repugnantemente. Eso no podría cambiarlo; debía vivir el resto de mi vida con ello: no importa cuánto lo lamentara, el pasado no admitiría alteración alguna. A diferencia de otros actos de traición, el mío había sido cosa pública y conocida; no algo privado y oculto. No podía bajar la cabeza y dejarlo pasar por encima, ni suprimirlo ni evitarlo. Habría siempre gente que me odiara por ello y debía aceptarlo.

Pero no era necesario permanecer insomne e incapacitado para siempre; algo habría que pudiera hacer para seguir adelante.

Once

A principios de 1984 me deshice de todos mis somníferos.

Fue mientras disfrutaba de una licencia académica para hacer investigación en Australia.

Por un tiempo, el sueño era cosa intermitente y poco profunda, como una marea en su bajamar, rápida y delgada, deja sobre la arena de una playa muy llana una ondulante película de agua. Luego, con cada nueva pleamar, comenzó a hacerse más profundo. Lentamente, en el curso de muchos, muchos meses, el sueño normal retornó a mí y con él llegó una sensación de vida.

En los años que siguieron los sueños recurrentes se hicieron cada vez menos frecuentes hasta casi desaparecer por completo. Comencé a ver cuán importante es la relación entre lo personal y lo político de un modo que nunca antes había considerado. Lentamente, la energía perdida comenzó a regresar y pude dedicarme de lleno a la enseñanza y a mis alumnos. Trabajé duro, investigando y escribiendo, esperando llegar a ser capaz de hacer un aporte al campo que he escogido. Y comencé a sentir, más positivamente que nunca, que estaba en mí establecerme y echar raíces, aquí, en Inglaterra, y sentirme más a gusto entre mis colegas.

Hasta aquel momento tener una familia me había parecido algo imposible o indeseable. Ahora comenzaba a verlo como un reto, más bien; un plan para el futuro en el que no había lugar para el pasado. Hoy soy padre de dos niños todavía en edad escolar. Tengo todas las responsabilidades prácticas y ordinarias, todos los compromisos y las preocupaciones que suelen centrarse en los niños y sus necesidades. El pasado no puede cambiarse, desde luego, ni tampoco olvidarse, pero el futuro siempre está abierto.

Aunque los sucesos que he descrito siempre serán parte de mi presente, hoy me siento mucho más lejos de aquella fría mañana de julio del 64 en que todo comenzó. O terminó.

Todavía me ocurre en ocasiones que una oleada de aborrecimiento de mí mismo y de vergüenza me cubre incontrolablemente y me siento ahogado en ella. La desesperanza se hace presente de nuevo y mi deseo es salir corriendo a esconderme. Pero he llegado a convencerme no sólo de que siempre es posible seguir adelante, sino de que ello es lo que conviene y de que debemos hacerlo. Sencillamente no cabe otro modo de ser: recordar y asumir la responsabilidad por lo pasado para poder vivir en el presente y contribuir al futuro; aprender del pasado para no volver a parecernos a él.

Y pasar a otra página. ~

Traducción de Ibsen Martínez