Pedro Ramírez Vázquez, autor de la mayoría de los edificios más representativos de México, es también uno de los arquitectos más longevos. Tras firmar obras como el Museo de Antropología, la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco o el Congreso de la Unión, Ramírez Vázquez celebra en abril su 90º aniversario entregando nuevos proyectos para concursos y ultimando los detalles de sus obras recientes, que van desde Coahuila hasta Dubái. Estigmatizado como uno de los principales artífices de los sueños monumentales del régimen priista, oculta, bajo un currículo casi irreal, un trabajo certero y propositivo, sobre todo el que corresponde a su primera etapa.

De sus insuperables piezas culturales en el Bosque de Chapultepec de los años sesenta (la Galería de Historia, el Museo de Antropología y el Museo de Arte Moderno) al Museo del Templo Mayor (1987), del edificio de Mexicana de Aviación (1984) a la creación del logotipo de Televisa; o de la organización de los Juegos Olímpicos de 1968 a la Secretaría de Obras Públicas (1976-1982), su trabajo evade distinciones entre las categorías de urbanismo, diseño, orquestación y publicidad. Propulsor de la imagen moderna que sorprendió al mundo a mediados del siglo XX, definida en obras como la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria (1952), el pabellón de México para la Feria Mundial de Bruselas en 1958 –que le valió el máximo reconocimiento de la Exposición–, así como los de Seattle (1962) y Nueva York (1964), Ramírez Vázquez se ocupó tanto de las necesidades como de los símbolos de una población creciente y entonces progresista.

Nacido en 1919, a medio camino entre los pioneros modernos –Juan O’Gorman, Enrique del Moral, Mario Pani…–, originarios de los primeros años del siglo XX, y entre la segunda generación de arquitectos modernos –Abraham Zabludovsky, Teodoro González de León y Ricardo Legorreta–, nacidos en la década de los veinte y los treinta, Ramírez Vázquez comparte los valores y estilos que definieron a ambos frentes. Influenciado por la corriente que pretendía transformar la revolución armada en una revolución social, se enfocó en la infraestructura elemental que el país requería, dedicándose después a abastecer a la ciudad con las dotaciones culturales, deportivas y de planeación que el desarrollo de la segunda mitad del siglo exigía. Al poeta Carlos Pellicer, profesor suyo durante la secundaria, le atribuye el haberse convertido en arquitecto, cuando lo escuchó hablar sobre la urbanización de la ciudad como un concepto dirigido a la convivencia de la gente. La falta de servicios y de lugares de interacción social lo llevó a abandonar la idea de estudiar leyes, como habían hecho sus hermanos, para en cambio dedicarse a organizar espacios. La atención a las necesidades sociales tras la época de la revolución, así como la filiación monumentalista que definió a la segunda modernidad, confluyeron en un personaje plural, capaz de reunir evocaciones precolombinas con técnicas industriales, circulaciones eficientes con celosías minuciosas y dimensiones ceremoniales con materiales precisos.

Si bien a finales de los años noventa arquitectos como González de León y Legorreta supieron moverse fuera de las asignaciones de grandes encargos públicos para confeccionar además la identidad corporativa y cultural del México democrático, cambiando a políticos por empresarios, o a un régimen por otro, Ramírez Vázquez permanece vinculado principalmente al trabajo que realizó a partir de los años sesentas y hasta principios de los noventas. Pero casi siete décadas de ejercicio profesional, asentados sobre una formación iniciada en la Escuela Nacional de Arquitectura, donde realizó la primera tesis de urbanismo del país, ofrecen mucho más de lo que se ha resumido en arquitecturas titánicas, puestos públicos y volúmenes que se quieren escultóricos. Como sucede también con González de León y Legorreta, es en la obra inicial –y menos protagónica– donde el arquitecto ha ensayado lo mejor de su trayectoria.

Lo que inició a los veinticinco años de edad –en 1944– tras la cancelación por parte del responsable del proyecto de construcción de escuelas rurales en Tabasco, y su improvisado ofrecimiento como voluntario, devino en el concepto del Aula-Casa Rural, donde agregó la incorporación de casas para maestros, una biblioteca, una huerta y avanzadas nociones sobre la prefabricación de materiales, obteniendo el Gran Premio de la Trienal de Milán en 1960. La atención al contexto y a procesos constructivos para aplicarse en serie se materializaron en más de 35 mil unidades repartidas en diecisiete países –de Italia a la India y Brasil–, y en su posterior proyecto para la Casa que Crece (un sistema de prefabricación industrial para vivienda de bajos recursos). A esto le siguió la construcción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1954) y quince mercados construidos en dos años (1955-1957) –La Lagunilla, Coyoacán, Azcapotzalco, Tepito, Balbuena…– donde la innovación en las estructuras y cualidades plásticas de las cubiertas, realizadas con la colaboración de Félix Candela, le catapultaron al ámbito de los proyectos emblemáticos.

La realización de la casa de Adolfo López Mateos mientras este era secretario del Trabajo, antes de asumir la Presidencia, y la infatigable pericia política de Ramírez Vázquez lo colocaron también al frente de la arquitectura patriótica que habría de desarrollar desde entonces. Su talento –elevado a la altura de su capacidad representativa– lo hizo exportador de la imagen oficial del país. Haciendo de un edificio un logotipo, su arquitectura sintetiza las formas más arcaicas de la cultura al tiempo que exalta la condición de México como el primer país latinoamericano que se hizo moderno. Tan innovador en conceptos y en técnicas como interesado en las raíces, ha sabido canalizar las ansiedades y aspiraciones arquitectónicas de la nación.

Del carácter metafórico de construcciones codificadas con referencias, a la inventiva en esquemas y flujos, sus aportaciones suelen cuantificarse en metros cuadrados y en relación al desbordado número de visitantes que sus obras reciben con extrema practicidad. Desde la Basílica de Guadalupe (que da cabida a casi veinte millones de visitantes al año y a más de dos millones en una sola noche) hasta el Museo de Antropología (donde sólo la sala de exposiciones temporales puede acoger a seiscientas personas a un mismo tiempo), o el Estadio Azteca, para 110,000 personas (previsto para ser desalojado en dieciocho minutos) –resultado de un concurso en el que venció a Félix Candela y a Enrique de la Mora por cuestiones de accesibilidad, isóptica y la idea de sumar palcos y estacionamiento al programa–, su trabajo va ligado tanto a una estética solemne como a la capacidad mágica para organizar espacios de afluencia masiva. Pero más allá de las obras de latido heroico y de la exaltación del orgullo cívico, más allá del rigor geométrico y las estructuras rítmicas, está la improvisación técnica y programática.

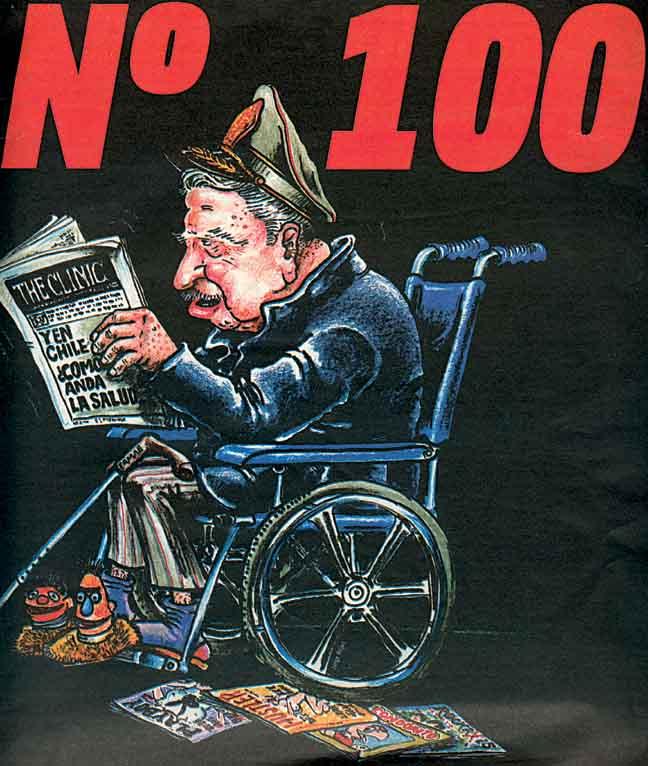

Aunque se trata de una carrera estrechamente ligada al crecimiento de la capital, obras como el Museo de Dakar en Senegal (1972), los edificios gubernamentales de Tanzania, en Dodoma (1975), o el Museo Olímpico de Lausanne, en Suiza (premiado por la Asociación de Museos Europeos como el mejor museo europeo del año en 1995), lo ubican como autor de palacios modernos, tanto propios como ajenos. A partir de los años setenta, su obra ha ido enfatizando volumetrías elementales y formas pesadas. La Embajada de Japón en México (1975), en colaboración con Kenzo Tange, el Santuario de Guadalupe en Monterrey (1981) o el Centro Cultural Tijuana (1982) ejemplifican una arquitectura colosal, de gestos imperativos. A veces excesiva, casi siempre dominante, su arquitectura se apoya progresivamente en una expresividad escenográfica y en la perdurabilidad material de los edificios. El pabellón de México para la Feria de Sevilla en 1992, caracterizado por la volumetría en forma de equis, casi una caricatura del poder, simboliza el clímax del discurso retórico de una arquitectura obligada a ser grande. Una arquitectura tan proclive a la mímica como las propias instituciones a las que viste.

Si no fuera por el brasileño Oscar Niemeyer –activo a los 101 años–, el irrenunciable compromiso de Ramírez Vázquez con la profesión sería un caso único. Para él la arquitectura es el vehículo para organizar a la sociedad. Estructuras victoriosas y formas entusiastas dibujan una arquitectura entendida como espacio público y como fábrica de identidad. Del arquitecto José Luis Cuevas (autor de la urbanización de la Colonia Condesa), con quien trabajó tras ser proyectista en su época de estudiante, aprendió que la oportunidad de servir estaba vinculada a la energía política. Así, anduvo un paso o dos delante del resto, sumando a las consideraciones cívicas la idea de construir una nueva imagen de México, en una época que, por medio de la arquitectura, ha sabido atrapar para siempre. ~