“Tenemos que aprender a vivir con el Booker. Es como una desgracia que nos cae cada año que publicamos. Un agobio. Es bueno para las editoriales, las librerías, el público lector,

pero no tanto para los autores, salvo para quien lo gana. La literatura queda reducida a un deporte sangriento y los escritores tratados como gladiadores.” Galardonado por Amsterdam (1998), finalista en otras tres ocasiones y eliminado este 2005 del concurso pese a las críticas favorables cosechadas por Sábado, novela cuyo trasfondo es la marcha londinense contra la guerra de Iraq efectuada el 15 de febrero de 2003, Ian McEwan resume así la opinión al parecer extendida en torno del premio

más prestigioso del Reino Unido, considerado un termómetro para el Nobel de Literatura —lo han recibido V.S. Naipaul (1971), Nadine Gordimer (1975), William Golding (1980) y J.M. Coetzee (1983 y 1999)— y dotado con una bolsa de cincuenta mil libras esterlinas. Establecido en 1969, cuando P.H. Newby lo obtuvo por Something to answer for, el Booker Prize for Fiction nació gracias a un acuerdo entre Tom Maschler y Booker Brothers, luego Booker McConnell, empresa que forma parte de The Big Food Group y que en aquella época contaba con un área muy redituable que promovía autores de la talla de Agatha Christie y Harold Pinter. Con el modelo del Prix Goncourt en mente,

Maschler, cabeza de la editorial Jonathan Cape, persuadió a los directivos de la compañía de invertir en un estímulo literario: “Expuse el asunto y no oculté que el premio tardaría en cobrar importancia. Señalé que una vez que esto ocurriera —estaba seguro de ello—, el patrocinio sería motivo de orgullo para Booker.” El tiempo, claro, no lo ha desmentido: cada otoño las novelas finalistas, seis por lo común, disparan las ventas y generan ingresos que para Navidad oscilan entre las seiscientas mil y los dos millones de libras, cantidades ante las que palidece el monto aunque no el renombre del reconocimiento.

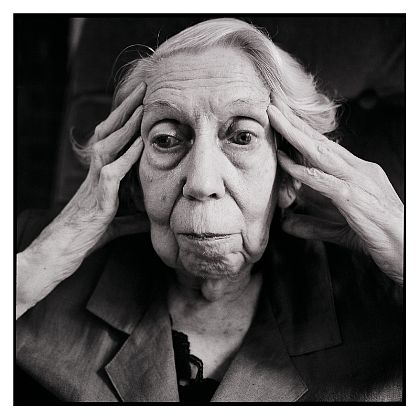

Rebautizado en 2002 como el Man Booker Prize for Fiction (ya que desde entonces lo auspicia la firma Man Group a través de la Booker Prize Foundation), respalda la gestoría de otros tres galardones —el Booker Russian Novel Prize, el Caine Prize for African Writing y el Man Booker International Prize, cuya primera edición acaba de ganar el albanés Ismaíl Kadaré. El estímulo se ha caracterizado siempre, como apunta McEwan, por fomentar una competencia feroz que resultó especialmente ceñida en octubre pasado debido a factores extraliterarios que, según el presidente del jurado John Sutherland, no influyeron a la hora de elegir al vencedor de entre los notables finalistas: John Banville (The Sea), Julian Barnes (Arthur & George), Sebastian Barry (A Long Long Way), Kazuo Ishiguro (Never let me go), Ali Smith (The Accidental) y Zadie Smith (On Beauty). A pesar de los pronósticos que se inclinaban por Barnes e Ishiguro (premiado en 1989 por Los restos del día), de las ventas logradas hasta la ceremonia de entrega (tres mil ejemplares de The Sea contra veinticuatro mil de Never let me go), de la crítica adversa (Tibor Fischer en The Sunday Telegraph: “Uno puede sentir la obra de Joyce, Beckett y Nabokov en los libreros de Banville. Hay mucho preciosismo lingüístico pero poca novela”; Finn Fordham en The Guardian: “Más que estilista, Banville es ventrílocuo. Un estilista crea toda una gama de voces y formas. Banville trabaja en un rango más estrecho, dando vida a un conjunto de monólogos para muñecos cadavéricos y correlacionados”) y aun del propio autor, que dijo a un periodista estadounidense que su novela era mala, el Booker 2005 terminó por recaer en Banville, un acto de justicia poética si se toma en cuenta que su Libro de las pruebas, primera parte de una magnífica trilogía dedicada a la exploración del disfraz y las máscaras de la amoralidad, fue derrotado dieciséis años atrás por Los restos del día, igualmente memorable. “Como era de esperarse —anota Sutherland—, la victoria de Banville dividió las opiniones. De un lado se hallaban aquellos que, por ejemplo en Irlanda, la consideraron el legítimo reconocimiento a un escritor cuyos méritos le han granjeado ya un lugar junto a Beckett. En el lado opuesto estaban los de la ‘facción Diógenes’, que vieron en el triunfo del irlandés un desastre del que el Man Booker, e incluso la narrativa inglesa, podría no recuperarse nunca.”

Más allá de dimes y diretes, sin embargo, es indudable que la obra banvilleana —catorce novelas escritas en un lapso de treinta y cinco años— exige una lectura atenta, concienzuda, merced sobre todo al uso de lo que el propio autor llama inglés hibernés, “la única cosa buena que el invasor legó a mi isla saqueada”. Oriundo de Wexford pero avecindado en Dublín, ex editor de las páginas literarias de The Irish Times, Banville llega a los sesenta —nació en 1945— en posesión de un estilo que puede ser tildado de barroco y retórico, pero que no tiene que ver con las trampas del ventrílocuo y sí en cambio con el oído joyceano, con el manejo de narradores en primera persona que le permiten internarse en los meandros de la remembranza y la abstracción: “Existo, luego pienso. Parece inevitable”, se lee al inicio de Birchwood (1973), su segunda novela. Interesado en exponer —según él mismo especifica— no lo gótico o lo perturbador sino lo siniestro del orbe, en la acepción freudiana de lo conocido que se torna extraño, el irlandés ha encontrado en el regreso homérico al hogar ese sitio que “siempre produce estupor” (El libro de las pruebas), un gatillo idóneo para detonar tramas que a menudo corren con la imprevisible cadencia de la memoria.

Esto queda demostrado nítidamente en The Sea, la polémica novela ganadora del Booker, cuyos temas (el alcoholismo, la melancolía, la enfermedad terminal, la desintegración familiar, el declive de la vejez), dice Sutherland, “no ayudan a alegrar la vida. Pero tampoco lo hace la vida misma, si uno ha vivido lo suficiente”. Protagonizada por Max Morden, un historiador del arte que lucha por escribir una monografía sobre el pintor postimpresionista Pierre Bonnard, la novela discurre a un ritmo que evoca justo los flujos y reflujos del océano, emblema mnemónico y figura que funge como juez y parte de una odisea más psíquica que física, en la que convergen y se superponen tres tiempos: el presente (Morden, Ulises dipsómano y sombrío, vuelve a Ballyless, la Ítaca de sus veranos infantiles), el pasado cercano (marcado por la muerte de Anna, la mujer de Morden, precipitada por un cáncer estomacal) y el pasado remoto (signado por la irrupción casi sobrenatural, casi divina, de la familia Grace: Carlo y Connie, los padres, y Chloe y Myles, los gemelos en quienes pulsa la maldad soterrada de los hermanos de Otra vuelta de tuerca, uno de los cuales se llama precisamente Miles). A caballo entre estas épocas disímiles y difíciles, Morden emprende su viaje sedentario en un intento por explicar(se) la congoja existencial, de bordes autodestructivos, que lo ha acompañado como una amante fiel a través de los años: “Desde temprana edad quería ser otra persona. El precepto nosce te ipsum sabía a ceniza en mi lengua desde la primera vez que un maestro me ordenó repetirlo junto con él. Me conocía demasiado bien, y no me gustaba lo que conocía […] Fui siempre un nadie concreto cuyo mayor deseo era convertirse en alguien ambiguo.” Pródiga en metáforas que alumbran la incursión en las tinieblas humanas, dechado de virtudes quizá más líricas que narrativas, ejemplo de lo que el idioma inglés consigue al optar por la minuciosidad y la sinuosidad, The Sea constata la frase atribuida a lo largo de la historia a Voltaire y a Flaubert, a Aby Warburg y a Mies Van der Rohe: “Dios está en los detalles.” Y John Banville, se antoja añadir, también. –

(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.