Escucha al autor:

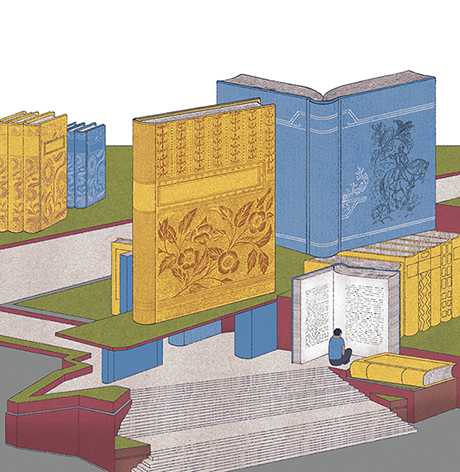

Leer es algo asombroso. No hay explicación para este acto. La vista recorre, de izquierda a derecha, una hilera de símbolos negros horizontalmente dispuestos; después otra fila debajo de esa; luego otra más; y así las que siguen. En el Lejano Oriente, donde todo parece estar al revés, los símbolos se disponen en hileras verticales que la vista recorre de arriba abajo y de derecha a izquierda. Pero en ambos casos, a medida que vamos ejecutando este acto reiterativo, van surgiendo en nuestra mente paisajes, épicas batallas, grandes personajes de la historia o gentes de la vida común y corriente que nos cuentan sus vidas, sus alegrías y sus tribulaciones. Más todavía, los pensamientos que otros pensaron se vierten en nosotros, como si el pensamiento abstracto, sin imágenes, fuese un fluido sujeto a transvase, y nuestro cerebro idóneo recipiente. Fenómeno pasmoso, inexplicable, que no creo que la neurofisiología, con todo y sus espectaculares avances, llegue a dilucidar cabalmente jamás. Fenómeno tan complejo que creo que cae más allá de la humana comprensión. Y sin embargo, consideramos este acto como algo trivial, algo que ocurre todos los días: lo vemos llevarse a cabo en el parque, en el tranvía, en cualquier parte. Es tan común que ni siquiera llama la atención.

Entre la enorme masa de escritos que se han hecho sobre la lectura, destaca la famosa y edulcorada apología de los libros, obra del crítico inglés John Ruskin (1819-1900). Fue parte de una serie de conferencias sobre la educación que publicó en 1865 con el curioso nombre de “Sésamo y lirios”. Por un tiempo, este libro era otorgado como premio a los mejores estudiantes de la llamada “escuela dominical”, institución de gran preponderancia en el mundo anglosajón durante todo el siglo XIX, donde se impartía instrucción básica y se promovía el conocimiento de la Biblia. Enormemente popular como conferenciante, Ruskin era presentado en edificios públicos de varias ciudades inglesas. Lo imagino un hombre un tanto afectado, muy inglés decimonónico, puritano y mojigato. Arengaba a un auditorio compuesto en gran parte por educadores y señoritas de la era victoriana, que imagino gazmoñeras como él, solo que de mojigatería elevada a la segunda potencia. Fue en el ayuntamiento de la ciudad de Rusholme, cerca de Manchester, donde pronunció, el 6 de diciembre de 1864, la primera plática del mencionado ciclo de conferencias, titulada “De los tesoros de los reyes”. Ahí figura su celebrado encomio de los libros y la lectura.

A pesar del estilo ampuloso y los lugares comunes, el texto de Ruskin no deja de tener su encanto. La mayor parte de nosotros, dice, nunca tenemos la oportunidad de ver de cerca a un gran poeta, de conversar con el primer ministro de una potencia mundial o de ser recibidos en el hogar de algún personaje célebre a quien genuinamente admiramos. Con buena suerte, tal vez un día podamos hacer una pregunta a un científico famoso, quien, a su vez, pudiera ser que nos responda de buen talante; quizá, si la fortuna nos favorece, lleguemos a vislumbrar momentáneamente a nuestro ídolo, o alcancemos a oír su voz. Con todo y lo improbable de tan fugaces venturas, fervientemente deseamos alcanzarlas; y a veces hasta gastamos mucho tiempo y esfuerzo persiguiéndolas. Pero, mientras tanto, hay una sociedad de gente ilustre y famosa dispuesta a hablarnos por tanto tiempo como queramos, sin importar nuestro rango o nuestro haber; una sociedad –abierta a nosotros– de ganadores del Premio Nobel, estadistas, reyes, estrellas de cine y, en general, hombres y mujeres sobresalientes a escala mundial por su excelencia en muy diversos campos. Y los miembros de esa numerosa sociedad han formado una comisión que está esperando, no a concedernos audiencia, sino ¡a obtenerla ellos de nosotros! Están esperándonos pacientemente en esas modestas y angostas antesalas que son los estantes donde acomodamos los libros. Hoy, como sabemos, habitan una pantalla electrónica. Porque esos excelsos individuos están, por supuesto, en los libros.

La tesis central de Ruskin es la misma que mucho antes enunció Descartes cuando dijo que “la lectura de los buenos libros es como una conversación con las gentes más honestas de siglos pasados, que fueron sus autores”. Y se nos ocurre que si hablamos cotidianamente con los sabios, terminaremos por ser algo sabios nosotros mismos. De muchacho, argumentos de este talante me impresionaron profundamente. Tuve sed de conocimiento; ansiaba hacerme docto, ilustrado y admirado, nada menos que por haber alcanzado la sabiduría. Hoy, en cambio, sé cuánta razón tuvo Dante cuando, en el Canto XXVI de la Divina Comedia, pone a Ulises en el infierno por desear el conocimiento sin ningún fin virtuoso: deseo de conocimiento por pura vanidad, pero en Ulises más grande que el amor filial, paternal y conyugal. Sin embargo, siendo yo adolescente, tuve la ingenua creencia de que la sabiduría se almacena en los libros, y que el lector puede sorberla leyendo, como quien bebe un refresco aspirando la pajilla. Y aquí debo hacer una reminiscencia personal.

En la Ciudad de México, hace cosa de medio siglo, existían “pasajes” de no menos sabor y colorido –aunque quizá de no tanta alcurnia– que los de París que glorificó Walter Benjamin. Uno de ellos era el “pasaje Savoy”, una de cuyas entradas daba a lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas, pero que en los lejanos tiempos de mi juventud tenía el infinitamente más simpático y evocador nombre de “calle del Niño Perdido.” ¿A quién se le ocurriría poner el Niño Perdido junto a una región de los Alpes Occidentales, Savoy, que es también el nombre de la casa reinante de Italia? No lo sé. El caso es que en esa entrada del pasaje había una librería, cuyo nombre no recuerdo, pero que probablemente era la librería Savoy, en cuyas vitrinas se exhibían obras de bellísimo formato. Muchas veces pasé frente a esos escaparates, suspirando. Ahí estaban los fabulosos volúmenes de la Colección Aguilar, empastados en cuero marrón, con letras doradas, hojas de papel de China, algunos hasta con el retrato del autor figurado en relieve en el lomo. ¡Y qué autores! Eran las obras completas de Cervantes, Lope de Vega, Blasco Ibáñez, Erasmo, Azorín, Séneca, Santa Teresa, Eça de Queirós… y tantos otros. Pero todos a un precio mucho mayor de lo que podía pagar. La verdad es que adolescente, sin ingreso y de baja extracción social, no tenía un centavo.

Eran esas obras como bellezas que me sonreían seductoras, pero inaccesibles tras canceles inexpugnables. Día tras día, su recuerdo me incitaba, incrementaba mi deseo, hasta que no me pude contener y decidí cometer un acto por el cual Dante seguramente me habría condenado a acompañar a Ulises en la octava bolgia o fosa del infierno dantesco. Sustraje dinero de los muy escasos recursos de mi madre y entré en la librería Savoy. Apunté a la más tentadora de aquellas obras, y finalmente tuve entre mis manos, emocionado, el volumen de las obras completas de Lucio Anneo Seneca, con traducción, prefacio y notas de Lorenzo Riber.

Eso pasó hace más de sesenta años. El volumen de Séneca me ha acompañado todo ese tiempo en mis andanzas por el mundo. Lo he protegido del calor y la humedad durante mis años en Florida, del frío glacial cuando viví en Canadá y de los extremos climáticos nada bonancibles de Chicago, donde actualmente resido. Y él ¿me ha ayudado?, ¿me ha confortado?, ¿me acercó al ideal de la sabiduría soñada? La verdad es que Séneca me ha desilusionado un poco. Cierto es que todavía me emociona por su estilo oratorio, dramático, grandilocuente. Me conmueven sus disertaciones estoicas, cuando habla de la necesidad de soportar las adversidades de la vida con entereza. Lo leo de tiempo en tiempo, con parsimonia, y confieso que me sigue sacudiendo su elocuencia. Y tengo apego especial al volumen de sus obras completas debido a su asociación con los recuerdos de mi juventud. Pero, como filósofo especulativo, Séneca no hizo gran mella. Contrariamente a los grandes pensadores griegos (o a los alemanes de tiempos más recientes), no elaboró un sistema coherente, ni aportó ideas originales. Pero, además, planea sobre su figura la sombra de la hipocresía y la venalidad. Sus contemporáneos, entre quienes se cuentan historiadores fidedignos, lo acusan de falaz, engañoso y artero. Es difícil conceder crédito íntegro a las exhortaciones a una vida de frugalidad, cuando el que exhorta vive como rey y acumula una inmensa riqueza. Pierden fuerza sus elogios a la templanza y la dignidad, cuando él mismo se comporta como un servil lisonjero de los poderosos y un cobista desvergonzado.

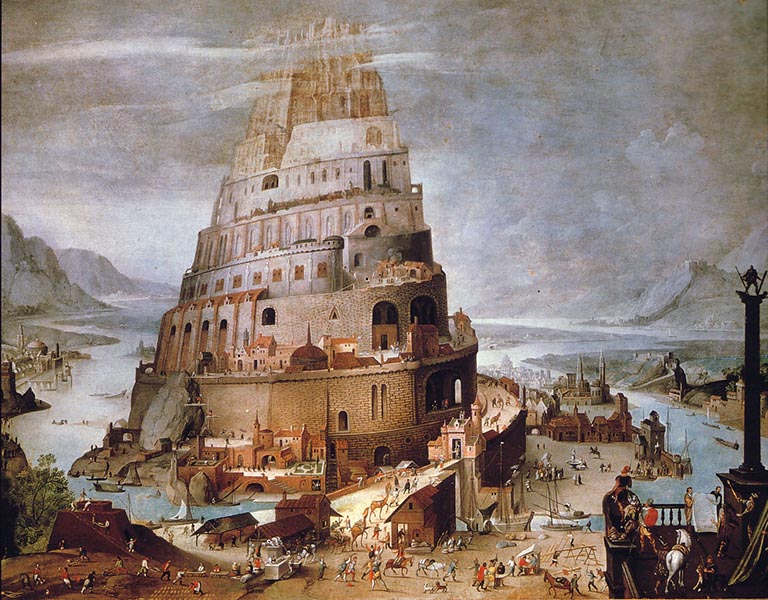

He puesto el libro en los estantes de mi biblioteca, entre muchos otros volúmenes. Lo veo ahí, y me hago la siguiente reflexión. El bello ideal aristocrático implícito en la ruskiniana apología de la lectura no resiste a los rudos embates de la vida moderna. Porque hoy día mal puede compararse la lectura a una comedida y culta conversación. En primer lugar, los interlocutores no nos escuchan: hablan, pontifican, demuestran, exponen, condenan, exclaman… todo sin esperar contestación. No hay conversación, hay solo un monólogo. Pero además hablan de todo y todos al mismo tiempo: de Dios, del cuerpo, de las estrellas, del sexo, de la economía, de la política. Cientos de miles de libros se producen anualmente. ¿Donde está la comisión de gente instruida y cortés que espera civilmente nuestra visita para conversar con nosotros? En su lugar yo veo una multitud vociferante, una muchedumbre parlanchina que produce un estruendo espantoso, un estrépito tan ensordecedor que excluye toda posibilidad de diálogo edificante. ¿Que están en los estantes de la biblioteca? ¿O tal vez en internet, o en ambos lugares? Pues de ahí viene el estruendo; de ahí el bullicio y la confusión: unos negando, otros afirmando y otros más declarándose neutrales; unos creyendo, otros dudando y otros más teniendo el juicio en vilo.

Según Ruskin, los miembros de la selecta sociedad nos hablarían con su lenguaje más cuidadosamente escogido y expresiones tan acendradas como pudieran. Pero es que hoy los libros ya no son como en su tiempo. Hoy vienen impresos en todos los tonos y en todos los colores. Los hay que llegan envueltos en irreverencia, vulgaridad, blasfemia, sordidez u obscenidad. Hoy, mucho más que antes, la dificultad está en separar la rara semilla fecunda de la pura broza.

Pero, suponiendo que la vida nos ha tratado bien y hemos aprendido a distinguir los buenos de los malos, creo que es posible hablar de conversación y amistad con los libros. Un escritor cuyas obras nos gustan es un autor que quisiéramos frecuentar. Visitar a alguien a menudo y deleitarnos cada vez con sus expresiones es ya una relación afectiva que, en lo que a nosotros se refiere, bien puede llamarse amistad. Que el objeto de este sentimiento sea un muerto o un ausente en nada disminuye la calidad del afecto; antes bien, lo valoriza. Porque así queda claro que se trata de un sentimiento desinteresado, libre de toda hipocresía: visitamos al amigo porque nos es placentero tratarlo, no porque la costumbre o los buenos modales nos obliguen. Si lo que dice nos divierte, reímos de buena gana, pero no tenemos que simular la risa por mera cortesía, como con frecuencia hacemos en la vida diaria “con tal de no ofender”. De la misma manera, si se nos ocurre un comentario hiriente, lo soltamos sin ambages, y jamás lamentamos haberlo soltado. Y si su compañía nos aburre, entonces, sin miramientos, bostezamos y mandamos fuera al amigo, lo regresamos al lugar de donde vino –para retomarlo en otra ocasión, si nos viene en gana, y sin temor a resentimientos–. Dígase si esto no es una amistad ideal: la pura esencia, el destilado prístino del sentimiento amistoso, como no se da –pero quisiéramos que se diera– en este bajo mundo.

La base y fundamento de esta amistad son las palabras, y las palabras son instrumentos falibles que a veces en lugar de unir separan. ¡Cuántas amistades no se han roto por una cuestión de palabras! Pero, en lo que se refiere a la lectura, el hecho fundamental es que uno de los amigos, el llamado autor, es capaz de suscitar en el otro, lector, una emoción o un pensamiento. Hay escritos cuya lectura enciende apenas un débil chisporroteo mental que se extingue inmediatamente sin dejar huella. Otros, en cambio, son de aquellos que dejan al lector, como en alguna parte escribió Octavio Paz, “con la cabeza en llamas”.

En un bellísimo texto sobre la lectura, Marcel Proust la definía como “un proceso de incitación efectuado en la soledad”. (Proust hablaba, por supuesto, de las llamadas “bellas letras”, no de la literatura técnica o científica.) Según él, no se trata de transferencia de información, de conocimientos o de “sabiduría”, sino de una incitación, estímulo o apremio. Es un instar al lector a que desarrolle sus propios pensamientos o que se detenga a reflexionar sobre sus emociones. Y todo este proceso debe ocurrir en callada y solitaria comunión con el libro. El lector se aleja del alboroto, se abstrae del mundo exterior, toma el libro y, libre de distracciones, se abstrae en un proceso que Proust catalogó como “iniciación a la vida interior”.

A continuación, nos refiere este autor sus primeras experiencias memorables con la lectura. ¡Qué magníficos recuerdos! Buscaba Marcel Proust, cuando niño, un lugar apartado en la casa familiar, en medio de la risueña campiña francesa –Proust evoca magistralmente el ameno y apacible paisaje de la douce France–, y ahí, a la sombra de un castaño, acurrucado con un bello volumen extraído a hurtadillas de la biblioteca paterna, sin más distracción que el trinar de los pájaros y, de tiempo en tiempo, el tañer de las campanas de la iglesia en el villorrio vecino, se engolfaba en un mundo de ensueño propiciado por la lectura. Pasaba así las horas, hasta que la sirvienta salía a buscarlo cuando la cena estaba lista. ¡Envidiable, maravilloso deleite!

Pero no todos nacemos con la misma suerte. A mí me tocó la estrechez, bastedad y desabrimiento propios de un vecindario proletario en la Ciudad de México de los años cuarenta. En la Colonia Obrera no había entonces ni sitios ni ocasiones de lectura remotamente comparables a los descritos por Marcel Proust. (¿Acaso ahora los hay?) Mi madre, cuyo inmenso sacrificio no tengo palabras para describir, hizo cuanto pudo para darme la educación que ella nunca tuvo. Pero había ocasiones en que la rudeza de su existencia la abrumaba y su increíble paciencia se mermaba. Es así como tengo este recuerdo de mi adolescencia: me veo ovillado, encogido, con un libro entre las manos, habiendo encontrado un rincón sombreado en un cuarto donde se almacenaban mercancías para el humilde comercio con que mi madre, viuda, sostenía la familia. Recuerdo mi total abstracción en el texto que leía, cuando una fuerte voz interrumpió: “¿Qué haces ahí, echadote? ¡Ven, necesito que vengas a ayudarme!”

El tono agrio era claro: “echarse”, entre nosotros, se usa sobre todo en animales, aunque el diccionario de la rae admite esta acepción: “Dicho de una persona: Tenderse por un rato para descansar.” Pero en este caso la expresión, además de la implicación zoológica, llevaba un tono agresivo, pues venía en aumentativo: “¡echadote!”.

He recordado con frecuencia ese incidente. Casi nunca usó mi madre un tono de reproche hosco y malhumorado conmigo. Su amor por mí, absoluto, abnegado, fue la mayor bendición que conocí en toda mi vida. Y hoy estoy seguro de que mi madre tenía razón. A una mujer sola, sin instrucción, sin recursos, con hijos que dependen de ella; en una sociedad machista que no se distinguía por su trato ecuánime a las mujeres; apremiada por las carencias y hostigada hasta la desesperación por acreedores insensibles; a tal mujer, digo, le asistía todo el derecho a rebelarse ante la aparente poltronería del hijo adolescente que de repente descubre recostado, y en apariencia indiferente a sus cuitas. El derecho a decirle: “¡Levántate y haz algo útil!”

Porque, a pesar de los fervorosos panegíricos y retóricos enaltecimientos de la lectura, es un hecho que no siempre es esta digna de alabanza. Es importante hacer distingos. Hay quien consume literatura chatarra con el mismo empecinamiento con que otros engullen comida chatarra: ambos hábitos nefastos para la salud –mental y física, respectivamente–. Es decir, hay también una adicción a la lectura, con toda la significación negativa propia de las adicciones. Se lee entonces sin discernimiento ni provecho, por hábito, igual que el adicto usa la droga. Con razón el escritor sueco Olof Lagercrantz comparaba las bibliotecas con antros de vicio donde se consume el opio. Están los lectores arrellanados en sus bancas como los opiómanos echados en sus catres. La bibliotecaria es la administradora del tugurio y dispensadora de la droga. Y así como los fumadores de opio, entre volutas de humo, se hunden silenciosamente en sus paraísos artificiales, así los lectores van, calladamente, abismándose en sus respectivas fantasías. ~

(Ciudad de México, 1936) es médico y escritor. Profesor emérito de la Northwestern University. Su libro más reciente es Más allá del cuerpo. Ensayos en torno a la corporalidad (Grano de Sal/uv, 2021).