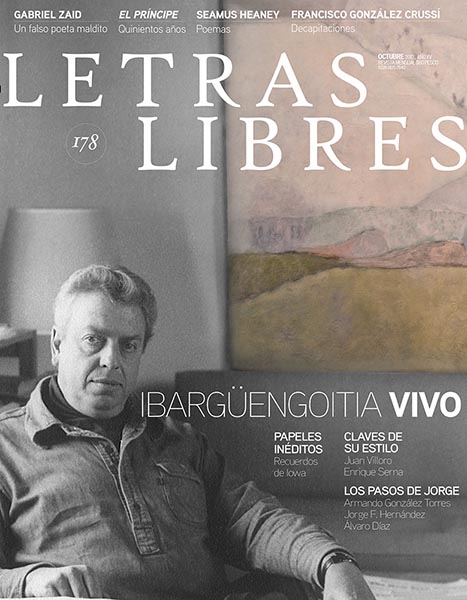

En un país infestado de solemnidad y cortesía hipócrita, donde casi nadie puede ascender en el organigrama de una oficina, en el mundo universitario o en la pirámide burocrática sin darse importancia, el humor cruel es quizá la única herramienta eficaz para diagnosticar las patologías sociales. La vida mexicana ofrece un gran atractivo para un crítico de la impostura, y en la segunda mitad del siglo XX, cuando la mascarada nacional adquirió tintes particularmente grotescos, por la decadencia de un monolito institucional que empezaba a resquebrajarse, Jorge Ibargüengoitia la relató con una rara mezcla de sutileza y causticidad que para muchos sigue teniendo un efecto catártico.

Se afirma con insistencia que la literatura mexicana peca de lúgubre y sombría, pero creo que un somero examen de nuestros clásicos modernos desmiente ese lugar común. Cuando Ibargüengoitia empezó a escribir, existía ya una tradición humorística en vuelo ascendente, que había dejado obras importantes en los terrenos del relato breve, la poesía satírica y la comedia. En plena revolución, Julio Torri escribió deliciosas piezas de humor macabro en la tesitura de Swift. Desde los años veinte, Salvador Novo y Renato Leduc habían escrito sátiras flamígeras en donde el ingenio burlesco remedaba con educada malicia los fastos mayores de la palabra. En 1950, Novo le pasó la estafeta a un excelente comediógrafo, Emilio Carballido, cuya primera pieza, Rosalba y los Llaveros, montó con gran éxito en Bellas Artes. Cuando la vio en el teatro Juárez de Guanajuato –cuenta Vicente Leñero en Los pasos de Jorge–, Ibargüengoitia quedó deslumbrado, creyó haber descubierto su vocación y renunció a la carrera de ingeniería para dedicarse al teatro. Ya en la década de los sesenta, la época en que Ibargüengoitia se da a conocer como novelista, dos famosos contemporáneos suyos, Carlos Monsiváis y José Agustín, incursionaron en la sátira social por distintos caminos: el primero, con un lenguaje barroco y una ironía sesgada que hería sin dejar cicatriz; el segundo, emulando con gran imaginación a los albureros de barrio para proclamar una revuelta generacional. Sin embargo, el toque Ibargüengoitia, la versión mexicana del “toque Lubitsch”, tiene un encanto especial que ha subyugado a varias generaciones de lectores y quizá la crítica debería aprovechar los homenajes a su memoria para precisar en qué consiste, si acaso podemos desentrañar un misterio tan caprichoso y esquivo como el humor.

Según el teórico del drama Eric Bentley, la farsa retrata la ridiculez humana con una crueldad helada. Cuando ese mismo retrato toma en cuenta las emociones, la farsa se vuelve comedia. Con ello pierde buena parte de su poder corrosivo, pero en cambio es más fiel a la riqueza y a la complejidad de la vida. En la farsa, la hostilidad hacia los personajes, o hacia el mundo representado, es más evidente que en la comedia. Por eso en la farsa prepondera el humor grotesco, mientras que el comediógrafo, por lo general, contrapesa la deformidad de sus criaturas con una visión amarga o melancólica de la flaqueza y la imbecilidad humanas, que no excluye la posibilidad de una redención por la vía del autoconocimiento (La vida del drama, Paidós Studio, 2001). Conviene tomar en cuenta este deslinde al estudiar la obra de Ibargüengoitia, no solo porque en su etapa de dramaturgo osciló entre ambos géneros, sino porque nos ayuda a definirlo como novelista. ¿El temperamento de Ibargüengoitia lo inclinaba hacia la comedia o hacia la farsa? ¿Buscaba la empatía con sus personajes o más bien la rehuía detrás de un burladero?

Una reciente relectura de sus principales novelas me confirma que Ibargüengoitia, por una comprensible alergia a la sensiblería, apenas esbozaba las emociones de sus personajes, y por supuesto, nunca pretendió interiorizarlas. A diferencia de Flaubert, que declaró: Madame Bovary c’est moi, Ibargüengoitia no habría podido decir que él era Matías Chandón, Serafina Baladro, el general Vidal Sánchez o Gloria Revirado. Esta manera de narrar define tanto su estilo como su enfoque de la existencia. Era un escritor naturalmente inclinado a la farsa, pero a una farsa exenta de las rispideces que ese género conlleva, por ejemplo, en el teatro guiñol de Alfred Jarry o en los esperpentos de Valle-Inclán. La estética de lo grotesco exige un alto grado de empatía con los personajes, aunque sea una empatía dictada por el odio. Ibargüengoitia se alejó de esos terrenos cuando pasó del teatro a la narrativa. Quizá por la necesidad de interponer una serie de biombos entre su punto de vista y el de los personajes (problema que no tenía como dramaturgo), se atrincheró en la noción de buen gusto para desarrollar una ironía mortífera. No condenaba defectos en nombre de la moral: ridiculizaba conductas en nombre de la belleza. Su distanciada y tersa observación del carácter no amortigua la violencia de la farsa, pero evita el derramamiento de sangre y subraya la coherencia interna del enredo absurdo.

Dentro de una poética tan reacia a las efusiones del corazón, los conflictos amorosos, que generalmente hacen perder la figura a quien los vive, apenas inmutan al narrador, que los observa desde lejos con una mezcla de mordacidad y pudor. En Maten al león hay un ejemplo muy claro de la renuencia de Ibargüengoitia a pisar el campo minado de la pasiones: el suicidio de la poetisa Pepita Jiménez, que se ofrece como voluntaria para matar al dictador Belaunzarán, inyectándole cianuro en un baile, pero herida por el rechazo del apuesto millonario Pepe Cussirat, el cabecilla del complot patriótico, se aplica a sí misma la inyección letal. Este golpe dramático queda mitigado por la indiferencia que produce, no solo entre los demás personajes, sino en el propio cronista de la conjura. El hecho de que Pepita sea una poetisa romántica de medio pelo, refuerza en el lector la sospecha de que ha muerto por querer introducir la intensidad operática, o lo que ella entendía como tal, en un mundo ficticio blandengue, donde nadie tiene sentimientos profundos ni convicciones genuinas. No creo que en este caso, Ibargüengoitia quiera ridiculizar el desdichado amor de Pepita: simplemente omite pronunciarse al respecto, porque esa faceta de la existencia no le concierne. Desde lejos y con ambigua imparcialidad, refiere fríamente lo sucedido para que el lector decida si compadece o escarnece a la heroína trágica inmiscuida en la farsa.

El meollo de Maten al león es una intriga política, y eso justifica, hasta cierto punto, que el autor no explore a fondo la vida amorosa de los personajes. Pero incluso en Estas ruinas que ves, una novela centrada en los avatares el deseo, la química de las pasiones brilla por su ausencia. Las aventuras eróticas del protagonista son situaciones de vodevil que lo dejan ileso, y aunque Gloria Revirado lo atrae poderosamente, ni sufre ni se acongoja por ella. La farsa elegante de Ibargüengoitia presupone un acuerdo tácito similar al que rige el comportamiento social de la gente mundana: tanto el autor que funge como anfitrión como los lectores invitados saben que las pasiones existen, y en buena medida rigen nuestra conducta, pero han convenido que no viene al caso escudriñarlas en público.

Sin duda, la flema británica dejó una huella muy fuerte en la obra de Ibargüengoitia, pues sus autores de cabecera (Swift, Bernard Shaw, Chesterton, Waugh, Naipaul) creían también que la literatura humorística es incompatible con las borrascas emocionales. Para ellos, el humor es el triunfo de la inteligencia sobre las vísceras. Pero si bien ese humor aséptico o distanciado, diametralmente opuesto al de Quevedo, Goya o Almodóvar, caracteriza a una parte de la literatura inglesa, también está muy arraigado en la idiosincrasia mexicana. La obra de Ibargüengoitia se ciñe en todo momento al “medio tono” que Pedro Henríquez Ureña consideraba el rasgo distintivo del carácter nacional. Yo agregaría que ese medio tono goza de especial predilección entre la clase media, que soporta provocaciones y burlas fuertes, siempre y cuando sean proferidas con buenas maneras. Producto de una clase moldeada y torturada por la decencia, Ibargüengoitia escribió para ella, pero también contra ella. Si el público lo leyera con más atención, si asimilara a fondo su crítica lúcida y serena de la pesadilla mexicana, no se quedaría tan reconfortado después de leerlo. Porque en el fondo, Ibargüengoitia era un pesimista crónico que no tenía esperanza alguna en la redención colectiva. Solo creía, quizá, en la redención del individuo que se rehúsa a participar en el baile de máscaras.

No sé quién habló por primera vez del sentido común de Ibargüengoitia, pero creo que esta etiqueta falsea su visión del mundo. Quizá él mismo, que tanto aborrecía las declaraciones presuntuosas de los escritores (“una fuerza telúrica mueve mi pluma”, “escribo para exorcizar mis demonios”, etc.), propició una valoración reduccionista de su talento por no querer darse taco. La verdad es que un hombre provisto exclusivamente de sentido común puede arreglar una cañería o hacerse rico en la Bolsa, pero no escribir novelas como Las muertas o Los pasos de López (para mi gusto, sus obras maestras). El sentido común mata la poesía. Todas las revoluciones del arte y el pensamiento se han hecho a contrapelo del common sense, que no es tan común ni tan espontáneo como creen sus inventores, los burgueses de Inglaterra.

Jorge Ibargüengoitia no fue un humorista irracional que buscara liberar las fuerzas del inconsciente, como los románticos o los surrealistas, pero tampoco un simpático abanderado del sentido común. La sencillez de su estilo ha engañado a los lectores que tienden a confundir lo claro con lo superficial. Antes de endosarle un cliché más bien deshonroso, deberían examinar la conducta de sus personajes. El protagonista de Los relámpagos de agosto, empecinado en saber por dónde va el cuartelazo para sumarse al bando ganador, actúa en la época de los caudillos con impecable sentido común. En su tiempo, lo descabellado hubiera sido guardar lealtades. Lo mismo sucede con Serafina y Arcángela Baladro, las madrotas del burdel de Las muertas, que asesinan y entierran a sus víctimas obedeciendo a una lógica mercantil impecable. A Ibargüengoitia le interesaba exhibir la cordura opresiva y enferma que hay detrás de un comportamiento criminal o traicionero. No es la demencia, sino el cálculo razonado de costos y beneficios, lo que desencadena la matanza de las Poquianchis:

Al capitán Bedoya –escribe– le pareció siempre una locura que las Baladro gastaran dinero en Blanca. Cuando la internaron en el sanatorio del doctor Meneses, varios testigos oyeron al capitán comentar lo siguiente:

–Es tirar el dinero. Es posible que esa mujer vuelva a caminar pero la cara no se la compone nadie, ¿y de qué sirve una puta que da miedo?

La lógica de Bedoya se impone finalmente a la tibia generosidad de las proxenetas, no porque ellas se hayan contagiado de su maldad, sino porque las convence su sentido común. Los monstruos de Ibargüengoitia, como los de Goya, nacen del sueño de la razón, pero no de la razón que se propone resolver los misterios de la naturaleza o de la existencia, sino de una razón simple y casera que llega a la vileza o al crimen por el camino del silogismo convenenciero. Ibargüengoitia no ridiculiza la falta de lógica en la vida cotidiana: si algo lo caracteriza como novelista es su desconfianza en el sentido común, su insistencia en señalar el lado perverso de la sensatez. En esto se parece a Ionesco, aunque no haya pretendido expresar irracionalmente la derrota de la razón. Lo peculiar y enigmático de Ibargüengoitia fue que asumiera con alegría y desparpajo una conclusión tan desoladora sobre la mezquindad de la cordura. Eso explicaría por qué las pasiones ocupan un lugar secundario en su obra: Ibargüengoitia no las quiso retratar, pero las veía desde lejos con un pudor respetuoso. Lo que no respetaba era el cáncer de la vida mexicana: la habilidad para medrar a costa del inferior, la devaluación de la vida ajena, la simulación crónica, la maña del vivales que saca ventaja en cualquier circunstancia. Contra esas “habilidades sociales” enfocó sus baterías, y como ahora son más amenazantes que nunca, la relectura de su obra nos sigue dejando un sabor agridulce. ~