“Nunca he podido entender cómo un padre puede amar tiernamente a su hija sin haberse acostado al menos una vez con ella.” Quizá lo más notable de esta frase, cuyas circunstancias refiere en este número inicial de Letras Libres Juan Villoro, sea la despreocupación con que su autor, anciano bibliotecario del Conde de Waldstein en el siglo y amante incestuoso en la página de sus memorias, nos hace pasar sobre ella sin entretenernos en reflexiones.

Estamos tan lejos de la pesada máquina razonante del Marqués de Sade, hoy bastante oxidada, como de las páginas minuciosas, groseramente festivas y todavía humectantes de la Anti-Justine que Restif de la Bretonne escribió para ridiculizarlo y celebrar (con conocimiento de causa, pues tuvo a algunas de sus doscientas diecisiete hijas entre sus muchas amantes) las delicias de la pasión incestuosa. Junto a la escandalosa voluntad de transgresión de esos dos fanáticos de la verdad revolucionaria, en los que la adoración de la carne conduce inevitablemente al descuartizamiento y que anuncian, cada uno a su modo, la caída del ancien régime y el alba del romanticismo, la ligereza del aventurero veneciano puede resultar tan chocante como encantadoramente salonnier. ¿Para qué detenerse en cuestiones desagradables, cuando no lo son sino por obra de supersticiones irracionales y, por lo mismo, carentes de sentido? Lo razonable es obedecer a la pasión.

En sus notas sobre el arte de la conversación, Madame Necker observó que el comercio con los otros exigía la vigilancia de una “sociedad secreta que albergamos” y que conspira en nuestra contra, pues se opone al orden social. Esta imagen de la interioridad como reflejo de la sociedad, desde luego anterior a la noción freudiana del inconsciente y a la exaltación romántica de la sinceridad, no era sin duda ajena a un escritor que supo desempeñarse como espía y escribe para una posteridad hecha a imagen de los salones. Para ella y desde ella: el Caballero de Seingalt, que deploró la Revolución Francesa, hubiera visto el desbordamiento del mundo interior como equivalente a la entrada del pueblo en los salones. ¿Hay que deducir de ello que carecía de vida interior? No necesariamente. “Entre la potencia y el acto, está el infinito”, escribió en uno de sus trabajos filosóficos. En esa actitud podemos ver, quizá, uno de los extremos del espíritu ilustrado: es, digámoslo así, su reducción al absurdo. Ser racional no es, para el frecuentador de los salones, problematizar la realidad sino hacerla viable y no ser razonable equivale a ser irracional.

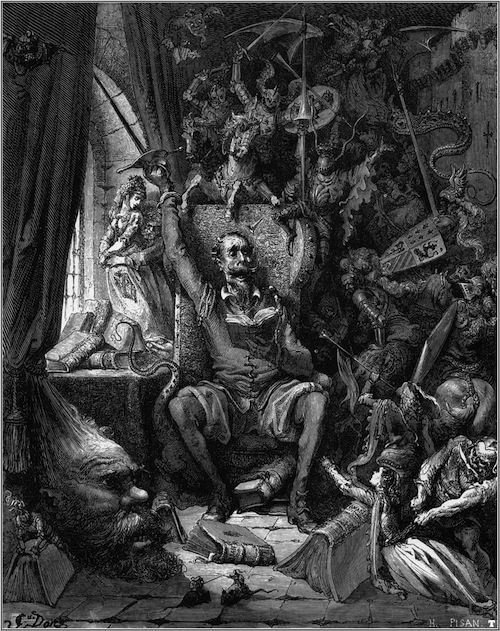

La imagen popular de Casanova, el lugar común de los ilustradores, las ediciones abreviadas, las películas y la expresión figurada, es la del hombre a punto de entrar en el lecho. Pero la pasión amorosa, que en el veneciano corresponde a una idea del amor anterior a Rousseau y al romanticismo (y a la que no es inútil volver los ojos), no es menos fuerte en él que la pasión combinatoria. Financiero, creador de una lotería gramatical, economista estudioso de los impuestos y la instalación de fábricas, matemático, geómetra, cabalista, poeta, compositor (y novelista, filósofo, dramaturgo, crítico literario, historiador, editor, violinista, médico, pedagogo, abogado, clérigo, espía), el aventurero actúa en función de un cálculo y a cada paso lanza una apuesta. La sociedad es un mundo de relaciones en juego, y la combinación de los caracteres, los intereses, las pasiones, las virtudes, las debilidades, tejen una red cuyo dibujo cambia sin cesar.

Casanova pudo desempeñar los papeles más diversos porque supo cumplir las funciones que representaban. Veía el mundo como un escenario y la vida como una representación en que cada actor desempeña un papel, cumple una función y se define, así, en función de los otros. Si más de una vez se felicita de ser el autor de la obra que se representa ante sus ojos, también ocurre que se entregue a los brazos de una mujer no como quien culmina una conquista sino como quien cae en las redes de una conspiración.

Llamar a Casanova filósofo de la acción, como ha hecho Philippe Sollers en un libro brillante y superficial, es ingenioso pero falso. ¿No respondió Voltaire, cuando confesó que había disfrutado mucho su visita a un burdel, que no repetiría la experiencia porque sólo podía tenerla “una vez como filósofo; dos, como un pervertido”? Devoto de la Diosa Razón tanto (y tan poco) como de Dios, el Caballero de Seingalt no cesa, como todo su siglo, de argumentar, pero lo hace sobre todo para seducir; lo suyo es tender puentes, no asomarse al abismo. Pero el aventurero sabe que el lector va más despacio, y que sentirá el vértigo.

Antes que a los hombres de su siglo, Casanova recuerda, en su actitud ante el incesto, a Paul Léautaud, que toda su vida lamentaría no haber sido más arrojado “cierta noche de octubre de 1901, en Calais, al reencontrar a mi madre luego de veinte años de no saber nada uno de la otra, ella tan hermosa todavía, tan atrayente, en sus palabras y en su actitud… No me da ninguna vergüenza lamentarlo”. En Le Petit Ami, el hermoso relato de la relación con su madre, el narrador se demora en la exploración de sus sentimientos, pero no hay ninguna reflexión sobre el sentido del tabú del incesto, que evidentemente es el centro de gravedad de su relato. Desde luego, no es que Léautaud lo ignore:

es que su narración, los hechos que describe y el carácter que retrata dependen de ese salto sobre el abismo.

No hay, a primera vista, dos escritores más diferentes: uno, un viajero incesante, espejo de seductores, actor de todos los papeles; el otro, un tímido que apenas salió de su casa y dedicó su vida entera a la escritura. Los dos, sin embargo, hijos de actrices abandonados pronto por su madre, vieron el orden social como una representación y, en lugar de volver los ojos hacia su tiniebla interior, se dedicaron a explorar, con una curiosidad que los confesores llamarían malsana, las entretelas del mundo exterior. No son revolucionarios, no les interesa socavar el orden social,

no creen en el progreso, pero los dos, a la luz de las velas y con pluma de ganso, hacen un retrato moral de los hombres mucho menos complaciente que el de muchos moralistas. La sociedad,

como han mostrado los antropólogos,

se funda en el tabú del incesto; la literatura está más allá del orden social.

— Aurelio Asiain