I.

Los aeropuertos representan el paradigma de la posmodernidad; son lo que el antropólogo francés Marc Augé definió como no lugares, sitios anónimos y de tránsito, puertas de entrada a una nación, sinónimo de oportunidad que grandes arquitectos han sabido aprovechar para hacer de lo genérico un emblema de identidad. De la imagen romántica del viajero que encuentra en el aeropuerto el inicio del periplo queda poco; hoy estos espacios consolidan una postal de la globalización asociada con la idea de una nación-mercado (entrada y salida de flujos económicos).

La construcción de un aeropuerto es una de las obras que mayor complejidad logística, urbanística y social implica. Los grandes proyectos para levantar terminales aéreas conllevan una modificación de la ciudad así como rispidez social. El aeropuerto de Pudong, en Shanghái, se construyó sobre arrozales milenarios. La construcción del aeropuerto de Narita, en Japón, sustituyó grandes extensiones de tierras destinadas a la agricultura y generó enorme oposición social. Un intento similar puso fin al proyecto de 2001 con el que Vicente Fox pretendía establecer un aeropuerto en los ejidos fangosos de Atenco.

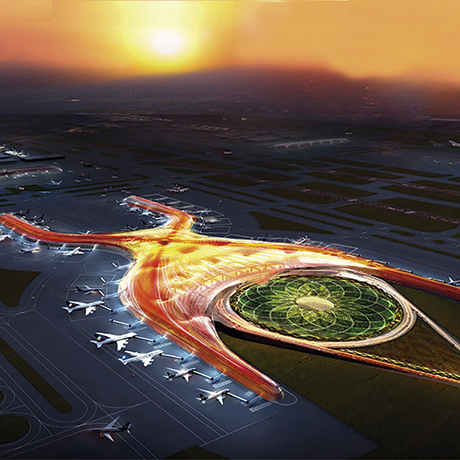

A partir de la necesidad de una terminal más amplia y aunada al ánimo de impulsar el desarrollo nacional, el pasado 3 de septiembre se presentó el proyecto para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con una inversión que superará los 120 mil millones de pesos, la nueva terminal aérea se ubicará junto a las actuales instalaciones del aeropuerto, y cuadriplicará su capacidad gracias a las seis nuevas pistas previstas para la última etapa del proyecto. A cargo de esta obra faraónica se encuentra el binomio conformado por los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero.

II.

Si los grandes aeropuertos del mundo hoy tienen un estilo reconocible, ello se debe en gran medida a Norman Foster, arquitecto británico galardonado en 1999 con el premio Pritzker y autor de una cantidad considerable de obras, entre las que destacan las terminales aéreas de Beijing, Hong Kong, Kuwait y ciudad de Panamá. Foster es el padre de un estilo global que recurre a la geometría y la innovación tecnológica como sello. La transparencia es una constante en los trabajos del británico, con ella se generan espacios de gran luminosidad, a los que se añade, como característica, la sostenibilidad ecológica. Para el arquitecto, la transparencia es sinónimo de accesibilidad, una cualidad que sobrepasa al edificio y busca traducirse en los aspectos políticos y sociales que normalmente implican sus obras. El ejemplo más conocido de esta visión lo ofrece el domo de vidrio del Reichstag, palacio legislativo de Berlín, donde cualquier paseante puede asomarse y, a través del cristal, observar a los legisladores en funciones: una metáfora arquitectónica que alude a la transparencia en la democracia.

Nadie pone en duda la capacidad del británico para desarrollar este proyecto. Las razones de incluir a Fernando Romero en cambio son misteriosas, pues la obra más conocida de este joven mexicano es el polémico edificio del Museo Soumaya. La alianza estratégica de un starchitect con un arquitecto incipiente apunta en otra dirección: la familiar. Romero es yerno de Carlos Slim. El magnate representa una fuente de respaldo financiero y político atractivo para un proyecto de esta dimensión.

III.

La transparencia estructural que promete Foster para el aeropuerto mexicano se ha visto empañada por el secretismo del proyecto. Su sitio web oficial (www.aeropuerto.gob.mx) no aporta información precisa al ciudadano que desea aclarar dudas. Sabemos, por ejemplo, que la dupla Foster-Romero fue seleccionada por unanimidad por un jurado, pero desconocemos las características del resto de los proyectos. Poco sabemos de los planes de desarrollo, las evaluaciones que se llevaron a cabo para definir la ubicación de la obra, etcétera. En suma, hay poca transparencia y, en consecuencia, escasa legitimidad social.

Uno de los temas que acapara el debate público tiene que ver con la sostenibilidad que promete el aeropuerto. En otras partes del mundo, las estructuras cristalinas de Foster se han posicionado como emblemas urbanos y ejemplos del desarrollo sostenible. En México, este valor añadido desaparece cuando el proyecto pone en juego lo que queda del lago de Texcoco. Tampoco queda claro si un megaaeropuerto es la mejor opción logística para una ciudad caótica. Al respecto, Luis Zambrano, en Nexos, señala como alternativa la idea de una red de aeropuertos regionales que proporcionen conectividad con el exterior, lo que evitaría la centralización del tráfico aéreo.

Desconocemos la viabilidad del proyecto ganador en contraste con la propuesta de aeropuertos regionales, pero todo indica que para el gobierno esto no es de importancia. Aquí, la lógica de las megaobras es otra: la obra por sí misma y el gigantismo como insignia del progreso. Del mismo modo, tampoco se ha explicado cuál será el plan de conectividad y la infraestructura asociada con estas nuevas instalaciones, estrategia comunicativa imprescindible para una ciudad en la que el tema de la movilidad no deja de ser piedra angular del desarrollo urbano. Sin un plan preciso de conectividad, la pregonada sostenibilidad del aeropuerto corre el riesgo de desvanecerse entre la contaminación que se generará alrededor, de ahí el riesgo de apostar tanto en la conectividad –desconocida– de la obra.

El tema de la transformación del oriente de la ciudad no resulta menos inquietante. Los informes del proyecto son optimistas. Prometen que las olas de progreso generadas por el aeropuerto alcanzarán la zona que lo rodea, activándola económicamente y generando por consiguiente nuevos empleos e incluso áreas verdes. La fórmula está incompleta, pues la marginalidad y desigualdad prevalentes en la zona no son problemas que se resuelvan con la simple construcción de un polo económico. Es necesario considerar si este polo de desarrollo incluirá a sus habitantes. Antes que aeropuerto, en estas zonas hay ciudadanos con necesidades precisas: ellos formarán parte del proyecto aun cuando el espacio que ocupan ahora difiere de la imagen de entorno estandarizado que promete la nueva terminal aérea. La cuestión de cómo trasladar e integrar los intereses de estos habitantes al contexto fosteriano requiere de un sustento serio que dé voz e información a las comunidades aledañas.

Idealmente, los grandes proyectos arquitectónicos reflejan las aspiraciones de la ciudadanía. Si este fuera el caso, por “gran proyecto arquitectónico” deberíamos entender uno que comprometa a la sociedad civil mediante la información y atención de sus necesidades. Si bien un aeropuerto no es de uso de toda la ciudadanía, el impacto de una obra así afecta a todos los habitantes de la ciudad. Del discurso al hecho real hay un camino largo y, en este caso, incierto.

México sigue siendo un país poco transparente. De acuerdo con la ong Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el sitio 106 en el ranking de corrupción, muestra clara de que aquí los ciudadanos desconfían de los gobernantes. El proyecto para el nuevo aeropuerto, aunque sustentado en un modelo de arquitectura traslúcida, ha despertado la suspicacia de una nación acostumbrada al mal manejo de la información. La ironía es grande: las ambiciones fosterianas de luz y claridad, que en otros sitios han servido de metáfora para la democracia, en México parecen opacadas por las interrogantes sin resolver del proyecto. ~

Maestra en historiografía e historiadora de la arquitectura.