Una de las cosas que más sorprende a un estudiante latinoamericano que llega a una universidad estadounidense, además de los recursos económicos de que dispone, de la fastuosa infraestructura de su campus y de las facilidades que otorga para que profesores y alumnos se dediquen, en cuerpo y alma, a la actividad académica, es el fervor con que desde sus aulas y auditorios se critica a la cultura occidental. Hablo, desde luego, de los departamentos de ciencias sociales y humanidades, ámbitos en los que la crítica a la modernidad occidental y a todos sus corolarios —el capitalismo, el mercado, la industrialización, las instituciones, la globalización, etc.— se ha convertido en tema reiterativo, si no obligado, de artículos, tesis doctorales y monografías.

El desencanto hacia la modernidad parece ser el nuevo paradigma. Se ha diagnosticado el desfallecimiento de los grandes proyectos que animaron al hombre moderno. A la razón se le critica el no haber sido barricada suficiente para detener la barbarie nazi. Tampoco se le perdona haberse instrumentalizado al servicio de la técnica ni haber privilegiado la lógica del mercado. A la idea de universalidad se la acusa de aplastar a las minorías, de homogeneizar a la humanidad y de servir como excusa al “hombre blanco occidental” para meter sus narices en los países de la periferia. Ninguna de las ilusiones que inspiró la Ilustración se salva: el anhelo de más tiempo libre para disfrutar de actividades creativas no fue más que un sueño; los dos valores con más poder de inspiración, la libertad y la justicia, no se materializaron en una sociedad utópicamente igualitaria ni en una verdaderamente libre; y el individuo, aquel ser capaz de crearse a sí mismo y emanciparse de las presiones externas, resultó ser sólo un organismo condicionado por las fuerzas de la economía, del inconsciente, del poder, de la genética y de las instituciones.

Y esto no sólo se observa en Estados Unidos. Varias figuras del panorama intelectual europeo han logrado notoriedad gracias a sus incisivas críticas a las instituciones, prácticas e ideologías del mundo moderno. Tengo en mente a Michael Foucault, quizás uno de los pensadores más influyentes de las tres últimas décadas en Estados Unidos, cuyos trabajos sobre el poder y las prácticas discursivas han sido la base para demostrar que el sujeto autónomo, el gran invento moderno, no es más que un mito. Para los foucaultianos, siempre habrá una entidad abstracta y difusa —el poder— doblegando los cuerpos y las mentes para adaptarlos a la ideología dominante. No hay manera de escapar. El poder está en todas partes, incluso en el lenguaje. Por eso quien interviene en el mundo público siempre será visto con suspicacia, pues detrás de lo que dice o propone deberá haber un intento por someter al otro. La voluntad de poder y dominación aparece como algo consubstancial a hombres y mujeres, casi como el pecado original agustiniano, que mancilla anticipadamente cualquier acción humana, bien sea en el campo de las artes, del saber o de la política. No debe extrañar, por eso mismo, que el esfuerzo de las actuales generaciones de intelectuales no vaya encaminado a proponer reformas que mejoren las condiciones de vida de las personas, sino a “deconstruir” los discursos, las novelas, los programas de televisión o cualquier otro producto cultural en busca de “intentos de dominación”.

A Foucault se podrían sumar muchos otros intelectuales, desde Alasdair MacIntyre hasta Jaques Derrida, todos ellos hermanados por su decepción hacia un proyecto que, según su diagnóstico, en lugar de dar los frutos prometidos parece haber deshumanizado al hombre. Por culpa del individualismo, aseguran, una sensación de malestar enturbia los ánimos de la gente: hemos perdido el sentido de pertenencia, no encontramos el cabo de las tradiciones y cada vez resulta más difícil darle sentido a nuestras vidas. El mundo se desfigura y se convierte en un lugar hostil y alienante. No hay un orden ni una jerarquía en la cual nos podamos situar, ni un vínculo que nos una con los otros y con la naturaleza. Y para completar el cuadro, la razón instrumental encumbra la eficacia como valor fundamental, relegando a un segundo plano aquellos otros valores que facilitan la convivencia y la búsqueda de la felicidad.

Lo que sorprende de este diagnóstico tan desalentador es que los países desde donde se formula son los que mejores condiciones de vida dan a sus ciudadanos. Son los países donde hay una mejor distribución de la riqueza, donde las libertades fundamentales están mejor salvaguardadas, donde hay sistemas de bienestar que garantizan cierto tipo de igualdad, donde los adelantos médicos mantienen a raya enfermedades que aún castigan al Tercer Mundo, y donde se han alargado las esperanzas de vida. Para un observador externo, especialmente si es un liberal latinoamericano, resulta muy difícil entender por qué se habla tan mal de la modernidad, si la escolaridad y la alfabetización de los países donde florecieron los valores modernos tienen los índices más altos, la pobreza se ha disminuido a niveles menos ofensivos, la amenaza de guerra entre naciones democráticas es cada vez menor y peligros tan frecuentes en otras regiones, como las dictaduras, el fanatismo (excepto el nacionalista), el populismo, la irresponsabilidad en el gobierno, la corrupción y los desmanes ideológicos han sido, en mayor o menor grado, controlados.

Todo esto no deja de sonar sospechoso. Es evidente que ciertas perversiones del proyecto moderno han planteado nuevos problemas para la humanidad. La ciencia al servicio del armamentismo, el daño medioambiental causado por el desarrollo y la desigualdad cada vez más creciente entre países industrializados y no industrializados, por ejemplo, son consecuencias directas del estilo de vida moderno que no dejan de ser alarmantes. Sin embargo, si se compara la situación de los países donde la modernidad echó raíces con la de aquellos en donde sólo fue privilegio de unos pocos, resulta imposible negar que, después de todo, ciertas transformaciones en las formas de vida han traído beneficios a los que muy pocos estarían dispuestos a renunciar. ¿Quién, en sus cinco sentidos, prefiere un mundo en el que el individuo está indefenso ante la tribu, ante un monarca todopoderoso o ante la fuerza bruta del matón de turno? ¿Quién no agradece la tranquilidad y seguridad que se respira en un mundo regido por instituciones legales? ¿Quién no ve con buenos ojos que la religión sea una opción personal, y no la ley con la que se regula la vida pública? Extraña, entonces, leer esas actas de defunción del proyecto moderno. Más aun si se observa lo que está pasando en Europa. La adhesión de los países del este a la Unión Europea, y la luz verde para las negociaciones con Turquía, supone un proyecto más descomunal que la Acción Paralela fantaseada por Robert Musil en El hombre sin atributos. ¿Habrá soñado Kant con un mundo más cosmopolita y universal que el de hoy en día? Los derechos humanos han generado consensos inquebrantables entre pueblos, las ciudades europeas son cada vez más mestizas, hay organismos internacionales que se ocupan de debatir problemas globales y los medios de comunicación permiten denunciar cualquier atropello desde los rincones más alejados del mundo. El espíritu de la modernidad parece, más bien, revitalizarse cada vez más.

Todo esto hace sospechar que, cuando se habla del declive de la modernidad, en realidad se habla de otra cosa. No es el proyecto moderno en su totalidad el que fracasó, sino una de sus utopías, aquella que inspiró Rousseau en el siglo XVIII y que, con Marx, se convirtió en una empresa política en el XIX y el XX. La meta de esta utopía fue erigir una sociedad igualitaria, sin clases y sin antagonismos sociales, en la que tanto la libertad como el bien individual concordaran con la libertad y el bien colectivo. La sociedad utópica —en la que todos los valores armonizaban y podía vivirse, a la vez, manteniendo los más estrictos parámetros de igualdad y gozando de plena libertad— en la práctica demostró ser sólo una quimera. Todos los países en los que el marxismo llegó al poder vivieron fracasos estrepitosos en el terreno económico y, sobre todo, en el moral. Tanto así que los partidos de izquierda —que están en el poder o que aspiran a estarlo— han tenido que erradicar por completo el vocabulario marxista y el espíritu revolucionario de sus propuestas, y, al mismo tiempo, plegarse al juego democrático y al sistema capitalista.

¿Significa esto que el marxismo ha quedado confinado en las asignaturas de historia del pensamiento del siglo XX, o en las fronteras de una que otra dictadura anacrónica? Curiosamente, no. En la academia estadounidense el marxismo sigue siendo una herramienta de análisis para comprender y evaluar el mundo contemporáneo. Marx y Foucault son los autores que moldean el marco conceptual con el que se observa la realidad. Y el resultado, como no podría ser de otra forma, es explosivo: la modernidad no liberó, condenó; las instituciones no forman, alienan; el individualismo no permite elegir opciones morales, corrompe; y quienes defienden todas estas ideas no fortalecen la libertad individual, son portavoces de las multinacionales y aliados de la explotación. Esta combinación de Marx y Foucault —que tantas críticas ha recibido por parte de intelectuales como Harold Bloom, Richard Rorty, Robert Hughes y Jean-Francois Revel— se transforma en el dardo más incisivo con el cual machacar a la cultura occidental. Su diana predilecta es el individuo y la capacidad de libre elección; y la forma de atacarlo es demostrando que la lógica del capitalismo corrompe las instituciones modernas y merma la libertad del sujeto.

El ejemplo más claro de cómo las instituciones occidentales anulan al individuo y le imponen unas reglas de juego de las que no puede escapar lo ofrecen los estudios de otro intelectual francés, el sociólogo Pierre Bourdieu. En los cuadros que pinta Bourdieu del mundo contemporáneo, cualquier individuo que entre en alguno de los campos de producción cultural, bien sea la ciencia, el arte o la literatura, es inmediatamente coaccionado por las reglas de la institución. Las “fuerzas del campo” anulan la voluntad y la intención creativa. Lo que se escribe, pinta, esculpe o fotografía empieza a depender de las orientaciones del mercado y de los intereses de clase de editores, galeristas o críticos. El creador, que antes era puro, al entrar en el juego olvida su amor por el conocimiento o por el arte, y, tras la maquiavélica conversión, sólo se preocupa por conseguir capital económico, simbólico o cultural. Después de leer a Bourdieu parecería que ningún artista o escritor orientara su actividad siguiendo el llamado de su vocación, su intención creativa, sus intereses o su curiosidad. Esas cualidades desaparecen y sólo quedan las fuerzas de la institución y de la economía. La sensación que se obtiene es que todo es una gran farsa, un gran engaño en el que lo menos importante es la creación artística, y que quien cree en el talento artístico o en la calidad literaria no es más que un ingenuo.

Esta imagen desencantada que se da de la sociedad occidental, en la que todo parece adulterado por el capitalismo, en la que todos sus productos culturales son artificiales, falsos e ilegítimos, despierta dentro de los occidentales la añoranza por mundos más sencillos en donde, por el contrario, todo es real y nada ha sido mancillado por el mercado, la codicia u otros intereses espurios. Los estudios sobre antropología del turismo lo confirman. Esa franja, cada vez más amplia, de europeos y estadounidenses que, gracias a los beneficios de la modernidad, cuentan con vacaciones pagadas, emplean su tiempo libre viajando a sitios que les ofrecen lo que su sociedad les niega: exotismo, autenticidad, pureza, identidad.

El europeo vuelve a sus antiguas colonias, pero ya no, como durante el período colonial, para expoliarlas, sino movido por un sentimiento de nostalgia. Nostalgia por un paraíso que ahora, desencantados de su sociedad, empiezan a redescubrir en todo su esplendor. En estos paraísos encuentran “costumbres auténticas”, “tradiciones atávicas” e “identidades colectivas”. Una “vida real”, diferente a la tienen que soportar en sus aburridas oficinas, en donde aun no llega la mediocridad y frivolidad que vienen con la masificación del consumo, la información y la industria del entretenimiento. Este tipo de nostalgia —que el antropólogo Renato Rosaldo1 llama “nostalgia imperialista”— supone de forma gratuita que todo en el pasado fue mejor, antes de que la modernidad separara los campos del arte, la religión y la ciencia, y vulnerara la armonía entre la naturaleza, el hombre y el más allá. Para el nostálgico imperialista más radical, la modernidad no abolió costumbres crueles: aplacó identidades; no mejoró las condiciones de vida: arrasó tradiciones; y no incrementó la producción: alienó a la mujer y al hombre.

Lo más interesante de todo este nuevo interés por la tradición, la autenticidad y la identidad que acompaña al pensamiento y, sobre todo, a la actitud posmoderna, es que estos conceptos no designan nada concreto que pueda ser identificado en la realidad. Tradición, pureza, autenticidad no son términos que describan algo observable a primera vista. Son, por el contrario, calificativos que se emplean, siempre que hay disputas ideológicas, para darle valor a algo que antes no lo tenía. Cada vez que se enarbola alguno de estos conceptos es porque de por medio hay intereses políticos o económicos. Ninguna práctica es una tradición hasta que alguien intenta cambiarla; nada es auténtico hasta que se puede sacar provecho a su autenticidad; y ningún pueblo tiene identidad hasta que se siente amenazado por la presencia del extranjero. Y sin embargo miles de turistas se embarcan en busca de todos estos rasgos que el mundo moderno eliminó, y que hoy sólo subsisten en los rincones alejados del Tercer Mundo.

Eso lo entienden muy bien los habitantes de los países que reciben hordas de turistas sedientos de exotismo. Los comerciantes de artesanías de Costa de Marfil, por ejemplo, saben perfectamente qué es lo que esperan encontrar los turistas occidentales entre sus tenderetes, y eso es justamente lo que les dan. El antropólogo Christopher Steiner2 describe las estrategias de estos vendedores para cargar de autenticidad a sus mercancías. Una de sus técnicas consiste en dejar que el turista “descubra” un objeto valioso. Para ello fingen no saber mucho sobre algunos de los artículos que ofrecen, de modo que el turista cree estar frente a una pieza que tiene un valor estético o cultural que el nativo, por ignorancia, no logra apreciar. En algunos tenderetes hay una trastienda “oculta”, a la que se deja entrar al turista para que “descubra” él mismo las verdaderas joyas que no se ofrecen a primera vista. Los comerciantes más astutos cuelgan las máscaras dentro de casas habitadas por nativos, adonde llevan al turista a que vea el objeto en su “entorno natural”. Otra de sus técnicas consiste en hacerle ver al comprador que los objetos que tiene enfrente no son sólo mercancías, sino que están estrechamente ligados a sus tradiciones y a su vida diaria. En ocasiones los modifican para que parezcan más auténticos: les rompen partes, los rajan, los ahuman e incluso los untan de sangre y plumas, de modo que parezcan piezas vivas, con historia, tan auténticas que hasta han sido usados en rituales primitivos. Todo es un gran montaje, tan auténtico o tan falso como Disney, en el que se le da al nostálgico imperialista lo que quiere encontrar.

En Latinoamérica contamos con innumerables ejemplos de astutos embaucadores que, anticipándose a las expectativas del europeo o del estadounidense bienintencionado, preparan minuciosamente el terreno para que a su llegada encuentren lo que esperan —y desean— encontrar. El Subcomandante “Marcos” es el ejemplo más evidente de los últimos años. Como muestra el también antropólogo Pedro Pitarch,3 el movimiento neozapatista ha sabido adaptarse a la perfección a las demandas de autenticidad y de identidad que se hacen desde las facultades más progresitas del Primer Mundo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional era, en 1993, una guerrilla revolucionaria que seguía la ortodoxia marxista. Era antiburguesa, antiimperialista y proclamaba la dictadura del proletariado. Ese discurso, calcado del de otras guerrillas latinoamericanas, se transformó poco a poco en una reivindicación de la identidad indígena. El EZLN, que empezó luchando por el pueblo y después por los campesinos, se decantó finalmente por los indios y, específicamente —gran artimaña para ir con el espíritu de los tiempos—, con la identidad indígena. Los medios de comunicación cumplieron un papel decisivo en el giro que tomó el movimiento neozapatista. Después de su incursión en los pueblos de Chiapas, en enero de 1994, el diario La Jornada empezó a referirse a los neozapatistas como indígenas. La imagen de Zapata se fue esfumando hasta ser reemplazada por la del indio. La historia previa del EZLN también se olvidó, de modo que los forajidos parecieron recién surgidos de la selva para reivindicar la voz de los indígenas. Pero en realidad los indígenas no existieron nunca como categoría en los discursos ni en los objetivos de la lucha neozapatista. Es a partir del éxito internacional de la mascarada étnica como lo indígena empieza a definir al grupo guerrillero. “Marcos” se convierte entonces en un indio: empieza a escribir con la sintaxis de los indígenas y a hablar en nombre de las comunidades indígenas. Nada importa que el enmascarado no sea ni haya querido ser nunca un indígena —en realidad quería ser el Che Guevara—, pues el discurso de la identidad, de la pureza y de la autenticidad lo convirtió a él en héroe mundial, y al nostálgico imperialista le dio una causa en la cual creer y por la cual luchar.

Pero aquí lo que tenemos es otro gran montaje. El éxito de los neozapatistas dependió de la pureza y autenticidad de la identidad indígena que decían defender, y sin embargo la única voz que se escuchó fue la de “Marcos”, un profesor mestizo de clase media urbana. Deleitados con su prosa y sus ocurrencias, varios nostálgicos imperialistas llenaron de elogios sus escritos y lo encumbraron en los pedestales de las letras latinoamericanas, y ya no importó si lo que decía era verdad o mentira, pues ahí tenían a su “buen revolucionario” dando la lucha que ellos, en sus sociedades avanzadas, democráticas, estables, ricas, sobrias y aburridas, jamás podrían dar.

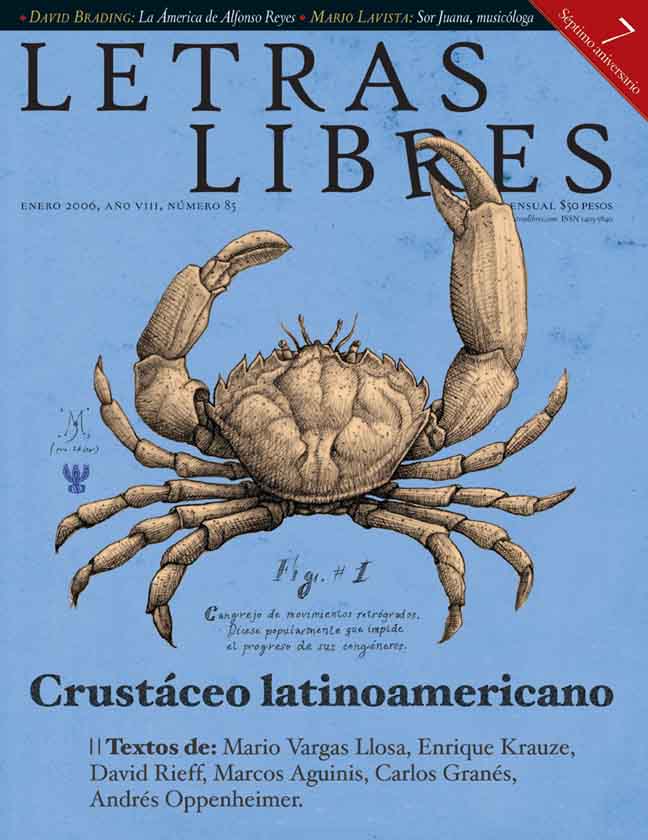

Los intelectuales latinoamericanos también saben a la perfección qué es lo que deben decir para que, al igual que la cueva de Alí Babá, se les abran las puertas de las universidades, librerías e instituciones del Primer Mundo. El protagonista de El síndrome de Ulises, la última novela del colombiano Santiago Gamboa, lo dice con claridad: “Ciertos escritores no muy talentosos se refugiaron en el ‘compromiso’ como salvoconducto literario. Están en la primera fila de todas las actividades politicoculturales organizadas por el establishment europeo y cumplen el papel que se espera de ellos, que es provocar lástima.”4 La nostalgia imperialista, además de engordar los bolsillos de unos cuantos oportunistas, no hace nada productivo ni positivo por Latinoamérica. La pornomiseria y todos sus derivados, que pretenden mostrar a los latinoamericanos como víctimas inermes de desalmados enemigos exteriores (o de enemigos internos aliados con perversos agentes externos) tiene mucha acogida, pero, a la larga, resulta tremendamente perniciosa. Mientras el latinoamericano siga siendo un pobre desvalido al que hay que salvar, y no un igual con el que se puede negociar, pactar o llegar a acuerdos, habrá desigualdad en la relación entre países. Y mientras el latinoamericano siga sacando provecho a su marginalidad, miseria y exotismo premoderno, se seguirá cultivando una mentalidad reaccionaria, obstáculo infranqueable, ese sí, para alcanzar los niveles de vida de las sociedades modernas.

La nostalgia imperialista no es un fenómeno nuevo. Durante la conquista de América, como señala Naipaul, la búsqueda de El Dorado no sólo estuvo motivada por el ansia de oro. También se nutrió de “una fantasía del Nuevo Mundo, la Jauja de ensueño, el mundo perfecto, inviolado”.5 Los indígenas de entonces —que le aseguraban a Quesada, Berrío, Ahumada, Aguirre, Raleigh y tantos otros que El Dorado estaba tras aquella colina, a un día de camino, en la desembocadura del Orinoco, bajando la montaña—, al igual que los latinoamericanos de ahora, saben qué quiere el nostálgico imperialista y saben cómo dárselo. Lo saben porque siempre ha sido lo mismo. Los habitantes de la Vieja Europa y del moderno Estados Unidos han ido a buscar sus ilusiones perdidas al Nuevo Mundo. Latinoamérica nunca ha sido un continente real, sino una proyección onírica en la que, libres de represión, aparecen los deseos frustrados del Primer Mundo. Y todos los espejismos fantaseados por habitantes de países prósperos —desde El Dorado hasta la Revolución— han concluido en empresas calamitosas. ¿Cuántos indígenas muiscas, de los ocho mil que embarcó Quesada en su delirio por El Dorado, habrán sobrevivido? ¿Cuántos civiles habrán muerto en la no menos delirante utopía revolucionaria del Cura Pérez? Quesada y Pérez, ambos españoles, buscaron en las selvas de Colombia el sueño que no podían soñar en sus propias tierras. A excepción del Quijote, todo los chalados que han querido purificar el mundo de injusticias, sin medir las consecuencias, han ido a dar a Latinoamérica.

Pero el sueño es una cosa y la realidad otra. Eso lo saben los latinoamericanos que padecen los males que surgen donde no hay modernidad, o sólo modernidad a medias. La inseguridad, la falta de respeto por la vida, el verdadero capitalismo salvaje (secuestro, narcotráfico, venta de órganos, trata de blancas), la inestabilidad política, el despotismo del más fuerte, el clientelismo, la pobreza, la ausencia de libertades y un largo etcétera, representan la otra cara del vergel edénico aun no mancillado por la modernidad. Por eso, así resulte extraño, el liberal latinoamericano añora el aburrimiento de las tranquilas oficinas del Primer Mundo, y desearía que las transformaciones sociales y culturales que abrieron el rumbo de Europa y de Estados Unidos hacia la tolerancia, el desarrollo, la libertad y la justicia se reprodujeran a lo largo y ancho de su continente. Quizás entonces esa enorme franja de latinoamericanos que, por el momento, están condenados a ser inmigrantes, también pueda pertenecer en el futuro, como el europeo y el estadounidense común, a esa clase turista que sale de sus países no por necesidad, sino en busca de emociones fuertes. –

(Bogotá, 1975) es antropólogo y ensayista. Su libro más reciente es El puño invisible (Taurus).