¿Y si de la Nueva España no hubiera sido expulsada la Compañía de Jesús? Uno podría pensar, ante una pregunta así, que responderla no es un asunto difícil. Si esto no hubiera ocurrido, varias cosas podrían haber sucedido: la Independencia se habría consumado en paz, tal vez en el mismo 1810, y nuestra nación avanzaría sólida por todos los campos del quehacer humano, hacendosa, erudita, llena de caridad y falta de espíritu homicida. Nuestra Marina noble sería poderosa, el bosque de las mariposas monarca exuberante y ubérrimas las milpas, habría una Iglesia culta y por tanto los poderosos serían más humildes, y en California no ondearía el lábaro del oso sino la bandera mexicana.

Esa sería mi primera respuesta, la más auténtica tal vez. No faltaría quien me tachara de falso o de optimista, y tal vez en lo segundo no se equivocara tan palmariamente como en lo primero. Demasiadas opiniones se alzarían, delatando todas ellas justamente la falta que nos hicieron los “padres prietos” desde su sumaria expulsión en 1767. Y no porque hubiesen unificado las opiniones, sino porque la formación que de ellos emanaba nos hubiera ayudado a haber tenido cierta identidad de miras, cierto acuerdo anterior a los desacuerdos que aparecen en la vida de todos los hombres y en la historia de nuestra nación de tirios y de troyanos.

Pero la pregunta no es tan fácil de contestar como podría parecer a simple vista. Pensaría que para poder formular siquiera la pregunta “¿y si no hubiera sido expulsada la Compañía de Jesús del orbe indiano, que habría pasado?” es preciso hacer un ejercicio de imaginación histórica demasiado complejo, casi monstruoso, en el sentido que, desde Wang Wei, o desde antes, sabemos que existe una misteriosa relación entre todos los acontecimientos existentes, desde la caída de una hoja en un bosque norteamericano hasta los temores de un rey Borbón que se creía bastardo, del inseguro tránsito de un lagarto por una carretera a las deliberaciones del comité del Nobel de la Paz. Pero lo que no sabemos es la proporción en la que un hecho afecta otro, ni, por así decir, la dirección de esa fuerza, y además hay que suponer que muchos hechos permanecen ignorados de los hombres. De modo que es imposible, humanamente hablando, dar cuenta de las variedades que podrían haber sufrido los hechos posteriores si el hecho que les dio origen no se hubiese producido.

Para poder atrevernos a formular tal pregunta, sería preciso rastrear, primero, los acontecimientos que desembocaron en el decreto de expulsión, y segundo, una vez considerados todos los hechos históricos que fueron acumulándose hasta que, como diría Darío, sintiéronse “…sordos ímpetus en las entrañas del mundo” y cayeron tan fuertes colosos, ponderar estos hechos para intentar hallar el gozne que hubiera abierto de otra manera esa puerta histórica, y no la otra. Es una tarea, me repito, imposible e inútil. Pero muchas de las obras humanas, las más hermosas, son precisamente eso, imposibles e inútiles. De modo que, animado por este espíritu, que, después de todo, habla por mi raza, intentaré seguir las huellas de la expulsión hasta el momento en que aquella no pareciera irrevocable, ir hasta la génesis, el grano, hasta el in nuce de aquello que, una vez vivo y desatado, pareció imparable y fue, sin duda alguna, irremediable.

Para indagar las causas que produjeron en el “real pecho” de Carlos III tal deseo de extinguir la Compañía, hay que ir, por lo menos, hasta la Guerra de Sucesión Española, que llevó a los Borbones al trono de los Austria; pero, más que nada, examinar al primer país que atentó contra la Compañía de Jesús; este país es Portugal y el hombre culpable, el marqués de Pombal. Y, por otro lado, hay que mirar detenidamente el lío de Port-Royal y los jansenistas, una de las cosas más embrolladas y sutiles (en el sentido peyorativo del término) que haya podido inventar la mente humana desde las bizantinas discusiones; hay que, también, por supuesto, examinar a Voltaire, y la influencia novedosa de los enciclopedistas y las causas de su odio sin límites por la religión católica.

Demasiados hilos, difícil tejido. No me voy a meter en las honduras del jansenismo; baste decir que fue una herejía (y para que nadie se escandalice diremos que una herejía es una opinión privada: así la define el doctor Johnson en su Diccionario) tradicionalista, farisea y puritana.

De Voltaire acotaré tan sólo que era un maestro en el arte del disimulo y que su influencia fue muy perniciosa; “por sus obras los conoceréis”, dice el Evangelio, y a los escritos de Voltaire pueden achacárseles miles de muertes. Pero todo ello pudo haberse visto reducido a la Francia sola. Y el atentado fue mundial.

En la Guerra de Sucesión Española no entraré; es otro sendero de lágrimas como el de los cherokees: qué verdadera oportunidad, qué verdadera lástima.

De modo que para desbrozar nos queda el régimen de terror en contra de los jesuitas en Portugal, régimen de estado de sitio que fue el primero de todos; y, siendo el primero, tal vez el único que pudo haber sido detenido. Pombal preparó primero el golpe contra la nobleza, y de allí, agazapándose para mejor saltar, dio el golpe a los jesuitas, entre ellos al padre Malagrida, tenido por santo y que, como santo, resistió hambres, torturas y prisiones hasta el amargo final.

No resistiré el apremio de citar a Menéndez Pelayo (siquiera por su excelente castellano y su poco cuidado con la corrección política) y citarlo más o menos in extenso:

[…] el sanguinario ejecutor fue Sebastián José de Carvalho y Mello, después conde de Oeiras y a la postre marqués de Pombal; tipo de excepcional perversidad entre los muchos estadistas despóticos, fríos y cautelosos que abortó aquella centuria…

Pombal […] gobernó como un visir otomano e hizo pesar por igual su horrenda tiranía sobre nobles y plebeyos, clérigos y laicos. Hombre de estrecho entendimiento, de terca e imperatoria voluntad, de pasiones mal domeñadas, aunque otra cosa aparentase; de odios y rencores vivísimos, incapaz de olvido ni misericordia; en sus venganzas insaciable, como quien hacía vil aprecio de la sangre de sus semejantes; empeñado en derramar a viva fuerza y por los eficaces medios de la cuchilla y de la hoguera la ilustración y la tolerancia francesas; reformador injerto en déspota; ministro universal empeñado en regular lo máximo como lo mínimo con ese pueril lujo de arbitrariedad que ha distinguido a ciertos tiranuelos de América, v.gr. al Dr. Francia, dictador del Paraguay, ejerció implacable una tiranía a veces satánica y a veces liliputiense. Abatió al clero por odio a Roma y al catolicismo, como quien había bebido las máximas de la impiedad en los libros de los enciclopedistas, por cuyos elogios anhelaba y se desvivía. Abatió la nobleza, no por sentimientos de igualdad democrática, muy ajenos de su índole, sino por vengar desaires de los Tavoras, que habían negado a su hijo la mano de una heredera suya. La historia de la expulsión de los jesuitas de Portugal parece la historia de un festín de caníbales.

Paul Féval trae el nombre del tribunal que Pombal rehízo a su modo: el Tribunal de la Desconfianza, del cual él mismo se nombró presidente; aún más, varias de las sentencias de muerte procedentes de las confesiones arrancadas bajo tortura del duque de Aveiro y la sentencia que tenía lista, aunque no pudo sacarle ninguna denuncia, ninguna impiedad al marqués padre de Tavora, las firmó de propia mano (Lisboa contaba entonces con 150 mil habitantes y había, según Féval, 4 mil prisioneros de Estado). Los amigos y parientes de Tavora perecieron también en esta hecatombe (12 de enero de 1759). Los criados del duque de Aveiro fueron quemados vivos la noche siguiente. Al duque de Aveiro lo descoyuntaron por horas; sus lamentos oyéronse por toda Lisboa. La máquina y los cadáveres fueron luego incendiados. Luego sus mansiones fueron arrasadas y se sembró sal en los solares. El 16 de febrero asestó su golpe contra los jesuitas, a los cuales comprometían las infortunadas confesiones de Aveiro. Fueron cercados y puestos en cárceles, y ni siquiera el rey “obtuvo permiso” para poder ver a su confesor, el padre Moreira.

Parecería por tanto plausible pensar que si la nobleza se hubiese armado contra las pretensiones regalistas y burocráticas de Pombal, si hubiesen hecho un frente común con la milicia negra, si hubieran llevado a los tribunales o al oído del rey José los excesos del favorito, tal vez el golpe no se hubiera dado, o hubiese sido revirado con audacia. Vuelve uno, irremediablemente, a la pregunta moral que, por ejemplo, contestaron de distintas maneras los conspiradores que deseaban acabar con Hitler: ¿es lícito asesinar al jefe de Estado que se comporta como un maníaco homicida? No me meteré en más honduras, pero santo Tomás contestó la pregunta en un sentido afirmativo y los jesuitas, ay, fueron acusados, en todas partes, justamente de eso, de excitar el regicidio. Un atentado a tiempo y exitoso puede hacer o deshacer las políticas criminales del Estado. Tan sólo exige cierto consenso acerca de qué hacer una vez que el tirano ha caído bajo los golpes de los vengadores de sus víctimas.

No fue así, y por ende, el ejemplo de Portugal fue seguido por Francia (Fülöp-Miller dice que en particular en Francia “causó el procedimiento del Gobierno portugués gran impresión. Los enemigos franceses de la Compañía de Jesús cobraron ánimo para emprender acciones enérgicas, porque lo que había sido posible en el pequeño Portugal tenía que poderse llevar a cabo igualmente en Francia”), España, Parma, Sicilia, y de México fueron arrancados sus hijos con sigilo y al amparo de la noche, y por ende nuestra Independencia fue una revolución sangrienta y disparatada que no logró el unánime voto de los mexicanos y nos precipitó, de cabeza, al abismo donde se abisman todas nuestras vergüenzas nacionales.

La permanencia de la Compañía de Jesús en el orbe indiano, como lo llamó Brading, habría sido fuente de muchos bienes –una educación poderosa, unas costumbres más aseadas, ríos potables–, aunque también podría pensarse que México (o muchos Méxicos y sin duda Paraguay) sería una especie de república teocrática de indios y de criollos; no existiría ni la banca como la conocemos, ni la Colina del Perro, ni los periódicos, ni los antros, ni las tachas, ni Chespirito, ni las “novelas”, tal vez ni internet, ni los blogs, ni el supercolisionador de hadrones, ni las importaciones chinas de dizque artesanías mexicanas. Es posible que Juárez hubiera pasado a la historia como el muy piadoso obispo de Oaxaca. La libertad sería muy distinta; otra cosa sería el arte. Otra la literatura. Otra el cine (muy jesuita). Y otra cosa sería la Compañía de Jesús, que, la verdad sea dicha, nunca logró recuperarse de los hachazos del siglo XVIII.

Lo que creo que sí habría sería una multitud de órganos que en sintonía mundial producirían tocatas, adagios y fugas ejecutadas por guaraníes y prusianos; habría, seguramente, cosmografías virtuales a las que podrían todos acceder con el pensamiento; habría ballets y obras de teatro evangelizador realizadas en el cielo, por medio de ingeniosísimos artilugios; habría robots cristianos, como en Ciudad de Simak (e intentos por convertir a las hormigas); habría, en fin, cuartos de la memoria donde podría uno pasearse y aprender mandarín o las jerarquías angélicas; habría barcos permanentemente libres, donde vivirían los eremitas, cátedras de pintura, escultura y jardinería simbólica, y una iglesia en la Luna.

Sea de ello lo que fuere, pienso que no muy desencaminado andaba Hidalgo al abrogarse en Guadalajara el título de “Alteza”, pero hablar de ello exigiría una longitud que este fragmento no posee. ~

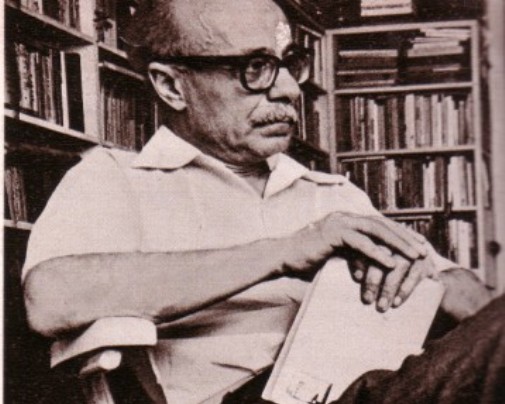

(México, 1965) es editor, escritor y guionista de cine. Entre sus libros recientes se encuentran La soldadesca ebria del emperador (Jus, 2010) y El reloj de Moctezuma (Aldus, 2010).