En mayo de 1894 la Revista Azul publica en su primer número páginas del Diario de Federico Gamboa. Describen sus visitas a Émile Zola y a Edmond de Goncourt en París. Es quizás el primer mexicano que se atreve a acercarse a sus ídolos literarios. No se conforma con leerlos e imitarlos: ambiciona vivir como ellos algún día.

Gamboa forma parte de la inicial generación educada bajo el positivismo en la Preparatoria. Dos años atrás esta generación ha llegado al poder con José Yves Limantour. Ireneo Paz los llamará los “Científicos”. Bajo la “dictadura honrada” de Porfirio Díaz pretenden hacer de México un país moderno en que el Estado se limite a guardar el orden y establecer condiciones propicias para el inversionista extranjero y los empresarios nacionales. La democracia llegará mañana, cuando la riqueza acumulada se derrame desde la cúspide y alcance a los excluidos del progreso.

Francia pudo haber perdido la guerra de 1870. Sin embargo París es la capital del pensamiento y el arte. Los sumos sacerdotes de la literatura están habituados a recibir a sus admiradores periféricos. Tienen retratos para obsequiar con su firma y aceptan de buen grado poner un autógrafo en los álbumes.

Nadie sabe de dónde viene la voz que habla en los libros. El escritor no es la persona. Conocerlo siempre resulta una decepción porque nadie puede estar a la altura. Es como reprocharle al director de cine que no le haya puesto a Emma Bovary o a Ana Karenina los rostros y los cuerpos que nos imaginamos al leer las novelas.

Goncourt sobresalta a Gamboa cuando le dice que Zola es un ingrato. El joven mexicano suponía que los habitantes del Olimpo estaban libres de envidias y querellas como las que en México silenciaron a Juan de Dios Peza y a Ángel de Campo “Micrós”. Si en ese momento Gamboa hubiera podido leer completo el Journal 1851-1896 se hubiese asombrado de hallar en él la Gran Pirámide de la malquerencia y el resentimiento disfrazados de amistad, el triste júbilo con que Goncourt describe, por ejemplo, el avance de la locura sifilítica de Maupassant o lo que supone es la decadencia de Zola.

El diarista muere antes de iniciarse el affaire Dreyfus. La vida le ahorra el espectáculo de su amigo-enemigo transformado por su valor civil en la cumbre moral del fin de siglo.

Goncourt no es el malvado de la pieza. En un punto le asiste la razón. Él y su hermano Jules fueron de verdad los iniciadores de un movimiento que el genio de Zola llevó a su culminación en el ciclo de Les Rougon-Macquart. Lo llamó “naturalismo” por su afinidad con las ciencias naturales, o “novela experimental” porque intentó hacer algo semejante a los experimentos de laboratorio.

Edmond (1822-1896) y Jules (1830-1870) escribieron sus libros en simbiosis perfecta e irrepetible. Empezaron su carrera como historiadores y un día se les ocurrió aplicar los procedimientos historiográficos para novelar la vida moderna, hacer “la historia de la gente sin historia”. El afán documental de los Goncourt fue el origen del naturalismo, la Escuela de los Anales y el reportaje. La libreta de apuntes, la investigación en archivos, bibliotecas y hemerotecas –y después con Zola la cámara fotográfica– se volvieron los instrumentos previos a la redacción de una novela.

Su otro gran modelo fueron las artes plásticas. A lo que Sainte-Beuve llamó “la literatura industrial” de Dumas y Sue, ellos opusieron la écriture artiste. Impresionista, proliferante, antisintáctica, aspiraba a captar los matices de la sensación y todas las complejidades de la vida nueva que transformaba la experiencia humana y su gran escenario: la ciudad moderna. Un solo ejemplo, tomado de Renée Mauperin (1864):

Una vez en la calle, echó a andar. No podía coordinar las ideas; sentía en el cerebro una especie de martilleo sordo y continuo, parecido a las punzadas de una neuralgia. Sus sentidos estaban embotados, como bajo la acción de un narcótico. No veía más que piernas de gentes que caminaban, ruedas de vehículos que giraban. Le parecía tener la cabeza pesada y hueca al mismo tiempo. Andaba porque veía andar a otros. Los transeúntes lo arrastraban consigo. La multitud lo envolvía en su oleaje.

Aquí está lo que en París, capital del siglo xix Walter Benjamin llamó “el shock de la muchedumbre”, algo que ningún ser humano había sentido. Para los “Científicos”, y para Gamboa que no lo era, el teórico más importante no fue Comte ni Spencer sino Gustave Le Bon. En Psychologie des foules (1895) este indudable precursor del fascismo vio en la presencia de las multitudes un elemento de conflicto, una masa despersonalizada, distante de toda politización, una jauría humana que se forma más allá del principio de clase y se unifica bajo los conceptos de nación y poder nacional.

La relación entre el líder y la masa fue visible por vez primera en el golpe de estado de 1851 –Marx lo llamó El 18 Brumario de Luis Bonaparte– cuando el sobrino de Napoleón usurpó el nombre y el trono imperial de su tío. En esa misma fecha apareció la primera novela de los Goncourt.

Jules murió de sífilis en víspera de la derrota francesa y la Comuna. Edmond lo sobrevivió 26 años. Lo llevó a cuestas como un siamés fantasmagórico y nunca pudo escribir solo una novela como las que había hecho en colaboración con su hermano. Hoy estos libros han desaparecido. Los Goncourt, Edmond y el espectro, son nada más los autores de un Diario que el joven Gamboa eligió como modelo. En México, y acaso en toda Hispanoamérica, Goncourt fue más influyente que Zola. Lo admiró a su vez José Juan Tablada que descubrió en él su interés por el Japón.

En Buenos Aires, la primera gran ciudad de nuestro continente, Gamboa (1864-1939) inició su Diario que fue publicado de la manera más extraña. Los cinco primeros tomos se editaron en 1908, 1910, 1920, 1934 y 1938. La parte posterior a 1911 salió por entregas en Excélsior con 20 años de diferencia: 1940-1941, 1960-1961. En 1977 presenté una selección de 250 páginas que se concentra en la política mexicana y deja fuera muchos otros aspectos. Al fin en 1995-1996 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes dio a conocer Mi diario completo en siete volúmenes editados por Luis Rojo y Álvaro Uribe. Lo antecedió por Impresiones y recuerdos (1893), la autobiografía precoz de Gamboa. El propio Álvaro Uribe acaba de hacer un Recordatorio de Federico Gamboa (Breve Fondo Editorial, 1999). Uribe rompe el silencio que recibió a la edición completa del Diario y pone a la hora de nuestro fin de siglo las discusiones sobre el diarista incómodo.

¿Por qué incómodo? En primer lugar porque no podemos prescindir de él. Hacerlo sería privarnos de lo que llamaron los Goncourt el “documento humano” más importante de que disponemos sobre el porfiriato. Incómodo también porque la mala prosa de Gamboa tomada en grandes dosis se vuelve irremontable y dificulta la lectura seguida de los siete tomos que, por otra parte, no dan lo mejor de sí leídos a saltos.

Alfonso Reyes dice que el modernismo fue un caso de originalidad involuntaria. Mi diario, subtitulado “Mucho de mi vida y algo de la de otros”, se propuso ser un cuaderno de apuntes, cantera de notas para novelas por venir, y un registro de la vida literaria.

Gamboa se encontró en el centro de la política y de la diplomacia y sus páginas se convirtieron en algo más que chismes claustrofóbicos: una muestra irreemplazable de historia viva.

El único diario de verdad íntimo es el que nos avergonzaría hallar publicado. Lo demás es una ficción autobiográfica que adopta la estrategia narrativa del diario. Es curioso ver los métodos a que recurrieron los diaristas secretos. Víctor Hugo resucitó el español de su infancia en Madrid para describir sus actividades sexuales. Leandro Fernández de Moratín recurrió al poliglotismo: “Ici Paquita and mother… Scherzi cum Paquita, quam osculavi”.

A pesar de todo Gamboa resiste la prueba de Orwell: sólo debe creerse al memorialista que nos confiese actos vergonzosos, ya que toda vida, observada desde adentro, no es sino una serie de humillaciones y fracasos. Gamboa no ahorra al lector sus momentos lamentables: los agentes extranjeros que lo ilusionan con el cumplimiento de su ambición de verse traducido y escenificado en París y en Nueva York, la caminata bajo el calor veraniego en Bruselas dentro de un cortejo fúnebre en que él lleva todas sus condecoraciones diplomáticas y nadie le dirige la palabra.

Y sobre todo el instante de trágame tierra cuando, durante las fiestas del Centenario, que en 1910 tuvieron en él a su principal organizador, irrumpe en el Zócalo una manifestación que lleva pancartas con el retrato de Madero. Desde el balcón central de Palacio el representante de Alemania le pregunta qué pasa al subsecretario de Relaciones encargado del despacho. Gamboa responde: son entusiastas porfiristas. ¿Y las barbas? El general Díaz las usó en su juventud.

Mi diario contiene, no podría ser de otra manera, muchas anotaciones inertes, pero bastan a justificarlo las que se refieren a su misión diplomática en Centroamérica y su valiente enfrentamiento a la arrogancia norteamericana, su documentación de la violencia racial en los Estados Unidos, la mirada a los interiores del porfiriato, los cuadros que pintan de cuerpo entero al Caudillo, la crónica del derrumbe, la descripción del exilio y el relato de lo que se sintió ser porfiriano en el México posrevolucionario, de Obregón a Cárdenas.

Si hubiera que elegir una nota central sería la del 4 de enero de 1901, escrita en forma de cajas chinas, relatos dentro de relatos. Es la primera reunión del nuevo siglo (para ellos 1900 fue el último año del xix). Como premio por su actuación en Centroamérica, Gamboa es invitado al Castillo de Chapultepec en donde nunca había puesto el pie. Hace un ensayo que pretende justificar al general-presidente y a la “tiranía honrada” y condena a la democracia: Somos ingobernables por ser mestizos. (La tesis de Le Bon.)

En realidad lo que se quiere condenar en el mestizaje es el elemento indio. Ya en 1898, ante un presidente en buena parte mixteco, Gamboa había abominado de las civilizaciones indígenas que “nos quedan tan lejos como los esplendores del antiguo Egipto”. Nuestro modo de ser “es español y español ha sido”. Gamboa no ve en México “vestigios ni hábitos indígenas”;

veo, sí, muchos degenerados todavía, un empobrecido rebaño de indios, el lamentable fin de una raza que apenas vestida de cuerpo, desnuda de inteligencia y exhausta de sangre, agoniza en silencio, sin dejar nada. Ni siquiera deudos que la lloren.

No obstante, el mismo Gamboa es capaz de conmoverse ante las brutalidades que sufren los negros en los Estados Unidos (y documentarlas para escarmiento de cuantos pretenden imitar en nuestros países todo lo angloamericano), así como de escribir La venganza de la gleba contra la opresión de los peones, los campesinos despojados por las compañías deslindadoras en beneficio de la gran hacienda.

En Chapultepec, ante el Caudillo y su gabinete en el esplendor de su poder, Gamboa hace para sí recuerdos decisivos de su infancia. El 2 de octubre de 1871 estalla una rebelión contra Juárez en la Ciudadela. Sóstenes Rocha la sofoca a sangre y fuego. Entre los fusilados hay un joven subteniente amigo del niño. Los muertos dejan de ser anónimos y de repente adquieren un rostro.

En 1876, ya de 12 años, Gamboa se encierra a piedra y lodo con su familia para ver el primero de sus desfiles salvajes: la entrada en México del vencedor en Tecoac, el chinaco Porfirio Díaz, de cabello largo y barba sin cortar.

La irrupción de la plebe y su jefe máximo en el mundo de la decencia capitalina es tanto más aterradora en cuanto que Díaz no sólo ha derrotado a Lerdo de Tejada, sino a José María Iglesias que se consideró el presidente legítimo, y es el hermano de la madre de Gamboa.

Él, por nacimiento, está del lado de los vencidos. Su padre, Manuel Gamboa, fue héroe en el 1847 y se distinguió en la batalla de La Angostura. Hizo la guerra de Reforma como liberal. Ante el avance del ejército francés, Juárez en San Luis Potosí dijo que ya no tenía dinero para sus tropas y sus oficiales podían hacer lo que quisieran. Manuel Gamboa era pobre, tuvo que servir a Maximiliano y verse después encarcelado entre los colaboracionistas en el convento de La Enseñanza.

Ya fuera del ejército el general Gamboa trabajó como ingeniero del ferrocarril de Veracruz. En 1881 fue comisionado a Nueva York. Su hijo adolescente aprendió perfecto inglés y francés. Esta ventaja que le permitió una gran carrera diplomática tuvo quizá consecuencias funestas para su sintaxis, no para su estilo oral: todo el mundo está de acuerdo en juzgarlo uno de los grandes conversadores de su época.

Siempre admiré la honradez personal de Gamboa y deploré su estilo que, como dijo Henry James de la prosa de los Goncourt, no deja ver lo que narra, a diferencia de Zola y Maupassant; ni se puede leer en voz alta como una página de Flaubert. Cuando menos, se me ocurrió decir que atacar a Gamboa es como pintarle bigotes a la Mona Lisa: nosotros pasamos, Santa sigue allí. Todavía a fines de 1998 hubo una nueva versión teatral. Santa… ¿pero Gamboa?

Álvaro Uribe, uno de los más diestros narradores de su generación, nos da un Recordatorio de Gamboa que lo muestra como excelente ensayista. El primer mérito que destaca en Gamboa es que desde su primer libro, Del natural, novelas cortas, se refiere a lo inmencionable: la sexualidad porfiriana. En aquellos “esbozos contemporáneos” se habla de adulterio consentido para ascender en la carrera de ratas, trasvestismo, actrices de vodevil y empleadas de comercio como víctimas del acoso sexual, niñas de la calle que terminan como prostitutas, burdeles y otros escenarios del sexo: los “reservados” de los restaurantes con sus divanes prefreudianos, los coches de alquiler que viajan por la Reforma y son tálamos ambulantes (como en Madame Bovary). Al mismo tiempo, ya desde hace un siglo, Gamboa apunta la creciente angloamericanización del país.

Gamboa anheló lo imposible: ser un novelista literario y un best-seller, un autor erótico (no pornográfico) y un defensor de las buenas costumbres; el Petronio de los adulterios y los prostíbulos, el diplomático que aspiraba a la presidencia y el crítico de las iniquidades de “los de arriba” contra “los de abajo” –pero nunca de los errores del Señor Presidente.

Cuando muere Ignacio Mariscal en 1910, él, como subsecretario, parece que va a encabezar el ministerio.

Queda sólo como encargado del despacho y después los “Científicos” lo envían al destierro con goce de sueldo y honores reales. No obstante, en los veinte Limantour le da a corregir sus Memorias, bastante mejor escritas que los libros profesionales de Gamboa. Cuando la policía porfiriana asalta la casa de Aquiles Serdán en Puebla y de hecho comienza la Revolución, en el escritorio se encuentra una novela de Gamboa. Entonces lo estremece el temor de que lo consideren desafecto o subversivo.

Nueva paradoja: el momento capital en la vida de Gamboa no se encuentra recogido en el Diario. Antonio Saborit, que con tanta exactitud lo ha estudiado, supone que el cuaderno no se extravió, como dice su hijo Miguel Gamboa en el Excélsior de 1940, sino que en ese momento no convenía hablar de intervencionismo norteamericano.

Uribe piensa que el ocultamiento fue un acto a la vez de arrogancia y modestia: Gamboa se anticipó a la Doctrina Estrada sobre la libre determinación de los pueblos, no quiso alabarse y dejó a otros la tarea de exaltarlo.

Al comenzar 1913 Gamboa está en Bruselas como ministro (no había embajador) en Bélgica y Holanda. Termina La llaga, su última novela en que hay dos temas complementarios: la opresión de “los de abajo” y la impotencia. Aborrece a Madero, que lo ha conservado en el puesto, y lo juzga un demente cuya debilidad lleva a México al abismo.

Lo horroriza el segundo desfile salvaje: el cuartelazo de la Ciudadela, la destrucción de la hermosa capital porfiriana, los asesinatos de los hermanos Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Le repugnan Huerta y la intervención del embajador Henry Lane Wilson, con quien ya había chocado desde 1909. Pero el usurpador realiza al fin uno de los deseos de Gamboa: lo nombra secretario de Relaciones.

La rebelión de febrero de 1913, orquestada o al menos apoyada por Lane Wilson, ocurrió en los últimos días del presidente Taft. Al llegar a la Casa Blanca Woodrow Wilson quiso impedir que siguiera en la presidencia el general golpista al que consideraba “un bribón y un carnicero”. Las buenas intenciones de Wilson chocaban con su desconocimiento de México. Mandó como representante personal a John Lind, nacido en Suecia y ex gobernador de Minnesota. Los documentos figuran en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica (abril de 1996). Deben consultarse porque son irresumibles.

En breve, Wilson y Lind quieren imponer su concepto de la democracia. Gamboa rechaza los “consejos y advertencias” porque hacerlo sería vulnerar la soberanía y comprometer “para un porvenir indefinido nuestro destino de nación soberana”. Gamboa queda como el héroe defensor de la dignidad nacional y cree que puede dar el último paso: convertirse en presidente. Alega que conforme a la ley Huerta no puede ser candidato y él renuncia a su cancillería y acepta serlo del Partido Católico, primera expresión en este país de la democracia cristiana.

A Wilson le parece una buena solución (nada sabe del feroz antiangloamericanismo de Gamboa: sus notas no se harán públicas hasta 1920). Los revolucionarios se indignan: con Gamboa en la silla, Huerta permanecerá como comandante en jefe del ejército. Lane Wilson creyó que con Huerta iba a volver al poder la oligarquía porfiriana dócil al interés estadounidense. Pero Huerta detestaba a los “catrines” (es decir, a quienes duermen en catre, en oposición a los pobres que lo hacen en petate) y aborrecía a los intelectuales. No confiaba en ningún militar ni quería que otro ganara méritos combatiendo a los revolucionarios. No creía en nadie: escupía en la cara a quien se arrodillaba ante él y asesinaba a los opositores.

Huerta no gobernaba: en perpetuo estupor alcohólico e intoxicación canábica andaba en su coche del Café Colón al San Ángel Inn y de regreso. Confiaba en que el imperio británico lo sostendría frente a la Casa Blanca. La Real Armada acaba de sustituir el carbón por el petróleo y se abastecía en Tampico. Los ingleses lograron que los Estados Unidos no les cobraran derechos de tránsito por el nuevo Canal de Panamá y dejaron caer a Huerta.

Es probable que Gamboa y los católicos hayan ganado las elecciones. Huerta disolvió la Cámara, se autonombró presidente constitucional, humilló al novelista y no quiso pagarle ni sus más legítimos haberes. Cuando el desembarco de 1914 en Veracruz, Gamboa se ofreció como soldado. No lo aceptaron.

Villa destrozó al ejército federal en Zacatecas. La Ciudad de México estaba rodeada por los zapatistas. Gamboa intervino con el presidente provisional dejado por Huerta en su fuga para que los tratos se hicieran con los constitucionalistas que le parecían más decentes. Carranza movió todo lo que estaba a su alcance para que Álvaro Obregón hiciera su entrada triunfal en vez de Villa y Zapata.

Refugiado en la legación guatemalteca bajo el amparo de su archienemigo Estrada Cabrera (El señor presidente de Asturias), Gamboa vio cruzar por la Reforma otro desfile salvaje:

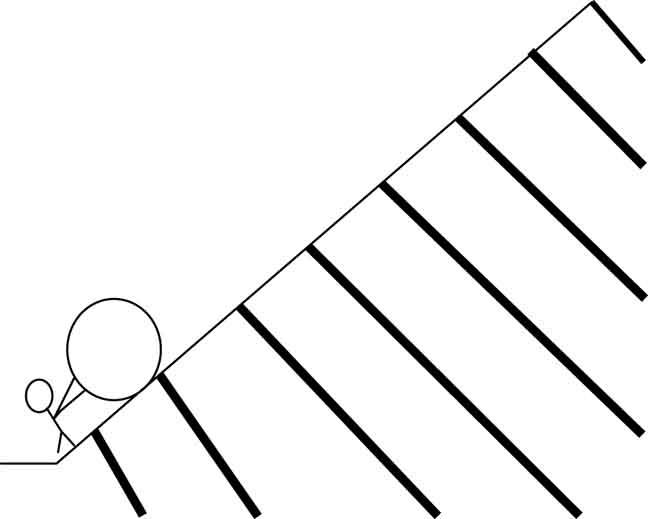

Es un desfile bárbaro al pie de la letra… bárbaro de verdad, indios cobrizos, los yaquis de Sonora a los que les sobran las ropas desgarradas y les faltan sus plumas… Y se sorprende uno de que no vengan lanzando alaridos y flechas. ¡Es el salto atrás de un siglo, la embestida a la civilización, el oprobio y la desesperanza!

La vida política de Gamboa terminó con la entrada del nuevo Caudillo en la Ciudad de México. Cuatro años después, en 1918, comenzó la vida real de Santa. A fuerza de películas, obras de teatro, revistas musicales, boleros de Agustín Lara; por obra de tocar algo muy íntimo en la mentalidad mexicana, el personaje de papel se volvió, si esto puede decirse, un mito de carne y hueso. Antes de cumplir los 60 años el viejo don Federico ya tenía su Chimalistac, la plaza con su nombre, las calles que se llaman como sus invenciones y hasta una tumba de Santa.

Él se paseaba por el único sector del mundo que logró conquistar y recibía los halagos y felicitaciones del público. Se había convertido, dice Álvaro Uribe, en el fantasma de Chimalistac.

Termina el siglo y el novelista y la prostituta más verdadera que la realidad continúan su idilio de sombras, como si todavía se abrazaran en un coche de alquiler por la Reforma de 1899. En cambio, el invicto caudillo que encabezó el desfile salvaje de 1914 fue asesinado a pocos pasos de allí y no hay quien lo recuerde, excepto en conmemoraciones oficiales.

Con el crepúsculo del siglo se ha hundido todo. Lo único cierto es que Santa permanece, no sabemos a ciencia cierta cómo ni por qué ni hasta cuándo. Federico Gamboa se ha vuelto no su amante ni su inventor sino su mellizo espectral, como el hermano muerto de Goncourt. ~