Antes de la Segunda Guerra Mundial, el número de intelectuales universitarios y viajeros de clase media que se desplazaban de un lado a otro del Atlántico era mínimo, y la lealtad patriótica no se exportaba junto con ellos. Del curioso baile transatlántico, conformado por trotamundos propagadores de cultura en el siglo XIX, son representativos los personajes excéntricos de Nueva Inglaterra como el historiador William H. Prescott, que amaba España, y la colega de Ralph Waldo Emerson, la periodista Margaret Fuller. Ella estaba cautivada por el trascendentalismo, por Goethe y su amor a Italia, y terminó cubriendo los sucesos de la revolución italiana de 1848 y fungiendo como informante para el revolucionario italiano Giuseppe Mazzini. En la primera parte del siglo XX, escritores, artistas y miembros de la clase alta estadounidense —personajes sobre los que Henry James solía escribir— afluyeron a Europa para zambullirse en la cultura europea. Y Hemingway, Fitzgerald, James Joyce, Gertrude Stein y Picasso se mantuvieron apegados a su propio y pequeño mundo pseudobohemio. Su lealtad no obedecía a su país natal ni a un ideal nacionalista, sino a corrientes políticas y movimientos artísticos como el modernismo, el surrealismo, el dadaísmo y —particularmente en el caso de algunos artistas judíos emigrados de Polonia— a la École de Paris. (La esposa de uno de ellos, el artista Jacques Zucker, corrigió fríamente a Irving Howe, quien había descrito a Zucker en The World of Our Fathers como un artista judío: “Mi Jacques no era un artista judío: él llegó a París en la década de los veinte para retratar la belleza. Él era de la École de Paris.”) En realidad, durante este período anterior al nacionalismo, era la CULTURA sans passport la que atravesaba el Atlántico.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, empero, lo que moldeaba nuestra visión de la historia eran las películas y los noticiarios, en un grado mucho mayor de lo que nos gusta admitir a los intelectuales. Mientras veía en la televisión las ceremonias conmemorativas del Día “D”, que se me revolvían en la cabeza con la película The Longest Day, pensaba en España, un país que siempre tenía en mente. Los jefes de Estado de toda Europa, incluida Rusia, parecían profundamente conmovidos; el Día “D” fue el momento decisivo, la batalla que marcó el inicio del fin de la dominación nazi. Sin embargo, al tiempo que veía a los puñados de franceses y estadounidenses muy entrados en años, me pregunté “¿Qué estarán sintiendo los españoles al ver estas ceremonias?, ¿qué significa el Día “D” en la historia española?

Recordé una escena de mi documental When the War Was Over. Se sitúa en Francia, en 1949. Paco Benet y yo —estábamos en la Sorbona— habíamos hecho una excursión a Normandía, y merodeábamos alrededor de unos barcos estadounidenses de la invasión del Día “D”, herrumbrosos, que se hundían más allá de la costa cercana a la Playa Ómaha. Paco me contó que, cuando se transmitieron en Madrid las noticias sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estudiantes marcharon por las calles gritando “hemos ganado: se acabó”. Se emborracharon porque suponían que el fin de la guerra significaba el fin de Franco. Se equivocaban: para que eso sucediera tendrían que esperar otros treinta años.

Así que, de entrada, España y Portugal han tenido una historia aparte, una guerra aparte y una paz aparte del resto de Europa. Veamos ahora el extraño modo en que esta historia se representa en las películas.

Las películas de guerra siempre han sido éxitos de taquilla. Quién muere en el campo de batalla importa más que las formas de gobierno y la legislación social. Por ejemplo, no existen escenas fílmicas de batallas entre los rusos y los estadounidenses, porque nunca pelearon entre sí en una guerra. (Regresaré más adelante a España.) El haber sido aliados en las dos guerras mundiales les permitió mantener fría la Guerra Fría. Incluso en su punto más candente, los nazis y los japoneses —y nunca los rusos— continuaron siendo los malos de la película. (Cierto, los miembros de la KGB son los tipos aviesos en la avalancha de películas de espías, que duró de los sesenta a los ochenta, pero el pueblo ruso, ante el que los estadounidenses parecen haber mantenido un inesperado respeto, se mantiene casi en la santidad.) Las retransmisiones de los noticiarios respaldaban casi continuamente este respeto: las tropas de Eisenhower estarán saludando a las tropas rusas en el Elba para siempre.

En la cómica Ninotchka de Ernst Lubitsch, el mensaje doble es que los comunistas son burócratas malaconsejados pero de buen corazón. El deslumbrante Melvyn Douglas convence a Greta Garbo-Ninotchka y a sus compañeros de que la Madre Rusia carece tanto de libertad como de diversión, al tiempo que la Garbo aparta a Douglas de sus aristócratas rusos decadentes apostados en París. (A nadie le importan los aristócratas en las películas de 1930.) Por su parte, Gary Cooper y Madeline Carroll ayudan a los revolucionarios chinos en The General Died at Dawn, y un Gary Cooper, con una sola mano, hace volar los puentes fascistas en For Whom the Bell Tolls. Allá en Marruecos, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henreid ponen su granito de arena para salvar al mundo de los colaboracionistas nazis y franceses. Durante la guerra, cuando Rusia era nuestro aliado, hubo incluso películas propagandísticas vergonzosas como Song of Russia (que después se llamó North Star), de Lillian Hellmann, donde unos amables doctores judíos en una supuesta aldea rusa son asesinados por los nazis cuando defienden su patria. (Resulta irónico que los cineastas estadounidenses fueran más hábiles que los rusos para producir películas a favor de Rusia: en Reds, Warren Beatty casi se apropia de La Internacional, dándole un uso mucho más efectivo del que le otorgaban los propios rusos. Cuando se criticó a Ronald Reagan por mostrar una película “comunista” en la Casa Blanca, contestó: “¿Por qué no? Fue un éxito de taquilla.”) Tan pronto como las cosas comenzaban a entibiarse, el exquisito patrón de Ninotchka surgía de nuevo. En Moscow on the Hudson, a pesar de las peculiares diferencias culturales, los estadounidenses y los rusos encuentran en la oscuridad el camino para reunirse. En las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Hollywood hacía películas heroicas sobre la resistencia francesa, y los italianos hacían cine neorrealista como Open City, etc., los franceses, debido al tabú impreso sobre el tema de la ocupación alemana, no producían películas sobre esta última, mucho menos sobre soldados como All Quiet on The Western Front, que versa en torno a la Primera Guerra Mundial, ya que aquélla, la Segunda, fue la guerra que los franceses no pelearon. (No trato de construir un alegato a favor de las películas de Hollywood, las cuales a menudo eran superficiales —los europeos realizaron en verdad grandes películas sobre los efectos de la guerra en los niños y en la población civil: lo que quiero es mostrar la influencia de Hollywood sobre los estadounidenses.)

La primera película francesa de renombre que abordó la ocupación fue Hiroshima Mon Amour, en 1963. Se trata de una extraña mezcla de relativismo, discurso antiestadounidense y sustituciones cuya equivalencia no se sostiene moralmente. La bomba atómica de Hiroshima se equipara con el bombardeo de Francia. Pero, ¿qué tiene que ver la liberación de Francia con una verdadera cuestión moral, la destrucción de Hiroshima? Es la historia puesta a debate. Al mismo tiempo que Francia se recupera de su derrota en Vietnam, de la catástrofe en Argelia y de la pérdida de sus colonias, en la película se convierte en una especie de víctima no de los nazis ni de su propia corrupción, sino de los estadounidenses. (La protagonista francesa se enamora de un japonés que perdió a su familia en el bombardeo de Hiroshima; ella también sufrió con la Segunda Guerra Mundial en su juventud: fue etiquetada como colaboracionista por su amorío con un soldado alemán.)

Ahora volvamos a España. Durante el aturdimiento de los años de parálisis franquista, los españoles crecieron en medio de una trama política que incluía los resabios del discurso fascista antiamericano, del castrismo, del discurso de izquierda francés antiestadounidense, la presencia de bases militares estadounidenses y la desinformación generada por el departamento de censura de Franco. (Los artículos publicados en los principales diarios estadounidenses fueron censurados durante muchos años y sustituidos por textos que aparecían en publicaciones estadounidenses menores de corte católico fundamentalista y que alababan a Franco.) Además, Estados Unidos tenía una imagen negativa en el mundo de habla hispana. Nos habíamos anexado porciones de México, le habíamos arrebatado Cuba a España y, a diferencia de Francia, que oscilaba entre el amor y el odio por nosotros, y que es nuestro más viejo aliado, los españoles y los estadounidenses no contaban con un profundo pasado histórico compartido para sembrar en él sus esperanzas.

El precio de la extraordinariamente exitosa transición española ha sido la amnesia histórica. La República Española rara vez fue mencionada, y parecería que nunca hubo allí ningún fascista. Estados Unidos se convirtió en una suerte de culpable de los platos rotos, un sustituto de Franco. Existía recelo por el hecho de que Estados Unidos hubiera reconocido el régimen de Franco y, a la inversa, recelo porque Israel se había negado a reconocerlo, puesto que Franco era socio de Hitler y Mussolini.

Sin duda, Israel es la manzana de la discordia que subyace en gran parte de la tensión entre los intelectuales españoles y estadounidenses, quienes por otra parte tienen un acuerdo básico sobre el mundo. La negativa de España a reconocer a Israel hasta 1986 nunca fue un tema para los españoles, y justificaba la posición del país a favor de los palestinos. Pero el reconocimiento no implica el acuerdo, y la entrada de España a la comunidad europea significó que debía reconocer a Israel. De manera irónica, en comparación con otros países, fue un número desproporcionadamente alto de israelíes (casi todos socialistas) el que peleó en la Guerra Civil Española. Israel se negó a reconocer a Franco por su alianza con Hitler y Mussolini y porque sus tropas atacaron al entonces aliado de Israel, Rusia, así es que Franco respondió negándose a reconocer a Israel en 1956. Pero, ¿quién está al tanto de esta historia hoy en día? De nuevo irónicamente, Estados Unidos reconoció de hecho al régimen franquista después de que Francia e Inglaterra lo hicieran.

Y una vez más de manera irónica, quizás Hollywood hizo un mayor número de películas a favor de la España republicana que cualquier otro país en el mundo. Roosevelt quería preparar a Estados Unidos para su entrada en la Segunda Guerra Mundial (Europa estaba ya cubierta por el fascismo): le pidió a los magnates del cine realizar películas antinazis y antifascistas con un ligero toque romántico, evitando escenas en las que los soldados perdieran la vida. Entre ellas, además de For Whom the Bell Tolls y Casablanca, estaba Arise My Love, de Billy Wilder, en la que Claudette Colbert rescata a Ray Milland de una prisión franquista justo a tiempo para escuchar que Hitler está invadiendo Polonia; Dorothy Lamour, Anthony Quinn y Robert Cummings huyen desesperadamente en Last Train from Madrid, en la que se utilizaron filmaciones reales de noticiarios sobre el bombardeo de Madrid. Para 1948, las referencias a la Guerra Civil Española se volvieron más oblicuas. El navegante Michael O’Hara (Orson Wells), en Lady From Shanghai, se refiere a esa guerra como el hito moral en su pasado. El continuo retorno de esas viejas películas de Hollywood constituye una parte intrínseca de nuestra historia narrativa.

El hecho de que Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra, Italia y Francia, haya carecido de un movimiento fascista entre los artistas e intelectuales —una encuesta realizada en la época indica que el 98 por ciento de los escritores y artistas apoyaban la República, y menos de un dos por ciento eran neutrales o estaban a favor de Franco— indujo a muchos estadounidenses liberales a no visitar España durante los años de Franco. Siempre he pensado que el boicot es una mala estrategia: la falta de contacto empobrece a la verdadera población y no hace nada contra el dictador.

La conclusión es que los intelectuales estadounidenses y españoles han tenido muy poco contacto; la psique estadounidense ha interiorizado en exceso el pasado antifascista de Hollywood, mientras que los españoles, junto con otros europeos, no se han acercado lo suficiente a su amnesia histórica. Esto significa que, en el lugar de lo que debería ser una reunión de ideas y creatividad, existe una infortunada corriente subterránea de nacionalismo encubierto. –

— Traducción de Marianela Santoveña

La quiniela del Nobel

Los comentarios que hizo el nuevo presidente del jurado del Premio Nobel de Literatura, Peter Englund, acerca del eurocentrismo mostrado por los jueces de ediciones pasadas dan pie a pensar…

Envuelto en el lenguaje

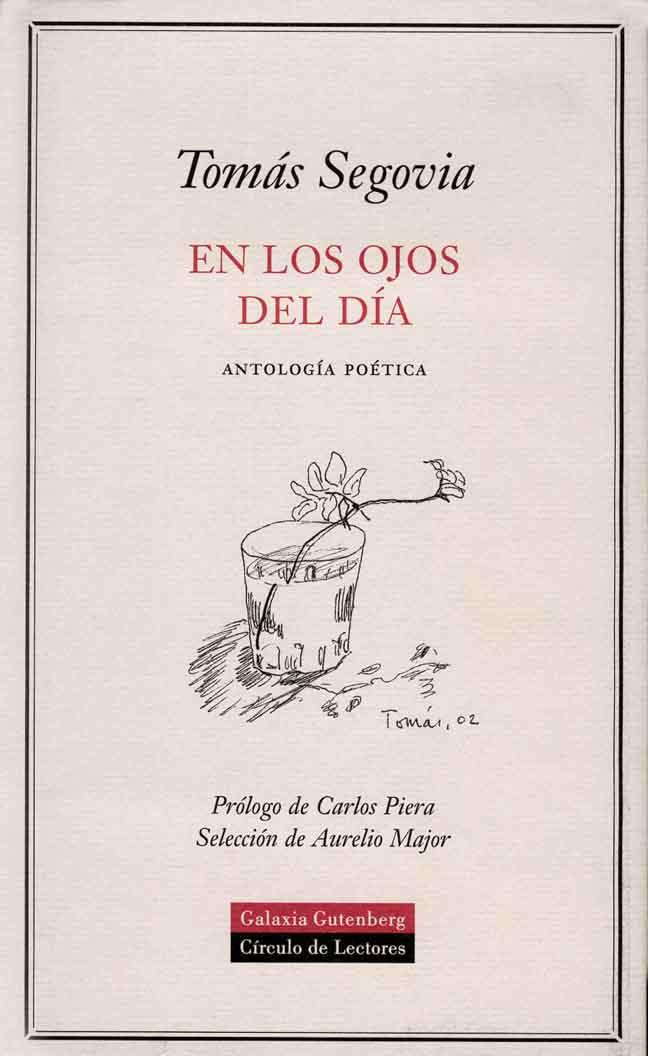

Tras la publicación de su poesía completa por el Fondo de Cultura Económica de México en 1998, esta nueva antología de la dilatada obra poética de…

Cortázar fuera del tiempo

Como San Pablo y el Che Guevara, Julio Cortázar soñó con forjar un hombre nuevo, en su caso a través de la literatura. Como ellos, fracasó. Pero su audaz intento nos legó cuentos perfectos y…

¡No los oigo!

Narra el reportero Jaime Avilés, en un periódico cuyo reino sí es de este rumbo, que ayer en el Zócalo, durante la misa de AMLO -durante la cual sembró y cosechó muchos besos-, la gente no…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES