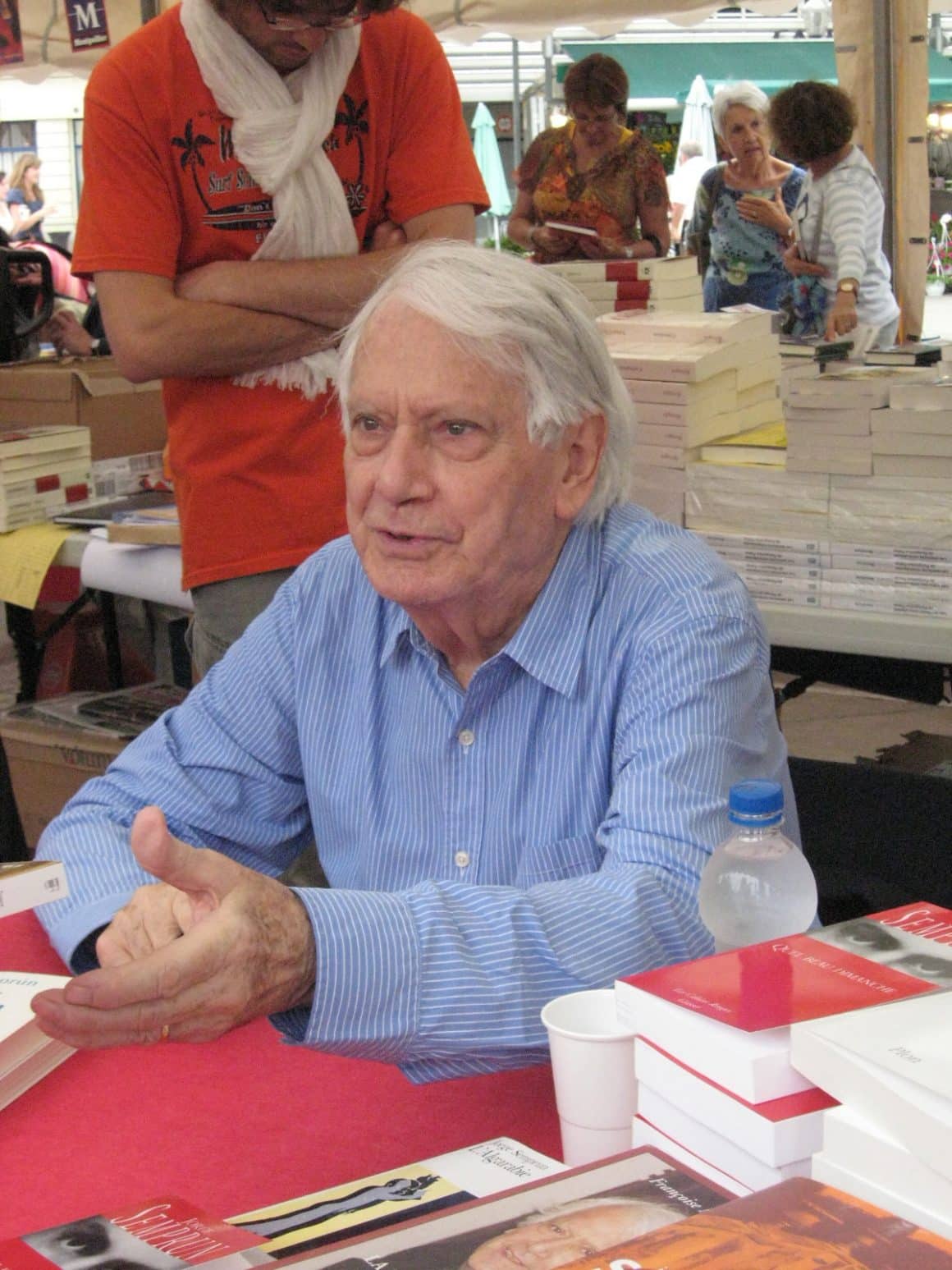

El carismático escritor español Jorge Semprún, fallecido en junio de 2011 en París, tenía muchas identidades, que incluían la afinidad con el pensamiento judío e Israel (en los años noventa ganó el Premio Jerusalén). Algunas de sus identidades no las conocían ni siquiera sus amigos. Durante los años cincuenta y principios de los sesenta vivió una vida secreta en Madrid como “Federico Sánchez”, y reclutaba intelectuales para el Partido Comunista Español. Mientras, en París, colaboraba con los cineastas Alain Resnais y Constantin Costa-Gavras, escribiendo los guiones de películas dotadas de una maravillosa intensidad política: La guerra ha terminado y Stavisky para Resnais; Z y La confesión para Costa-Gavras. La guerra ha terminado, el guion más autobiográfico –al menos políticamente– de Semprún, trata de un comunista español en el exilio, interpretado por Yves Montand, y su amargo intento de volver a casa, solo para encontrarse con la incomprensión de una España muy diferente.

Conocí a Jorge a través del mundo de los estudiantes disidentes españoles que había encontrado al final de mi adolescencia en el París de la posguerra. Yo había sido una estudiante inquieta en un instituto de Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, y mi percepción del mundo estaba marcada por la guerra, una guerra en la que murieron cuarenta millones de personas y, aunque todavía no utilizábamos la palabra Shoah, en la que los judíos fueron asesinados por toda Europa. Las películas de Hollywood adoptaron una especie de glamour de tiempos de guerra: estrellas como Claudette Colbert parecían bailar por todo el mundo en tacones. Doris Day, la domesticidad y los frigoríficos de color aguacate llegaron más tarde, en la década de 1950. Mark, mi hermano mayor, se había alistado en el ejército del aire; recuerdo el miedo que sentía cuando la familia, incluida yo, su única hermana, lo acompañamos a Camp Dix (Nueva Jersey), donde se alistó. También sabía muy bien que mi padre, soldado raso en la Primera Guerra Mundial, había sufrido un ataque con gas mostaza mientras exploraba las trincheras de Saint-Michel y había tenido que pasar varios años recuperándose en un hospital del ejército estadounidense en Francia. Cuando regresó a Nueva York, se convirtió en un abogado de éxito, pero después de que Mark se alistara en el ejército empezó a tener pesadillas recurrentes sobre las trincheras. Yo sabía que si una bala perdida hubiera ido en la dirección equivocada en Francia quizá nunca habría nacido. Estudiaba los mapas de aquellos campos de batalla de la guerra anterior y me hacía preguntas. Mi padre tenía primos judíos austriacos que combatieron en el bando austriaco: ¿pensaba en sus parientes cuando decía que había matado a jóvenes como él?

Por desgracia, yo no tenía la edad adecuada –todavía estaba en el instituto– cuando terminó la guerra. Pero tuviera la edad equivocada o no, solo habría una posguerra en Europa, y yo tenía que formar parte de ella; la universidad, donde fui de mal humor durante unos meses cuando tenía diecisiete años, podía esperar. Cuando el Departamento de Estado les informó de que su hija menor de edad había solicitado pasaporte y pasaje en el Jon Erickson, un barco de tropas reconvertido, mis padres se pusieron furiosos. En cuanto se calmaron, me persuadieron de que esperara un poco más con la promesa de que mi madre me instalaría en París de un modo más convencional.

Cumplieron su palabra y, por casualidad, mi madre conoció en el barco a la madre de Norman Mailer, y Barbara –la hermana pequeña de Norman– y yo nos hicimos amigas de inmediato. Era la primavera de 1948. La señora Mailer le llevaba a Norman un primer ejemplar de Los desnudos y los muertos, y mi madre lo leyó. Cuando nuestro barco atracó en Cherburgo y nuestras dos familias se encontraron, mi madre, una de las primeras admiradoras de Norman, le informó con firmeza: “Has escrito la gran novela de la guerra.” Años más tarde, Norman también añadiría, entre risas: “Y también fue la única madre que me pidió que cuidara de su hija.”

Norman y su mujer, Bea, tenían un apartamento cerca de los Jardines de Luxemburgo, donde Barbara y yo conocimos a los amigos de Norman, entre ellos el escritor judío polaco Jean Malaquais, que había luchado en las filas del poum en España. En París hacía frío –no había calefacción, había racionamiento–, pero su chisporroteo intelectual tenía el protagonismo que tienen ahora los políticos y las tertulias. Camus y Sartre mantenían furiosas disputas sobre la existencia de los gulags rusos; el enorme Partido Comunista Francés, un elemento aceptado por la clase obrera francesa, aún gozaba de la admiración de muchos intelectuales. (La película Rouge baiser, o Beso rojo, de Véra Belmont, de 1985, muestra a los comunistas judíos de la clase obrera de París rindiendo culto a Stalin a principios de la década de 1950 y su desconcierto cuando uno de los suyos regresa de Rusia. Les grita que iba camino de Israel: en realidad había sido un judío maltratado y encarcelado en Siberia).

La situación española presentaba otras complejidades. El 95% de los trabajadores españoles exiliados eran anarquistas y socialistas, totalmente en desacuerdo con los comunistas, y por tanto doblemente abandonados en una Francia que no tenía lugar para ellos. Después de la guerra, París se llenó de desplazados, sobre todo niños: judíos, españoles, polacos, franceses, toda una onu de adolescentes. Las posiciones políticas de Sartre eran innegablemente sesgadas. Sentí que su atractivo para esa generación más joven (mi generación) era ante todo emocional: Sartre, huérfano de padre, se convirtió en el padre de los huérfanos de padre; la mesa de su café al aire libre se convirtió en su hogar. El existencialismo en su nacionalidad.

A través de Norman conocí a Paco Benet, un estudiante madrileño de veintiún años de la Sorbona cuyo padre había sido fusilado en la Guerra Civil. Era alto, con el pelo muy rubio, ojos oscuros intensos y muy inteligente. Nos enamoramos rápidamente y estuvimos juntos cinco años. España era entonces un país olvidado, aislado tras el telón de acero franquista. Paco sentía que tenía que hacer algo para levantar la moral; no quería que su generación pasara a la historia por no haber hecho nada. Norman, de regreso a Estados Unidos para la promoción de Los desnudos y los muertos, prestó su coche a Paco, a su hermana Barbara y a mí. Íbamos a ser los señuelos americanos de aspecto inocente en una incursión que solo los niños pueden soñar. El resultado de nuestro pequeño Entebbe desarmado es que rescatamos del gulag que había cerca de Madrid al hijo del presidente del gobierno español en el exilio, a otro estudiante, e intentamos persuadir a un obrero anarquista para que se uniera a nosotros, pero tenía demasiado miedo y más tarde murió en la cárcel. Lo conseguimos. Y cuando la noticia corrió por las cárceles (como suele pasar), al parecer hubo un gran estruendo de platos y tazas de metal. De regreso en Francia –Barbara había vuelto a Nueva York– Paco y yo quedábamos con los viejos anarquistas que morían solos en París. Y Paco lanzó su pequeña revista clandestina, Península. Se introducía clandestinamente en España por los Pirineos para combatir la ignorancia alimentada por la propaganda fascista y comunista. Paco y su amigo José (Pepe) Martínez, con mi ayuda, la imprimían a bajo precio en Belleville. El hermano de Paco, Juan Benet (que más tarde se convertiría en uno de los narradores españoles más importantes), contribuyó con su primer relato corto. El lema de Península era: “Ni Franco ni Stalin.”

Entonces, ¿por qué Semprún y su amigo, el historiador Fernando Claudín, permanecieron tanto tiempo en el partido, hasta que fueron expulsados en 1964? En el plano político, Semprún quería forjar un nuevo partido, similar al de Togliatti en Italia, destruyendo el ala estalinista liderada por La Pasionaria y Carrillo. Desde un punto de vista emocional, Semprún anhelaba un hogar permanente: era español, pero su vida consistió en un exilio casi constante. En mi opinión, sus dos mejores libros son el extraordinariamente conmovedor El largo viaje, sobre su deportación a Buchenwald, y Aquel domingo, sobre un solo día en Buchenwald, con su vida oscilando de un lado a otro, como las escenas de un caleidoscopio. Otra joya es La escritura o la vida, una obra profundamente meditativa en la que aborda las cuestiones esenciales y más perturbadoras del siglo XX.

Autobiografía de Federico Sánchez trata del periodo que Semprún pasó en Madrid, arriesgando su vida y reclutando para el Partido Comunista; su sucesor fue capturado y ejecutado. Es difícil describir el Madrid de la época. Solo tenía una pequeña parte de clase media, lo que creaba una atmósfera intrínsecamente extraña: nunca sabías cuándo te ibas a encontrar con un torero, un duque, un obrero o un poeta, y Semprún procedía de una de las familias aristocráticas más distinguidas de España. Era un Maura. Su abuelo, el presidente del gobierno Antonio Maura, era una especie de Winston Churchill de España, y su padre un destacado político de la República. Cuando Carrillo y La Pasionaria, los jefes del partido, llamaban sarcásticamente a Semprún burgués e intelectual cabeza de chorlito cuando quería que el partido se separara de Moscú (al estilo del eurocomunismo), en realidad aludían a su clase social. Semprún había pasado su vida en el partido; tenía que resultar terriblemente difícil que el partido lo rechazara.

Mientras tanto, a principios de los sesenta, Pepe Martínez, a quien conocíamos de nuestra época peninsular, había creado Ruedo Ibérico, la editorial y librería disidente de París que se había convertido en un legendario punto de encuentro de la rive gauche para los intelectuales españoles. Allí conocí a Juan Goytisolo y a veces venía Claudín. A través de ellos oí hablar de Semprún, que también estaba vagamente relacionado con Ruedo, pero no le conocí en esa época.

Semprún esperó quince años antes de atreverse a recordar su estancia en Buchenwald. En sus asombrosas primeras memorias, El largo viaje, escritas cuando ya se estaba despidiendo del Partido Comunista, con su aura de pasión sumergida y tensa, parece más cómodo describiendo su aturdida y confusa salida de Buchenwald después de que los estadounidenses lo liberaran que despertando recuerdos de pesadilla sobre lo que les ocurrió a él y a otros, incluidos los niños judíos a los que vio arrojar directamente al crematorio. Lo que Semprún sí se permite en su libro son momentos de rabia sardónica. A su regreso a Francia se le deniega la prima de repatriación. Los funcionarios le dicen que no tiene derecho a la repatriación porque no es ciudadano francés. Semprún piensa que ha dejado un país extranjero, Alemania, por otro, Francia. En lugar de la prima de repatriación que le corresponde, los funcionarios le ofrecen cigarrillos y le ordenan que se ponga al final de la cola. Alguien grita: “¡Rojo español!” Y él piensa: así que eso es lo que soy, ¡un rojo español!

Pero ¿comprendió Semprún inmediatamente la complejidad de su propia historia cuando fue liberado de Buchenwald? Lo dudo. Su vida había sido una sucesión de tremendas pérdidas entrelazadas con el poder de las estrellas y las proezas. Su adorada madre murió cuando él aún era un niño: la perdió a ella, su amor confortable, su país y su idioma. Cuando cayó Madrid, la familia se trasladó a París; a los quince años Jorge ingresó en el Liceo Enrique IV, donde se convirtió, al menos temporalmente, en un niño francés. Aprendió a escribir exclusivamente en francés. En la Sorbona destacó en filosofía. En un momento era un joven de diecinueve años inmerso en Proust; al siguiente era un chaval del FTP-MOI, el ala inmigrante del Partido Comunista Francés formada en gran parte por españoles y judíos, y luego un miembro del Partido Comunista de España y de Francia, para acabar internado en Buchenwald.

Allí fue amigo íntimo de Josef Frank, un judío checo. Los dos sobrevivieron juntos a la vida bajo los nazis: torturas, hambre, humillaciones y un frío espantoso. La película de Costa-Gavras La confesión, con guion de Semprún, se basaba en el libro de Arthur London sobre el juicio de Slánsky en 1952. Pero fue más que una película para él; refleja su punto de inflexión moral, al menos desde el estalinismo. Josef Frank fue uno de los once intelectuales judíos checos expuestos en el juicio. Fueron horriblemente estrangulados hasta la muerte tras ser obligados a arrastrarse en una confesión pública al estilo soviético. De los catorce checos juzgados, solo los once judíos fueron asesinados.

Años más tarde, Semprún presentó su ensayo “Reflexiones sobre la cultura judía y europea” en la Sociedad Judía Francesa de París, centrándose en la tremenda pérdida que suponía para Europa la destrucción de sus judíos. Donde antes la vibrante cultura judía, con sus múltiples voces y talentos, había enriquecido culturalmente a Europa, en particular a Alemania a finales del siglo xix, ahora había silencio. La obra tenía todos los giros maravillosos de una persona profundamente inmersa en la filosofía. (Publiqué la traducción en The reading room.) En aquel momento hablamos por teléfono de la posibilidad de que Semprún diera una charla aquí con otros escritores españoles, pero no se encontraba bien.

Mientras hablábamos, recordé una conversación transatlántica que mantuvimos mientras yo cubría el juicio de Klaus Barbie en Lyon en 1987 y necesitaba saber algo sobre la Resistencia francesa en la zona. En condiciones normales le habría pedido detalles a Pepe, pero había fallecido accidentalmente tras su regreso a Madrid, y Ruedo ya no existía. Así que llamé a Jorge a París. Y mientras hablaba percibí en sus pausas su emoción al evocar aquellos tiempos. También recordaba otras llamadas transatlánticas: el día de primavera de 1966 en que Juan Benet me llamó desde Madrid para contarme que Paco, que había estado en una excavación antropológica explorando las costumbres de los beduinos, había muerto al estrellarse su jeep en el desierto.

Y mientras escuchaba a Semprún remontarse a su época especial, Francia bajo la ocupación, su alma y la tragedia del siglo XX trenzadas como una sola, se me ocurrió que muchas memorias americanas empiezan con comienzos crueles e imposibles pero acaban con el triunfo del narrador sobre las circunstancias. Jorge Semprún, por el contrario, comienza con su recuerdo de un paraíso perdido proustiano; su catarsis, su final, es su visión de la historia. ~

Traducción del inglés de Daniel Gascón.

Publicado originalmente en la revista Tablet.