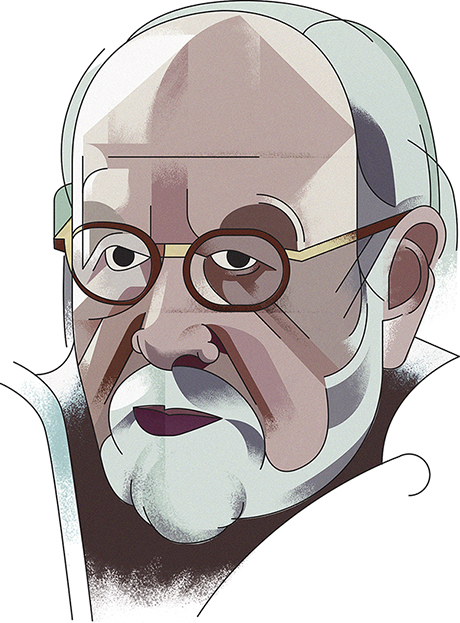

José Manuel Caballero Bonald milita en la literatura desde los primeros años de vida, como lector, como autor, como viajero. Nació en Jerez de la Frontera en 1926 y formó parte desde primera hora de la nómina principal de la generación del cincuenta y, a la vez, se hizo sitio en la novela con algunas piezas de muchos quilates: Dos días de setiembre (1962), Ágata ojo de gato (1974) y En la casa del padre (1988). A pesar de haber publicado en los últimos quince años cuatro libros de poemas y nueve antologías poéticas, Caballero Bonald sostiene que se le ha pasado la edad de la poesía.

¿Cómo se enfrenta hoy a la escritura?

Pues me ocurre algo poco razonable a estas alturas, y es que encuentro una facilidad que nunca había tenido para el desarrollo de la frase. He llegado a un fraseo fluido, de buena entonación. Me atrae mucho quebrar la norma, ir a contracorriente. No le tengo miedo a la falta de lógica. Supedito la lógica al pensamiento intuitivo. Y tampoco me preocupa que el poema no sea enteramente entendible. El “sencillismo” se usa muchas veces para tapar vicios. Viene a ser como la excusa de los incompetentes.

Se ha acercado a la poesía con un ímpetu juvenil.

Soy consciente de eso. A partir de Diario de Argónida (1997) la poesía abarcaba todo el espacio de mis preocupaciones. Sentía una obsesión por la escritura poética como no había sentido antes. Incluso durmiendo pensaba versos o corregía los que ya había escrito. Estaba trabajando en conseguir una tonalidad, un ritmo en el poema que fuera distinto a lo que había hecho. Y creo que lo alcancé, sobre todo en un libro que considero el libro de mi vida: Entreguerras (2012). En esa biografía poetizada están mis obsesiones, mis manías, incluso mis manías persecutorias. Me sorprende, con lo viejo que soy, poder sacar fuerzas de flaqueza para condenar todo lo que no me gusta. Es una forma de autodefensa. Pero ya no tengo edad para la poesía. La poesía requiere unos apasionamientos que los viejos no solemos cultivar. Aunque sospecho que una cierta rebeldía aún me mantiene en pie.

Aquellos versos van impulsados por una fiebre o ansiedad por decir, por andar, por celebrar o también por devastar.

Así es. Además, ya le digo, en poesía no hay por qué entenderlo todo. En un poema las palabras pueden lograr que se abra una puerta, se rompa un sello, te hagan asomarte a un mundo desconocido, a una realidad nueva. A mí, por ejemplo, me emociona la lectura de las Soledades de Góngora y no entiendo todo lo que sucede en ese poema. Es como una selva en la que de pronto caminas a tientas, por la oscuridad, y en un momento inesperado se abre un claro, se ilumina el fondo. Entonces aprecias la absoluta nitidez y belleza de la palabra, que en Góngora suele tener mucho de palabra nueva. En ese momento compruebas que en poesía la palabra tiene que significar más de lo que significa en los diccionarios. En este sentido, recuerdo ahora un libro que me deslumbró: Hojas de Madrid con La galerna, de Blas de Otero. Comparto a medias su obra de compromiso social, pero en ese libro aparece un poeta excepcional, con un mundo complejo y sorprendente. Creo que él no se dio cuenta de lo que significaban esos textos que dejó inéditos tantos años.

¿Importa ahora menos la poesía que cuando usted era joven?

No, no lo creo. La poesía solo le importa a unos pocos. Además, cuando yo era joven había 42 poetas en España y ahora hay 4,200. Me doy cuenta de lo viejo que soy porque me llegan noticias de poetas jóvenes a los que no conozco ni de nombre y ya tienen publicados uno o dos libros. El que haya tanta gente escribiendo es un síntoma de que la poesía tiene seguidores y de que yo soy muy mayor. En mis años de juventud la poesía no tenía ninguna influencia en nada, como ahora, aunque hubo un tiempo (cuando la poesía de protesta) en que leer poesía en la universidad generaba un cierto fervor. La palabra libertad dicha en un poema bastaba para enardecer al auditorio. Nada de eso es ahora posible, tampoco importa mucho.

¿De qué le ha salvado la literatura?

La literatura salva de muchas cosas, del remordimiento de no escribir, del tedio de la vida, del silencio no creativo… Es muy habitual que si no haces algo que te compense de veras te aburras de una forma perniciosa. Y de eso me ha salvado la literatura. De eso y de estar por ahí errante, sin oficio ni beneficio. Escribir me justifica, me alivia. Mi energía se libera a través de la escritura y me pacifica. De otro modo saldría a la calle demasiado enojado.

¿Y cuánto le debe al desconcierto de escribir?

Le debo la afirmación de mi personalidad. Me he hecho el que soy porque escribía. La escritura te hace pensar mucho en tu propia manera de ser. La escritura ha sido en mi caso una terapia, un aprendizaje para la decencia. Siempre creí que la poesía tenía un fondo curativo, paliativo, que te alivia de obsesiones, de manías, te libra de caer en un nihilismo dañino, o algo así. La poesía enaltece el valor de la realidad. ~

(Madrid, 1975) es periodista y poeta. Círculo de Tiza recopiló el año pasado en Vidas de santos sus semblanzas publicadas en el diario El Mundo