I wanna be the light that burns out your eyes

‘Cause I know there’s little things about me

That would sing in the silence of so much rejection

In every connection I make

I can’t find nobody home

I wanna be the last thing you hear when you are falling asleep…

Counting Crows, “Catapult”

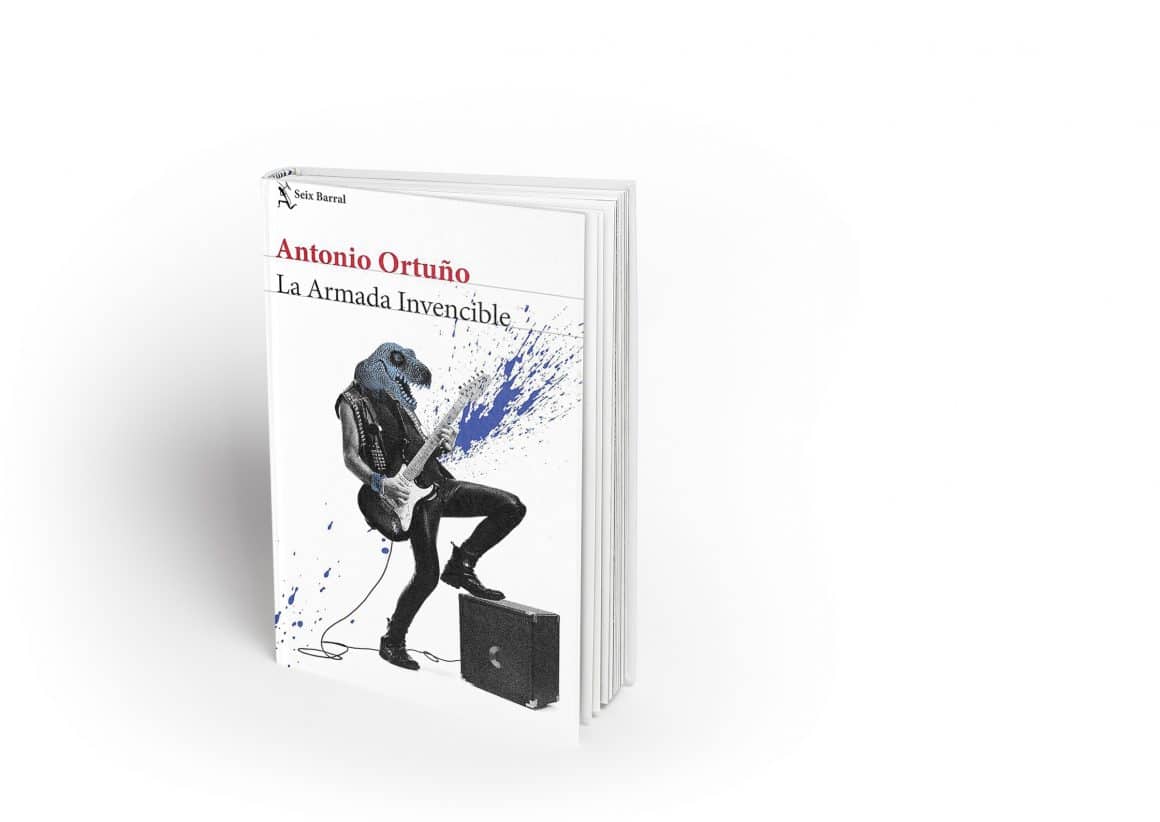

Se puede anotar y concluir que La Armada Invencible, la novela más reciente de Antonio Ortuño (Zapopan, 1976), es un texto logrado y ameno. Se puede insistir, defenderla, y sostener que esta narración de casi cuatrocientas páginas es un proyecto literario íntegro, donde aparecen personajes entrañables, sobre todo el Gordo Aceves, ese fan intransigente y luego baterista de reemplazo de una banda de metal de muchachos soñadores de Jalisco. Puede ser dicho, no sin poco entusiasmo, que en La Armada Invencible se cumplen algunas de las ofertas que la cuarta de forros promete: que la novela habla del peso de hacerse y verse viejo, que en ese tránsito hay dolor y amigos leales a partes iguales, que al final permanecen los amigos y se marchan los hijos y las parejas, que no hay nada como el sueño adolescente y orgásmico –Pati dixit– de hacer e interpretar música. Quizás, de hecho, lo que más se preste para subrayar en la novela es la idea de que la música, un poco como la literatura, es un campo de redimidos por la gracia de la lengua o la melodía perfecta, una acumulación de gente que no quiere ni puede salvarse del influjo de lo que lee y oye y ve, y arma escaleras con influencias, rechazos, fidelidades obcecadas y enemistades indisolubles.

Hay algo de esa lealtad a la música, como sucede en la literatura –aunque esta vaya con frecuencia revestida de una pátina de fanfarronería–, que la acerca al futbol y a la militancia cerril. Cuántos pasajes hay en La Armada Invencible que funcionan como el paradójico relato épico del hombre común o el fan apasionado, el que hace memoria de lo que se le iluminó cuando lo leyó o lo escuchó, y que desde entonces no renuncia –pasan los años, los hijos, las parejas– a comandar la punta de lanza de los mejores libros, o discos o épocas, y que en esa militancia pasa a ser un pequeño erudito de las formas sensibles. Casi como si se escuchase con la devoción; casi como si se leyese con la fe puesta en la página impresa.

Lo mejor de La Armada Invencible es el fervor con que crecen y maduran sus personajes. Aquí está Julián o el Yulian, el narrador en primera persona de una banda de heavy metal que se une en los años de pasión por el rock, cuando todavía la música urbana y los ritmos tropicales no lo vencían y lo tiraran al olvidadero de las generaciones más viejas. A él se le unen Barry Dávila, en la voz y la guitarra rítmica; Isaías, en la batería –a quien le espera una muerte temprana–; Mustaine en la lead guitar, prodigio que asombra a compañeros y público; y el Gordo Aceves, seguidor obcecado, quien años más tarde verá premiada su lealtad de amigo y financista de alcohol. Con el nombre entrañable y macizo de La Armada Invencible, la banda navega por los circuitos metaleros de Guadalajara y sueña con cruzar la frontera norte o atravesar el Atlántico para medirse con sus propios referentes, saltándose la capital o los pueblecillos donde ha ido a bienmorir parte de su audiencia: los gringos jubilados con ganas de escuchar el rock con que crecieron. Ortuño no es inocente: sabe que bajo esa historia de obligado final triste subyace la Bildungsroman de la candidez de la juventud o la arquetípica historia de la pérdida de encantamiento que sobreviene con la adultez. Para combatir los tópicos –de los que no siempre consigue liberarse, aunque los adereza con algo de humor brutal–, cimenta un paisaje hiperrealista del mundo de Julián, incluyendo la historia de su triste matrimonio, el fracaso y la ruptura de la relación con su hija, y su rutina laboral, en Laminados Aceves, el negocio que administra su amigo el Gordo y para el que Julián trabaja como diseñador. En lo que no transige Ortuño es en el horizonte sentimental de Julián, que son las canciones acústicas o versiones en balada de sus clásicos metaleros que toca ante las aburridas amigas de su exmujer, y el eterno anhelo y deseo por la Pati, su amiga en los conciertos bestias y la eterna novia del miembro de otra banda.

Y hay bastante más que esto. La Armada Invencible se crece en la segunda parte, cuando a Barry se le ocurre rearticular la banda, con el Gordo Aceves de baterista y en búsqueda demencial de un nuevo guitarrista que reemplace a Mustaine. Es solo que la habilidad sin peros que ostenta Ortuño como narrador e inventor de fantasías acaso lo hace olvidar que la narración en sí misma cuenta su historia de escritura. Quiero decir que La Armada Invencible es felizmente lisa, conformista y conservadora en su manera de contar, y uno termina preguntándose si después de décadas de intentos –no siempre felices– de remontar un perspectivismo arrollador, si después de andar bien sujetado a las barandas de la narración convencional, es necesario que otra novela calque su eficacia y haga como si nada, privilegiando el argumento y sin correr un mínimo de riesgo al fraguarse como experiencia narrativa. La Armada Invencible posiblemente será o merecerá una adaptación al cine o a alguna serie de chispa e ingenio: es que resulta tan sencillo trasladarla a otro género y hacer del argumento la única fibra sobre la que se sostiene la literatura, que la literatura misma tiende a desaparecer, y en su lugar queda el ansia que produce la expectativa de lo que sucederá con los personajes. El arco temporal que se maneja en la novela convoca algunas preguntas obligadas: ¿da lo mismo contar una historia de crecimiento y madurez que ocurrió en la década de los ochenta, con lenguaje y bagaje literario de los ochenta, que contarla cuatro décadas después, cuando los libros y los lenguajes y la literatura han recorrido no en vano lo suyo? ¿Cuál es La Armada Invencible de los años ochenta en relación a La Armada Invencible de la segunda década del nuevo milenio? ¿Son los materiales literarios los mismos una y otra vez?

No es que La Armada Invencible esté mal escrita. Es que sucede todo lo contrario: que uno desea que Ortuño se hubiera dado más licencias para el riesgo, más permiso para probar las posibilidades del lenguaje –más allá de la sólida recreación del habla juvenil tapatía–, más recursos –quizá menos recursos, quizá cosas no siempre dichas, por ejemplo– para economizar una narración lineal y torrencial, lo que queda, pues, cuando el argumento desaparece y comienza a operar el trato con la lengua, sus negociaciones con el sentido mismo de la obra. Y allí la novela de Ortuño tiene muy poco que ofrecer. Si en los versos que cantaban los jóvenes músicos enamorados existía una parquedad deudora de la métrica y la melodía, un cierto misterio en la resolución de las imágenes, en La Armada Invencible el filtro de la contención desapareció y creó una buena historia por ser contada. Pero nada más. ~