México, 2019. Por razones que van desde su intensa difusión hasta los premios que obtuvo, cierta película está en boca de todos. Ocurre en los años setenta y describe la relación desigual entre una familia de clase media y su empleada doméstica. La cinta ha generado conversaciones sobre privilegios sociales, desventajas y el tipo de personas que suelen ser el centro de las historias. Algunos han dicho que hizo visible a un grupo marginado. Otros, que amortigua la culpa de clase a la que pertenece el director.

México, 2019. En medios, en foros y en redes sociales el clima es de polarización. Casi cualquier debate se da en términos de “ustedes” y “ellos”. Los epítetos son despectivos y el tono, furioso. Unos condenan los dispendios por parte de una élite y hablan de la urgencia de eliminar obstáculos a la movilidad social que han impedido a ciertas personas ocupar cargos públicos. Otros alegan que no se trata de obstáculos sino de criterios que permiten seleccionar a los más capacitados para encabezar las instituciones.

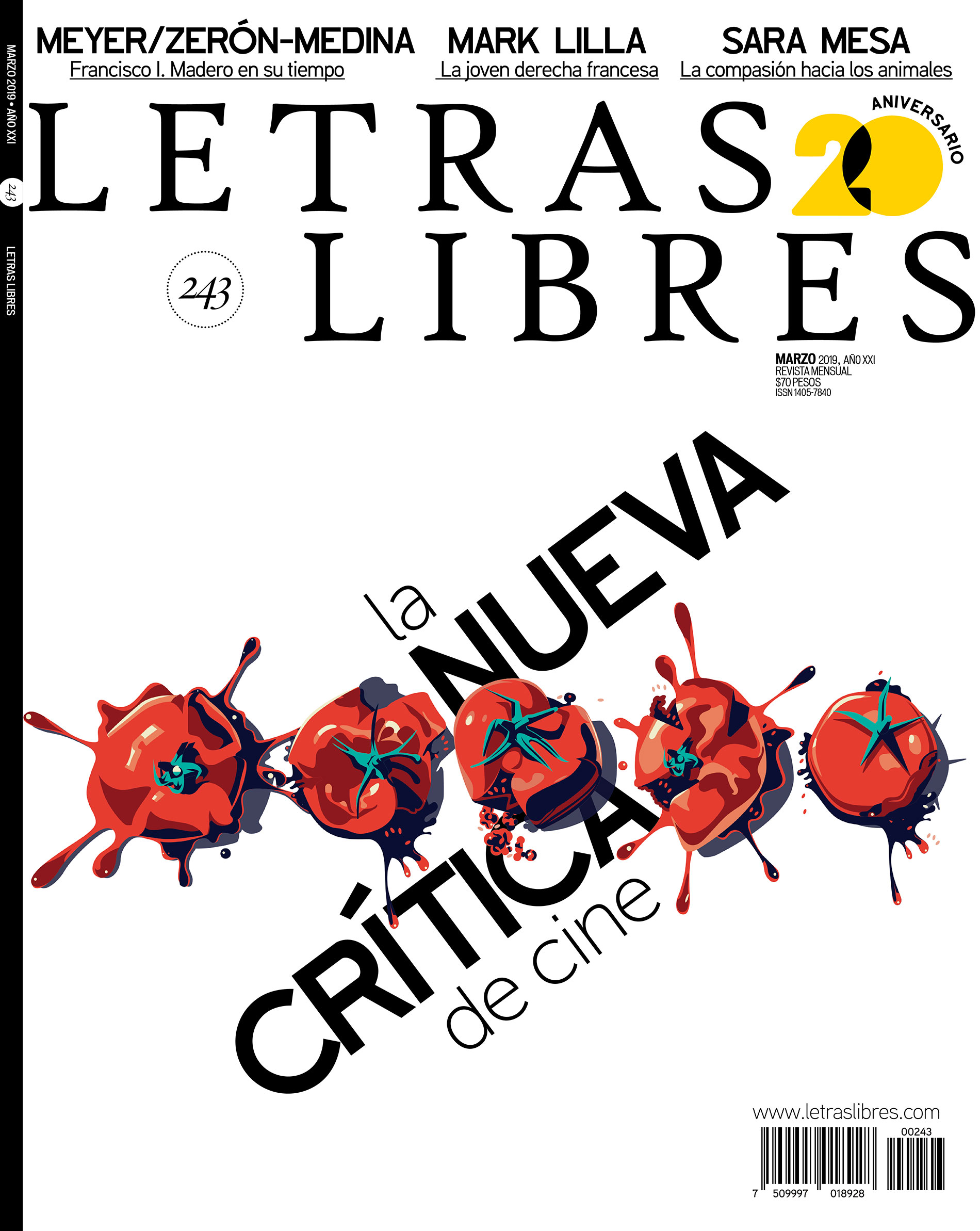

Estos escenarios están vinculados. Los detonaron eventos distintos –los incontables premios a Roma; las elecciones del 2018–, pero tienen origen en una realidad común: la estructura clasista que define la vida en México. No obstante, el roce de estos escenarios permite imaginar posibilidades nuevas: ya que el cine mexicano tiene la atención de su público, ¿qué puede hacer para mantenerse en el centro de la discusión, como ocurrió con Roma? Y, ya que el público en potencia se identifica –o ha sido encasillado– con uno de los grupos en pugna, ¿cómo puede una película cuyo tema sea la desigualdad social evitar retratos ingenuos que aticen la polarización?

…

Otras películas, además de la más reciente de Alfonso Cuarón, han tratado el tema del trabajo doméstico desde una perspectiva autocrítica que las libra de ser fábulas de Cenicienta o productos de explotación (“Patronas y sirvientas”, Letras Libres, septiembre de 2015; “No maleducadas sino autónomas”, Letras Libres, octubre de 2018). El pacto laboral abusivo es solo una vertiente de un problema mayor: el clasismo; en la última década, el cine mexicano ha intentado retratar otras de sus facetas.

No todos los intentos han sido bien logrados –o no desde el mismo criterio–. Por un lado, la puesta en escena de prepotentes vs. humildes ha dado lugar a dos de los estrenos más taquilleros de los últimos años: Nosotros los Nobles (2013) de Gary Alazraki y Qué culpa tiene el niño (2016) de Gustavo Loza. En ambas películas familias acomodadas se ven obligadas a convivir con personas de estratos más bajos y, tras un periodo de jaloneo, se convencen de que los segundos guardan la llave de la felicidad. Se infiere el porqué de la popularidad de las cintas. En un tono de comedia que explota clichés de ambos estratos (los ricos son frívolos pero de buen gusto; los pobres, ridículos pero de buen corazón) complacen a dios y al diablo. Además, tienen finales conciliadores –e inverosímiles, pero qué mas da– que regalan a su público satisfacciones a la medida. Los identificados con las clases altas pueden acercarse a la expiación; aquellos deseosos de bajar a los prepotentes de su pedestal ven cumplida una fantasía de revancha.

Mirreyes vs. Godínez (2018), de Chava Cartas, sigue los pasos de las anteriores: al momento de escribir este texto ya ocupaba el quinto lugar de películas mexicanas con mayor recaudación en su primer fin de semana. También reproduce la misma fórmula temática: cuando muere el dueño de una empresa, sus hijos deben convivir durante un tiempo con los empleados. Unos y otros se unen para derrotar a un enemigo común y –claro– se enamoran entre ellos. Otra vez, la melcocha de la trama esconde el clasismo de las caracterizaciones: los hijos del empresario son tontos y truenan los dedos; los empleados son estridentes, tilicheros y “nacos”. En los tres casos, los estereotipos refuerzan el statu quo y anulan (de haber alguna) la intención de resolver el conflicto entre ellos. Condenar la desigualdad y, a la vez, perpetuarla con representaciones simplonas: de dobles discursos está empedrado el camino a la popularidad.

Películas diametralmente opuestas a las mencionadas han ofrecido un retrato nada jocoso de una clase privilegiada que trata como inexistentes a aquellos que considera inferiores e intenta por todos los medios tender puentes hacia fuera de México, ya sea rescatando (o inventándose) linajes europeos, salpicando sus conversaciones con expresiones en otro idioma o creando micromundos que los salvan de interactuar con otros. El desprecio de sus protagonistas hacia lo nacional se extiende al incumplimiento de las leyes: son los que jamás pagan por algún delito y enseñan a sus cachorros este principio inquebrantable.

Los muertos (2014) de Santiago Mohar, Me quedo contigo (2014) de Artemio Narro, Los herederos (2015) de Jorge Hernández Aldana y Los paisajes (2015) de Rodrigo Cervantes bosquejan las dinámicas de ese estrato sin volverlas un producto de consumo rápido. Sus personajes no son los llamados mirreyes –cuya manía por exhibir símbolos de riqueza los vuelve blancos de fácil parodia–, son más bien apáticos e inexpresivos y siempre indiferentes a las desgracias a su alrededor. (Más de una vez son ellos quienes las provocan, porque esa es su manera de divertirse.) La estética de estas películas es innovadora y su perspectiva es coherente con aquello que condenan. Son logros creativos y fracasos de exhibición. Al no ser optimistas, no entablan un diálogo fácil con el público.

El México del 2019 –dividido y, a la vez, interesado en el cine mexicano– ofrece una coyuntura única, en la que una película sobre clases sociales puede interesar al público sin recurrir a la comedia fácil, e incluso retándolo a ponerse en los zapatos de los personajes a quienes sería más fácil odiar pero, al mismo tiempo, evitando caer en lo aspiracional. Esto es lo que consigue Las niñas bien de Márquez Abella, el estreno más atractivo del año.

…

El 25 de abril de 1984 el periódico Unomásuno publicó un texto de Guadalupe Loaeza titulado “Las niñas bien”. Según dijo la escritora, la idea surgió de su desconcierto cuando, días antes, alguien le preguntó si ella era una niña bien. Incapaz de contestar (y de negarlo), se propuso definir los atributos de ese grupo y clasificarlo. Loaeza distinguió varios tipos de niñas bien: las “bien, bien”, las fresas, las liberadas, las “en decadencia”, las universitarias, las pobretonas, las sonsas, las hijas de políticos, las mochas, las concientizadas y las “quiero pero no puedo”. Las distinguían aspectos como su capacidad adquisitiva, su círculo de amigos y sus temas de conversación, y las unía el deseo de verse “finas” y disimular sus carencias frente a otras niñas bien. Si hubiera que actualizar el vocablo podría llamárseles niñas fifí.

En adelante, Loaeza publicó relatos que revelaban al lector cómo vivían sus protagonistas: escenas aisladas de un mundo inaccesible para la mayoría. El ejercicio culminó con la publicación, en 1987, del libro Las niñas bien, que afianzó el arquetipo en la imaginación colectiva. Como era de esperarse, ya caducaron las marcas, los lugares de reunión y las frases de la gente bien mencionadas en el libro, pero su afán por mantenerse arriba no ha envejecido ni un día.

Los relatos tienen virtudes literarias (una opinión que, en mi experiencia, sorprende a quienes no los conocen). A punta de diálogos y monólogos cortos, Loaeza consigue caracterizaciones filosas y espléndidas. Lo que aparenta ser una acumulación de voces y descripciones termina por revelarse como una representación de estructura astuta y desenlace agridulce. Para algunos, el libro ofreció en su momento un placer derivado: saber que la autora –niña bien autoproclamada– había traicionado a su grey haciendo públicos sus complejos, miedos y desconexión. La expulsión del paraíso de su autora –si no económico, social– generaba Schadenfreude. “Ocuparme del mundo de la ‘gente bien’ –escribió Loaeza– es una manera de desdorar todas aquellas jaulas que tiempo atrás pendían de un balcón, incluyendo la mía.” Es verdad que los textos emanaban cierto desencanto.

…

A más de treinta años de publicarse el libro, la idea de hacer una adaptación al cine de Las niñas bien sonaba poco prometedora. Justo porque el arquetipo se cimentó y dio lugar a variantes, la recreación de aquel universo parecía estar destinada al anacronismo o a la consabida sátira. Al anacronismo, porque un hilo conductor de los cuentos de Loaeza es la angustia de los personajes por la disminución del poder adquisitivo que trajo la devaluación del peso en los últimos años del lopezportillismo. A la sátira, por las razones que se comentaron antes –el beneficio económico que se obtiene de explotar clichés de clase– y porque los personajes de Las niñas bien son, al fin y al cabo, patéticos. Su noción de lo trágico (e. g., llenar piñatas con dulces de mercado en vez de Milky Ways miniatura) le echa sal a la herida tanto entonces como hoy. Frente a un grupo de personajes lamentables y arrogantes, parecería que un guionista o director no tendría otra opción que volverlos atracción de circo. Incluso de circo romano. En el México de 2019, muchos pagarían por ver a las niñas bien entre las fauces de un león.

Contra toda expectativa y prejuicio (incluido el mío), la versión cinematográfica de Las niñas bien resultó ser uno de los trabajos de adaptación más osados del cine mexicano reciente. La película de Alejandra Márquez Abella se aleja del voyerismo morboso y observa a sus protagonistas con una empatía normalmente reservada a quienes están en desventaja. ¿El propósito? Dar contexto y dimensión a un mundo de escapismo facilitado por el privilegio. No para hacer entrañables a quienes piensan y actúan desde un egoísmo arraigado, sino para dar cuenta del desplome de las certidumbres que les daban identidad. Las niñas bien es una película sobre las fantasías sociales y los códigos de clase que funcionan como búnker –hasta que dejan de hacerlo.

…

En redes sociales y declaraciones no relacionadas con sus películas, Márquez Abella ha condenado las dinámicas de opresión social y ha manifestado su adhesión al feminismo. Visto desde la superficie, lo congruente con su identidad política habría sido mirar con sorna la existencia de las niñas bien. Después de todo, son mujeres trofeo y villanas por default en el México de la desigualdad. Visto de otra forma, su rechazo a adoptar un tono satírico es lo que en verdad es coherente con los valores de la directora. Las niñas bien se opone a esa tradición misógina de dividir a los personajes femeninos en “buenos” y “malos”, perpetuando dicotomías que también afectan a las mujeres en la vida real. Dentro del perfil que le dedicó la revista Variety, Márquez Abella afirmó que la adaptación de Las niñas bien le permitió “indagar en el tema de la ansiedad femenina y en los conflictos de las mujeres en posición de poder”. Es decir, indagar en la intersección de clase y género –ángulo jamás explorado en las comedias sobre fifís.

El reto narrativo es enorme: ¿Cómo hacer que un espectador empatice con los conflictos de personajes, en principio, antipáticos? En su libro Moving viewers. American film and the spectator’s experience, el académico Carl Plantinga analiza los recursos a través de los cuales el cine genera emociones (la empatía es una de ellas). Como sugiere el título, su autor se ocupa del cine comercial estadounidense, donde los protagonistas encarnan valores enaltecidos por esa sociedad –y, por tanto, son admirados por el espectador–. Los desenlaces recompensan a los protagonistas, por lo que –afirma Plantinga– “eventualmente la simpatía del espectador se transformará en una experiencia psicológica placentera”.

Las niñas bien de Márquez Abella no son modelos sociales –todo lo contrario–. Sin embargo, las formas en que, según Plantinga, el público crea vínculos emocionales con los personajes explican por qué es posible involucrarse con la historia de Sofía. Y es que solo desde la cercanía el espectador puede observar que ella y sus amigas son prisioneras de estructuras que las afectan, más allá de su posición social.

En especial, Moving viewers toma distancia de la llamada teoría de la pantalla (screen theory), que se ajusta mejor a las películas que incitan la polarización, pues propone que a través del cine el individuo experimenta una regresión psicológica a etapas infantiles del desarrollo, donde el inconsciente cumple fantasías y deseos primarios. Además, sostiene que se imponen significados en la psique del espectador que lo condicionan a ser un engrane más del sistema. Plantinga desarrolla una alternativa a este enfoque marxista-freudiano: propone el involucramiento del espectador como una trayectoria de actividades mentales, por ejemplo: el placer cognitivo que se deriva de resolver enigmas, descubrir sorpresas y anticipar desenlaces. Conforme el relato se despliega, las piezas se reorganizan. Dependiendo de la situación, cambiará el valor que cada quien asigne a cada personaje. Esto también llevará a una reconfiguración de alianzas entre los personajes ficticios y el espectador, que no solo responden a la clase social –o la identidad política–, sino a otros valores como la compasión o la solidaridad.

…

Las niñas bien cuenta la historia de Sofía (el alter ego literario de Loaeza). Aunque el guion de Márquez Abella toma elementos del libro, la sola descripción de un mundo de opulencia no bastaría para crear tensiones emocionales ni para echar a andar ese juego de enigmas, apuestas y alianzas que menciona Plantinga. Por ello, desde la primera secuencia, la directora permite al espectador asomarse a las fantasías de la protagonista: lo vuelve cómplice de sus deseos y miedos, no solo un voyeur de sus actos. En este prólogo se escucha la voz de Sofía (Ilse Salas) anticipando los detalles de su fiesta de cumpleaños. Sabemos que se trata de un monólogo interior porque Sofía nombra a un invitado imaginario: Julio Iglesias, parte del jet set que ella admira en las páginas de la revista Hola! Mientras se escucha la voz de Sofía perdida en su ensoñación, las imágenes la muestran gozando de la atención destinada a una niña bien: su cabeza descansa en el lavabo de un salón de belleza mientras unas manos expertas la masajean con champú. El placer sensorial alcanza al espectador, otro de los recursos descritos en Moving viewers.

Aún como parte del prólogo, Márquez Abella muestra escenas de la fiesta (no la imaginada sino la real). No asiste Julio Iglesias, pero sí quienes conforman el mundo de la protagonista. Por ejemplo, su esposo Fernando (Flavio Medina), su mejor amiga Alejandra (Cassandra Ciangherotti) y otra amiga, la malencarada Inés (Johanna Murillo). Las conversaciones de los invitados dan cuenta de esa esfera aparte que tanto los enorgullece; el enfoque suave y los tonos cálidos de la fotografía de Dariela Ludlow remiten a las jaulas de oro que, dijo Loaeza, había que desdorar.

Aunque esta primera secuencia es un mural del privilegio, Márquez Abella siembra los enigmas que animarán al espectador a seguir caminando al lado del personaje principal. ¿Qué causa la tensión que se percibe en su matrimonio? ¿Por qué la malencarada Inés se muestra incómoda? ¿Y quién es esa Ana Paula a quien menciona Alejandra (y por qué no está presente en la fiesta)? Como la mariposa negra que Sofía descubre en un rincón de su casa, cada pregunta es un mal presagio que anuncia el derrumbe de los pilares que sostienen su vida: un marido bien, holgura económica y un grupo social cerrado. La noticia de que la empresa de Fernando no recibirá una esperada inversión en dólares detona el resto de las desgracias, pero el problema de fondo es otro: Fernando, un holgazán, no tiene idea de cómo salvar la situación.

Mientras Sofía se esfuerza por ocultar la crisis a sus amigas (recuérdese que el disimulo es esencial para una niña bien), otra mariposa negra revolotea a su alrededor. Es la aludida Ana Paula (Paulina Gaitán), una “nueva rica” recién llegada a Las Lomas, que busca ser aceptada en el círculo. Casada con un libanés, Ana Paula puede costearse todo tipo de lujos. ¿El problema? Le falta clase –ese atributo casi innegociable para ingresar al grupo–. A juzgar por la actitud receptiva de Alejandra, el dinero de Ana Paula hace tolerables sus faux pas. Pero Sofía no piensa igual. Al rechazo evidente que le provocan los pupilentes violetas de la arribista se suma la desolación de observar que su mejor amiga comienza a preferirla. El resto de las amigas también migra hacia el mundo “naco” (pero de finanzas sanas) de Ana Paula. Todas menos Inés, cuyo gesto sombrío anticipa otra desgracia: la muerte repentina de su marido, Daniel. La versión oficial es que sufrió un infarto; la otra, que el desplome de sus finanzas lo llevó a quitarse la vida.

Si esto suena a melodrama, no lo es. En vez de diálogos sentimentales, Márquez Abella recurre al estilo para comunicar los subtextos emocionales (miedo, soledad, desencanto) de cada situación. Por ejemplo, forma encuadres en los que Sofía está en el centro de una sala enorme o al fondo de una mesa larga, siempre esperando en vano la solidaridad de Fernando. Cuando, hacia el desenlace, la protagonista camina hacia la casa de su némesis, Ana Paula, la directora la sigue con una cámara agitada y tambaleante que sugiere el final de todo lo que creyó estable. Si se narrara desde el melodrama, Las niñas bien traicionaría la naturaleza de sus personajes: una mujer como Sofía jamás se permitiría exteriorizar la emoción. (Hacer “numeritos” en público, dirían ella y sus amigas, no es de gente bien.) Márquez Abella también evita la simplificación narrativa al dotar a Ana Paula, la “de abajo”, de un temperamento firme y un sentido de introspección. Así el público no la compadece por ser víctima de la crueldad de Sofía. Llegado el momento, Ana Paula sabrá devolver la agresión.

Pero nada en Las niñas bien involucra al espectador tanto como la propia Sofía. El trabajo actoral de Salas es –sin exagerar– deslumbrante. Por un lado, construye a la perfección la máscara de autosuficiencia con la que expresa superioridad. Por otro, deja asomar el terror de saberse a punto del naufragio. Sus grandes gafas de sol –un antifaz para cubrir la máscara– no esconden el choque emocional que le provocan los chismes sobre maridos inútiles, la noticia de que su tarjeta de crédito ya no es aceptada en las tiendas o el ingreso de Ana Paula, avalado por el resto, al círculo de niñas bien.

…

A través de recursos sutiles y elaborados Márquez Abella cumple lo prometido: diseccionar la ansiedad femenina y el conflicto de mujeres en posición de poder. Pocas personas compadecerían a Sofía por perder sus privilegios de clase. Sin embargo, la perspectiva de Las niñas bien pone el acento en el sexismo interiorizado que las afecta. En el primer acto, las mujeres están convencidas de que su valor dentro de un matrimonio (y de un estrato entero) es solo ornamental. Ellos se dicen capaces de tomar todas las decisiones –hasta el día en que una crisis revela lo contrario–. (Fernando tiene un buen apellido pero la madurez emocional de un niño; del marido de Inés, ni hablar.) La tragedia de Sofía no es perder sus posesiones; es que, sin ellas, no hay nada en su vida que la distraiga de su infelicidad. Solo un personaje le muestra afecto genuino: Toñis, su empleada doméstica, quien la lleva a la cama tras una borrachera y la arropa como a una hija. Sofía le retribuye confiándole sus inseguridades y, llegado el día de recortar personal, pagándole su sueldo. Es un vínculo problemático, por desigual y genuino. (Cualquier parecido con otra película es producto de la realidad.)

Las niñas bien no ofrece una solución al problema de la desigualdad –no es ese tipo de cintas– pero su última escena es catártica y liberadora. Basta decir que involucra ladridos, y un desafío de Sofía a las reglas del decoro social. El solo gesto desencajado de Fernando, el inútil, provoca en el espectador algo parecido a la felicidad. ~

es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.