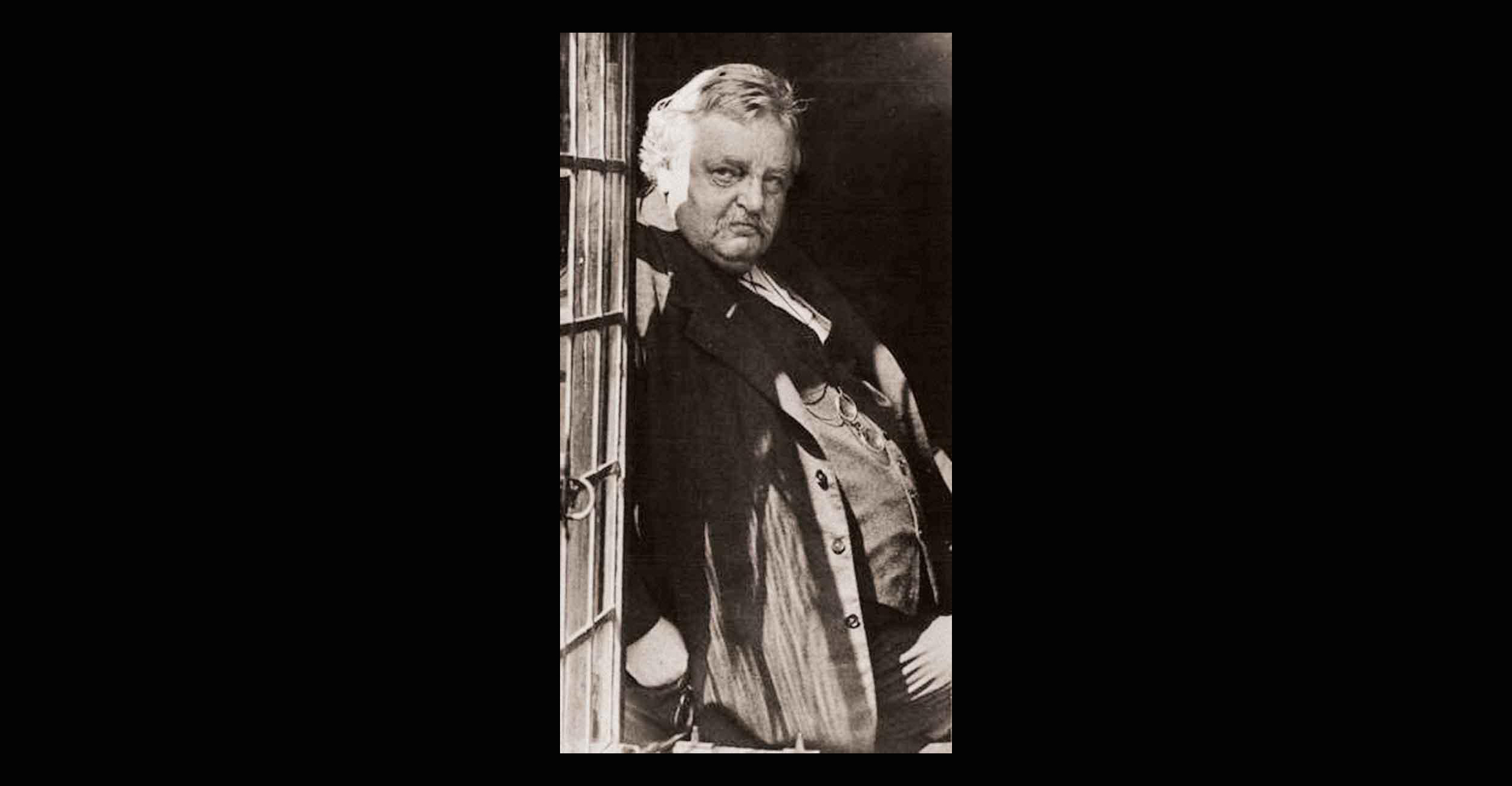

En repetidas ocasiones, G. K. Chesterton recordaría un teatro de cartón, uno de esos maravillosos juegos infantiles que ya no se fabrican porque nadie jugaría con ellos, y que él reivindicó, más que como una ocupación digna, como una honrosa manera de perder el tiempo.

Un teatrillo en el que su padre le puso en escena a un hombre que avanzaba por un puente con una llave en la mano. Es un motivo recurrente como punto de partida de algunas reflexiones —y alarmas y digresiones, por utilizar sus propios términos— que le tienen como protagonista indiscutible, como personaje de alguna de esas derivas de las que él sabía cómo comenzaban, pero nunca cómo acababan.

Ese teatro, por ejemplo, es el motivo simbólico y fantástico que abre y cierra su muy eficaz Autobiografía. En ese teatro o no muy lejos, unas veces delante y otras detrás de la escena, disfrazado de vagabundo, de bohemio, de cowboy, de Falstaff sin crápula, puede vérsele a nada que detrás de las páginas leídas sus lectores interpongan el “cabe imaginar”, acepte la invitación y se deje llevar en la deriva, y, enseguida, el reto de repensar algunas libras de lastre cómodo e innecesario que llevamos en los fondillos del zacuto de pensar.

Yo así lo veo al menos, solitario o compartiendo diálogo en escena, o fuera de ella, entre bastidores, confundido con un público algo tumultuario que alborota cuando los parlamentos de su poeta hecho artista de variedades le conmueven especialmente; o más aún, lo veo recortando figuras de papel, moviéndolas por la escena, representando monólogos o diálogos imposibles de personajes extraordinarios en ese teatro que los clásicos llamaban de la memoria y él, bajando el tono, que era su más genuino estilo, lo llama teatro de marionetas de la memoria. Es y no es lo mismo. Convendría tomar nota.

No sabría decir si ha sido el paso del tiempo lo que ha hecho que G. K. Chesterton se haya convertido en un personaje más de su propia obra o si ese personaje fue puesto en escena con el mismo mimo y la misma voluntad de fantasía con la que fue puesto el padre Brown o los clientes de la taberna volante, en la medida en que su creador en la escena de papel y tinta se negó a ser un producto de las circunstancias y sólo eso, y a cambio, supo deshacerse de manera tan libre como responsable, que aún resulta contagioso y hace que su obra no pertenezca del todo al pasado.

La suya, su puesta en escena, es una autobiografía claramente moral que rebosa ideas como dardos, opiniones contundentes que le retratan de una manera tal vez más eficaz que la minucia descriptiva de su vida doméstica o de sus intimidades: más que hechos, grandes o pequeños, opiniones, convicciones de esas que sostienen y dan sentido a una vida.

El caso es que el Chesterton que se sube al tablado de papel para decir aquí estoy, este soy yo, tenía, de entrada, una buena opinión sobre sí mismo. Entendámonos. Tenía la opinión, jovial y enormemente optimista, claramente esperanzada, de quien se respeta a sí mismo, se sabe vivo y no de manera impune, y con ello, celebra y agradece la vida que de manera inmerecida le ha tocado en suerte (y esta será una de las claves de su jovial y luminosa manera de encarar al existencia). Y para él, encima, la comedia famosa en la que andamos metidos no la ha escrito loco alguno, aunque a él no le haya tocado especialmente el papel de cuerdo.

Chesterton estaba, como dice él de sus mayores, “orgulloso de sí mismo”, a pesar de sus defectos confesados con retranca cierta, de sus derrotas y hasta de sus horas sombrías, que las tuvo. No es poco. Y por si fuera poco, en sus páginas de tono autobiográfico hay una sutil confesión de pecados pasados y presentes, entre los que se encuentra por ejemplo el no haber sido más optimista o el haber sido pesimista cuando podía haber sido lo contrario, o el haber estado ciego a las evidencias en las que poder sostener la propia vida.

Es una batalla, tal y como él la plantea, dura, larga, que puede llevar a quien la emprende toda la vida y en la que no estamos nunca seguros, no ya de ganar la partida, sino de llevar la mejor parte. Ese es el reto que nos propone G. K. Ch. Jamás el de la falsa humildad, ni mucho menos el de la arrogancia de quien cree estar por encima del prójimo, de sus miserias y pequeñas grandezas, y hasta de sí mismo, allí donde la conciencia está en penumbra, sino la legítima afirmación de uno mismo en pugna con el medio y con la propia conciencia.

Pero tal vez el más curioso rasgo de ese personaje que se pasea en la escena del teatrillo de cartón y papel, ese que nos invita a construir con nuestras propias manos, sea el humor, que a ratos raya en el más desternillante disparate, la jovialidad, el tono del juego, que emplea para hablar de sí mismo y se felicita, por ejemplo, de la suerte que ha tenido.

Ese es un buen punto de partida y algo elemental, tanto que a la mayoría, más convencida de que se le debe algo por arte de birlibirloque y de que merece más de lo que en realidad merece, nos pasa inadvertido. El humor de su personaje le permite tomarse en serio en todo aquello que no es de niebla.

No cuenta que eso sea cierto, ni siquiera verosímil, sino cómo lo expresa, cómo, con qué sentido de la profunda gratitud cuenta su vida y sus misterios, comunes, noche más o noche menos, a los de la mayoría. Es para celebrarlo. Y a ser posible de continuo. En familia o con los amigos, cantando, componiendo versos de ocasión, poniendo en escena charadas o bebiendo ese vino que, se dice en algún lado, fue inventado para alegrarnos el corazón.

La vida que celebra Chesterton no es la del gentleman (“caballero decaído”, lo llamaba él invitando a revisar un lugar común, demasiado común, y a asombrarnos del humo que lo envuelve), es la del hombre corriente, la de quien lucha a brazo partido con las dificultades y con la tentación de arrojar la toalla, la de los placeres sencillos —”Divertirse a más no poder con un palo de escoba, unas angarillas y un viejo sombrero es hacer algo grande”—, el de la vida privada, los estupendos “gustos propios”, el de valores a la medida de las cosas más elementales, el de las emociones saludables, que son muchas y motivo de continuos elogios, empezando por el entusiasmo, el optimismo y una extraña confianza en ángeles de rostro más o menos humano. Es la confianza de quien sabe que casi todo depende de él y de que, encima, no está solo en ese trance. Envidiable por tanto, pero algo menos de otro tiempo de lo que parece.

Chesterton, a lo largo de esas prodigiosas gavillas de artículos que son Alarmas y digresiones o Enormes minucias, y que se abren, todavía hoy, pletóricas de cuestiones candentes, de cuestiones insoslayables (como todas las referentes a la libertad, a la justicia y a nuestra dignidad de personas), se presenta como alguien desaliñado, desordenado y corpulento, bohemio irredento para los bien pensantes que no piensan jamás, alguien poco hábil que, sin embargo, parece jugar de la mañana a la noche, y que bromea de continuo con esa imagen que él mismo caricaturizó. Para tomarse en serio ya tiene sus opiniones, a las que, paradójicamente, considera más que a sus propios libros.

Es más, Chesterton reivindica el desaliño indumentario (por oposición al aristocraticismo, el snobismo y la opereta) y el ser digno sin ser profesionalmente elegante ni mucho menos un esteta. “Líbreme Dios de caer en esa tentación”, exclama en más de una ocasión, para felicitarse a continuación de haber evitado serlo: “Fracasó como artista pero nunca intentó ser un esteta”.

La elegancia convencional no parecía ir con él, aunque el actor que pasa por la escena del teatro, ya tenga a su espalda el decorado de la taberna de Fleet Street, la calle de la Aventura o uno de esos suburbios de Londres por los que el vagamundos buscaba la aventura fantástica, tiene auténtico estilo, extrañamente caballeresco, pero no de los salones arrogantes, sino del caballero andante que se debate en un oscuro Bosque de la Malandanza, su tiempo, y no conozca otro caballo que el blanco que honra las puertas de las tabernas en varias leguas a la redonda de Londres, su ciudad y uno de sus mejores decorados, casi diría que una de sus mejores piezas literarias.

Y es que a Chesterton el relato de su vida le sirve para romper lanzas fervorosas en favor de valores admirables, pero no siempre cómodos ni mucho menos, ni fáciles ni gratuitos: la gratitud el primero de ellos, la capacidad de admitir los propios errores, difícil donde lo haya, porque implica la rectificación, la piedad (pietas) hacia los menos favorecidos y más débiles, la indignación, la admiración, el saber que se suele quedar por debajo de las ambiciones, un pacifismo que no debe confundirse con el sometimiento a forma imperialista o totalitaria alguna, la sencillez y la firmeza, el coraje ante las adversidades, el valor del que él llama “el don” de la soledad, la importancia de decir la verdad, la lealtad a los propios sueños…

Nada esteticista del negocio, nada “literario”, tal vez demasiado poco para los gustos del día, pero tampoco materia de sermonario en el que basar un sistema de vicios privados y virtudes públicas. Lo suyo fue otra cosa y así sigue apareciendo en su escenario. Tal vez por eso no huela a rancio. El suyo es, además, el relato de una épica, casi más que el de una ética, cívica, el de las andanzas de un aventurero de calidad que se la juega en el diario vivir en el torbellino de la época que le ha tocado en suerte y que no se deja vivir ni por quienes gobiernan ni por quienes aspiran hacerlo, ni mucho menos pretenden imponerle unas ideas que no puede someter, sin demérito, a tela de juicio, sólo por el hecho de que son las que se llevan, las que están de moda, las que los medios de comunicación —esos papeles, decía él, que a menudo cuentan lo que jamás ha sucedido— dictan de manera tan arbitraria como por completo intencionada.

En sus artículos de prensa, más que un cronista impersonal y aséptico, es el propio Chesterton quien aparece en escena, con su humor del día, su cielo ancho o bajo, testigo de cargo o testigo a secas, incómodo unas veces, necesario casi siempre; y también como espectador, curioso más que ocioso, y como vehemente y apasionado contertulio convival, alguien que ve la vida por lo menudo y a sus pobladores en su justa medida e intenta penetrar en sus misterios y secretos. Ese es el narrador de El Napoleón de Notting Hill. El de los lugares pequeños antes de que estos se convirtieran en informes suburbios.

A pesar de poner por delante que si resulta muy difícil escribir la vida auténtica de alguien —cosa que él hizo de manera original con Dickens y con Stevenson por ejemplo—, lo es mucho más contar la propia —”la malsana y degradante tarea de contar la propia vida”, dirá—, cuando le da por contar la suya opina que esta está a medio camino entre el misterio y la novela de aventuras románticas. Sólo así se puede llegar a viejo sin aburrirse.

G. K. Chesterton, siempre en la escena de su teatro de papel y tinta, se muestra inquietante y hasta peligroso cuando habla de sí mismo, porque corrompe sin remedio a los lectores que le sostienen el pulso y no escapan a la carrera a fin de guarecerse bajo el techado de lo convencional y la conveniencia, de los prejuicios que a nada comprometen, de las ideas embrionarias cuyo peso reside en la positiva oscuridad de su expresión.

En las páginas de Chesterton el tiempo, contra lo que pudiera parecer, es inclemente, particularmente inclemente. Es un tiempo inglés diría él, que era el que posaba para Turner, pero tal vez más borrascoso, como lo son todos a no ser que se mire para otro lado. Y Chesterton miraba de frente y arremetía con fuerza contra los elementos. A Chesterton, protagonista veraz de su propia vida, como a los auténticos moralistas, no se le puede leer impunemente. Pone en marcha sin remedio.

Si no fuera por su rotunda humanidad, diríamos que quien aparece en escena, quien experimenta la necesidad imperiosa de decir quién es y de demostrarlo opinando de esto y de aquello, es un hombre jovial y animoso que camina a buen paso, al aire libre. Sólo que nuestro hombre de la calle de la Aventura, más que de echarse a los caminos garrota en mano contra viento y marea en solitario como un sportsman, fue más amigo de la discusión en las tabernas —mens sana in corpore insepulto—, las de Fleet Street o las que le cogieran de paso, en torno a una pinta y a un plato de salchichas —no en vano eleva las chuletas y la cerveza al rango de instituciones—, o de callejear por esa ciudad que él ve como antigua ciudadela —qué hermosa es esa ciudad que pinta, bajo la torre del agua, con lo que tiene que tener una ciudad para ser considerada como tal: una farmacia, una librería, una tienda de comestibles y un bar, ah sí, y una pequeña tienda de antigüedades en la que poder comprar tiradores de la fantasía, atrezzo para nuevas y renovadas pantomimas de nuestro teatro.

Pero Chesterton, que apreciaba ese don de la soledad, no fue en modo alguno un solitario. Fue amigo de sus amigos, mucho, y temible adversario de quienes estuvieron enfrente y se opusieron a sus ideales de libertad, dignidad, igualdad y justicia. No se dejó vivir impunemente, no se dejó, a secas. Para él, el vivir diario era una batalla que había que ganar limpiamente, pero con todas las armas en la mano.

Y algo más, más que la vanidad o el orgullo huero de quien no sabe mirarse como persona en el espejo, un muy borgiano poema de los dones comunes de la existencia, empezando por el milagro de estar vivo: el glorioso regalo de los sentidos. Chesterton era un jaranero, alguien que amaba la bohemia de su oficio, que no le hizo nunca ascos a disfrutar de los dones más comunes de la existencia: “Nunca he sido tan refinado como para calificarme de gourmet, así que me alegra decir que aún puedo ser un glotón”. Saludable descaro éste y una expresa denuncia de esa convención de la elegancia y de la sistemática ocultación de las verdaderas inclinaciones que nos hace pasar por quienes no somos. Chesterton tenía un gran amor a la verdad y detestaba a quien quería hacer pasar las canalladas por “vicios simpáticos”.

Le gustaba, dijo, el ruido de los cristales rotos, por eso en los guiñoles que protagoniza hay un fondo de conversaciones copa en mano, de canciones, de humo, de vehemencia. Saludable.

Chesterton habla bastante de sí mismo, pero también lo hace, y mucho más, de sus contemporáneos, porque se le ve convencido de que su vida es con los otros, de que no está solo, de que los demás tienen mucho que enseñarle y de que ese aprendizaje le va a durar toda la vida, de que lo suyo no es la torre de marfil o la poltrona, sino la calle. Es lo mínimo que se puede esperar de quien estuvo en medio del fragor de la batalla de los periódicos, de los debates de ideas nuevas o de ideas viejas.

Y algo más, otro aparente truco de la puesta en escena: el relato de su vida, que a ratos parece una parada para amigos, no le da pie para el habitual ajuste de cuentas o lo hace en tan leve medida que reconoce al adversario, pocas veces al enemigo, lo que es, me temo, toda una enseñanza cuando de escritura de la memoria estamos hablando. Chesterton no se queja de agravio alguno, disiente, sí, y mucho, con humor, pero admira y en esa admiración está uno de sus mejores magisterios, el del juego limpio.

Cuando habla de la gente que ha tenido la suerte (una vez más) de conocer, que es mucha e importante, hace hacia ella continuos y saludables ejercicios de admiración: esa virtud que la mayoría cicatea. Chesterton era un admirador nato. Pero admirador sobre todo de valores morales en los que él mismo creía mucho. Para eso hace falta una generosidad intelectual que no es de práctica fácil. Es un bien raro. Brilla en esas páginas que el tiempo no se ha llevado por delante.

Cuando habla de Wells, uno de sus incondicionales, lo elogia porque “comprende el color y el calor del buen humor, aunque sea humor animal, y comprende la Saturnal en la que a veces el senador puede relajarse como el esclavo”.

Y llama la atención su desparpajo, animado por un inconfundible humor vagabundo —cuya visión de ojos entrecerrados reivindicó una y otra vez—, por una afición incorregible a los luminosos juegos de palabras, a la expresión paradójica, a la metáfora de aparente sinsentido con la que ilumina cuestiones graves y las saca de las sacristías y las palestras de las grandes palabras y los pobres hechos.

Un personaje que de meapilas tenía poco y zahería en cuanto podía a los puritanos, esa gente que, como dirá Mencken, se pone literalmente enferma cuando se entera de que alguien, en algún rincón, puede ser dichoso de la manera que le plazca. La suya es la viva imagen de un vividor que no rechaza otros placeres que los de hacer un daño moral, el placer de ofender, el placer de ser mordaz, y está satisfecho con lo que tiene con los límites de su libertad interior.

Se dirá que en ese desparpajo con el que relata su propia vida, su tiempo, sus coetáneos y amigos hay una antipática y agresiva autocomplacencia. En apariencia sí. Nuestro hombre, el de la calle de la Aventura, está indudablemente satisfecho de sí mismo, pero a la vez se le nota esa incomodidad de quien sabe que a veces está por debajo de lo que siente debe hacer. Quien está de verdad en guerra con sus pasiones más tristes sabe ser humilde. Sin contar con que la burla y la ironía le impiden el tramposo ponerse en escena con el mejor lado posible y sólo con ese, que no es poco.

Alguien escribió que no le saldrían imitadores, pero sí emuladores, porque lo más característico del personaje que aparece para nosotros en su teatro de papel es que empuja, que pone en el camino. No lo sé. No estoy tan seguro. Ese actor de sí mismo resulta demasiado inimitable en su complejo papel como para pretender compartir escena con él. Con montar la que nos es propia vamos listos.

De la lectura de las páginas autobiográficas de Chesterton, por no decir de sus ensoñaciones del caminante solitario que sólo fue a medias, de sus alarmas, digresiones, arrebatos y demás, el lector sale positivamente de buen humor, silbando una canción que le viene de la infancia, de lejos, la del entusiasmo y el optimismo de quien está convencido de que el viaje, más por sorprendente que por largo, vale la pena, que es preciso mantener intacta la capacidad de sorpresa.

Y cuando cae el telón de papel nos quedamos con la impresión de que el hombre que hemos visto desfilar por la escena y a quien hemos escuchado canciones y arengas bélicas, era, según Borges, y también según Pla, un hombre mágico que vivía en una ciudad mágica, Londres, invisible a fuerza de escribir sobre ella y de que le sirviera de pretexto habitual para sus digresiones: un estado de ánimo, más que un laberinto de calles. Un hombre mágico que si bien juzga malsana y degradante la tarea de contar la propia vida, la enaltece manifestando la gratitud de quien tiene la convicción de que nada le es debido. Su vida no es, ni de lejos, la nuestra, pero sus emociones, sentimientos y tareas nos atañen porque, esas sí, esas son las nuestras o sentimos oscuramente que deberían serlo. Y sentimos, sobre todo, que el espectáculo, quedó dicho, valía el viaje. Contagiados sin remedio. –

Niebla

Los sueños de los pájaros deben anidar por siempre en una nube como las ramas que acunas tú esta mañana. Esta intimidad en la que estoy me envuelve. Un día,…

No se puede diseñar la inteligencia

En primer lugar, déjame decirte lo listo que soy. Mucho. Mi profesor de quinto de primaria dijo que tenía talento para las matemáticas y, si lo pienso bien, he de admitir que tenía razón. He…

La posibilidad de la compasión

En la segunda de las conferencias que J. M. Coetzee atribuye a su personaje de ficción Elizabeth Costello se afirma que la atención que prestamos a los animales estámovilizada por la…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES