Era una espaciosa tienda de campaña de dos ambientes, el dormitorio y el comedor. Este último podía extenderse hasta formar un techado de lona debajo del cual cabían holgadamente cuatro personas alrededor de una mesa plegable, comiendo, conversando o jugando a las cartas. El padre había consultado una infinidad de catálogos antes de decidirse por esa en particular. Dos días después de la compra, un viernes por la tarde, quiso asegurarse de que sería capaz de armarla siguiendo la hoja del instructivo y pensó que un buen lugar para hacerlo era el camellón arbolado que dividía la calle en donde vivían. Pero su mujer se negó porque no quería que el vecindario se enterara de que iban a pasar las vacaciones de verano en un trailer park, sacando tal vez la conclusión de que no tenían el dinero para costearse quince días de hotel a orilla del mar. Así, la familia se subió al coche y el padre enfiló hacia las afueras, en busca de un descampado o un terreno baldío en donde, lejos de miradas y murmuraciones, levantar la tienda.

Cuando llegaron a los primeros cultivos de sorgo y una manada de perros rodeó el auto, el padre recordó que los campesinos los usaban para vigilar sus predios, se dio media vuelta para regresar al camino en el que venían y fue así como dieron con aquella cantera de arena al final de un terraplén, a un tiro de piedra de la calzada, donde no había nadie excepto una excavadora que descansaba su gran brazo articulado sobre el suelo. La madre dijo que seguramente estaba prohibido estar ahí, y su marido, después de apagar el motor, replicó que, por ser viernes por la tarde, los trabajadores ya se habrían retirado. Se bajó del coche, se paró en el borde de la excavación y miró hacia abajo. Hay un estanque, dijo volteando hacia ellos. Los dos hijos pidieron permiso a su madre para bajar del coche e ir a ver, pero ella, mirando el cielo, dijo que estaba muy nublado y que no tardaría en llover. Se lo dijo también a su marido, que repuso, sin volver la cabeza, que aquel cielo no era de lluvia, y que si llovía, no estaría tan mal, así podrían probar la impermeabilidad de la tienda. Ella sacudió la cabeza, sabiendo que era inútil discutir con su marido cuando a él se le metía una idea en la cabeza. Bajó del coche con sus dos hijos, teniendo la precaución de agarrar el paraguas, mientras él sacaba de la cajuela los dos sacos que contenían la lona y los palos del armazón. Los cuatro descendieron por la pendiente menos pronunciada de la hondonada, hasta alcanzar la orilla del estanque, un laguito redondo cuya superficie se encrespaba con los vaivenes de la brisa. Hacía frío y el suelo formaba aquí y allá pequeños lodazales. Menudo lugar adonde nos trajiste, dijo la madre, y a su marido le costó trabajo encontrar un trozo de terreno en donde montar la tienda sin que su familia se embarrara los zapatos de lodo. Germán, el mayor de los hijos, le ayudó a sacar los palos y extender la lona en el suelo. Ya podía ayudar a su padre en pequeñas tareas y era muy hábil en todo lo que hacía, al contrario de Hipólito, el menor, cuya torpeza con las manos le valía ser considerado en la familia un perfecto inútil, estigma que a decir verdad le venía bastante cómodo porque lo liberaba de muchas tareas engorrosas. No todas, sin embargo. La más aborrecible era llevar la basura al sótano del edificio donde vivían para depositarla en los tambos que se alineaban en un rincón maloliente y poco iluminado. Tenía terror, cuando bajaba ahí, de toparse con una rata, y tan pronto como dejaba las bolsas de desperdicios en los tambos, subía apresuradamente los escalones para salir de aquella caverna lúgubre.

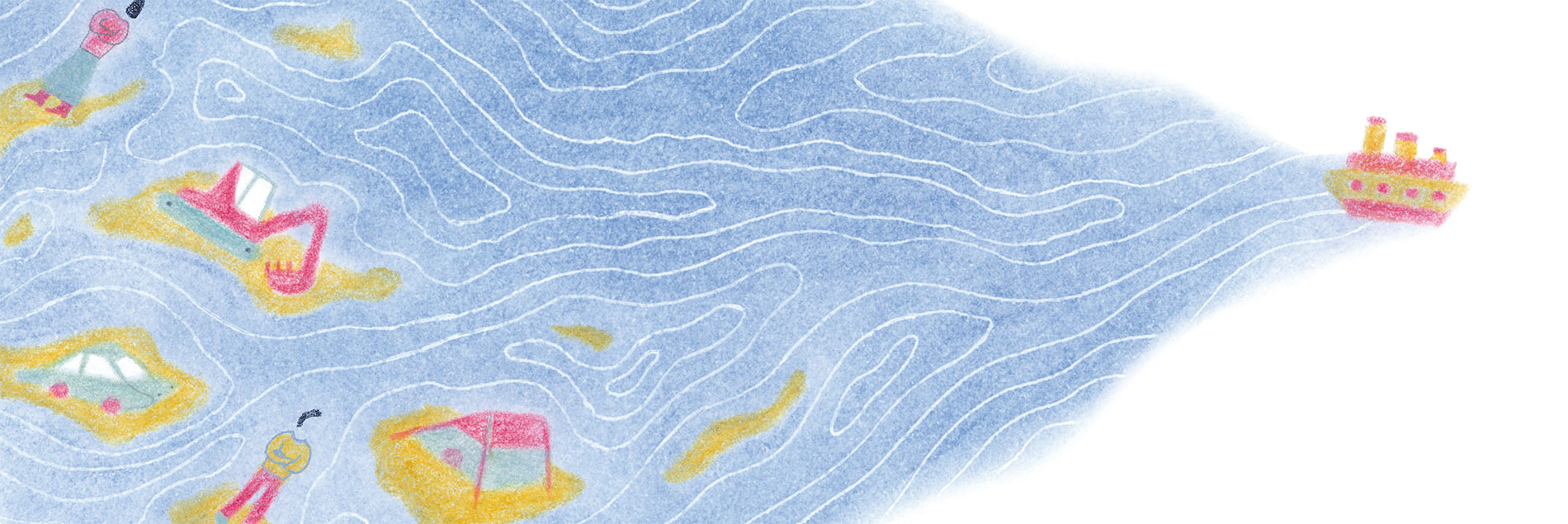

La madre, sentada en una de las sillas plegables de tela que formaban parte del equipamiento de la tienda, se puso a observar a su marido y a Germán, que acababan de alinear en el suelo los palos metálicos del armazón según el color que tenían, e Hipólito aprovechó que se habían desentendido de él para acercarse a la orilla del estanque y poner a flotar el barquito de plástico que había traído, lejos de imaginar que tendría la oportunidad de usarlo en un auténtico espejo de agua. Empujó el juguete, cuidando de que no se alejara de la orilla, y disfrutó profundamente la estela que la quilla del barco formó en la superficie. Una racha de viento agitó el agua y él miró con embeleso cómo el juguete de plástico zozobraba, a punto de hundirse. Una segunda racha acabó con el frágil equilibrio de la embarcación, que capituló, quedando tumbada de un lado. Era un naufragio a carta cabal y él imitó el sonido de la alarma que indica el abandono del buque. Se oían voces, gritos de auxilio, marineros que se tiraban al mar, mientras el barco, zarandeado por el tremendo oleaje, esperaba el momento de hundirse para siempre. Absorto ante aquel drama, apenas escuchó la voz de su madre, que lo reprendió a gritos por no ver dónde ponía los pies y le ordenó salir de la orilla. Se levantó, sintiendo los pies empapados. Sus tenis habían casi desaparecido bajo el agua. El mismo oleaje que había hecho naufragar el barco, los había cubierto hasta el empeine. Al levantarse, el movimiento formó una contracorriente que tuvo el efecto de enderezar el barco, al tiempo que lo alejó hacia el centro del estanque. Estiró la mano, sin poder atraparlo, y sintió ganas de llorar, pero se contuvo, sabiendo que su hermano se burlaría de él, llamándolo “nena” o “mujercita”. Era algo nuevo entre ellos, algo que Germán había aprendido en la escuela. Desde que había entrado a segundo, ya no compartía sus juguetes con él. Era como si el nuevo ciclo escolar le hubiera cambiado el alma. Caminó hasta donde estaba su madre, que se había levantado de la silla para que él se sentara y le quitó los tenis y los calcetines, luego le frotó los pies y le ordenó a su hijo mayor que se quitara sus calcetines y se los prestara a su hermano. Germán, totalmente volcado en la tarea de armar la tienda, obedeció sin pensarlo, liberándose en un santiamén de tenis y calcetines, se calzó de nuevo los tenis y volvió a lo que estaba haciendo. Hipólito comprobó con amargura que su hermano ni siquiera había reparado en la pérdida del barco, que flotaba en el centro del estanque a merced de las corrientes. Tampoco su madre había pronunciado una palabra sobre eso, a pesar de haber visto cómo se alejaba de la orilla. Y en cuanto a su padre, en esos momentos solo tenía ojos para la tienda. Era como si la familia se hubiera puesto de acuerdo en deshacerse de aquel juguete, para que él creciera de una buena vez, como Germán.

La tienda, que hasta ese momento era una lona informe en el suelo, se irguió tímidamente al jalar Germán y su padre los cordeles de dos esquinas contrarias. Al hacer lo mismo con las otras dos esquinas, tomó forma con toda la tensión y amplitud de la que era capaz y le arrancó a su madre un ¡oh! de admiración. De un verde y amarillo encendidos, era la única nota alegre en la desolación de aquel lugar y justo entonces aparecieron dos hombres en el lado contrario de la hondonada por el que ellos habían bajado. Vestían unos chalecos color naranja y llevaban casco. Bajaron por la pendiente de arena y la madre dijo que seguramente venían a decirles que no podían estar ahí. Te lo advertí, exclamó, y el padre contestó algo, pero sus palabras fueron cubiertas por el estruendo de un motor a sus espaldas. Giraron la cabeza y vieron la excavadora parada en el borde de la hondonada, justo sobre ellos, con su brazo que remataba una gran cuchara armada de dientes. Ella jaló a su hijo menor hacia su cuerpo, en un gesto de protección que no dejó de asustarlo. Le preguntó a su madre qué pasaba, pero ella no le contestó. Los dos hombres con cascos habían alcanzado la orilla del agua y ahora caminaban hacia ellos. El padre, que estaba en cuclillas tensando uno de los cordeles, se puso de pie. Cuando los dos hombres lo alcanzaron, lo saludaron extendiendo sus manos y uno de ellos hizo un gesto de saludo dirigido a la madre, que respondió con un ademán parecido. El mismo hombre levantó los brazos e hizo una seña en dirección a la excavadora, cuyo motor se apagó en ese momento. De la cabina de la máquina salió el conductor, un hombre maduro y pelirrojo que gritó algo en dirección de la calzada y recibió en respuesta más gritos. En menos de un minuto aparecieron otros hombres con cascos y chalecos naranja. Cargaban unas tablas que fueron colocando a los pies de la excavadora, formando un camino a lo largo de la pendiente por donde tendría que bajar la máquina. Mientras ellos disponían las tablas, el pelirrojo sacó una cajetilla de cigarros, encendió uno y se quedó mirando fijamente a la madre. Ella le devolvió la mirada, desvió la vista y fue entonces que se percató de las primeras gotas de lluvia sobre la superficie del estanque. ¡Se lo dije!, murmuró, y abrió el paraguas, del que no se había separado ni un momento. El suelo estaba enlodado, su hijo menor se había quitado los zapatos y era ya demasiado pesado para que ella pudiera cargarlo hasta la tienda. Llamó a su marido, que les estaba mostrando la tienda a los dos hombres y ni siquiera volvió la cabeza. Al ver que las gotas aumentaban y él no les hacía caso, gritó su nombre y todos voltearon a mirarla. ¡Hipólito se mojó los zapatos y hay que cargarlo!, exclamó. ¡Ya voy!, dijo su marido, y volteó hacia los dos hombres, uno de los cuales le estaba explicando algo en relación con el estanque. Dos de los muchachos que cargaban las tablas se habían acercado a ella y colocaron unas tablas en el suelo, una tras otra, hasta formar una hilera larga. Como ella no entendió, le explicaron que era para que su hijo caminara sobre ellas sin ensuciarse. Entonces se deshizo en agradecimientos y tomando de la mano a su hijo menor, mientras con la otra sostenía el paraguas, lo guio por aquel camino de madera hasta la tienda, unos segundos antes de que arreciara la lluvia. Su marido invitó a los dos hombres a entrar en la tienda para cubrirse, y ellos, después de un titubeo, aceptaron. Saludaron a Hipólito y a su madre con una inclinación de la cabeza, y el de más edad, que debía de ser el jefe, incluso se quitó el casco. El padre le dijo que llamara a los muchachos, y como el hombre volvió a titubear, él mismo salió a gritarles que vinieran a cubrirse. Los otros no se hicieron de rogar. Dejaron las tablas en el suelo y acudieron corriendo, sin atreverse, sin embargo, a entrar en la tienda, porque sus botas de hule estaban sucias de barro, a lo que el padre les dijo que en esa parte de la tienda el piso era de tierra y además solo la habían armado para probarla. Eran seis y, al entrar, sumaron doce personas en el pequeño comedor, todos de pie y apretujados como dentro de un vagón del metro en la hora pico, oyendo el estruendo de la lluvia contra la lona. Ella, que advirtió lo ridículo de la situación, decidió abrir la cabina del dormitorio para que cupiera toda aquella gente. Pueden sentarse aquí, les dijo a los muchachos que acababan de entrar, mientras descorría el cierre, mostrándoles aquel atractivo espacio suplementario que levantó una exclamación de admiración en todos ellos. Les pidió quitarse las botas, porque ahí el piso era de tela, y ellos, obedientes, después de quitarse las botas y los cascos, entre risas y empujones se deslizaron dentro de aquella gran bolsa interior, sentándose en el suelo con un alborozo infantil. Al quitarse los cascos, ella esperó ver al hombre pelirrojo entre ellos, y como no estaba, imaginó que se había quedado en la cabina de la excavadora para protegerse del aguacero. Sin que pudiera decir cómo, su hijo menor acabó dentro del dormitorio, en donde uno de los muchachos lo levantó con ambos brazos y, sosteniéndolo en alto, se lo pasó al muchacho de al lado, que se lo pasó al de junto, en un paseo flotante que lo hizo reírse a carcajadas. Otro de los jóvenes tomó a Germán, que miraba embelesado las evoluciones de su hermano, y lo levantó en vilo de la misma manera. Los dos niños flotaban en el espacio del dormitorio y los muchachos los acercaban uno frente al otro, simulando un choque que acompañaban con exclamaciones prolongadas.

Cuando el juego amainó, el que parecía el jefe de todos ellos les preguntó a los muchachos dónde estaba Ramón y uno contestó que al soltarse la lluvia había preferido quedarse con su amante. Los otros se rieron y el que parecía el jefe se sintió en la obligación de explicar que la amante era la excavadora. El que estaba a su lado les preguntó a Germán y a Hipólito si era de ellos el barquito que flotaba en el estanque. Hipólito contestó que era suyo y que la corriente lo había alejado de la orilla mientras jugaba con él. Ahora que acabe de llover vamos a recogerlo, dijo el joven. El padre preguntó qué tan hondo era el estanque y su pregunta desató en el dormitorio una encendida controversia. Unos opinaron que era sencillamente un charco producido por las lluvias de los últimos días y otros que era un estanque perenne, profundo entre cinco y seis metros, de manera que no sería nada fácil rescatar el barquito. En medio de aquella discusión, la madre de los niños le dijo a su marido que iba a ir al coche por unos cigarros, y a él se le nubló el rostro. ¿No lo habías dejado?, preguntó. Ella le dijo que acababa de descubrir una vieja cajetilla de cigarros en la guantera del auto y le había nacido un fuerte deseo de fumarse uno. ¿Y no puedes aguantarte?, exclamó él. No, no puedo, dijo ella, y agarrando el paraguas salió de la tienda.

El golpeteo de la lluvia contra el paraguas era tan intenso que estuvo a punto de desistir. Levantó la mirada hacia la excavadora y caminó en esa dirección, subiendo por el camino de tablas que los muchachos habían formado sobre la pendiente de arena para que la máquina bajara hasta el fondo de la hondonada. Cuando alcanzó el borde, se acercó a la excavadora y, ahuecando las manos junto a la boca, gritó: “¡Ramón!” Como no obtuvo respuesta, volvió a gritar. El hombre, que estaba dormido, se enderezó en el asiento, la miró, abrió el pequeño vidrio corredizo y le preguntó qué quería. Ella le preguntó si tenía un cigarro. El hombre pareció no entender la pregunta, luego reaccionó y contestó que sí. Ella le preguntó si le daba permiso de fumarlo adentro, el otro asintió y abrió la portezuela. Extendió su mano para ayudarla a subir, y al penetrar con impulso en aquel estrecho habitáculo, quedaron prácticamente abrazados, se miraron a los ojos y ella sonrió nerviosa.

–Qué pequeño es esto –dijo–. Eres Ramón, ¿verdad?

El otro contestó que sí.

–Dejé de fumar hace un mes y me muero por un cigarro, te vi fumar hace rato y por eso vine a verte.

El hombre le dijo que había hecho bien. Le habló de usted y le pidió que se sentara. Solo había un asiento en la excavadora. Ella no quiso:

–Siéntate tú, yo estoy bien de pie.

Él se sentó, sacó la cajetilla de cigarros, le ofreció uno y cuando le acercó la llama del encendedor, notó que a ella le temblaba un poco la mano. Sacó otro cigarro para él y lo encendió. Afuera empezó a granizar. Fumaron en silencio, sin poder evitar que sus brazos se tocaran debido a las pequeñas dimensiones del habitáculo, mirando cómo el granizo se estrellaba contra el vidrio del parabrisas, y cuando de ahí a unos minutos la granizada cesó, ella le preguntó qué tan hondo era el estanque. El hombre reflexionó antes de responder, luego dijo que no menos de tres metros.

–¿Ves esa cosa que flota en el centro? Es el barquito de Hipólito, mi hijo menor. No se ha movido de ahí y es su juguete preferido. Si de verdad el estanque es profundo como dices, va a ser imposible recuperarlo.

El hombre la miró y le preguntó qué edad tenía Hipólito.

–Cinco.

Tengo un hijo de esa edad, dijo él. Ella sonrió, le preguntó cómo se llamaba y él contestó que Manuel. Volvieron a quedar en silencio, luego ella le preguntó a cuántos metros de la orilla calculaba él que se encontraba el barquito. Cuatro metros, tal vez cinco, fue la respuesta del pelirrojo. Ella aspiró profundamente, exhaló el humo con fruición y preguntó:

–¿Qué alcance tiene el brazo de la excavadora?

El hombre se rio, soltó una carcajada y sacudió la cabeza, mirándola con sus ojos oscuros que a ella le parecieron hermosos. Se lo dijo. Tienes ojos bonitos. El otro siguió sacudiendo la cabeza. Lo que no haría una madre por su hijo, exclamó sin dejar de reírse, y acto seguido encendió el motor de la máquina. Bájese, le dijo, para que me diga si voy alineado con las tablas.

–Háblame de tú –dijo ella, dando la última aspirada a su cigarro.

Él abrió la portezuela y la ayudó a bajarse. El aguacero había cesado, dando paso a una llovizna que daba a todo el lugar un aire de suave agotamiento. El hombre le dijo dónde colocarse y la máquina empezó a moverse despacio, impulsada por las dos orugas, hasta alcanzar el punto donde el terreno empezaba a descender. Ella le marcó la posición de las tablas con su brazo libre, puesto que con el otro sostenía el paraguas, y cuando las dos orugas enfilaron el primer par de tablones, se colocó al frente de la excavadora, caminando hacia atrás por la pendiente de la hondonada y guiándolo a él para que no se saliera de aquel camino de madera. Entre tanto, los hombres habían salido de la tienda, atraídos por el ruido del motor. Amontonados bajo el exiguo techo de lona de la veranda, miraron boquiabiertos cómo la excavadora descendía hasta alcanzar la orilla del estanque, penetraba un par de metros en él y, extendiendo su poderoso brazo, lo hacía descender sobre el agua con su gran cuchara armada de dientes, que se hundió como un guante para recoger el barquito del niño. ~