1

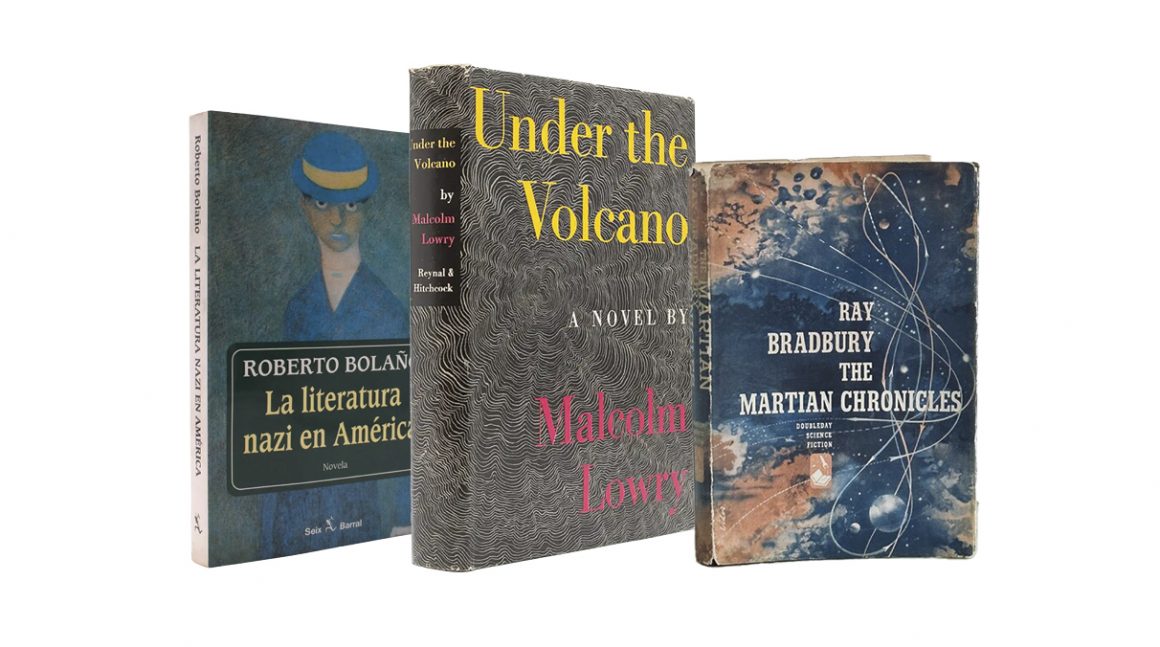

Cuando un editor rechaza, sin leerlo, el libro de cuentos en el que has trabajado arduamente y te pregunta si no tienes una novela que ofrecerle, tienes tres maneras de responder: por la vía de Ray Bradbury y Roberto Bolaño, por la vía de Malcolm Lowry o por la vía de Jorge Luis Borges.

La primera requiere una mezcla de cinismo e inventiva al cincuenta por ciento. Consiste en que, una vez terminado el libro de cuentos, y para responder a ese editor como se merece, uno debe crear una estructura adicional, que absorba a todos los relatos largamente trabajados y permita que sus historias continúen de un cuento a otro, lo cual equivale a transformar un archipiélago en un continente. Se requiere una gran maleabilidad y una aún mayor imaginación.

Cuando Ray Bradbury, en una racha de trabajo y concentración, concluyó los catorce cuentos que integran sus Crónicas marcianas, numerosos editores rechazaron la idea de publicar este libro de cuentos y le sugirieron escribir una novela. Pero el matrimonio Bradbury esperaba a su primer hijo y necesitaban pagar deudas cuanto antes, así que cuando el editor de la prestigiosa Doubleday le preguntó si en lugar de esa obra maestra no tendría una novelita guardada por ahí, Bradbury dijo que sí y se fue a escribir toda la noche la primera de una serie de páginas que unieron sus cuentos en una forma literaria más extensa y ambiciosa. Consciente de que los relatos que había escrito no compartían protagonistas, recursos literarios o temas profundos, y que el escenario era el único rasgo en común, el joven cuentista escribió una serie de apuntes poéticos que, vistos en conjunto, daban la impresión de ofrecernos el diario de un ser eterno, que hubiera presenciado a lo largo de varios siglos la lucha de los habitantes de la Tierra por colonizar el planeta Marte. Y fue más allá: Bradbury intercaló sus cuentos a lo largo de estos apuntes, de modo que el diario de ese poeta inmortal se transformaba en una suerte de prólogo, recapitulación o comentario a los relatos que uno estaba por leer. El libro resultante era al mismo tiempo la crónica de los esfuerzos humanos por conquistar un planeta, y una serie de imágenes e instantes inolvidables que explicaban mejor que una novela por qué tal propósito estaba condenado a fracasar. La estructura del libro alterna trece entradas del diario con catorce cuentos redondos, perfectos:

Pero en cuanto uno termina de leer estas crónicas, la sensación que queda es otra: la de haber leído una novela, la de haber viajado dentro de una de esas naves, de convertirse en un colono en Marte y tener que abandonar el planeta luego de desencuentros constantes con la fatalidad:

El caso está documentado en la entrevista que Bradbury dio a The Paris Review en 2010 (no. 192, primavera de 2010).

Bradbury no fue el único en crear una estructura artificial. Luego de años dedicado a escribir poesía, Roberto Bolaño comprendió que estaba escribiendo un libro de cuentos. Uno que pretendía retratar a decenas de escritores que sirvieron a los intereses de grandes canallas. Una historia por cada escritor. El problema es que a diferencia de los mejores libros de ficciones que sobresalen por la riqueza de cada uno de sus relatos, por la diversidad de los modos de contar, por los riesgos estilísticos, por la carga de emoción y sorpresa que provocaba cada uno de sus últimos párrafos en la vida del lector, en el material de Bolaño predominaba un único punto de vista, el de un observador distante, incluso gélido, que pretendía ser objetivo, y usaba un tono desapegado, que no emitía juicios, y alcanzaba con frecuencia la indiferencia de un diccionario:

Todo indica que Bolaño comprendió que, luego de haber trabajado tanto en crear este tipo de materiales, solo le quedaba seguir adelante e inventar una solución sobre el camino una vez que hubiera terminado de narrar la última de las historias que se propuso cuando concibió el proyecto original. Y así nació La literatura nazi en América.

En lugar de terminar un libro de cuentos coherente, pero plano desde el punto de vista estilístico, Bolaño deslumbró no una, sino dos veces a sus lectores: logró, en el último momento, que un libro de cuentos se transformara en una novela en la que el estilo de los cuentos contribuía a crear una sensación de enorme coherencia, de ambición desbordada y lograda. El último capítulo no nos ofrece la ficha biográfica de otro escritor fascista más, sino una aventura en la vida del escritor que escribía tales fichas. El autor de esta especie de enciclopedia se vuelve protagonista de una aventura que parecía invocada por el mismo material: debe ayudar a un gatillero a identificar y a matar a uno de los asesinos que ha descrito a lo largo de su libro. Cuando uno lee las últimas frases de esta novela, comprende que el último cuento se ha tragado a todos los anteriores y, al hacerlo, el trabajo de Bolaño adquiere las dimensiones y la complejidad de una novela:

El resultado final recuerda a los esfuerzos de Bradbury, si bien no hay una serie de textos intercalados entre los cuentos, sino un solo relato final que envuelve a los cuentos previos. Larga vida a la invención de Bolaño.

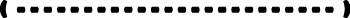

Pero existe otra vía, aún más exigente y orgánica, que nos permite convertir un libro de cuentos en una novela y es la vía de Malcolm Lowry.

2

Mientras viajaba de Cuernavaca a la Ciudad de México, el narrador inglés advirtió que el autobús en que viajaba se detuvo a la orilla del camino porque había ocurrido una desgracia. Pronto todos los pasajeros descendieron para ver a un indio, malherido, que algún canalla había atacado y arrojado. Luego de mucho discutir, los viajeros acordaron proseguir y abandonar a la víctima a su suerte, temerosos de provocarle la muerte en el desplazamiento, por no decir que quienes lo tocaran corrían el riesgo de ser acusados del asesinato y encarcelados o extorsionados por las corruptas autoridades mexicanas, siempre deseosas de sacar provecho de las circunstancias. Ante el pasmado narrador inglés, todos los pasajeros regresaron sin remordimientos al autobús. Uno incluso robó el dinero del moribundo y se jactó de ello. Conmocionado, Lowry escribió un cuento breve, al que tituló “Bajo el volcán”. A algunos escritores les bastaría publicar ese relato y se olvidarían del tema. Pero Lowry no: el cuento pronto le pareció insuficiente para expresar todo lo que ansiaba decir sobre la realidad mexicana. Puso el cuento en una especie de altar interior de su atribulada alma, y durante los diez años siguientes escribió incansablemente una novela enorme en la que ese cuento ocuparía un lugar central, cerca del momento climático de la historia. Pero el estilo de Lowry, como su vida, se enriqueció y volvió más complejo durante la escritura: adquirió una conciencia más amplia de las formas que adopta la tragedia a la mexicana, se obsesionó con retratar en un relato de grandes dimensiones las puertas que el alcohol abre a la percepción de aquellos que lo consumen sin descanso; profundizó en su amor por la poesía, aumentó su habilidad para contar la realidad con altos recursos literarios, su idea sobre los alcances de la novela desbordó todas las convenciones, y cuando por fin llegó el momento en que el relato en proceso debía toparse con el cuento original y colocarlo con un movimiento de respeto en un sitio privilegiado de la narración, como quien coloca una joya en un altar, el narrador inglés comprendió que esto era imposible.

Su novela no podía simplemente tragarse el relato y saltar al capítulo posterior: aunque el escritor consiguiera adaptar los rasgos de los protagonistas del viejo cuento de modo que correspondieran a las personalidades de los héroes de la nueva novela, las prosas de ambos trabajos eran inconciliables. En el cuento predominaba la voz de un narrador principal, que contaba los hechos con un mismo tono, hecho de desconcierto e indiferencia ante el horror, como quien prepara un informe breve sobre lo sucedido, contado de forma lineal y desde una sola conciencia; mientras que en la novela había tres puntos de vista, los de Geoffrey, Yvonne y Hugh, que se cedían la presencia en los distintos capítulos de la trama, y cuando tocaba el turno a Geoffrey, el narrador no contaba tan solo la cadena de hechos que condujeron a un desenlace trágico, sino también los distintos planos de la realidad que ese personaje era capaz de captar, influido por los estragos que el alcohol había causado en su mente. De un párrafo a otro el narrador saltaba del presente al pasado, de la relación de los hechos a la confesión del deseo, de los remordimientos a las bajas pasiones, de la felicidad de reencontrarse con Yvonne a la decisión de caer al abismo existencial. La descripción de la realidad de las calles de Cuernavaca se volvía tan tortuosa como la conciencia del héroe, nublada por el mezcal. En un párrafo examinaba anécdotas decisivas de su vida, como lo fue su cuestionable actitud durante la Segunda Guerra Mundial ante los prisioneros alemanes o el recuerdo de las infidelidades de Yvonne, y en el siguiente creía percibir un fantasma en los rincones de las cantinas que frecuentaba. Lo mismo se extasiaba ante la belleza del paisaje y la vegetación de Morelos que perdía la capacidad de guardar la compostura y cometía, uno tras otro, diversos errores que resultarían fatales.

¿Qué fue lo que hizo Lowry? Aunque el cuento tenía su carga de perfección y de pasmo, optó por la más ambiciosa de las soluciones posibles, como corresponde a un auténtico artista: disolvió la anécdota original dentro de la prosa de su novela en proceso y la contó por segunda vez, usando ahora todos los recursos adquiridos. El relato que había dirigido sus pasos como escritor hasta ese momento, y que parecía tan sólido como una pirámide prehispánica, se disolvió como una pastilla efervescente dentro de la novela que habría de darle reconocimiento mundial.

Un principiante cree que para escribir una novela basta con sacar del clóset las joyas o los esqueletos de la familia y arrojarlos en un mismo espacio sin realizar en ellos un solo ajuste. Pero la prosa de ficción es mucho más compleja y rica que un baúl, y nos obliga a apropiarnos de lo mejor de cada joya inicial, a reordenarlo, dividirlo, disolverlo y reescribirlo en el mejor tono y con la más alta de las exigencias artísticas, según las reglas de la novela que deseamos escribir.

3

Crear una estructura que provoque la sensación de que cada cuento es un capítulo dentro de una novela, o disolver un cuento en el interior de un gran relato y usar sus detalles para nutrir la trama general son algunas de las respuestas que muchos grandes creadores han ofrecido a las demandas de editores obtusos o esclavizados por las exigencias del mercado. Pero si falla todo lo anterior aún existe una cuarta vía: la de Jorge Luis Borges, que consiste en negarse a trabajar el material escrito y en lugar de ello buscar a otro editor: uno que ame los libros de cuentos, mientras el autor, lejos de detenerse a reescribir como novela lo que se concibió como cuento, deja de preocuparse por la publicación de su material y escribe con determinación sus siguientes libros decisivos.

Esta es la estructura secreta de Ficciones: la primera mitad corresponde a “El jardín de senderos que se bifurcan” y sus siete cuentos, la segunda a los nueve relatos que componen “Artificios”, ambas precedidas por su respectivo prólogo. ~