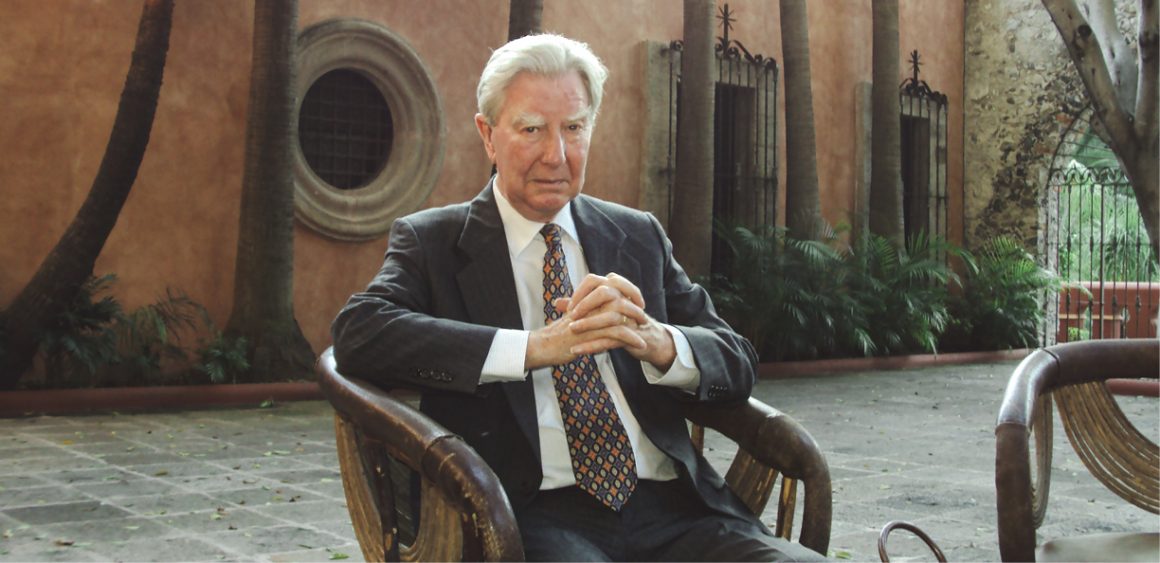

Ha muerto el historiador David A. Brading (1936-2024). El gremio pierde una gran imaginación histórica que, en las últimas décadas, había marcado el paso de la historiografía de México o del Perú, de la historia intelectual del republicanismo, los nacionalismos y el catolicismo entre Europa y América. Y es que Professor Brading –de nada sirvió su insistencia, nunca pude llamarlo “David”– dialogaba con el continuum de la Historia con mayúscula: Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Francisco Javier Clavijero, Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán, Edmundo O’Gorman, John Leddy Phelan, Luis Villoro o Jaime Cuadriello, pero también Montesquieu, el Abbé Raynal, William Prescott, J. G. A. Pocock o R. J. W. Evans. Se nos fue, pues, uno más de esos que dotaban a nuestro oficio de un sentido más que académico.

Se doctoró en el University College de Londres, bajo la dirección de John Lynch, pionero del estudio histórico de Hispanoamérica en el Reino Unido. Uno de sus mentores fue sir Charles Boxer, el gran historiador del imperio portugués en Asia y América, y una suerte de Lawrence de Arabia de la academia inglesa. A raíz de unos de esos desasosiegos que da la academia, Professor Brading pasó de Berkeley a Yale y, finalmente, a la Universidad de Cambridge, donde, con su esposa, la distinguida historiadora peruana Celia Wu, formaron una comunidad intelectual admirable, la cual incluyó, por ratos, gracias a la Cátedra Simón Bolívar –que ocupó Octavio Paz a principios de la década de 1970–, a Carlos Fuentes o a Beatriz Sarlo, a Enrique Florescano o a Mario Vargas Llosa. Y en México, Professor Brading fue siempre un generoso caballero, siempre respetado, querido y temido –parco en el elogio, Professor Bradingsolía decir, sin adornos, lo que pensaba.

Sus primeros trabajos inauguraron la historia densamente documentada de la economía y la sociedad alrededor de la producción de la plata en el Bajío mexicano del siglo XVIII (Miners and merchants in bourbon Mexico, 1763-1810, 1971). Aquello era y es historia social y económica indispensable para entender el espacio mestizo creado por la bisagra agricultura-minería entre Guanajuato y Michoacán. Sin embargo, a mí siempre me ha parecido que esa historia fue la “dote” escolástica que Professor Brading pagó para poder dedicarse a su íntimo proyecto intelectual y de vida: la existencia católica vista a través de la historia intelectual, cultural y política del pensamiento y las instituciones católicas en América, entre el siglo XV y el XX.

Que exalumnos y exalumnas hablen de esa gran era Brading en Cambridge. Yo fui su eterno aprendiz, pero nunca su alumno formal. Mi primer encuentro lo debo a su generosidad: yo, un simple estudiante, tenía que hacer investigaciones en la British Library y Professor Brading aceptó patrocinar mi estancia. Así lo conocí en Cambridge a principios de la década de 1990. Hoy que evoco esa estancia me vienen a la mente los acalorados seminarios seguidos de conversas en un pub, y ahí Professor Brading a sus anchas: ideas y pistas a borbotones, el allegro en el tempo de su voz, apuntado por el movimiento de sus expresivas y tupidas cejas, y de súbito la carcajada abierta entre una interpretación inusitada de fray Servando Teresa de Mier o de Andrés Molina Enríquez. Atesoro esos recuerdos, entre ellos una caminata juntos por Cambridge. Él urdió la destinación, una iglesia, y luego la maniobra: juntos encendimos velas en un altar. Hace un tiempo, cuando ese otro gran descifrador de la espiritualidad católica, Jaime Cuadriello, me contó que mi Professor Brading estaba mal, recordé la caminata, las velas, el altar. Y caí en la cuenta: todo, las lecturas, los libros, la historia, la caminata, la iglesia, las velas, el altar, todo era parte de un mismo impulso vital. Es decir, lo de Professor Brading no era un “field of study”, una “chamba” académica, sino algo mucho más existencial. Su obra fue el resultado de un proyecto intelectual de vida: lo profundo –social, político e intelectual– de la existencia católica entre Europa y América. Llamarlo “historiador católico” sería nombrar poco; mejor es decir que su oficio y su pasión fue enfrentar la complejidad –dulce y amarga– del pasado y presente de la existencia, y del pensamiento, sociológica y culturalmente católicos.

Para mediados de la década de 1980, Professor Brading había publicado dos pequeños libros –cada uno no pasaba de 120 páginas– cuya trascendencia intelectual e historiografía por página (IpP) supera por mucho la IpP de los mejores libros de historia. Me refiero a Los orígenes del nacionalismo mexicano (publicado primero en español en1973 y luego en inglés en 1985) y Prophecy and myth in Mexican History (1984). Para mí, estos dos libros, junto con La jaula de la melancolía (1987) de Roger Bartra, inauguraron una nueva historia intelectual de los mitos fundadores de México, más allá del socavón en que nos habían metido los estudios de “lo mexicano” y la historiografía del nacionalismo revolucionario. Con esos libros Professor Brading comenzó a trabajar su idea del patriotismo criollo –neo-aztequista, guadalupano y anti-conquistadores– y del nacionalismo liberal como una reformulación anticlerical de ese patriotismo. Unos años después publicó The first America (1991): la culminación magistral de su gran proyecto intelectual, nada menos que la más completa “biografía” intelectual y política del pensamiento criollo en Perú y México, incluyendo sus efectos en el republicanismo del siglo XIX. Todos hemos sido deudores de The first America, de esa pasión por entender en su denso jugo, un trasunto, la aventura de Colón:

Poco había que fuese excepcional o personal en estas cósmicas esperanzas de Colón. Desde el siglo xii, la cristiandad había tenido oleadas de expectativas milenarias: los hechos pasajeros de la historia política a veces parecían investidos de una significación profética. La reconquista de Jerusalén fue asociada al inminente ascenso al poder de un emperador universal, un nuevo Carlomagno, elegido para unir Europa y derrocar el islam. En España, la emoción generada por la final reconquista de Granada en 1492, seguida por la expulsión de los moros y los judíos, encontró expresión en el elogio patriótico y religioso de los Reyes Católicos como instrumentos preferidos por la Providencia, sentimientos expresados tanto en la Corte como en los círculos eclesiásticos. ¿Resulta excesivo sugerir que si los monarcas españoles decidieron pasar por alto la opinión de los expertos y dar ayuda financiera a Colón en su primer viaje, fue, en gran medida, porque compartían la euforia religiosa ocasionada por sus victorias sobre los moros? (Orbe indiano, 1991; traducción de The first America).

The first America mostraba la modernidad indigenista de Sigüenza y Góngora o, también, los desafíos de la tradición en el liberalismo del escritor nahuahablante Ignacio Manuel Altamirano:

En estas sorprendentes afirmaciones, Altamirano señaló el abismo que separaba al catolicismo popular de los insurgentes del enconado anticlericalismo de los radicales. Pero también reconoció, implícitamente, que los ideales de la república liberal eran ajenos a la mayoría del pueblo mexicano. Los radicales habían creado un Estado: aún les faltaba formar una nación. En realidad, al excluir de la vida pública a los católicos practicantes y al invadir las tierras comunales de los pueblos indios, se habían quedado con solo una mínima base de apoyo político (Orbe indiano, 1991).

Professor Brading escarbó en archivos y viejos libros para explicar, por ejemplo, la política detrás de la aparición de la Virgen María en el Tepeyac, tan pronto como en 1531. Mostró que si la Virgen se apareció en México fue porque en realidad reencarnaba un culto, una teología y una política, unos usos y unos abusos, que se remontaban a san Pablo, san Basilio, san Atanasio, Clemente de Alejandría, san Agustín, Ignacio de Loyola o a la idea del buen gobierno, la maquinaria de la monarquía católica universal, al cielo, al infierno y al purgatorio como existencias políticas diarias. Y de ahí a la importancia de todo eso, vía la Virgen, en la conversión masiva de indígenas, lo cual hacía de la aparición algo más real que la posible prueba empírica del milagro (Mexican phoenix. Our lady of Guadalupe, 2001). Y es que Professor Brading dialogaba con Joaquín García Icazbalceta, pero también con san Agustín, Aristóteles, Erasmo o santo Tomás, o con el populismo ruso: Aleksandr Herzen a la luz de un posible nacional-populismo mexicano. El escritor católico, decía Gabriel Zaid, “tiene que dominar el discurso moderno, sin dejar de ser católico; ser bilingüe, bicultural, casi un antropólogo, capaz de situarse en ambos discursos, desde adentro y desde fuera” (Tres poetas católicos, 1997). Professor Brading fue, para mí, ese “desde adentro y desde fuera”. La filosofía católica, escribió Alasdair MacIntyre, “es mejor entendida históricamente como una conversación continua a través de los siglos, a la cual tornamos y retornamos para dialogar con las voces más importantes de nuestro pasado, con el objetivo de mantener esa conversación en nuestro propio tiempo” (God, philosophy, universities, 2009). Sin David Brading, nos costará retomar estos diálogos históricos profundos.

Professor Brading entendía como pocos las consecuencias políticas y sociales de la existencia católica, pero a ratos se dejaba ir contra el liberalismo, mexicano o francés. Otro gran mentor de mi generación, Charles A. Hale (1930-2008), había mostrado la sutil creación de una tradición liberal mexicana, anti-clerical, claro, pero no anti-católica. Professor Brading, en cambio, siempre resaltó la incomprensión de la religiosidad popular, ya fuera en los liberales del siglo XIX o en Octavio Paz y su desencanto liberal:

Antes, sin embargo, de sus bodas con el romanticismo alemán, Paz nació y creció en el seno de la “familia” liberal que había gobernado a México desde mediados del siglo XIX. En el fondo de su relación del surgimiento de la nación mexicana se alcanza a distinguir el relato tradicional del triunfo de los liberales sobre la Iglesia católica y la fundación de una república y una cultura seculares. Fue la incapacidad del liberalismo clásico para incorporar a las masas a las filas de la nación lo que causó la Revolución de 1910 y lo que inspiró el brote de la ideología nacionalista. Al asumir su manto profético, Paz escribió entonces como un liberal desencantado que volvía al primer romanticismo para articular una visión de México, de su gente y de su historia, tan solo para negarse a ofrecerles a sus compatriotas un momento ideal en el pasado, toda vez que su propósito era invitarlos a confrontar y a adueñarse de una modernidad que les permitiera convertirse en contemporáneos de todos los hombres, sin importar las limitaciones del pasado (Octavio Paz y la poética de la historia mexicana, 2002).

En fin, se ha ido David Brading y sigue desgranándose la mazorca de la gran historiografía del siglo XX. Normal, es lo que toca en eso que don Luis González y González llamó “la ronda de las generaciones”. Espanta, sí, la carga que nos va dejando la desaparición de esa gran generación de historiadores. Me es inevitable sentirlo: nos pusieron la vara muy alta y, conforme van faltando, siento que los que vamos quedando no damos la talla. Pero es solo mi impresión, las nuevas generaciones irán diciendo qué tan cierto es este sentimiento de orfandad e insuficiencia. Eso sí, David Brading nos deja la obra erudita, apasionada y controvertida de alguien que no distinguió entre oficio y existencia; por eso su voz, como en el Salmo, “hace del viento su mensajero”. Farewell, my dear, irreplaceable, Professor Brading. ~