a Gonzalo Azócar

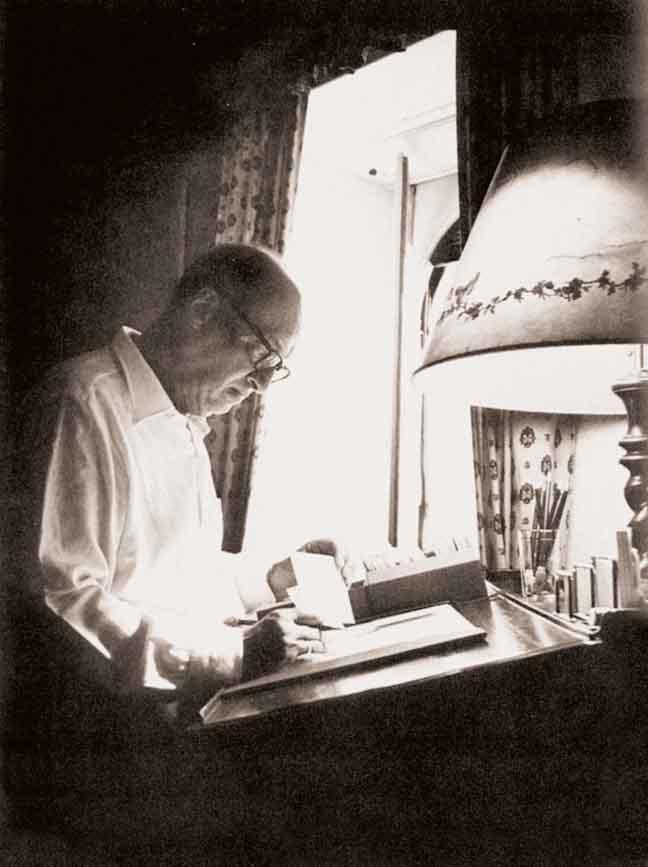

Quizá habría que proceder como el propio Jerome David Salinger (1919-2010), quien nació un primero de enero hace un siglo, cuando ordenó que las cuartas de forros de sus libros careciesen de información alguna proporcionada por el editor y callar para leerlo o releerlo, porque El guardián en el centeno (1951) es una de las novelas más hermosas entre las escritas en el siglo pasado y, al significarlo casi todo, permite prescindir de todo comentario.

Durante años me interesó más la leyenda de Salinger que sus libros, pues el llamado –por Étiemble o por Gracq– “escándalo Rimbaud” es un buen tema. ¿Por qué la modernidad y sus postergaciones se asombran ante el silencio súbito o soterrado de autores como el propio Rimbaud o Rulfo cuando antes del romanticismo simplemente se abandonaban los oficios artísticos por razones venales? No habiendo ocurrido la muerte retórica del autor con la cual jugueteó Barthes, la desaparición del artista de la escena en una época hipermediática nos sigue pareciendo una envidiable provocación. No soportamos que el Genio nos dé la espalda.

En el retiro, la no exposición al público, de Salinger –como en el caso de Blanchot, agrego por manía bibliográfica– puede verse el telón de fondo de la Segunda Guerra, sus antecedentes y secuelas. ¿El francés se avergonzaba de haber sido un publicista del fascismo en su juventud? ¿El neoyorquino nunca superó sus doscientos días en el frente occidental, la inspección de los campos de concentración como oficial de inteligencia, de origen judío e irlandés, al servicio de los Estados Unidos o su posterior empleo en la desnazificación? ¿Su breve matrimonio con la alemana Sylvia Welter, tenida por agente de la Gestapo, fue una expiación? Todo ello es materia de biografía pero sigue siendo enorme la tentación de no decir nada sobre Salinger ni sobre su breve obra, una novela sublime y un puñado de cuentos memorables, sino leerlo.

((David Shields y Shane Salerno, Salinger, Nueva York, Simon & Schuster, 2013, pp. 173-177.

))

El guardián en el centeno es la novela sobre la adolescencia que nos legó la centuria pasada y es aquella en la que pueden mirarse, sin mayor problema, los adolescentes del siglo XXI, como lo sabemos quienes hemos tratado con ellos. El tierno, el misericordioso Salinger, fue un liberador, gracias a la franqueza de un lenguaje que es el del adolescente hablando consigo mismo. Aunque ajena a lo procaz, ello no impidió que, junto a los miles y miles de ejemplares vendidos, se agregase la cantidad de institutos y bibliotecas que prohibieron la saga de Holden Caulfield, pues asustaba a la nación del general Eisenhower.

Sin esas libertades –la crítica liberal acabará por coincidir– no se explican cabalmente James Dean, Elvis Presley y los Beatles, pero tampoco Jack Kerouac y Allen Ginsberg, nuestro José Agustín, lo mismo el 68, al menos en Berkeley, que el itinerario de homicidas fracasados o exitosos identificados con el héroe salingeriano. La grandeza y la miseria del juvenilismo de los años sesenta –su arrogancia y su inocencia– caben enteras en la novela de Salinger.

En su repudio de lo estadounidense y de su mercado espiritual, Salinger es muy idiosincrático. Solo en Estados Unidos una novela como El guardián en el centeno puede estar, al mismo tiempo, en la mesa de noche de jfk y en la del asesino de John Lennon. El horror por Hollywood de Salinger es hollywoodense; su figura, la del héroe embellecido que después de hacerle justicia a un desvalido se pierde en el horizonte, protagoniza la más estadounidense de las aventuras.

A Beckett le pareció adorable El guardián en el centeno y no hay escritor estadounidense –de William Faulkner a Gore Vidal– que no haya llevado en el bolsillo el libro portátil por definición que escribió Salinger, “el bien amado”, como lo bautizó Alfred Kazin.

((Alfred Kazin, “J. D. Salinger: ‘Everybody’s favorite’” en Contemporaries, Boston, Little, Brown & Company, 1962, pp. 230-240.

))

¿No es El lamento de Portnoy, de Philip Roth, una variación de Salinger?

El guardián en el centeno ha sido escudriñado como una metáfora de la guerra y Holden Caulfield como un doble del soldado Salinger, hijo del siglo, quien desembarcó aterrado el Día D y llegó hasta Núremberg, donde fue internado, una vez que inspeccionó Dachau, en un hospital por estrés postraumático. La parálisis de Holden Caulfield entre el alcohol, la esperanza de la iniciación erótica, el duelo por el hermano muerto, los cigarrillos, la taimada presencia del abuso sexual, el regreso furtivo a la casa familiar en busca de su niñez a través –en su ternura– de su hermana Phoebe, las primeras borracheras y el soñar con los ojos abiertos en la Quinta Avenida como síntoma de falsa locura, el frío y la mala alimentación como autoflagelaciones, su puritana ansiedad de reparación, sus deseos innobles de revancha que no pasan de la hostilidad manifiesta, el hurto padecido en un hotel de paso, la urbe inhóspita como la palma de una mano ajena… Sí, que se me excuse la enumeración caótica, todo ello, sin duda, puede ser interpretado como un capítulo de cualquier guerra mundial.

Prefiero, empero, escribir sobre El guardián en el centeno como la conclusión de un estudio sobre la adolescencia en la literatura hecho hace años, cuando, increíblemente, no había leído a Salinger. En Hermann Hesse, quien le debe el modelo a Goethe, el adolescente es un prisionero de la belleza, ha sido encerrado en una cárcel de cristal para ser amado y admirado por su creador. No debe crecer, como queda claro en Bajo las ruedas (1906) cuando Hesse lo condena a morir ahogado. El agua como la tumba perfecta donde yace, contenido e imperdible, el cadáver del eterno adolescente embellecido por el fracaso, víctima de los otros. Ese pietismo un tanto enfermizo no es, desde luego, el de Salinger ni el de Dostoyevski, autor de El adolescente (1875), la menos conocida y la menos lograda de sus novelas, en la que el adolescente es un granuja, un retrato invertido de Jesucristo. Tan es así que la novela concluye con un epílogo donde se nos advierte que la adolescencia terminará, con su ordalía de dudas y sufrimientos, gracias a la llegada del tercer reino, con el Resucitado alabado entre sus muertos.

((Christopher Domínguez Michael, “Hesse o la desaparición de los oráculos” en La sabiduría sin promesa. Vida y letras del siglo XX, Ciudad de México, Lumen, 2009, pp. 101-113.

))

El de Salinger, perdido en Nueva York, es un adolescente baudelairiano, ya se ha dicho. Perdido en la muchedumbre, ha de distinguirse de ella, pero no a cualquier precio. Tiene demasiados problemas que resolver como para convertirse en un rebelde, esa caricatura del adolescente que Gombrowicz vio en el Joven. Holden Caulfield, verdadero adolescente, no puede con el mundo, es demasiado su sufrimiento, escasas sus alternativas mientras lo sea y fatalmente dejará de serlo. Ninguna de las especulaciones biográficas sobre el silencio de Salinger, desde el horror de la guerra hasta el budismo zen, pasando por todas las locuras del recluido en sí mismo, otro único y su propiedad, me convencen.

Prefiero la perogrullada. Sabedor de que la adolescencia de Holden Caulfield terminaría, como la de todos, Salinger decidió callar. Imaginarlo, finalmente derrotado o victorioso, qué más da, hecho un adulto, era inconcebible para él, quien lo deja hablando ante ese sustituto del pietismo alemán (Hesse) o la ortodoxia rusa (Dostoyevski) que es la cura psicoanalítica. Ante la vida consumada, el desarrollo, ese sí, monstruoso, de la crisálida, realizado al fin el adulto en el mundo y para el mundo, detenido el vértigo del crecimiento en el orden moral, J. D. Salinger, como otros pocos escritores de su estirpe, dijo No, negándose a sacrificar a su adolescente para que todos nos convirtiéramos en adultos. ~