A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo xix no era inusual que los historiadores naturales europeos discutieran acerca de esos extraños seres de fábula oriundos de África y América. Cualquiera que conozca la historia de Sara Baartman, la famosa Venus Hottentot, recordará cómo para la intelectualidad europea de aquellos tiempos los hombres y mujeres de América y África eran algo sobre lo que se discutía. A tal grado que el cadáver de la propia Baartman fue vaciado en yeso por el biólogo francés Georges Cuvier para seguirla estudiando incluso después de muerta. En esa época los seres humanos de América y África eran objetos de estudio y no sujetos capaces de interpelar a ese naciente humanismo europeo.

Por esos mismos años, pensadores como Immanuel Kant impulsaban un proyecto ilustrado del cual somos a una misma vez herederos y fuertes críticos. Para Kant era fundamental construir un espacio público de máxima libertad intelectual, un espacio deliberativo sin restricción alguna donde las ideas –y no las personas– se confrontaran unas con otras. Lo que de este espacio emanara tendría que volverse la ley que inexorablemente comandaría obediencia en el espacio privado. Su aspiración era dar lugar a una sociedad gobernada por la razón; por la dictadura de la razón, podríamos decir en estos tiempos.

Para que esta utopía fuese viable era necesario contar con seres humanos autónomos e íntegros. Personas que no estuvieran gobernadas por el capricho, por la emoción o por el contexto, cuyas acciones atendieran únicamente a su voluntad y esta fuera solamente una. Si esta autonomía se veía puesta en jaque, ya fuera por el miedo, la coerción, la avaricia o la violencia, estaríamos ante personas gobernadas por la circunstancia, y la promesa de ese espacio de deliberación pura fracasaría.

Y de hecho así pasó. El siglo XVIII no logró estar a la altura de su propio sueño. La aspiración kantiana no podía realizarse en el mundo de Sara Baartman, no mientras hombres como Cuvier reconocieran su inteligencia y sagacidad pero siguieran tratándola como a un mero objeto de conocimiento. El colonialismo y el racismo hacían imposible que personas como Baartman pudieran ejercer su autonomía y fueran reconocidas como seres humanos plenos. La colonialidad del saber –como se le llama hoy– implicaba y sigue implicando la inviabilidad del ideal kantiano. Alcanzar dicho ideal, algo que aún no hemos logrado, requiere cambiar las prácticas epistémicas de hombres como Georges Cuvier, de científicos e intelectuales que objetivan a otras personas, que hablan sobre otras personas pero no con esas personas. Exige, como dice Peter Sloterdijk, reconocer que el destinatario del humanismo no está cerrado. Ese espacio de máxima libertad intelectual no solo les habla a los varones aristócratas y burgueses de la vieja Europa. Nos habla a todos y, por paradójica que suene su promesa de emancipación por medio de la razón, requiere el cese de ciertas formas de diálogo que hablan de alguien, que versan sobre alguien, pero que jamás atienden a la voz de ese alguien. Ignorar el carácter abierto de dicho destinatario implica que toda exigencia por erradicar el discurso objetivante, para así ampliar la comunidad de quienes dialogan, será tomada como una afrenta al humanismo y no como su condición de posibilidad.

Por algo decía Foucault que estas dos caras del siglo XVIII no solo no se contraponían sino que se complementaban ya que fue la razón la que en muchas ocasiones legitimó la violencia sobre otros pueblos. Realizar la promesa del humanismo y de esa máxima libertad intelectual que nos legó el siglo XVIII implica el cese de aquello que Miranda Fricker ha denominado “injusticias epistémicas”, esas prácticas de silenciamiento y falta de escucha en las cuales el otro se encuentra reducido a una cosa.

Menciono todo esto porque aspiro a comenzar un diálogo con el profesor Pablo de Lora, académico de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de un breve ensayo que se publicó en la versión digital de Letras Libres.

((“Libertad académica: mi experiencia (trans)formativa”: bit.ly/2Hai0E5.

))

Ese texto expresa la preocupación del profesor De Lora ante lo que considera una amenaza que atenta contra el pensamiento libre. Esta amenaza, dice él, es la cada vez más extendida práctica de censurar la serena reflexión filosófica acerca de temas que nos resultan espinosos y quizás incluso incómodos. El profesor De Lora alude aquí a su propia experiencia en la Universidad Pompeu Fabra cuando un colectivo de activistas le impidió dictar una conferencia en torno a la transexualidad y la identidad de género.

Leí el texto que escribió De Lora acerca de este episodio y lo que allí (no) se dijo. Escribo este texto no con el afán de refutarlo ni para continuar con el descrédito o la denuncia. Lo que busco en cualquier caso es un meta-diálogo, un diálogo acerca de las condiciones mismas del diálogo en una época como la nuestra. Me interesa, igual que a él, la preservación de la filosofía como un ejercicio libre y al mismo tiempo responsable. También me interesa sugerir que calificar como mero chantaje emocional lo que le ocurrió al profesor De Lora en Barcelona es desaprovechar una oportunidad para extender los márgenes de la filosofía. Adelanto que no ofrezco una respuesta sino acaso un planteamiento que aspira a ser fecundo. Quiero en cualquier caso abonar a una reflexión en torno a la ética del diálogo para, posteriormente, enfatizar la importancia que hoy tiene escuchar la voz de las personas trans cuando se busca precisamente hablar sobre ellas.

La ética del diálogo

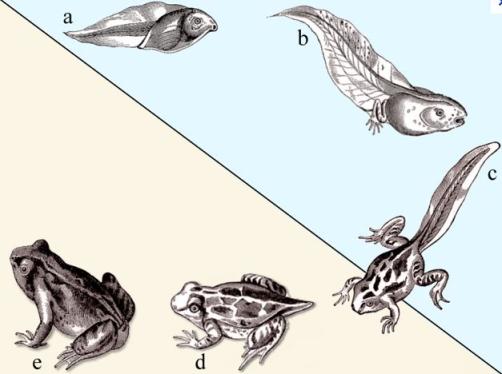

Gracias al filósofo Willard V. O. Quine, la filosofía sufrió en el siglo XX una de sus más grandes transformaciones. El giro naturalista les hizo ver a los filósofos que no podían seguir ignorando a las ciencias. Esto transformó profundamente las formas de hacer filosofía y dio lugar a aproximaciones que se toman muy en serio lo que la biología, la psicología o la sociología dicen sobre lo humano. Aprendimos, por ejemplo, que no somos los razonadores que creíamos ser y que el pensamiento no ocurre como alguna vez creímos.

A causa de ello los dogmas de ciertas formas de hacer filosofía se han puesto en jaque. Y, sin embargo, pareciera que ese ideal dieciochesco de cómo dialogar permanece intacto. Seguimos aspirando a un espacio deliberativo de máxima libertad intelectual. Pero quizás ha llegado la hora de tomarnos en serio esa vena naturalista y dejar de pensar el diálogo como si este ocurriese entre agentes sin cuerpo, sin biografía, sin carne y en un mundo de ideas sin política o conflicto. Es tiempo de dejar de pensar en un espacio deliberativo que esconde la dimensión combativa y conflictiva de lo político y lo social. Es momento de reconocer esos otros legados del siglo XX. Por ejemplo, que las palabras hacen cosas y que incluso generan entidades sociales –las normas y los matrimonios son los ejemplos por antonomasia de esto–, y que un discurso excede el ámbito argumentativo, pues tiene dimensiones retóricas, afectivas y efectivas. Debemos tener en claro que los discursos exhiben una funcionalidad que va más allá de lo que transmiten o de las intenciones de sus autores.

Si atendemos a esto, a la compleja realidad de los discursos dentro de un espacio que es a la vez argumentativo y de conflicto, deliberativo y político, entonces quizá podamos reactualizar la promesa del humanismo pero no así su ceguera ante la colonialidad, el racismo, la violencia, el sexismo, la homofobia, la transfobia, etc. Ignorar esas dinámicas es ignorar las injusticias epistémicas y las prácticas de silenciamiento que históricamente han sometido a unos y han concedido la palabra a otros.

Y aquí no abogo por una suerte de absurda inversión de quién sí puede hablar y quién no. Abogo en cualquier caso por reconocer que hablar es un acto político. Sería así fundamental aprender a hablar con los otros y no sobre los otros. Esto no implica la aniquilación de los saberes expertos sino el reconocimiento de que el otro seguramente ha pensado acerca de sí mismo y tendrá algo que decirnos si lo que estamos discutiendo es la coherencia misma de cómo se comprende y se vive en el mundo. Cuvier no logró dar este paso y no me queda claro que hoy en día estemos mucho mejor en lo que a este punto respecta.

La ética del diálogo requiere reinventar cómo dialogamos, reconociendo que hay voces relevantes que no han sido escuchadas, para así dialogar con ellas y no únicamente hablar sobre ellas. Esto implica des-objetivar a estos seres humanos. Pero la ética del diálogo también demanda reconocer las dimensiones no argumentativas de un discurso y aceptar que en ocasiones no se busca defender una idea sino fomentar un estereotipo. No acuso desde luego al profesor De Lora de esto pero sí creo que reinventar las condiciones del diálogo implica reconocer cuándo tenemos que contra-argumentar y cuándo tenemos que revelar y denunciar los efectos perniciosos de un discurso porque tristemente no todos nuestros interlocutores serán orgullosos herederos del humanismo. Habrá quienes estarán dispuestos a decir cualquier cosa para deslegitimar a otros y aquí será menester mostrar que estos interlocutores no están jugando limpio.

Los pánicos morales son una muestra de esto. Discursos que propagan miedo, asco u odio y que exhiben las dimensiones políticas de los afectos al construir mitos en torno a ciertos sectores de la sociedad. La idea del homosexual abusador de niños, actualizada ahora en la mujer trans abusadora de niñas, por mencionar un caso. Otro claro ejemplo lo constituye la fantasía –y aquí cabría preguntarse de quién es esta fantasía– de que las mujeres trans son en realidad pornógrafos que desean encarnar la posición de las mujeres que se aprecia en la pornografía más misógina. ¿Hay que contra-argumentar esto? Sin duda. Pero también hay que señalar este discurso y a quienes lo emplean incluso a sabiendas de su falsedad como transfóbicos.

El pensamiento trans

He de confesar que disfruté la lectura del texto del profesor De Lora aunque al final me ha dejado un tanto decepcionada. Me entristece en especial que a pesar de su interés en la filosofía no haga mención de ningún filósofo o teórico trans y que prefiera concentrarse en Thomas Nagel y la experiencia de ser murciélago. No sé si lo conoce pero creo que debería leer el trabajo de Talia Bettcher. Esta filósofa trans cuenta con una trayectoria de más de quince años en los cuales no ha dejado de teorizar acerca del sujeto trans, la justicia, el testimonio, la identidad de género, etc. Creo yo que no solo el profesor De Lora sino cualquier otra persona cisgénero

((Se les llama cisgénero a las personas cuya identidad de género coincide con su sexo anatómico. Este término se utiliza para referirse a quienes no son trans. Los prefijos cis- y trans- suelen usarse en química, biología o geografía para aludir a la concordancia o discordancia de posiciones.

))

que quiera hablar sobre lo trans debería leer a Bettcher o a las ya no tan infrecuentes voces trans que hablan de su experiencia y que lo hacen con muy ricos y diversos recursos teóricos. Puedo incluso aseverar que muchas de sus dudas acerca de lo trans han sido ya discutidas desde la propia experiencia trans y esto no lo digo para caer en un chovinismo epistémico que presuma que tenemos todas las respuestas sino para recordar que finalmente tenemos mucho para contribuir al diálogo, pero no en calidad de objetos. Después de todo nosotros no somos murciélagos y nuestras experiencias no tendrían por qué resultarles inaccesibles o incomprensibles a los demás.

De cualquier manera, este paso me parece indispensable para aprender a plantear un diálogo ético que sea mucho más sofisticado y que no caiga en la ingenua veneración de un ideal del siglo XVIII. Asimismo, quisiera sugerir que en esta controversia en torno a lo trans, el género y la identidad deberíamos atender a tres máximas que podrían ayudarnos a encauzar el debate de una forma mucho más fecunda y menos áspera.

Primero, pareciera que hemos olvidado que una buena teoría de género debe ser explicativamente fecunda y no solo normativamente eficaz. Con esto me refiero a que hoy en día pareciéramos encontrarnos en un duelo entre diversas concepciones políticas que dictan senderos distintos hacia los que deberíamos aspirar como sociedad. Sin embargo, hemos descuidado los elementos explicativos y con ello hemos menospreciado la importancia de entender las diversas experiencias del género tanto del presente como del pasado y tanto de nuestra cultura como de otras; esto es, debemos ser capaces de comprender por qué la gente elige vivirse de cierta manera y en esa búsqueda de comprensión debemos ser sensibles a lo que las personas dicen de sí mismas sin reducir sus experiencias a meras fantasías ideológicas que terminen por confirmar nuestras propias preconcepciones. Erigir una normatividad insensible a la variación histórica y cultural es una mala idea y muy probablemente termine siendo un motor de injusticias. Por ende tenemos que reconocer y comprender la diversidad cultural en torno al género y no únicamente juzgarla como opresiva y nociva aspirando a una suerte de “libertad” donde solo un tipo de hombre y un tipo de mujer tendrán cabida.

Segundo, debemos procurar el bienestar de los diversos sectores que están involucrados y resistir las narrativas que sostienen un conflicto ineludible que solo puede resolverse al acotar los derechos de un sector creando así ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sostengo esto porque hoy en día pareciera, si uno lee las posiciones más radicales de ciertos feminismos en países como España o Reino Unido, que los intereses de las mujeres asignadas como tales al nacer están estructuralmente contrapuestos con los derechos de las mujeres trans. Lo mismo ocurre cuando leemos las posturas de ciertos sectores religiosos de Estados Unidos que describen el avance de los derechos de las minorías sexuales como si estos fuesen una suerte de cruzada antirreligiosa. Tanto en uno como en otro caso debemos resistir a los análisis que asumen que estos conflictos no se pueden evitar y que su única solución es relegar a una posición subordinada a cierto sector. Muy probablemente sea posible desmontar muchos de estos relatos al mostrar que resultan de pánicos morales infundados o de una visión caricaturizada de cierto colectivo. En otros casos quizá lo que observemos sean las voces horrorizadas de quienes descubren que cierto sujeto es capaz de interpelarles. Sea como fuere, como corolario tendríamos que decir que nuestras apuestas deben encaminarse a atender a las necesidades de todos rechazando así las posturas que despliegan una indiferencia absoluta ante los problemas de algún colectivo.

Tercero, tenemos que actuar con una caridad epistemológica que se traduzca en saber escuchar y comprender las vivencias, objetivos y temores de todos los involucrados y no porque acríticamente consideremos a todas las posiciones como equivalentes sino porque solo así podremos atender a sus intereses y necesidades. Este punto es central si queremos dejar de lado la caricaturización y los pánicos morales. Su viabilidad dependerá de la voluntad de todos los involucrados para abandonar los estereotipos que hemos construido acerca de nuestros interlocutores. Dejar de pensar, por ejemplo, que las mujeres trans somos depredadoras sexuales o en cualquier caso un sujeto plano y unidimensional. Pero también nosotras tenemos que reconocer la necesidad imperiosa de acompañar a quienes se muestren dispuestos a conocernos –incluso si ese proceso tiene altibajos– para que así dejen de mirarnos como si fuéramos una excrecencia posmoderna.

Quizá desde allí podamos reemprender el diálogo. ~

Es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM, investigadora en el Centro de Investigaciones Interdiscplinarias en CIencias y Humanidades (