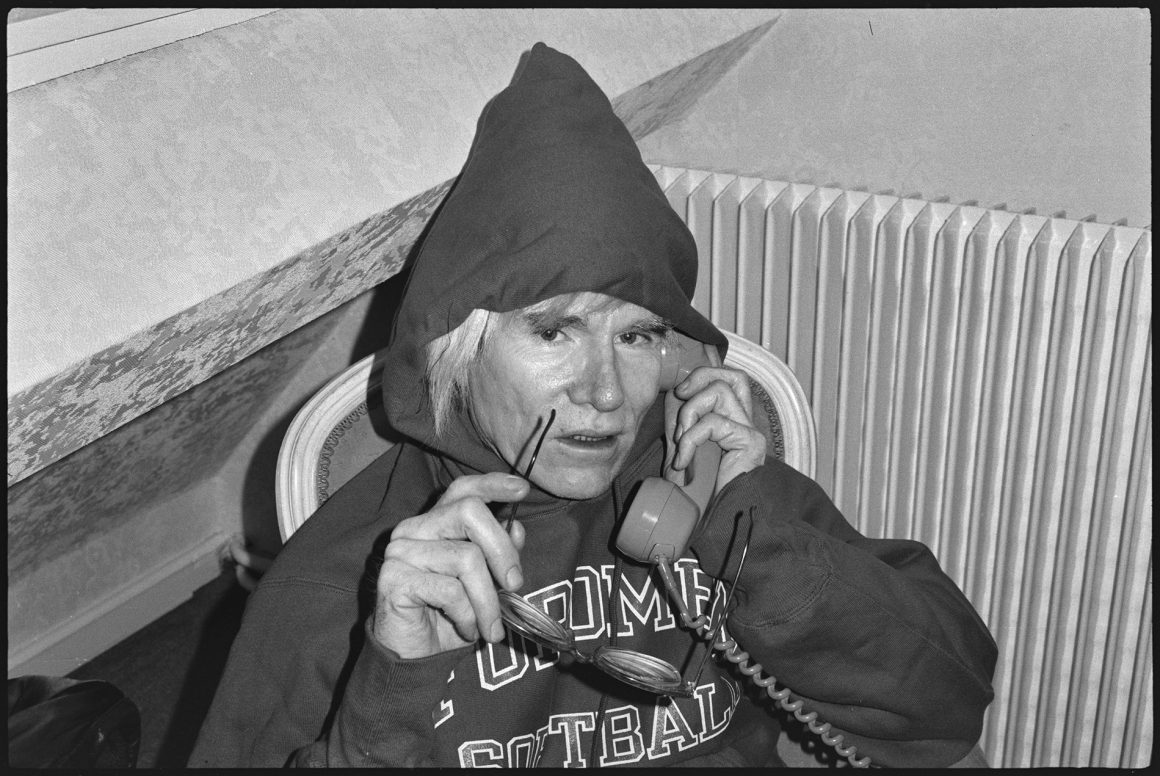

Veo una vez y media la serie documental de Netflix sobre los Diarios de Andy Warhol. O me ve ella a mí. Como a todo el mundo le cae mal Warhol, en cuanto digo esto lo denigran un poco y cambiamos de tema. Eluden al alusivo. Había escrito algo lírico destroy sobre Ucrania y la peste y las inflaciones, que son también o en primer lugar de egos (y yo el primero) y de destrozo mental (ídem). Así que recurro a esta docuserie sobre el jasco (áspero, arisco) Warhol que parece o fue de otro mundo tan sin embargo incrustado en este. Sus diarios son desalmados, durísimos, jascos (jasco es palabra aragonesa fuera de drae seco, duro). También en eso anticipó el mundo que venía, el que tenemos entre las zarpas: más el mundo de hoy que el del mes pasado, tal es la velocidad de las atrocidades. Los Diarios te dejan muerto, como tal vez estaba o se sentía él, el auténtico zombi que quiere ser una máquina para no sentir no sufrir. La serie son los diarios adornados con decenas de testimonios en cascada. Todos amigos, gente que le quiso y que trabajó con él, para él, en su emporio de fama y arte en los tiempos de la reproducción técnica, cómo la hubiera gozado/penado Benjamin viendo a este zombie, el frágil más duro y más jasco de todo el darwinario usa. Ramón de España lo explica perfecto en Crónica Global.

Veo la serie como casi siempre, sin sonido, a ratos muertos (casi todos ya en esta no-vida tan a ratos –culpable– gozosa). Veo a Warhol ilustrado con el alivio semiótico de Rosalía, que es heredera –como todos– del warholismo, nieta de Andy: la fama es dura pero te da de cenar, argumenta Rosalía en Motomami. Saoko papi saoko es mi lema ante la sicosis que desde 2008 arrasa el medio ambiente y la flora intestinal (ahora bioma Motobiomami). Veo a Warhol a ratos muertos y sin sonido, por eso me da igual el detalle de haberle puesto voz robótica, algoritmizada, para que parezca que habla él, que ya era robótico vocacional. Una resurrección en voz. Ese detalle le habría encantado: al fin es una máquina auténtica, imágenes de archivo, sus quince mil minutos de gloria, sus amigos/empleados (los amores muertos antes que él, Basquiat apenas unos meses después), confesando que nunca traspasaron esa coraza que exhibía ante las preguntas de la prensa, sus elusiones y monosílabos, su procelosa nada, su silencio oracular. Todo rebotaba y por eso ahora él rebota. Ante las prohibiciones, cancelaciones, censura (en su época eran devastadoras, aunque ahora las nuestras nos parecen mucho mayores porque aún creemos en el progreso, y por el egotrip), él se recluía en el enigma cero cero. Ante esa fuga de sí los testimonios son aproximaciones: acaso se podría decir eso mismo de cualquier vida. Cuando se juntan los deudos para un homenaje, cuando se graba un documental, un libro, nada coincide nunca y quedan cuatro ideas/sentencias de consenso, una efigie ignota. Warhol llevó eso al límite y esa herencia de caleidoscopios vacíos acaso inevitable es su objeto encontrado. Los tiros que le metió Valerie Solanas acabaron con La Factoría y sus sesiones locas rodadas en directo. Sus pelis es como si no existieran. Una zona innombrable, nadie organiza un cineclub o un festival con el cine invisible de AW. No existe.

Los tiros le partieron el cuerpo y el alma, que está en la vesícula, y de ahí arranca la idea de grabar, dictar y corregir sus diarios. Modelo de pasarela, autor de la revista, empresario de éxito, adalid de la fama y la inmortalidad. Este doc netflixerial a él le habría encantado o le encantará (estaba tan flaco que quizá alcanzó alguna inmortalidad aparte de la reencarnación diaria). La locura de la civilización que nos destruye (y que tanto me gusta o me gustaba hace diez minutos cuando funcionaba solo un 1% mejor), está toda condensada, plegada como una proteína en la vida de Andy Warhol. Que también sirve, vagamente, remotamente, para ver su época, que es el embrión criminal de la nuestra, o exnuestra. Es nuestra prehistoria que sigue royéndonos en los insominios irremediables, que no conseguimos rentabilizar. Se proclamaba asexual porque no se podía ser gay. En los años durísimos, las fiestas más locas, los tugurios infames de forzudos y sexo a ciegas. Cuando eso se hizo popular apareció el sida y empezaron a morir a cientos, una plaga bíblica, un terror que está en sus Última cenas. Están bien tratados los cuadros sobre la guerra y la muerte, los accidentes y la silla eléctrica, el lado terrible y metafísico que acompañaba a los cromos de celebridades hoy tan ubicuos como antes las estampas de santos. Se declaró un retratista ambulante a 50.000 dólares la pieza. Les dio la inmortalidad añadida, aumentada. Muchos no la necesitaban, pero quizá sin sus cromos los estaríamos olvidando más deprisa. La última cena, para el galerista y marchante que murió tras su expo de Milán a la que Andy voló en Concord. La muerte le rodeaba, le iba matando por amigos y clientes y galeristas. Dentro de su inaccesibilidad quizá inevitable los diarios son su testamento, cada vez me cae mejor. En parte porque nadie le quiere ni lo aprecia, ni como artista ni como persona. Quizá estoy llegando a desaprenderlo, o el mundo y los zombis que pululamos por él se parecen demasiado a esa figura tristísima que nos ha dejado. La tristeza es su legado bis. La otra idea (todavía peor) que me viene al cierre es que tras recibir los disparos –los médicos no creían que sobreviviera–, Andy Warhol, que era cristiano (también clandestino), feo y sentimental, debió de pensar que había resucitado. Y lo sigue haciendo. ~